产业数字化转型下高职学生关键能力培养的内涵•模式和路径

作者: 曹元军

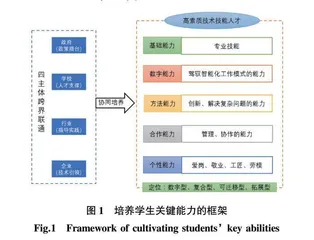

摘要 产业数字化转型,为高职学生关键能力培养赋予了新内涵,需要高职院校拓宽产业教育视野,重新定位学生关键能力培养框架,重构创新“双向、四主体、五螺旋”的关键能力培养模式,需要政校行企形成“产教融合共同体”,通过行业企业明确关键能力培养目标、参与关键能力课程开发及其关键能力教学、以“融生”理念建设关键能力教学实习基地,促进学生全面成长。

关键词 农业机械化向数字化转型;高职教育;关键能力;培养模式;实践路径

中图分类号 G71 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)14-0279-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.14.060

Connotation, Mode and Path of Cultivating Key Competences of Higher Vocational Students in the Industrial Digital transformation—Taking the Transformation of Agricultural Mechanization as an Example

CAO Yuan-jun

(Taizhou Vocational & Technical College, Taizhou, Jiangsu 225300)

Abstract In the industrial digital transformation, a new connotation has been given by the cultivation of students’ key competences of higher vocational education. However, we should jump out of vocational education and reposition the framework of students’ key competency types. This paper builds the “two-way, four-subject, and five-spiral” key competencies cultivation model, the government, school, and industry enterprises form a “community of industry education integration”. It can effectively promote students’ growth through enterprises having clear goals for cultivating key competencies, also participating in the development of key competency courses and their teaching, building jointly a key competencies teaching internship base.

Key words Industrial digital transformation;Vocational education;Key competences;Cultivation model;Practical path

基金项目 2022年度江苏省教育科学规划重点课题“智改数转背景下智能制造现场工程师创新培养模式研究”(B/2022/02/20)。

作者简介 曹元军(1966—),男,江苏兴化人,教授,从事产教科融合教育教学研究。

收稿日期 2023-12-08

习近平总书记在党的二十大报告中指出,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。从世界范围看,产业数字化转型已经成为全球经济增长的新动能,发达国家均将数字化作为各行各业优先发展方向,积极推动产业向数字化转型。从我国经济高质量发展远景看,新一代信息技术与各产业融合形成数字化生产力,已成为中国式现代化经济体系增长的重要推手。然而,产业数字化转型将重构生产、分配、交换、消费等经济行为各环节,形成从社会宏观到行业企业微观的数字化新形势、新任务、新需求,催生具有数字化特征的新技术、新产业、新业态和新模式,从而对社会经济各层面产生颠覆性的影响。与此同时,高职教育需要始终对接产业发展,产业数字化转型也在倒逼高职院校适时调整学生关键能力的培养策略。

1 把握定位:产业数字化转型下高职学生关键能力培养内涵

随着第四次新工业革命带来的信息技术快速发展,以5G领衔的大数据、区块链等数字技术日益融入各行各业,带来行业企业数字化转型人才缺口压力。面对农业机械化向数字化转型对人才能力要求,高职院校应准确定位学生“什么能力最有价值”。

1.1 适应产业数字化转型需要,是高职学生关键能力定位的新依据 我国现阶段工业互联网、人工智能、云计算等数字技术正在各行各业稳步推进,数字技术与传统产业技术的日益融合,深刻影响区域产业形态结构、发展质态。教育链、人才链和产业链、创新链有机衔接已经嵌入数字化转型,教育、科技、人才“三位一体”共同支撑数字经济和实体经济高质量融合发展。一方面,市场化资源配置需要行业企业由“被动”变“主动”。我国已进入中国式现代化建设新阶段,在产业数字化、数字产业化推动下,市场化数字资源已是企业中不可或缺的生产要素,成为企业提升生产效率、绿色生产、产品品质的关键抓手,鉴于此,企业正在抓住机遇主动变革适应产业数字化转型。另一方面,生产技术发展和迭代,企业需要更多高素质技术技能人才。面对数字化智能化人才紧缺现状,高职人才培养的原来定位已经发生了根本性变化,单技能型人才已经不能很好适应创新型、复杂型岗位类型结构,如果学校不主动寻求政府、行业、企业跨界联动,产教就会出现融而不合的“被动”局面,人才培养也就不能精确匹配行业企业数字化转型需要。由此可见,当前的高职教育必须始终对接产业数字化转型,将专业建在产业链上,人才培养就会有目标、有标准、有动力,人才培养内涵才能更加丰富。

1.2 将专业建在农业机械化向数字化转型产业链上,重新定位学生关键能力类型框架

对于关键能力内涵来说,职业教育需要紧跟行业发展步伐而适时调整学习者关键能力培养架构,如欧盟认为数字能力是人们在数字社会中必须具备的与数字技术相关的知识、技能和态度等的统称[1]。在德国,数字技术正重塑公民的学习、工作和生活方式,劳动者驾驭智能化新型工业生产模式的数字能力已经成为关键能力[2]。根据时代需要,发展个性能力,如在20世纪90年代,尽管日本电子产业链走在世界前列,但是企业面临着新技术和新市场竞争的挑战,企业方除了组织大规模员工技术技能培训外,其雇员为了不被解雇而认同拿到更高工资待遇的价值,出现了从业者个性能力的自我开发和企业的需要相结合的“日本工匠现象”[3]。

德、美、英等国对学生关键能力培养具有明确性、指向性,采取相应的模式和实践途径。如德国建立健全职业教育法律体系,在双元制模式下培养学生关键能力,主要以深度的校企合作,培养学生社会通用能力和专业能力相结合的职业能力,既要具备独立执行工作任务的专业技能,又要具备尽责、诚信、自信、独立等人格能力,以及沟通协助等社会能力[4]。美国和加拿大以能力本位CBE为职业教育模式,是一种具有全民教育和终身教育特色的社区学院教育模式,其特征是课程开发体系始终坚持能力本位的目标和行业需求的导向,培养职业关键能力[5]。英国职业教育利用现代学徒制模式,对学习者关键能力的培养最主要的途径是依托国家职业资格证书制度,其中关键能力培养单元包含了必修与选修的关键能力,其评价采用“外部”和“内部”评价相结合的方式,一定程度上解决了关键能力难以精准评价的难题[6]。

在面对数字化智能化快速发展带来产业技术岗位缺人困局中,许多高职院校正在探索利用良好职教生态,依据职业教育人才培养的教育性和职业性的双重要求,借助政府搭台,行业协会指导产业与教育融合,将专业建在产业链上,谋求企业深度参与高职人才培养教育教学活动。增加数字能力培养,赋予其他关键能力新内涵,满足产业数字化转型对人才关键能力要求(图1)。

1.2.1 从服务农业机械化向数字化转型看,关键能力定位数字型。

从学生关键能力培养来说,绝大多数高职院校重视基础能力、方法能力、合作能力和个性能力培养,较少关注数字能力培养,原因在于缺少数字能力培养的主观意识和开拓精神。从产业形态的视角看,数字经济可划分为产业数字化和数字产业化两个方面,前者是指数字技术与实体经济的融合,使传统产业的产出和效率在应用数字技术和数据资源的过程中得到明显提高[7]。产业数字化的从业者理应具备相应的数字能力。2018年欧洲理事会在《关于终身学习关键能力的建议》中,数字能力被认为是一项基本技能,是指利用信息和通信技术与数字媒体执行任务所需的一套知识、技能、态度[8]。我国高职教育学生数字能力定位,可以借鉴该建议,从区域产业数字化转型实际出发,定位数字能力为高职学生的必备能力,即“自信和创造性地使用信息与通信技术的能力”[9],培养高职学生既能掌握产业技术技能又能拥有数字技术技能,具备驾驭智能化工作模式的数字能力。所以,关键能力定位数字型,高职教育才能在产业数字化转型中发挥更大作用。

1.2.2 从“农业机械化专业+”视角看,关键能力定位复合型。

高职专业建在产业链上,以一种专业建设为基础,增加信息、管理等专业交叉渗透,而拓宽原专业知识边界。在高职基础能力培养中,利用专业链环的相互依赖关系,培育学生专业技能,但是根据产业数字化转型实际岗位需求,需要拓展产业数字能力的培育。在企业数字化转型中,一线技术骨干除了自己单独完成数字化任务,有时还需要管理其他人员,或与他人合作完成某项数字化工作,故而对学习者在具备基础能力、数字能力基础上,还需延伸合作能力的训练。此外,由于企业生产技术和设备不断更新,作为高素质技术技能人才,应当具备解决工程复杂问题、开发新产品的方法能力。对于数字时代爱岗敬业的劳动者,在产业数字化转型中还应有劳模精神、工匠精神价值认同的个性能力,才能很好适应新技术、新业态、新产业和新岗位。因此,从产业链看专业人才关键能力培养,不必局限于某些企业岗位,而应跳出企业岗位看农业机械化向数字化转型产业岗位,以产业视角培养复合型关键能力。

1.2.3

从“农业机械化课程+” 视角看,关键能力定位可迁移型。

专业对接产业数字化转型,“专业+”必然带来“课程+”,即专业课程接受数字技术课程、管理课程、创新课程交叉融合,而需要重新修正课程知识边界,更好对接5种关键能力培育。在建构“课程+”体系中,专业课与数字技术课交叉渗透,专业技术模块内容与数字技术融合,在夯实理论知识基础上,让理论更好指导实践,学习者在习得基础技能的同时掌握数字技能,进而实现基础能力向数字能力“迁移”,形成具有数字能力的新“基础能力”。此外,在“课程+”教学中,根据方法能力、合作能力、个性能力等关键能力培养目标,调整创新课程、管理课程和企业课程的教学内容,整合配套专业课程。如举办大学生“互联网+”创新大赛,为了某项技术创新,在导师指导下,学生经过长期一丝不苟地协同研究工作,才能完成。显而易见,专业基础能力可以向数字能力、创新方法能力、团队合作能力和个性能力迁移。

1.2.4 从“能力+” 视角看,关键能力定位拓展型。

所有“课程+”都是用来服务于关键能力的培育。对学习者“能力+”培育,专业课程设计突出实践能力为主线,个性化设计教程、教案,用高层次学徒制[10],结合产业学院“岗课赛证”融通培养方法[11],在关键课程中设计成跨学期长学时模式,同时培育5种关键能力。如,在高职农业机械专业中,其关键课程智能网联农业机械编程与调试会涉及编程(数字能力培育)、调试包含农业机械结构(机械基础能力培育)、电器控制线路(电器基础能力培育)、传感与视角识别(需要2人协同完成项目,合作能力培育)、排除故障(分析故障原因、找出故障点,方法能力培育)、长时间操作(一般项目需要连续操作、爱岗敬业工匠精神,个性能力培育)。由此可见,通过这门关键专业课程理实一体化教学行为,学习者即可习得相应的技术,掌握5种关键能力,如果缺少任一种关键能力,该工作项目则难以在规定时间内完成,也说明了5种关键能力之间具有独立性、互补性。因此,随着产业数字化转型不断深入,智能化升级必将加快,农机智能化装备与企业数字管理系统打通,实现人机法料等要素资源的精准组织,而需要高职教育“数字能力+”不断扩容“数字能力+农机智能化管理能力+农机智能化开发能力”。