环鄱阳湖城市群县域数字乡村空间分异及障碍因子识别

作者: 李峥荣

摘要 数字乡村建设是助力乡村振兴的关键途径之一。基于2020年县域数字乡村指数从数字乡村建设的基础设施、乡村经济、乡村治理和乡村生活数字化4个维度刻画了环鄱阳湖城市群县域数字乡村发展的空间分异格局,并利用障碍度模型剖析了环鄱阳湖城市群县域数字乡村发展的主导障碍维度和障碍指标,提出了促进区域数字乡村发展的差异化路径。基于研究结果,提出全面强化数字基础设施建设、加大数字金融投入、释放区域数字消费潜力是推动环鄱阳湖城市群县域数字乡村发展的重要途径。

关键词 数字乡村;空间分异;关联特征;障碍因子;环鄱阳湖城市群

中图分类号 F49 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)15-0236-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.15.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Spatial Differentiation and Obstacle Factor Identification of Digital Rural Areas in County Areas of the Urban Agglomeration Around Poyang Lake

LI Zheng-rong

(College of Finance and Economics,Jiangxi University of Technology, Nanchang, Jiangxi 330098)

Abstract Digital rural construction is one of the key ways to assist rural revitalization.We characterized the spatial differentiation pattern of county-level digital rural development in the urban agglomeration around Poyang Lake from four dimensions(infrastructure, rural economy, rural governance and digitalization of rural life) based on the 2020 county-level digital rural index. Using an obstacle degree model, the dominant obstacle dimension and obstacle indicators of county-level digital rural development in the urban agglomeration around Poyang Lake were analyzed and proposed differentiated paths to promote regional digital rural development. Based on the research results, it was proposed that comprehensively strengthening the construction of digital infrastructure, increasing investment in digital finance, and unleashing the potential of regional digital consumption are important ways to promote the development of county-level digital rural areas in the urban agglomeration around Poyang Lake.

Key words Digital countryside;Spatial differentiation;Associated features;Obstacle factors;The urban agglomeration around Poyang Lake

在网络化、信息化和数字化时代,数字中国应运而生,在我国产业结构转型发展、创新发展进程中具有举足轻重的地位,成为缩小区域发展差异、推动我国区域可持续发展的重要力量。随着乡村振兴战略持续推进,乡村系统已成为数字化的主要阵地之一,数字化通过赋能农业农村经济发展、农民现代信息技能提升和农业农村现代化进程进而推动乡村地域系统要素配置、功能优化和组织重构,助力乡村高质量发展[1];数字乡村建设是乡村振兴发展的战略方向,是建设数字中国的重要内容,更是符合时代发展需求的必然选择。

数字乡村建设是近年来学术界研究的热点问题之一。学者们普遍将数字乡村作为乡村发展的重要推动力,采用面板数据从不同空间尺度探讨了数字乡村对农民增收[2-3]、共同富裕[4-5]、乡村治理效能[6-7]、乡村产业[8-9]等方面的影响及其作用机制,普遍认为数字乡村建设对乡村系统影响具有地域异质性,对乡村系统的发展具有显著溢出效应和正向促进作用,同时对农村多维相对贫困具有显著的缓解作用[10]。乡村地域内因资源、产业、人口、基础设施等诸多因素的影响,乡村发展存在显著的差异性,这也在一定程度上影响着数字乡村建设进程[11]。部分学者从这一背景出发,探究了数字乡村发展的区域差异性、非均衡型特征,认为我国数字乡村建设水平省际差距有所扩大,东西部地区极化特征明显[12-13];还有部分学者将数字乡村和乡村振兴作为乡村地域系统中2个重要的子系统,对其耦合状况、交互关系、影响机制和发展路径进行了一定探讨[14-18]。整体来看,数字乡村相关研究已逐步完善,不仅形成了“格局-过程-机制-路径”的研究范式,而且也逐步加强了数字乡村与乡村诸多要素之间的关系和发展策略探讨。然而,县域数字乡村是由一个多维度、多目标构成的综合系统,内部要素众多、关系复杂,有必要从深层次探讨内部子系统的空间状况以及溢出效应。进一步识别制约数字乡村系统发展的因子则是实现差异化乡村建设、乡村振兴战略深入推进的重要依据。

环鄱阳湖城市群是长江中游城市群的重要组成部分,是中部崛起的核心增长极之一。近年来,环鄱阳湖城市群在全国乡村振兴、中部崛起、江西绿色发展等诸多战略支撑下,已成为江西省经济发展最发达、最具活力的区域之一。然而,在长期以来的城乡二元结构、大湖阻隔效应等多重因子影响下,环鄱阳湖城市群乡村发展仍然面临着城乡融合发展不充分、乡村高质量发展水平有待进一步提升等问题。作为破解城乡二元壁垒、推动城乡融合发展的重要路径,加强环鄱阳湖城市群县域数字乡村格局及其因子研究显得尤为重要。鉴于此,笔者以环鄱阳湖城市群54个县(区)为基本研究单元,系统刻画数字乡村建设的内部要素空间格局,识别制约县(区)数字乡村发展的主要维度与指标,提出县域数字乡村发展的差异化路径,以期为环鄱阳湖城市群乡村高质量发展提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与处理

数据来源于北京大学新农村发展研究院和阿里研究院“县域数字乡村指数数据库”[19],该数据指标体系主要由乡村数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理数字化、乡村生活数字化四大维度,12个二级指标、共33个具体指标构成。该研究在12个二级指标指数上利用熵权法进行权重测度,以满足环鄱阳湖城市群县域数字乡村研究需要。

1.2 研究方法

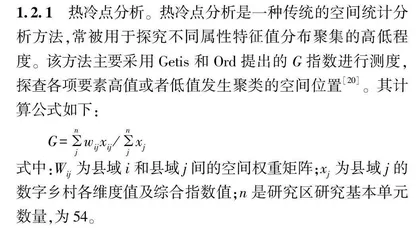

1.2.1 热冷点分析。

热冷点分析是一种传统的空间统计分析方法,常被用于探究不同属性特征值分布聚集的高低程度。该方法主要采用Getis和Ord提出的G指数进行测度,探查各项要素高值或者低值发生聚类的空间位置[20]。其计算公式如下:

G=njwijxij/njxj

式中:Wij为县域i和县域j间的空间权重矩阵;xj为县域j的数字乡村各维度值及综合指数值;n是研究区研究基本单元数量,为54。

1.2.2 障碍度模型。

障碍度模型主要用于定量测度阻碍系统正常发展的影响力大小[13],作为一种传统的数学统计模型已被广泛运用于众多学科领域。该研究利用障碍度模型识别环鄱阳湖城市群县域数字乡村发展的主要制约因子,其计算公式如下:

Mj=(Wj×Vj)/(Wj×Vj)×100%,其中,Vj=1-Xj

式中:Mj为障碍度,表示单项具体指标及各维度对县域数字乡村发展的障碍程度;Wj为因子贡献度,即单项指标及各维度的权重;Vj为指标偏离度,表示单项具体指标及各维度与最优目标值之间的差距;Xj为单项具体指标和各维度的标准化值。障碍度越大,说明该指标对数字乡村发展的阻碍作用越大。

2 结果与分析

2.1 环鄱阳湖城市群县域数字乡村空间分异格局

基于数字乡村各维度指数及综合指数,利用自然断裂法(natural breaks)将其划分为低水平、中低水平、中高水平和高水平4个等级,以刻画环鄱阳湖城市群县域数字乡村的空间分异特征,结果见图1。

从数字乡村发展的各维度来看,乡村数字基础设施的高水平区仅出现在南昌县、德安县和共青城市,中高水平区则以散点状分布在地级城市周边县域,表明地级城市对周边县域数字基础设施建设具有扩散效应;乡村经济数字化的中高水平及高水平区具有典型的轴带指向特征,集中分布在昌九城际铁路、沪昆高铁沿线县域,大致呈倒“T”型格局,交通基础设施的改善对数字经济发展具有一定促进作用;县域乡村治理数字化具有显著的空间集聚特征,突出表现在高水平县域及中高水平县域以团块状分布在地级城市周边地带,表明地级城市对乡村治理水平提升具有明显的距离衰减效应;乡村生活数字化显示了环鄱阳湖城市群县域整体处于较高水平,中高水平以上县域数量占比44.4%、高水平县域分布在地级城市周边及城市群边缘区域,如南昌县、玉山县、修水县等;环鄱阳湖城市群县域乡村生活数字化中高水平以上区域呈现出“M”状的集聚分布格局。

从数字乡村综合指数来看,环鄱阳湖城市群县域数字乡村发展基本处于中低水平发展状态、中低水平以下县域占比高达63%,集中分布在环鄱阳湖城市圈的中西部地带;中高水平县域占比为27.8%,主要以轴带状分布在城市群南部和东部地区、以离散状分布于城市群西部地区;高水平县域仅5个,分别为庐山市、南昌县、万载县、玉山县和万年县,其中庐山市因经济数字化、生活数字化水平均处于前列而使其整体水平较高;而南昌县的数字基础设施、玉山县的生活数字化在各自县域数字乡村建设中具有重要的地位,对县域数字乡村水平提升贡献最为显著;万载县及万年县在数字乡村建设的各维度均处于中高水平且相对均衡,致使二者综合指数均处于较高水平。整体而言,环鄱阳湖城市群县域数字乡村综合指数与其各维度在空间格局上具有显著的继承性特征,而受城市的扩散效应、湖泊的阻隔效应、交通基础设施的廊道效应影响,各维度指数及综合指数在地域空间内均呈现出集聚趋势。

2.2 环鄱阳湖城市群县域数字乡村空间关联特征

为进一步探测环鄱阳湖城市群县域数字乡村建设的空间关联特征,利用空间自相关和热冷点分析方法进行综合分析,并依据自然断裂法将各维度及综合指数的G值划分为冷点区、次冷点区、次热点区和热点区4个层级,得到图2。

乡村数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理数字化及乡村生活数字化的空间自相关系数分别为0.086 8、0.084 5、0.150 5和0.013 8,表明环鄱阳湖城市群县域数字乡村建设的各维度在空间上呈一定集聚趋势,具有正向空间溢出效应。数字乡村建设各维度的热冷点格局在空间上存在显著差异性特征,其中数字基础设施的热点区及次热点区以“品”字状分布在城市群的东部、北部及西部地区;经济数字化的热点区则以环状分布在萍乡市区、抚州市区和九江市区;乡村治理数字化的热冷点格局具有明显的南北分异现象,其中城市群北部地区多以冷点区为主,而南部地区则以热点、次热点区为主,热点区基本以团状分布于城市群的南部地区;乡村生活数字化的热点区主要呈块状分布在城市群的东北部和西北部地区,而城市群南部地区则多以冷点及次冷点区为主。