高质量推进成渝现代高效特色农业带科创中心建设研究

作者: 彭愉 胡茂

摘要 深入考察了绵阳推进成渝现代高效特色农业带科创中心建设在自然资源、科研、产业及人文环境方面的优势;分析了当前面临的挑战与困难,并从创新与高质量双轮驱动顶层设计、建设种业强市保障农产品供给、政策激励促进成果转化以及内部人才培育外部人才引进4个方面提出对策建议。

关键词 科创中心;现代农业带;成渝经济圈

中图分类号 F 323.3 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)16-0235-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

High-quality Promotion of the Construction of the Chengdu-Chongqing Modern and Efficient Characteristic Agricultural Belt Science and Technology Innovation Center

PENG Yu,HU Mao

(School of Life Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang, Sichuan 621010)

Abstract This article delves into the advantages of Mianyang in promoting the construction of the Chengdu Chongqing Modern and Efficient Characteristic Agricultural Belt Science and Technology Innovation Center in terms of natural resources, scientific research, industry, and cultural environment;analyzes the current challenges and difficulties, and proposes countermeasures and suggestions from four aspects: top-level design driven by innovation and high-quality, construction of a strong seed industry city to ensure agricultural product supply, policy incentives to promote achievement transformation, and internal talent cultivation and external talent introduction.

Key words Science and technology innovation center;Modern agricultural belt;Chengdu-Chongqing Economic Circle

基金项目 中国学位与研究生教育学会项目(2020MS1006);西南科技大学智慧教育研究中心重点项目(23sxb036);绵阳市社会科学界联合会项目(MY2023YB020)。

作者简介 彭愉(1994—),女,四川成都人,硕士研究生,研究方向:农业管理、农村发展。*通信作者,副教授,硕士,硕士生导师,从事农村区域发展研究。

收稿日期 2023-08-29

在科技创新网络快速形成并不断演变的时代,农业科创中心作为农业创新网络的枢纽节点,是集中承载农业科技创新资源要素的聚集地。成渝绵“创新金三角”拥有以中国(绵阳)科技城、2座西部科学城(成都、重庆)、成渝(兴隆湖)综合性科学中心为主的科技创新中心及西南地区唯一获得农业农村部批复建设的全国第三个国家级现代农业产业科创中心(成都国家现代农业产业科技创新中心),具有农业科创资源密集、活动集中、科创成果辐射范围大等优势。据统计,2021年四川省科研院所R&D经费支出567.3亿元,其中成都占314.67亿元,绵阳占169.61亿元,占全省科研院所R&D经费支出的85.37%,重庆科研院所R&D经费100.1亿元,且3地大部分经费集中在2座西部科学城(成都、重庆)及绵阳科技城。

绵阳自1997年重庆直辖后就成为四川省内仅次于成都的城市,是四川第二大经济体、成渝地区双城经济圈第三城,占据成渝城市群的核心位置,拥有四川绵阳国家农业科技园区,2022年地区生产总值3 626.94亿元位列全国GDP百强城市第86位,具有建设农业科创中心的比较优势。因此,绵阳借助成渝绵“创新金三角”区域科技优势,坚持创新和高质量发展双轮驱动,推进科技创新布局优化,打造现代农业科创中心,有利于绵阳快速融入成渝双城经济圈建设,促进绵阳市由农业大市向农业强市转变,对夯实绵阳农业农村现代化建设基础具有重要的战略意义。

1 绵阳推进成渝现代高效特色农业带科创中心建设的背景

学术界关于科技创新中心的概念最早可以追溯到1959年“科学活动中心”及其转移理论[1],美国的《在线》杂志于2000年提出“全球科技创新中心”概念[2],而后我国学者在借鉴国内外相关研究的基础上,对其概念及类型进行了进一步延伸。杜德斌等[3]从科技创新资源、活动、实力、成果在全球价值链中发挥的巨大价值方面对科技创新中心进行了定义,并从科创中心产业类型的视角出发,将其发展模式分为高技术产业型、传统产业型和混合型。科创中心产业类型根据发展模式进一步可以发展成电子科创中心、金融科创中心、农业科创中心等[4]。从发达国家来看,美国密苏里州圣路易斯素有“农业硅谷”之称,该区域汇聚了众多在农学及生物学教育科研领域实力雄厚的世界著名学校、科研机构以及农业巨头企业,是辐射美国中西部的区域农业科技创新中心[5]。荷兰食品谷以大学为核心,利用高校创新和转化科研成果,创建了政府、企业、学校相互合作的典范,有学者认为,该模式是国外农业科技创新中心的典范[6]。除此之外,德国、美国、英国等发达国家均通过各自的资源要素实际情况成功建成了不同类型的科创中心。

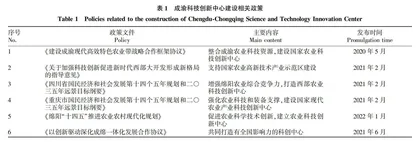

从国内来看,北京市提出了“农业中关村”概念,聚焦农业生产、加工,培育高新技术优秀人才,致力于将其打造成北京在农业领域的重要孵化转化中心,形成以农业科技创新中心为主的食品谷模式及产业集群,建成京瓦农业科技创新中心[6]。上海市拥有国内首家综合性现代农业园区——上海孙桥现代农业园区,在推进建设全球影响力科创中心的背景下,充分发挥其在区位、政策和资源等方面的优势,着重建设成现代农业科创中心[7]。湖北省政府通过财政经费扶持政策、基础设施建设、人才引进培养等,整合农业科技创新资源要素,建设湖北省农业科创中心[8]。自 2016 年起,我国先后在江苏南京、山西太古、广东广州、湖北武汉、四川成都5个地区建设了国家现代农业产业科技创新中心[9]。随着经济全球化和信息技术的深入发展,我国农业进入新发展阶段,为实现农业高质量发展,需加快将要素驱动转变为创新驱动,而科技创新中心建设是这一转变实现的有效途径。2020年5月签订的《建设成渝现代高效特色农业带战略合作框架协议》,提出整合成渝两地农业科技资源,建设国家农业科技创新中心,随后成渝绵出台多项政策支持农业科创中心建设(表1),建设全国重要的农业科创中心,已成为“十四五”时期关键工作之一。

2 绵阳推进成渝现代特色高效农业带科创中心建设的基础

2.1 科创要素聚集,科技资源丰富

绵阳科技资源丰富,目前有科研院校33家,是全国科技进步先进市,在生猪、粮油、蔬菜三大种业方面优势明显,被评为国家级杂交水稻种子生产基地市,在小麦方面的研究始也终处于全国先进行列,对杂交小麦研究代表了全国最高水平,拥有四川省唯一的省级蔬菜种业培育园区,选育的胡萝卜种子销售量靠前,占全国生产用种量的60%以上。绵阳作为中国科技城,科技创新综合水平指数达74%,长期位居西部城市前列。根据绵阳市科学技术局统计,2015—2022年绵阳市发明专利授权量增速明显,占总专利授权量比重常年保持在19%左右,2022年专利申请授权量9 438件,发明专利授权量2 761件达到历年最高,发明专利授权量占比较2019年提高10.06百分点(表2)。当前,农业正处在从传统农业向现代农业高质量转变的关键时期,绵阳应紧抓成渝双城经济圈建设机遇,科技赋能,用工业思维推动现代农业发展提质增效,凸显国防科工和农业科技两大优势,为推进成渝现代特色高效农业带科创中心建设奠定牢固基石。

2.2 产业特色鲜明,市场主体活跃

绵阳是全国GDP百强城市,全国五大种业大市之一,产业特色鲜明,种业类型齐全,吸引了大批重大项目落地,如百亿级项目京东方第6代生产线。党的二十大报告指出,当前我国全面建设社会主义现代化国家最繁重艰巨的任务依然在农村。农村要发展,乡村要振兴,产业是关键[10]。绵阳紧跟二十大步伐紧紧围绕四川省“10+3”现代农业产业体系,稳步推进绵阳市“6+10”现代农业产业体系,按照“强企业、壮规模、优服务”的思路,加快推进农业产业化高质量发展。目前绵阳拥有63家省级重点农业产业化龙头企业,6家国家级重点农业产业化龙头企业,位居全省第二。2015—2022年绵阳市国家高新技术企业增长迅速,2022年数量较2015年增长3.43倍,2020—2022年科技部评价入库科技型中小企业数量依然呈现良好增长趋势(表3)。

2.3 区域合作深厚,产学联系紧密

绵阳与成都、重庆地缘相接、文脉相通。据绵阳市经济合作局统计,自2015年以来,已有百余个投资项目从重庆落地绵阳,累计投资超过200亿元。绵阳、重庆、成都3地的商协、民营企业间形成了良好的合作格局,2023年5月,3地协会及民营企业签署了《涪江流域川渝九地商会联盟战略合作协议》《“绵阳造”农特产品供销合作协议》等。此外,西南科技大学、绵阳师范学院等高校与长虹、京东方、九洲、光友薯业等龙头企业展开了紧密合作,以此推动了高校科技创新资源与市场需求之间有效衔接,促进了科学技术成果的落地与转化,产学研深度融合。绵阳市唯一从事农作物新技术研究推广、新品种选育的政府直属事业单位绵阳市农业科学院与西南大学、中国农业科学院柑橘研究所等建立了密切的科技合作关系。

2.4 生态环境宜居,人才吸引力强

绵阳市年平均气温为14.7~17.3 ℃,因处于北亚热带山地湿润季风气候区,其降雨量较为充裕,是全国生态多样性保护重点地区,长江上游重要生态屏障。绵阳城市绿地率达40.3%,森林覆盖率达55.58%,曾获迪拜国际改善人居环境范例奖。城区三江汇流(涪江、安昌江、芙蓉溪),周边四山环抱(绵山、西山、南山、富乐山),空气质量常年保持优良。根据绵阳市统计局统计,绵阳市空气质量达标比例总体呈上升趋势,达标天数比例连续4年(2019—2022年)保持在88%以上;中度污染与重度污染总体呈下降趋势,2018年后下降趋势明显增强,且2020—2022年重度污染天数持续保持清零(表4),居全国环境空气质量达标城市前列,属于中国十大宜居城市之一。宜居、宜业、宜创的城市环境对科创中心所需的高端人才资源形成强大引力场。

3 绵阳推进成渝现代特色高效农业带科创中心建设中面临的挑战

3.1 区域一体化理念下如何高度整合农业科技创新资源

绵阳国防军工科研一直以来处于全国乃至世界领先水平,但客观原因造成跨单位、跨学科、跨区域的农业科技创新资源整合难度增强。一是缺乏科技协同创新平台,绵阳尚未搭建科研创新平台或组建科技创新联盟。二是缺乏农业领域创新协作高层次团队,当前绵阳农业领域产学研三者间协同创新体制机制有待完善,尚未形成合力。三是农业产业的经济效益推动力不足,农业基础设施建设需进一步加强。在成渝双城经济圈建设中,周边大中城市对绵阳的虹吸效应持续加大,竞争压力进一步提升,绵阳如何利用国防科研优势驱动农业发展,工业引领农业提质增效成为目前一大挑战。