环境土壤学课程思政教学探索与实践

作者: 汤宏 王建伟 靖丹丹 李秀玲 曾掌权 鲁灿辉 赖红芳

摘要 环境土壤学是环境科学与工程类工科专业的一门必修专业基础课,课程思想政治元素丰富,为开展课程思政教育提供了有利的条件。深入挖掘课程各章节教学中蕴含的德育内涵和育人元素,将思想政治教育元素有机融入课堂教学,同时对标思想政治教育和德育的主要内容,结合课程内容对学生开展政治思想品德教育,发挥专业课程的育人作用,从而实现高校立德树人的根本任务。

关键词 环境土壤学;课程思政;教学探索;教学实践

中图分类号 G 641;G 420 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)16-0252-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.054

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration and Practice on the Curriculum Ideological and Political Teaching of Environmental Soil Science

TANG Hong1,2,WANG Jian-wei2,JING Dan-dan1 et al

(1.College of Chemical and Biological Engineering,Hechi University,Yizhou, Guangxi 546300;2.School of Science, Kaili University, Kaili,Guizhou 556011)

Abstract Environmental soil science is a compulsory basic course of environmental science and engineering majors. The course is rich in ideological and political elements, which provides favorable conditions for carrying out the ideological and political education. This paper deeply excavated the connotation of moral education and education elements contained in each chapter of the course, and organically integrated ideology and politics education elements into class teaching.In the meantime, according to the professional talent training program and graduation requirements,and carried out political ideology and morality education combining curriculum content for students, and played the role of professional courses in educating function, so as to realize the fundamental task of moral education in colleges and universities.

Key words Environmental soil science;Ideological and political course;Teaching exploration;Teaching practice

基金项目 黔东南州基础研究计划项目(黔东南科合基础〔2022〕15号);河池学院课程思政教学研究示范中心资助项目“化学与生物工程学院理工类课程思政教学研究示范中心课题”。

作者简介 汤宏(1974—),男,湖南益阳人,教授,博士,从事土壤化学与生态环境及土壤肥力方面的研究。*通信作者,教授,博士,从事植物营养与调控及生态环境等方面的研究。

收稿日期 2023-08-17

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:立德树人是新时代教育的根本任务,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面[1]。要用好课堂教学这个主渠道,其他各类课程都要守好一段渠、种好责任田,各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[2]。习近平总书记的上述重要论述为高校的教育教学指明了方向。在我国高校现行的课程体系结构中,非思想政治理论专业课程(专业课)所占比例要远高于思想政治理论课程,可见非思想政治理论专业课程任课教师在其教育教学活动中开展课程思政对于高校实现立德树人这一根本任务具有极其重要的意义。针对课程思政新背景下环境土壤学的教学,要求教师将专业课的教育教学与思想政治教育相结合,即要求教师在课堂的教育教学活动中把该门课程所蕴含的思政元素有机融入课堂教学中,以实现高校立德树人的根本任务和培养德智体美劳等方面全面发展的育人目标[3-4]。在课程教学过程中,始终秉承“三全”育人理念,服从课程思想政治建设发展的需要[5-6],有机融入环境土壤学课程蕴含的思想政治元素,实现课程的育人目标[7]。

1 课程介绍

环境土壤学是研究自然因素和人为条件下土壤环境质量变化、影响及其调控的一门学科。该课程所选用的教材是陈怀满主编的《环境土壤学》(第3版)[8],涉及以下方面的内容:①土壤质量与生物品质,即土壤质量与生物多样性及食物链的营养价值和安全问题;②土壤与水和大气质量的关系,即土壤对水体和大气质量的影响;③人类居住环境问题,即土壤元素丰缺与人类健康的关系;④土壤与其他环境要素的交互作用,即土壤圈、水圈、岩石圈、生物圈和大气圈的相互影响;⑤土壤质量的保护和改善等土壤环境工程的相关研究和应用等。环境土壤学的核心问题是土壤环境质量和可持续发展。

2 课程目标

环境土壤学作为环境工程专业的一门专业课,通过课程学习不仅让学生掌握该门课程的基础知识,而且让其领会该门课程的思想精髓。该课程的思想精髓与习近平总书记倡导的“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山”的理念一脉相承,告诉我们“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的道理,与对当代大学生的生态环境保护思想教育和激励当代大学生积极参与我国生态文明建设的行动同向同行,形成协同效应[9-10]。在经济社会高速发展的今天,人们日常生产活动中环境土壤学知识的应用涉及方方面面,其中的理论观点汇聚了无数环境科学家和土壤学科学家的智慧和心血。因此,如何汲取环境土壤学课程丰富的“思政元素”,改革与创新新时代知识传播的途径,是摆在环境土壤学课程任课教师面前的一个全新课题。这就要求任课教师在授课过程中,在传授课程知识的同时,对课程的“思政元素”进行整理和有机融入,起到潜移默化的效果,引导学生树立科学发展观,形成正确的世界观、人生观和价值观。

3 课程在人才培养中的地位及作用

该课程作为河池学院环境工程专业的一门专业课,在该专业人才培养目标(依据学校《2022版环境工程本科专业人才培养方案》)中,课程需要支撑以下毕业要求:①工程知识。掌握从事该专业工程实践所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够运用其理论和方法综合解决环境污染治理工程设计、运行和管理方面的复杂环境工程问题。②问题分析。能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断复杂环境工程的关键过程、制约因素、基本原理,并找出复杂环境工程问题的解决方案。③设计/开发解决方案。能够设计/开发出针对复杂环境工程问题的解决方案,设计满足特定需求的污染控制工艺流程、环境装备与过程控制系统以及环境监测、评价、规划与管理方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4 课程思想政治元素的挖掘与章节教学内容设计

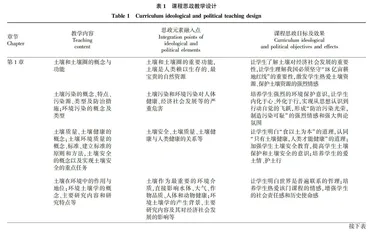

环境土壤学课程立足当代中国国情,向第二个“一百年奋斗目标”进军,彰显该课程在美丽中国建设、乡村振兴战略、生态文明建设领域的担当作为。通过我国社会主义现代化建设,尤其是生态环境建设领域取得的新成就与我国过去取得的成就和其他国家取得成就的比较,厚植学生强烈的爱国主义情怀,让学生真切了解“美丽中国”的真谛,培养学生的民族自豪感,增强学生的文化自信和科技自信。课程教学中认真梳理和充分挖掘了教材中蕴含的思政元素,寻找合适的切入点,采用灵活多样的教学方法,比如课堂讲授、课堂讨论、观看我国生态环境领域发展成就的视频、讲述科学家的爱国情怀和奋斗史、现场参观等,使其与课堂教学有机融合,成为教育教学中不可或缺的一部分,提高学生学习的积极性和主动性,有效激励学生的责任感和使命感。笔者根据课程的内容和逻辑关系,并结合环境土壤学的教学工作实践,对环境土壤学课程思政元素的挖掘和有机融入课堂教学进行了一些探索与实践。笔者对该课程各章节教学中课程思想政治元素挖掘的一些做法进行了总结,见表1。

第1章,采用PPT展示结合课堂讲授、观看土壤污染相关视频、学生课堂讨论、学生课后查阅相关文献资料等教学方法,在讲授该部分知识的同时,介绍我国土壤资源情况、土壤污染现状、土壤污染引发的食品安全问题和人民健康问题以及其他环境问题,通过习近平总书记系列重要讲话中对土壤资源保护、环境保护和生态文明建设的相关论述,通过介绍我国“土壤污染防治行动计划”的出台背景、主要内容以及近年来土壤污染防治所取得的阶段性成效,让学生了解我国政府对土壤环境污染问题的重视程度以及在打好净土保卫战、守护“希望的田野”方面的成果,结合土壤污染防治的典型案例视频等,激发学生的自信心和自豪感,激发学生热爱土壤资源,保护土壤资源的强烈情感,让学生成为保护土壤资源和防治土壤污染的自觉遵守者、忠实的实践者、坚定的捍卫者,实现从思想自觉到行动自觉的飞跃,激励学生树立远大理想和正确的世界观、人生观、价值观,树立心系祖国、心系人民的家国情怀。

第2章,采用PPT展示结合课堂讲授、课堂讨论、观看和讲述相关土壤学家和环境科学家的相关故事、学生课后查阅相关文献资料等教学方法,通过讲述土壤的基本组成、性质和分类的基础知识,使学生体会其中蕴含的哲学思维和思想。通过介绍我国土壤学家在土壤学基础研究方面所取得的伟大成就,学习科学家们的家国情怀和奋斗精神,结合国家“藏粮于地、藏粮于技”的战略,激励学生了解学科领域前沿科技创新,以全球农业科技创新发展为标杆,赶超国际前沿,站在科技创新制高点,树立历史担当意识和社会责任意识,培养学生的探索精神和创新能力,为我国环境土壤科学的发展贡献力量。

第3~9章,采用课堂讲授、案例教学、观看视频、讨论启发式教学等教学方法,让学生了解土壤中的氮、硫、磷既是植物必需的营养元素,又可能成为环境污染元素,因此要做到科学施用。有机碳元素在生物地球化学循环中会严重影响全球气候变化,要做到科学管理;适量存在于土壤-植物系统中的硒、氟和碘由食物链被人体适量摄入对人体健康有益;过量存在于土壤-植物系统中的硒、氟和碘,人体通过食物链被动过量摄入后对人体健康产生严重危害,甚至会引起严重的地方性疾病和“三致作用”。重金属元素、有机物、放射性物质、土壤资源、纳米材料、抗生素、抗性基因等是我国经济社会发展中不可或缺的重要资源,有些甚至是我国重要的战略资源,要科学合理使用、高科技水平使用、绿色使用,同时要防止使用不当对人体健康及生态环境带来的严重危害。培养学生科学的世界观和辩证唯物主义思想与方法论,坚持适度原则。强化学生的民族自信心、使命感和紧迫感,培养学生的创新精神和科学精神。激励学生成为习近平生态文明思想的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。