新农科背景下动物繁殖学教学内容与课程体系改革

作者: 吕文发 刘红羽 王军 房义

摘要 随着现代农业科技的迅猛发展,新农科教育模式应运而生,对传统农业相关专业提出了更新更高的要求。以吉林农业大学为案例,探讨在新农科背景下动物繁殖学教学内容与课程体系的改革。分析当前动物繁殖学教学的现状和存在的问题,提出改革策略,旨在培养适应现代畜牧业发展需求的高素质专业人才。

关键词 新农科;动物繁殖学;课程改革;教学内容

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)16-0273-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.16.059

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Reform of Teaching Content and Curriculum System of Animal Reproduction Under the Background of New Agricultural Science—Taking Jilin Agricultural University as an Example

LÜ Wen-fa,LIU Hong-yu,WANG Jun et al

(College of Animal Science and Technology, Jilin Agricultural University, Changchun,Jilin 130118)

Abstract With the rapid development of modern agricultural technology, a new agricultural education model has emerged, which has put forward updated and higher requirements for traditional agricultural related majors. This paper takes Jilin Agricultural University as a case study to explore the reform of teaching content and curriculum system in Animal Reproduction under the background of new agricultural science. By analyzing the current situation and existing problems in Animal Reproductive science teaching, corresponding reform strategies are proposed with the aim of cultivating high-quality professional talents that meet the needs of modern animal husbandry development.

Key words New agricultural science;Animal reproduction;Curriculum reform;Teaching content

基金项目 吉林省高教科研课题(JGJX2022C24);吉林省教育科学规划课题(GH22271);中国高教学会高等教育科学研究规划课题(22CJRH0303);吉林省高等教育教学改革立项课题(JLJY202207510652)。

作者简介 吕文发(1973—),男,吉林长春人,教授,博士,从事动物遗传育种与繁殖方面的教学与科研工作。

收稿日期 2024-03-17

新农科是指面向未来农业发展需求,整合农业科学、生物技术、信息技术等多学科知识,形成的新兴交叉学科群。

动物繁殖学是研究动物繁殖理论及动物繁殖技术的学科,在动物生产中占有重要地位,已成为一门独立学科,育种措施的落实、遗传规律的揭示、饲养对象的产出均离不开动物繁殖学。同时,对动物品种繁育、种群扩繁有重要的推动作用,是畜牧科学中研究最活跃的学科之一。课程改革是提升教学质量、满足社会需求的重要途径,对动物繁殖学课程进行改革,不仅能够增强学生的专业技能和创新能力,还能够促进学科交叉融合,推动畜牧业科技进步和产业升级。通过改革教学内容、方法和实践环节,能够有效提高学生的理论知识水平和实际操作能力,为畜牧业的发展培养更多高素质的专业人才。基于此,以吉林农业大学为例,分析和评估当前动物繁殖学课程在教学内容、教学方法、实践操作等方面的不足,探索在新农科教育模式下,对动物繁殖学课程进行有效改革,以提高教学质量和学生的综合能力,适应新农科背景下的人才培养要求。

1 课程学习存在的问题

理论知识与实践操作联系不紧密,学生可能在理论学习中取得了较好的成绩,但在实验室或实际场地进行动物繁殖操作时,无法将理论知识有效转化为实践技能;缺乏实际操作经验,由于实验资源、实习机会有限等影响,学生可能难以获得足够的实操经验,从而影响其掌握相关技术和操作的能力[1];更新速度跟不上现代技术,动物繁殖学领域不断有新的研究发现和技术应用,学生可能感到课程内容更新不够快,难以跟上行业发展的步伐;动物繁殖学是一个国际性领域,不同国家和地区可能有不同的法规和标准,学生可能在国际交流和对比学习中感到困惑。为了解决这些问题,需要更新课程内容,加强实践教学,提供跨学科学习平台,以及培养学生的批判性思维和自主学习能力。

2 课程改革的必要性

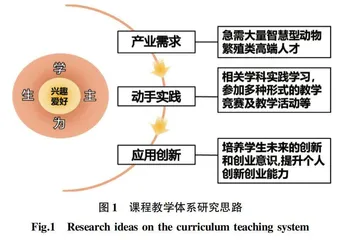

动物繁殖学是动物科学专业核心课程之一,在人才培养中发挥重要作用。随着畜牧业的不断发展,在有限的课时内传授学生更多更前沿的专业知识,需要对课程的教学内容与课程体系不断改革和创新,及时将最新的发现、思路和方法等导入课堂[2]。目前,在有限的课程学时要求下,课堂中仍主要以讲授法为主,基于理论层面研究较多,学生直接观察到的动物繁殖活动较少,为此在教学过程中需要结合原有理论知识,逐步运用新的教学方式和方法,推进教学内容和课程体系的不断更新,保障和提高教育质量。笔者结合多年动物繁殖学的教学经验,总结该课程在新形势下的常见问题,加强教学内容精准化,以课程体系改革作为重点,全面推进教学改革的进程,培养学生发现问题和解决问题的能力(图1)。

3 教学内容革新

3.1 优化教学内容

从学生兴趣角度出发,逐步更新教学理念,优化内容设计,提高教学质量。结合畜牧业发展、学生就业需求、行业发展需要等方面积极探索教学内容及教学实践的革新,增加教学研讨和交流,运用先进的教学方法,不断改善教学方式,丰富教育理念、教研内容及综合考核途径等,推动动物繁殖学向“精品课程”建设,提高教学质量[3]。根据课程教学大纲要求,结合学生的实际情况,对教学内容进行整体规划和设计。确定教学目标、教学重点、难点,以及教学方法和手段等,注重培养学生的综合素质,提高学生的学习兴趣和积极性。充分利用现有的教学资源,如教材、网络资源、实验设备等,为学生提供丰富的学习材料。同时,根据教学内容和学生的实际需求,开发新的教学资源,如制作课件、设计实验方案等。依据课程教学大纲的要求,结合学生的实际情况,为每个章节制定明确的教学目标。教学目标应具有可衡量性,以便评估学生的学习效果。根据学生的实际情况,优化教学设计,使教学内容更符合学生的需求[4]。包括合理安排教学进度,设计有趣的课堂活动,提高学生的参与度、主动性和积极性等,不断提高自身综合素质。

3.2 课程组织实施

在具体教学内容方面,结合地方养殖业发展现状,逐步减少马属动物繁殖内容,留存马属动物在动物生殖器官结构方面的特征性对比等内容。逐步增加牛、羊、猪等地方特色动物的繁殖内容,兼具禽类繁殖的部分知识点。结合目前宠物发展的趋势,逐步增加犬科、猫科繁殖的相关内容。在课程的教学重点和难点环节,结合学生生源及就业意向,逐步减少理论知识的冗长介绍,通过掌握一定的学习方法增加记忆。比如在繁殖调控类物质的章节中,对于各类激素的介绍,可以采用各类激素对比法、中英文结合法、关键字选择等方法,既能加深学生对本章知识的理解,明确激素生理作用等,又能举例应用,联合运用各类激素从理论层面探讨提高动物繁殖技术的最佳方案。比如,以小鼠为例新增超数排卵和胚胎移植等内容,学生在教师指导下从饲养动物开始,根据超排方案,在规定时间内注射相应激素,收集胚胎,并进行胚胎质量鉴定[5]。学生全程参与整个实验,学习的知识由浅入深,动手实践能力较强,综合了各个学科相关的实验知识和技能,对所有理论知识有了系统的应用和实践过程,结合教师的辅助指导,学生受益匪浅,激发学生的学习动力,有效改善了该门课程课堂的教学效果。

结合扎实的理论知识,与教学实验和实践紧密联系,根据各章节课程的教学目标,逐步增加综合性的实验,搭建学生小组内的合作交流平台,分小组讨论,通过头脑风暴、破冰、组织学切片的观察、动物生殖器官观察及标本制备等方式,吸引学生注意力,培养学生的学习兴趣,营造轻松和谐的学习氛围,提高学生的学习乐趣[6-7]。同时,将课程思政元素逐步融入课堂学习过程中,以动物繁殖领域的名人轶事为例,鼓励学生勇于进取,培养学生知农爱农情怀;将省内同领域所处的水平、发展等情况融入课堂,增强学生的使命感,鼓励学生积极投入畜牧业生产一线,激发学生的学习热情,敢于探索的精神;根据最新的时政热点,对学生开展相关的思政教育,结合学生的日常生活,使学生能够具备正确的道德理念,形成强烈的爱国情怀,实现全方位育人[8]。

4 构建教学体系

4.1 课程前测分析目标体系

结合学生学情,从课堂学习方式、学生需求、对本科课程的认知、未来学习规划等方面开展问卷调查。总结问题,根据系统生成的关键词汇,适时改革;根据学生需求及课程特征,选择适当的教学方法,注重课程组织形式[9]。动物繁殖学课程是在大三学期开展,为此对大三学生进行调查,主要从实验课、实践课与专业课匹配度,实践内容与企业相关度等方面设计问卷,反映该门课程的设置程度、与企业对接程度及教师的作用等。课程问卷主要从课程设置角度出发,以课程前测为主,全方面了解学生的学习需求及学习目标。

4.2 教学方法创新

结合动物繁殖学的基本理论知识,围绕一流课程建设的需求,从知识、能力、情感等方面深入课程思政。充分发挥学生为主的教学理念,鼓励学生积极参与课堂活动,结合提问式、讨论式、导入式等多种教学方法,引导学生积极主动思考,参与课堂教学的各个环节,增强学生独立学习及自主思考的能力。针对课堂授课过程中的示例,以问题抛出为导向,提示学生查询方向,参考“发现问题-提出方案-集体讨论”的思维方式进行授课,师生充分讨论和交流,提高学生综合表达能力,培养学生学习的兴趣,激发学生创新创造能力,增加学生将理论联系实际,锻炼学生解决问题的能力[10]。

结合现代化教学手段的虚实互化、简繁互化的方式,将超星、中国大学慕课、雨课堂等线上教学方式,逐步引入课堂,从课堂的签到、讨论、随堂练习等方面开始,将“互联网+”的教学模式运用到学习过程中,丰富课堂教学的教学内容,灵活授课,将难点逐渐异化,使枯燥逐渐生动,培养学生的学习兴趣,提高学习效率。在动物繁殖学的人工授精、胚胎移植、胚胎冷冻等方面,丰富教学内容,拓宽学生眼界,辅助学生对基本理论知识点的理解和运用[11]。

4.3 人才培养

4.3.1 培养学生动手实践能力。

以应用型人才培养为主要目标,加强对学生学习目标的规划,在实践教学层面增加实验、实习等实践教学内容。实验贯穿在理论课中,将理论知识尽快学以致用。在理论学习基础上,先是演示具体实验内容,再动静结合,学生现场进行实践操作。设置提问环节,增加课堂互动,当堂课程内容当时解决和答疑。针对不同类型班级的学生,设置不同的学习目标,设计独立性、创新性等综合实验,既增强学生的动手操作能力,又促进学生自主分析深入思考的发散思维,逐步提升学生的动手实践能力[12]。