生态修复视角下的村落型河湖生态缓冲带景观规划策略研究

作者: 莫菁仪 刘佳 方焕莹 邓新义

摘要 “十四五”期间,流域水生态环境保护工作在水环境改善的基础上,更加注重水生态保护修复。河湖生态缓冲带的构建、生态修复对于恢复和稳定水生态系统功能、改善水质、景观提升具有重要作用。以村落型河湖生态缓冲带作为研究对象,运用文献研究、跨学科研究法探讨在生态修复视角下的村落型河湖生态缓冲带的构建和景观规划策略。在分析村落型缓冲带的两大结构和对其宽度划定范围的基础上,构建了“1+5+1”的景观策略模型,即1项生态修复策略、5大空间结构(水环境空间、护坡空间、人工湿地空间、陆域植被空间、路径通道空间)景观策略和1项人文景观策略。该研究可为村落型河湖生态缓冲带修复方案提供思路和理论支撑,并为相同类型的项目规划提供参考和借鉴。

关键词 村落型河湖生态缓冲带;生态修复;景观规划

中图分类号 TU984.18 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)18-0192-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.18.041

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Landscape Planning Strategies for Ecological Buffer Zones of Village-type Rivers and Lakes from the Perspective of Ecological Restoration

MO Jing-yi, LIU Jia, FANG Huan-ying et al

(School of Horticulture, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036)

Abstract During the “14th Five-Year Plan” period, water ecological environmental protection work in river basins will pay more attention to water ecological protection and restoration based on water environment improvement. The construction and ecological restoration of river and lake ecological buffer zones play an important role in restoring and stabilising the function of water ecosystems, improving water quality and landscape enhancement. This paper takes the ecological buffer zone of village-type rivers and lakes as the research object and explores the construction and landscape planning strategy of ecological buffer zone of village-type rivers and lakes under the perspective of ecological restoration by using literature research and interdisciplinary research methods. By analysing the spatial architecture of buffer strips and delineating their width, we constructed a 1+5+1 landscape strategy model, i.e., one ecological restoration strategy, five spatial structures(the water environment space, the berm space, the artificial wetland space, the terrestrial vegetation space, the pathway space) landscape strategy, and one humanistic landscape strategy. The study aims to provide ideas and theoretical support for the ecological buffer zone restoration programme of village-type rivers and lakes, as well as to provide reference and significance for the planning of projects of the same type.

Key words Village-type river-lake ecological buffer zone;Ecological restoration;Landscape planning

作者简介 莫菁仪(1998—),女,广西贵港人,硕士研究生,研究方向:风景园林规划设计。*通信作者,讲师,硕士,从事园林规划设计研究。

收稿日期 2023-10-19

水循环作为一种自然过程,对景观的动态演变、形态生成、功能优化等产生着根本影响,是重要的景观生态廊道[1]。然而,随着经济社会的快速发展,人类对河流廊道沿线绿地生态系统的依赖和干扰不断增强,水生态污染问题已引起各界的高度重视[2]。水污染的类型众多,其中来自农业的污染约占2/3。在此背景下,我国相继出台了一系列相关政策和规划以保护河湖生态系统,其中之一就是建立河湖生态缓冲带。2020年《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》将河湖生态缓冲带的生态建设纳入考核指标。河湖生态缓冲带作为一种新兴的生态修复保护模式,在缓冲拦截污染、净化水质以及保护河流生物多样性等方面发挥着极大的能动作用。

由于我国自然条件和地区经济发展的不平衡,导致不同地区的河湖生态缓冲带在构建时具有很强的时空异质性,主要表现在城市治理和乡村治理的差异上。例如,陈小华等[3]研究发现,农业非点源污染的一个重要原因就是农业周边的水域缓冲带生态系统未能得到科学的管理和保护,使得受污染的河水通过缓冲带进入农业区,造成耕地的污染。现阶段我国对河湖生态缓冲带的治理多以生态修复单项规划为主,结合景观研究还较为少见,尤其是对村落型的生态缓冲带的研究。因此,基于生态修复的视角下,探究村落型河湖生态缓冲带景观规划策略,实现园林景观的融合,为工程设计提供技术支撑,具有重要的研究意义。

1 村落型河湖生态缓冲带的概念

河湖生态缓冲带定义为河湖水域生态系统向陆地生态系统延伸一定距离的缓冲带和过渡带,包括从多年平均最低水位线向陆域延伸一定距离的空间范围[4-5]。根据河湖岸带的人类活动干扰程度、土地利用方式、生态退化特征等因素,可以将河湖生态缓冲带分为生态保护型和生态修复型两大类。笔者结合河湖缓冲带的类型,在我国特有的自然与社会属性基础上提出村落型河湖生态缓冲带的概念。村落型河湖生态缓冲带是指位于城市周边或乡村地区,土地利用性质为农村住宅用地,以河湖最低水位线为基准,向陆域过渡扩展500 m范围内,人为通过湿地建设、植被恢复、生态拦截沟等多种生态处理措施,构建的河湖缓冲隔离屏障的岸带空间[6]。村落型河湖生态缓冲带具有隔离缓冲、改善生态环境、景观休闲以及生态保护补偿功能。缓冲带中的林地、湿地、草地等生态系统将村落居民生产生活与河湖流域水体相隔离,缓冲地表径流速度,在减少水土流失的同时截留、沉积、吸收、降解和净化径流中附着的颗粒物和各种污染物质,促进缓冲带内部生态环境的改善。缓冲带水陆镶嵌的多层次自然景观格局可构成完整的景观体系,其自身附带的生物资源、旅游观光价值、社会教育示范等功能可为当地带来一定的经济效益。

2 村落型河湖生态缓冲带的结构与宽度

2.1 空间结构

缓冲带的隔离缓冲效果与宽度设置和内部结构划分密切相关,笔者将缓冲带空间结构划分为水位变幅区和陆域缓冲区2部分[6]。水位变幅区是多年平均最低水位线和最高水位线之间的区域,该区域受自然因素影响较大,其范围取决于气候因素、人为因素、水文条件因素等[7]。陆域缓冲区是多年平均最高水位线向陆域扩展一定范围的区域,该区域的人类活动干扰及地表径流污染程度对河湖流域影响较大。

2.2 宽度划定

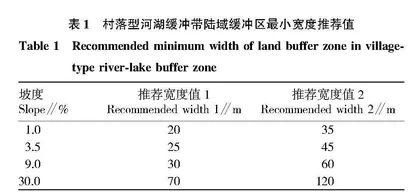

对于排水系统完善的村落型河湖岸带,面源污染主要由排水系统处理进入河湖空间,缓冲带的设置主要是为了扩大河湖的生态空间,减少村落居民生产和生活等活动对河湖的不利影响。对排水设施不足的村落型河湖岸带,缓冲带主要用来缓解非点源污染。笔者通过采用推荐值法,参考表1的建议值确定村落型河湖缓冲带的宽度。推荐值宽度1指符合水功能区水质指标要求、无特殊生态环境保护目标的河湖;推荐值宽度2是指不符合水功能区水质指标和特定水生态保护目标的河流,如生态保护红线、重要湿地等特殊保护地区。根据区域不同坡度情况,若河湖岸边是沙质土壤,宽度值适当减小;若是黏土,则宽度值适当增加[8]。

3 村落型河湖生态缓冲带的构建

根据村落型河湖生态缓冲带的两大结构和宽度划定范围,遵循生态可持续发展、人本服务、景观美化以及地域文化展现的景观规划原则,针对乡村河湖流域水体污染、生态环境脆弱、景观匮乏等水生态环境保护面临的突出问题,提出了“1+5+1”的景观策略模型,即1项生态修复策略、5大空间结构(水环境空间、护坡空间、人工湿地空间、陆域植被空间、路径通道空间)景观策略和1项人文景观策略。

3.1 生态修复策略

针对河湖岸带的现状,对生态恢复技术指标具体细化,构建出一套生态修复体系策略,按照河湖生态缓冲带空间结构,从多年平均最低水位到陆地区域采取生态恢复措施,主要包括去除干扰、基底修复、生境改善和植物恢复(图1)。

3.1.1 去除干扰。

根据河湖岸边实际情况,尽可能降低人为活动因素对河湖生态缓冲带生态功能的影响。对于侵占河湖岸带的建筑,有条件的进行拆除,将被拆除的建筑材料重新利用,使之成为水位变幅区生态护岸材料。靠近水域的房屋,将其拆除到平均水岸线下,使石头和泥土混合后在原地进行抛填,从而形成一个天然的缓坡(湖泊与岸边的坡度比宜<1∶5),重新构建水生动植物所需要的生境栖息地。

3.1.2 基底修复。

3.1.2.1 基底改造。水位变幅区的基底修复包括淤泥清除、污染底泥覆盖及土壤换填等措施,保证水生植物群落的营造。主要是拆除侵占物、平整和改造地形地貌,通过改造地表形态使得缓冲带更好地与汇水区相连接,地表径流能够在缓冲带内均衡流动。

3.1.2.2 基底防护。对于冲刷状态的河湖岸边,因受风、浪、流等因素影响而存在河床坍塌的风险,在保证防洪岸安全的前提下对河湖岸带进行生态防护。基底防护时,可采取自然原型护岸、自然型护岸和多种人工自然型护岸3种生态护岸形式,融合景观、环境、生物栖息地等多方面的功能效益,营造出较自然状态下的人工河湖护岸。

3.1.3 生境改善。

3.1.3.1

人工湿地技术。按水体在人工湿地中的流动流态,主要划分为表面流和潜流式2种类型。表面流人工湿地靠植物根茎的拦截作用和根茎上生成的微生物膜进行降解。潜流式人工湿地则是污水通过人工手段垂直或水平流过湿地底层基质从出水口流出。在村落型缓冲带湿地构建时,利用缓冲带所构建区域原有的水塘、绿地、排水沟等,构建水深为0.5~1.5 m浅水旁路湿地,利用自然跌水富氧,低成本运行。针对村落支流河口、汊港或有污水厂尾水排放的区域,选择去除效果好的潜流湿地。