生物多样性视域下斗蟋蟀非物质文化遗产保护研究

作者: 佘燕文

摘要 蟋蟀对于稳固食物链和增强土壤肥力具有重要作用,是维持生物多样性的重要一环。斗蟋蟀是人与自然联系的特殊文娱活动,具有深厚的文化底蕴。近年来,斗蟋蟀被多地列入游艺或民俗类非物质文化遗产,这对于斗蟋蟀技艺的传承具有积极意义。然而,在人为活动、自然环境变化以及城市化进程下,蟋蟀的数量和种质急剧下降,不仅危害了生物多样性,还威胁了斗蟋非遗传承的物质基础。非遗保护作为一种文化干预,需基于生物多样性视角,从蟋蟀物种保护、维护生态平衡以及激活生态文化基因切入,采取加强生态知识普及、壮大非遗传承主体以及发展文旅产业等措施加强斗蟋非遗的保护与利用。

关键词 生物多样性;斗蟋蟀;非物质文化遗产

中图分类号 G 127 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)20-0235-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.055

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Protection of the Intangible Cultural Heritage of Crickets from the Perspective of Biodiversity

SHE Yan-wen 2

(1.Nanjing University of Information Science Technology,Nanjing,Jiangsu 210044;2.Nanjing Vocational University of Industry Technology,Nanjing,Jiangsu 210023)

Abstract Crickets play an important role in stabilizing the food chain and enhancing soil fertility,and are an important part of maintaining biodiversity.Cricket fighting is a special cultural and entertainment activity that connects humans with nature,with a profound cultural heritage.In recent years,cricket fighting has been listed in many places as intangible cultural heritage of entertainment or folk customs,which has positive significance for the inheritance of cricket fighting skills.However,under human activities,natural environmental changes,and urbanization processes,the number and germplasm of crickets have sharply declined,not only endangering biodiversity,but also threatening the material foundation for the inheritance of cricket intangible cultural heritage.As a cultural intervention,the protection of intangible cultural heritage needs to be based on the perspective of biodiversity,starting from the protection of cricket species,maintaining ecological balance,and activating ecological and cultural genes.Measures such as strengthening the popularization of ecological knowledge,strengthening the inheritance of intangible cultural heritage,and developing the cultural and tourism industry should be taken to strengthen the protection and utilization of cricket intangible cultural heritage.

Key words Biodiversity;Fighting crickets;Intangible cultural heritage

生物多样性即指生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总合,其包括遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性以及景观多样性等[1]。2021年10月12日,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话中提到:“生物多样性使地球充满生机,也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园,促进人类可持续发展。[2]”蟋蟀不仅是自然生态的一部分,更是人们精神领域的“文化虫”。善斗是雄性蟋蟀的本性,在我国农耕文化的沃土中,斗蟋蟀成为一项特色的民间风俗。随着非物质文化遗产保护运动的兴起,近年来,宁阳、天台、宁津、杭州以及济南等地相继将“斗蟋蟀”申报市级或者省级非物质文化遗产并获得立项,为弘扬斗蟋文化发挥了重要作用。综观目前斗蟋文化的研究成果,主要体现在以下几个方面:其一,从历史学视角对古代至民国蟋蟀谱录整理研究,系统总结了传统时期人们对蟋蟀的科学认知;其二,从民俗学视角对斗蟋娱乐的社会功能予以阐释,对斗蟋民俗的形成、发展、变迁以及利用等予以梳理;其三,从社会经济学角度对蟋蟀文化产业开发予以关注,分析了斗蟋文化产业的时代机遇与现实困境。上述有益的研究为当下斗蟋文化的传承、保护和发展提供了知识支撑,但是并未对蟋蟀的生态问题予以更多关注。蟋蟀对于稳固食物链和增强土壤肥力具有重要作用,是维持生物多样性的重要一环。将斗蟋蟀民俗纳入非遗项目,虽然很大程度上提升了斗蟋文化的影响力,带动了斗蟋文化的社会经济价值,但是,在经济利益的驱使下,人们对蟋蟀大量捕捉,加之,城市化进程加快挤占了蟋蟀的生存空间,导致蟋蟀数量骤减,这给斗蟋非遗的传承和存续带来严重的威胁。笔者基于生物多样性视角,以蟋蟀的生态价值和生存环境为切入点,厘清蟋蟀对于维系生物多样性的意义,探析斗蟋蟀非物质文化遗产保护(下文简称斗蟋非遗)的可持续性路径,并以此为其他动物类非遗保护提供有益的借鉴。

1 斗蟋蟀民俗的历史文化渊源及其非遗保护现状

斗蟋蟀是我国一项传统的动物博戏,又称“斗促织”“斗蛩”“斗蛐蛐”以及“打油奏”等,其源于唐代,兴于宋代,盛于明清两代[3],现代社会依然兴盛不减。早在西周时期,人们便以蟋蟀感受物候变化,体会时序更易,感叹时间流逝。由于蟋蟀是秋季最具代表性的自然“乐声”,蟋蟀鸣提示着秋天的来临,在我国传统文化视野中为惜时的意象。正如古语云:“蟋蟀鸣,懒妇惊”。蟋蟀善鸣,叫声起伏有序,乐感悠扬,是人们喜爱的自然歌者。唐代宫廷女性将蟋蟀置于笼中饲养,当成满足听觉享受的宠物,以打发宫中孤寂、枯燥的闲暇时光。在科技不发达的古代,人们的娱乐更多地取之于自然,雄性蟋蟀善斗,蟋蟀搏戏的场景其乐无穷,人们发现这一特性后,斗蟋蟀娱乐活动便开始进入人们的休闲娱乐生活。关于斗蟋蟀的记载最早见于唐代天宝年间,当时长安的富人用象牙饲养蟋蟀,一斗需万金,在当时还属上层富贵娱乐。宋代斗蟋蟀之风日趋兴盛,成为大众娱乐,出现我国第一部蟋蟀专著《促织经》,对蟋蟀的饲养已有较高的科学深度,标志着斗蟋蟀已经从简单的“玩物”上升至“艺术”的高度[4]。至明清时期,斗蟋蟀已经成为社会的特色风俗,当时街巷的酒坊、茶馆都设有斗蟋蟀的娱乐服务,地方上还成立了蟋蟀会。明清两代的斗蟋蟀与赌博联系更为紧密,还形成了南北风格的斗局,以江浙地区为例,赛前要给蟋蟀编号、体检、交给第三方代养,一切准备就绪后才可开斗。对于在赛中不遵守规则、作弊的主人还有明确的处罚措施。为了在赌斗中取胜,人们在斗法上有了更深的研究,这一时期出现的蟋蟀专著也是历史之最,据统计现存的明清蟋蟀专著高达15种,且具有很高的科学文化价值[5]。

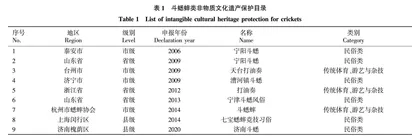

斗蟋蟀民俗扎根在中国传统文化的沃土里,经过千百年的历史沉淀,有着独特的气质和风骨。改革开放以来,随着社会经济的发展,人们精神文化需求日益增长,斗蟋蟀这一传统娱乐再次成为人们热衷的对象,在北京、天津、上海、陕西、山东、浙江以及广东等地都成立了蟋蟀协会,定期举办蟋蟀文化节,扩大了斗蟋娱乐的受众群体。21世纪以来,在非遗保护的社会热潮下,蟋蟀相关的民间传说、饲养、赏斗,以及虫体和虫具等研究,形成了具有地方特色的蟋蟀民俗文化,成为中国文化遗产的组成部分。目前已有泰安、台州、杭州、济宁市、济南、上海、山东以及浙江等地区将斗蟋蟀纳入非物质文化遗产名录(表1),从地区来看主要集中在山东地区,这与山东独特的自然条件适合蟋蟀生长是分不开的,山东的宁津县柴胡店镇还建有中华蟋蟀文化城。从申遗的类别来看,主要从民俗类和游艺类2个类别申报,一方面侧重于和地方文化结合,另一方面是更注重技艺的传承。从传承的现状来看,由于农耕文化的削弱、城市化的加快,蟋蟀赖以生存的空间减少,加之现代科技的昌明、娱乐形式的多样化,斗蟋非遗的保护都面临着蟋蟀资源的衰退、传承人的断层等问题,急需采取针对性的措施来实现可持续性保护。

2 将生物多样性融入斗蟋非遗保护的必要性

2.1 保护蟋蟀物种多样性的必要举措

自然科学所属的蟋蟀与文化概念上的蟋蟀有所不同,从动物科学角度,蟋蟀隶属于节肢动物昆虫纲直翅目蟋蟀科,包括蟋蟀科和蝼蛄科两个大类[6]。据目前研究统计,我国蟋蟀次目共记载2总科6科16亚科90属386种[7],种群庞大,分布较广。由于自然环境变化和人为活动对蟋蟀生存环境破坏,不少对于生态环境要求高的蟋蟀已经沦为濒危物种。据2019年12月《IUCN濒危物种红色名录》网站收录统计,共有118种蟋蟀次目被收录在内,其中受威胁物种有38种[8]。文化概念上的蟋蟀,通常是指斗蟋,常见的斗蟋有迷卡斗蟋、双斑斗蟋、丽斗蟋、中华灶蟋以及石首棺头蟋等。近年来,天台、宁阳、宁津、杭州以及济南等地相继将“斗蟋蟀”申报市级或者省级非物质文化遗产并获得立项,不仅对斗蟋蟀技艺的传承具有积极意义,还带动了地方经济文化的发展,蟋蟀协会的成立、斗蟋蟀文化节以及斗蟋蟀大赛等文化活动层出不穷。在利益的驱使下,大量的蟋蟀被人为捕捉,且蟋蟀的善斗在交配后更容易激发,捕捉时也需要捕捉雌性蟋蟀。虽然作为斗蟋种类的蟋蟀对环境的适应力较强,大量捕捉并未对其种群产生很大危害,但有不少地区种群密度有所降低且种质下降明显。以山东宁阳为例,其以盛产高质斗蟋而闻名,有着“蟋蟀王国”的美誉,但如今蟋蟀产业发展也面临着物种资源的困境,当地蟋蟀数量和种质也逐年降低[9]。此外,蟋蟀作为农业害虫,在杀虫剂与农业化肥的使用中,也会减少蟋蟀数量。从生物多样性角度看,物种多样性是生物多样性的重要内容之一,蟋蟀的种群减少和种质下降,即意味着蟋蟀的遗传多样性变弱,长此以往,必然会让斗蟋非遗的传承失去前提和基础。因此,将生物多样性融入斗蟋非遗保护中,对于保护蟋蟀物种资源,实现斗蟋文化可持续性发展具有重要意义。

2.2 维系生态平衡的必然要求

斗性是雄性蟋蟀为争夺领地和配偶的本能反应,善斗性必须经过野外特定的生存环境与外部刺激才能更好地养成,因此,欲得善斗的蟋蟀要野外捕捉才能获得。蟋蟀喜潮湿阴暗环境,常栖息于地表、砖石下、土穴中以及草丛间。捕捉蟋蟀一般有掀动法、扦掏法、挖掘法、灌水法、风动法、振动法以及围捕法等,在捕捉过程中会不可避免地毁坏作物和破坏农田,乃至破坏蟋蟀的栖息环境。由于捕捉蟋蟀一般在夜间进行,在视线不佳的情况下,很有可能捕捉到与蟋蟀外形相近的昆虫,容易误伤其他昆虫物种。蟋蟀是多种鸟类、爬行动物以及其他昆虫的重要食物来源,在食物链中起着重要作用。蟋蟀寄生于土壤中,以植物的残渣和腐殖质为食,通过消化和排泄过程,帮助分解有机物质,促进土壤的肥沃和循环,对于维系生态系统的正常结构功能具有重要作用[10]。生物多样性强调维系生态的平衡,对于斗蟋非遗保护不能只关注斗蟋蟀本身的技艺,更应保护蟋蟀背后的生态环境问题。因此,将生物多样性融入斗蟋非遗保护中,利用好斗蟋的传统技艺与生物学知识,处理好与之相关的生态问题,有助于斗蟋蟀民俗与生态平衡从对立关系走向和谐互动。