乡村振兴视角下农村人力资源开发对农业现代化的影响

作者: 孙玉雪 林静

摘要 实施乡村振兴战略,人才是关键。农村人力资源是保证农业现代化持续、有序推进的重要因素,是乡村振兴的动力源泉。现阶段我国农村地区存在劳动力外流严重、教育资源不足且受教育程度低下、农村人力资源结构不合理等问题,严重阻碍乡村振兴与农业现代化目标的实现。因此,深入探析当前我国农村人力资源现状、农村人力资源开发对农业现代化发展的影响,并依据现状,为进一步开发农村人力资源提出相应对策,最大限度促进乡村振兴战略实施。

关键词 农村人力资源开发;农业现代化;乡村振兴

中图分类号 F323.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)21-0237-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.049

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Impact of Rural Human Resource Development on Agricultural Modernization from the Perspective of Rural Revitalization

SUN Yu-xue, LIN Jing

(Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316000)

Abstract Talent is the key to the implementation of the rural revitalization strategy. Rural human resources are an important factor to ensure the sustainable and orderly advancement of agricultural modernization, and they are the key to rural revitalization. At present, there are problems in rural areas of China, such as serious labor outflow, insufficient educational resources and low education level, and unreasonable structure of rural human resources, which seriously hinder the realization of the goals of rural revitalization and agricultural modernization. Therefore, this study deeply analyzes the current situation of rural human resources in China and the impact of rural human resources development on the development of agricultural modernization, and puts forward corresponding countermeasures for the further development of rural human resources based on the current situation, so as to promote the implementation of the rural revitalization strategy to the greatest extent.

Key words Rural human resources development;Modernization of agriculture;Rural revitalization

作者简介 孙玉雪(1998—),女,山东德州人,硕士研究生,研究方向:农业农村发展。

收稿日期 2023-12-27

乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,是党和国家综合考虑各方因素,并为决胜全面建成小康社会、全面推进社会主义现代化国家建设而提出的新时代重大历史任务,这一战略的提出不仅明确了新时代农业农村工作重点,也为农村更好发展指明崭新方向、提供全新机遇。人才是推进实现乡村振兴、农业农村现代化的关键,党的二十大报告指出,要强化现代化建设的人才支撑,强调人才同教育、科技一起,作为我国全面建设社会主义现代化国家的基础和战略支撑。我国农村人力资源丰富,但受过高等教育的专业型人才资源相对匮乏,对农村人力资源进行合理、有效的开发,已成为我国推进实现乡村振兴工作的“战略重点”。

笔者聚焦农村人力资源现状,分析在实施乡村振兴战略的大背景下农村人力资源开发对农业现代化的影响,以及农村人力资源开发存在的问题,结合当前实际,提出具有针对性的对策或建议,以期提升农村人力资源开发水平,推动农业现代化高质量发展。

1 农村人力资源开发与农业现代化

1.1 农村人力资源开发的内涵

农村人力资源是指在特定时空范围内,具有体力和智力劳动能力,且能够助力农村经济和社会发展的人口总和[2]。农村人力资源概念又有狭义和广义之分:狭义概念是指从事农业生产活动的农村人口,可简单理解为农民;广义概念除包含上述农村人口外,还包括在涉农单位工作的非农村人口。同时,农村人力资源包括质量和数量两部分,其总量并非质量和数量的简单加和,而是二者的复杂乘积,其中,质量主要包括劳动力的体力、智力、技能、知识4个方面,数量则是指从事或助力农业生产活动的人口总和。

农村人力资源开发是指在深入调查、研究特定时空范围内的农村人力资源现状的基础上,整合现有各类资源,通过深化涉农教育和培训、扶持涉农研究、加强劳动力培训以及强化医疗服务等多种渠道,提高该范围内的农村人力资源质量,管理其数量[3],进而实现“挖掘农村劳动人群的生产力,提升农村劳动力的文化及科技水平,促进农村经济和社会发展”的深远目标[4]。

1.2 农业现代化的内涵

农业现代化是基于现代化理论,结合中国现阶段农业特征提出[5]。农业现代化既是中国式现代化中不可或缺的重要组分,亦是近年国家出台的涉农政策所要达到的核心目标。农业现代化的概念有狭义和广义之分[6]。狭义农业现代化是指农业产业的现代化,即建立在现代科学基础上,以社会、经济发展和科学技术进步为依托,运用现代化的科学技术与设备从事生产的农业[7]。广义农业现代化是指“三农”现代化,即农业、农村和农民的现代化,三者紧密相连、密不可分。

此外,实现农业现代化是传统农业向现代农业不断转变、迈进的过程。传统农业时期,农民依赖传统生产经验,运用简单工具从事农业生产活动,生产方式单一,生产效率和经济效益相对较低。现代农业则与之相反,运用先进的科学技术设备、管理经验、管理方式和现代化的经营体系、生产体系从事现代农业生产。

1.3 农村人力资源开发与农业现代化的协同关系

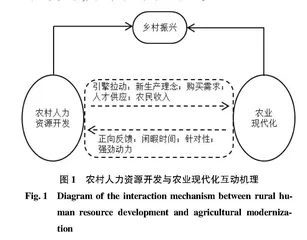

协同理论指出,系统中各个子系统的协同作用会导致系统整体特性的变化,也就是当外部因素调整到某一临界值时,系统内的各个子系统间将会出现协同作用,并促使系统中的序参量在临界点处形成一个良性的协调,形成新的有序结构[8]。作为乡村振兴系统中的一个子系统,农村人力资源开发与农业现代化是相互联系、相互影响的,在整个系统实施过程中存在正向互动关系,其互动机理如图1所示。

农村人力资源开发对农业现代化具有引擎拉动作用。现代农业的发展以农村教育、医疗水平和农民技能提升为核心。农村人力资源开发的区域限定在农村,增加教育资本投入力度,为农民提供更多新的理论知识,注入新的生产理念;加强农业科技培训力度,鼓励农民引入节约人力的农业机械,加大农民对现代生产设备的购买需求和使用程度;农民利用空余时间学习掌握先进文化知识和管理理念,为现代农业的发展提供了人才,加快传统农业转型升级速度。此外,农村人口整体素质的提升有利于剩余劳动力转移,城市人口的不断增加,使得农产品消费的质量和数量需求不断提高,这将有助于优化农村产业结构,提高农民收入,对农业现代化产生拉动作用。

农业现代化对农村人力资源开发具有正向反馈作用。在乡村振兴战略的指引下,农业现代化是实现农业生产、经营管理与服务等方面的综合提升[9]。现代生产设备的购买,缩短农民劳作时间,有闲暇时间来提升自身生产技能;现代化农业生产模式的普及,对农民的知识储备能力提出更高要求,各种问题的出现让农村人力资源的开发更具针对性;农业现代化发展过程中所积累的社会物质条件对农村人力资源的开发注入了强劲动力,并为农村地区人力资源的开发工作提供“后勤保障”。

2 农村人力资源开发现状及原因分析

2.1 农村劳动力外流严重

当前,我国农村地区人口基数大,但劳动力外流严重。第七次全国人口普查结果显示,农村居民人口数为50 979万,占全国总人口36.11%,较第六次全国人口普查降低16 436万,降低24.38%。2023年2月28日,国家统计局监测调查报告显示,2022年农民工总量达到29 562万人,比上年增加311万人,增长2.4%,外出农民工17 190万人,较上年增加0.1%。

研究发现[10],与农村相比,城市的基础设施更加齐全,教育、医疗水平发达,既吸引大量受过高等教育的农村大学生,也对其他仅受过基础教育的农村青壮年劳动力存在强烈吸引力。同时,值得注意的是,农村地区多数青壮年劳动力基础教育普及程度高,具有一技之长,能适应城镇的发展需求,但中老年劳动力受知识水平的制约,运用现代化、科技化、智能化技术手段开展集约化农业生产活动的能力和意识不强,延续着传统的劳作方式,“老人农业”已成为中国农村地区的现状,农村“人才空心化”现象较为突出,农业现代化后劲不足。

2.2 教育资源及受教育程度低下

由图2可知,农村人力资源受教育程度低下,以小学和初中文化程度为主,而这与农业现代化的要求差距极大,该现状将严重阻碍农业现代化实现进程。农村人力资源受教育程度低下的现状主要由以下2点原因所致:

一方面,农村教育投资不足,教学质量不高。与城市相比,农村地区学校教学条件、教师福利待遇和居民医疗水平低下,对年轻教师的吸引力不足,教师队伍新生力量亟待补充,进而阻碍农村学校引进更为先进的教学理论、方法、学科知识及应用教学方法。

另一方面,农村地区留守儿童较多,且家庭教育水平有限。为获取更多劳动报酬,农村部分青壮年人力转移至城镇,其子女多由其年老父母照看,但年老父母多因受教育程度低下、新事物接受速度缓慢等原因,无法为留守儿童创造适宜的家庭教育条件,不利于留守儿童的多方面发展,甚至久而久之成为恶性循环,限制农业农村教育发展。

2.3 先进生产、管理技术应用不足

诺贝尔经济学奖得主舒尔茨就农业产量的增减差异作出了说明,指出:“物质资本中的质量差异是导致产量增减的重要因素,土地差异次之,农民的能力则是最重要因素[11]”。乡村振兴和农业现代化发展要求人力资源具备更高的生产能力,而其较低的受教育程度限制了他们对于新生事物接受和运用的能力,同时,更难以较快掌握现代化的农业生产知识和技术。具体表现为农村人力资源传统生产观念牢固,且整体文化素质较低,无法认识到现代化技术的重要性,农村教育资源匮乏,新兴的农业科技得不到有效推广,农业从业人员技能获培程度与农业科技发展速度不匹配,农业生产力提升较为缓慢,严重阻碍农业现代化的进程。