乡村振兴背景下信阳农耕文化博物馆创建可行性研究初探

作者: 蓝黎明 王子良 邹奎 龚凤萍 竹玮 陈龙 刘守尧

摘要 文化振兴是乡村振兴的精神基础,贯穿于乡村振兴的各领域、全过程。建设农耕文化博物馆是赓续中华传统文化、增强文化自信、实现乡村文化振兴的重要途径之一,也是信阳加速绿色崛起,在新时代实现“两个更好”、全面建设社会主义现代化的迫切需要。基于乡村振兴战略背景,科学分析信阳农耕文化的特点和乡村博物馆发展现状,讨论由政府主导建设市级农耕文化博物馆的可行性,对其未来发展提出政策建议。

关键词 农耕文化;博物馆;发展蓝图;信阳市

中图分类号 G269.26 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)21-0254-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.053

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Feasibility Study on the Establishment of Xinyang Agricultural Culture Museum Under the Background of Rural Revitalization

LAN Li-ming,WANG Zi-liang,ZOU Kui et al

(Xinyang Academy of Agricultural Sciences, Xinyang, Henan 464000)

Abstract Cultural revitalization is the spiritual foundation of rural revitalization, which runs through all fields and the whole process of rural revitalization.The construction of agricultural culture museum is one of the important ways to carry on Chinese traditional culture, strengthen cultural self-confidence and realize the revival of rural culture.It is also an urgent need for Xinyang to accelerate its green rise, realize the“Two betters”and comprehensively build socialist modernization in the new era.Based on the background of rural revitalization strategy, this paper makes a scientific analysis of the characteristics of agricultural culture and the development of rural museums in Xinyang, discusses the construction of municipal agricultural culture museums led by the government, and puts forward policy suggestions for their future development.

Key words Agricultural culture;Museum;Development plan;Xinyang

基金项目 信阳市哲学社会科学规划项目(2022SH018);信阳市软科学研究计划项目(20220077)。

作者简介 蓝黎明(1974—),男,河南太康人,副研究员,从事农业经济、乡村振兴研究。

收稿日期 2023-11-09;修回日期 2023-12-20

信阳地处鄂、豫、皖3省交界,是我国南北地理、气候过渡带和豫楚文化融合区,农耕文化历史悠久,特色鲜明。脱贫攻坚战取得全面胜利后,“三农”工作的重心已全面转向乡村振兴。乡村振兴是包括文化振兴在内的全面振兴,近几年的中央一号文件把文化建设和精神文明建设放到了乡村振兴战略的重要位置。2018年中共中央、国务院《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中明确提出要实施农耕文化传承保护工程。国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》中指出,要“切实保护好优秀传统农耕文化遗产,推动优秀农耕文化遗产合理适度利用”。2022年河南省委一号文件《中共河南省委河南省人民政府关于做好二〇二二年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》中也明确指出“要提升农村精神文明建设水平,开展农耕文化宣传教育”。

然而,随着工业化进程的加快与城市化持续的扩张,加上保护意识淡薄,大量过去农村司空见惯的生产工具和生活器物,因不再常用而迅速消逝;许多民间习俗信仰,因生活方式的剧变而逐渐淡化;部分优秀的农耕传统也被荒废遗忘。农耕文化传承出现时代断层,亟待进行合理的保护和开发。创建信阳农耕文化博物馆,留住乡愁情怀、守望乡土家园,成为普遍共识和时代呼声。

1 信阳农耕文化博物馆创建优势

1.1 农耕文化底蕴深厚

信阳处于大别山北麓、淮河上游,早在8 000多年前,境内淮河两岸就出现了相当规模的原始农业,从东到西分布有裴李岗文化、龙山文化和屈家岭文化多处遗址[1]。新石器时代,信阳潢川县张集乡李楼村出土了一件制作精良的、用来研磨稻麦谷物的石磨盘。夏王朝时,信阳境内淮河两岸原始农业、家畜饲养和渔猎活动已初具规模[2]。罗山天湖商代息族墓中也出土了立体玉雕的卧牛和牛头,这说明水牛在当时已经被应用于农业生产中。信阳光山县发掘的春秋早期黄君孟和黄夫人孟姬合葬墓出土的紫色绣绢和绢纺纬重平组织织物是我国纺织史研究中极为珍贵的标本[3]。汉武帝时,开凿鸿隙陂,汉灵帝时修复青陂;东汉末年,曹操在今潢川县境内修建了小弋阳陂。唐朝开始,信阳出产的茶叶不仅成为朝廷的贡品,而且还跨入了名茶行列。北宋时期,淮河流域引进了占城稻,水稻播种面积迅速扩大。明清时期,信阳出现了一些特色的物产和食品,香米、人参、葡萄酒、糖蜜、果品、酥油、茶芽、粳糯、粟米等也陆续成为贡品。这些文物、古迹的发现展现了各时代淮上农耕文化的发展和繁荣。

1.2 特产资源丰富多彩

信阳全市总面积1.89万km2,境内地貌类型多样,特产资源丰富。南部山区盛产竹木、板栗、猕猴桃、茶叶和多种中药材;中部丘陵和北部平原是稻、麦、油料和麻类的主要产地[4]。全市库、塘、堰、坝星罗棋布,可养殖水面超过6.67万hm2,是河南省最大的渔业生产基地。畜禽良种有著名的信阳水牛、淮南猪、淮南麻鸭、固始鹅和固始鸡等。黄心菜、箭杆白、春不老、土黄瓜、金棒槌丝瓜、固始萝卜、固始腊菜、商城黄花菜、潢川州姜是信阳本地特有的蔬菜品种。信阳特产中药材息半夏、商茯苓,疗效显著,堪称同类药材中的精品。信阳是有名的“板栗之乡”、紫云英种子主产区、我国最大的椴木银耳黑木耳产地和红麻四大种植基地之一,还是河南省最大的水稻、茶叶、油菜、油茶生产基地。

1.3 农业经济巩固提升

信阳是国家粮食战略工程核心区、全国生态建设示范区,是河南粮仓和名优土特产集中产区。一是农业大市。全市常年粮食种植面积稳定在80万hm2以上,主要农作物有水稻、小麦、油菜、花生、蔬菜、紫云英等,其中杂交水稻、弱筋小麦是信阳市优势大宗农作物[5]。第一产业比重较高,是典型的农业区。二是河南粮仓。2006年以来,信阳市连续14年超过55亿kg,用不到河南8%的耕地,生产出全省近10%、全国近1%的粮食,为国家粮食安全作出贡献[5] 。

在保证传统农业生产稳定发展的同时,全市以“多彩田园”模式作为产业振兴抓手,推进农业供给侧结构性改革,积极发展特色农业,如茶产业、苗木花卉产业、油茶产业、稻虾共生产业、特色养殖产业、鲜果产业等。其中,信阳毛尖名列“2022年中国茶叶区域公用品牌价值评估”第三位,达75.72亿元。花卉苗木产业参与了北京亚运会场、奥运会场绿化等大型工程。

1.4 农耕习俗鲜明独特

处在鄂、豫、皖3省交界处的信阳,长期受中原文化、楚文化和吴文化影响,形成了兼容性强又具有自身特点的农耕文化。

1.4.1 生产劳动。包括农业耕作的时序节令习俗、农业生产过程习俗、农业娱乐风习等。农历二月,光山县育秧有“清明泡稻种,谷雨下半秧”之说,罗山亦有“三月清明不用忙,二月清明早下秧”之说。插秧须先拔秧,俗称“开秧门”,拔秧的第一天,农民在田头烧纸焚香,敲锣打鼓,祁神灵保佑五谷丰登,然后坐上秧马开始拔秧。收割稻谷讲究“八成收、十成丢”,若谷黄到十成才收,则籽粒易落田间[6]。

1.4.2 岁时节日。信阳的岁日时节习俗具有鲜明的农业文化特色和浓厚的伦理观念与人情味。以过年为例,旧时,是日鸡鸣即起,开门迎神。早晚吃水饺或挂面。饭后亲邻族里相互拜年,正月初一至十五为高峰期,十六以后称拜晚年,二月初二拜年始告结束。拜年次序先长辈,后平辈,先邻里后亲戚。民间有“初一叔伯初二舅,初三初四拜岳父”的习俗[6-7]。

1.4.3 日常生活。以饮食为例,信阳主食类型有2种:淮河以南以米为主,每日早晚为稀饭,中午为干饭;淮河以北面食和米各占一半。信阳人对菜肴甚为讲究,因此外地人称信阳人“会吃”。日常做菜,以炒、焖为主,其次是炖、煮,蒸、煎、炸、爆、拌、卤样样齐全。如今,信阳菜已成为继潮汕菜、毛家菜之后全国较有影响的地方菜肴之一,并迅速成为一个庞大的产业群体[6]。信阳人嗜好饮茶,远超过烟酒,甚至认为可以没有烟酒,也不能断茶[6]。

2 信阳乡村博物馆发展现状

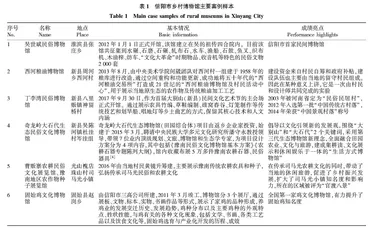

近年来,随着经济城乡经济的迅速发展和新农村建设的深入推进,乡村文化建设日益受到重视,在一部分新型职业农民的带动下,信阳各地乡村博物馆纷纷建立,乡村博物馆迎来了发展的黄金期。表1是整理出的信阳市主要乡村文化博物馆。从表1统计的情况看,乡村博物馆收藏了乡村的物质和非物质文化遗产,凝聚着乡村文化的精华。它强化着乡村人民集体的价值观和对自己家乡的热爱[9],填补了乡村地区没有博物馆的文化空白,保护了传统民俗和地方特色文化,打通了博物馆公共文化服务的“最后一公里”,对于充实和丰富乡村居民的精神和文化生活,涵养乡村地区的文化风气,赋能乡村文化建设与发展都大有帮助,充分说明了乡村博物馆的建设和发展大有可为,前景广阔。

3 信阳乡村博物馆创建存在的问题

3.1 规章制度不够完善

对照国家发布的博物馆法规规范,信阳乡村博物馆在设立、管理和社会服务等方面还有不小的差距,在组织管理上需要进一步建立健全。信阳的乡村博物馆多为村民自建或村委会集资筹建,规模都比较小,管理方式比较随意,缺少设立博物馆需要制定的章程,导致后期经营管理缺位,不利于长期发展。

3.2 办馆特色不够鲜明

信阳各县区虽地理相近,但语言和风俗并不完全相同。信阳各地的乡村博物馆展示的大多是与生产生活相关的民俗物品,基本上都有石碾、石磨、纺车、木犁、耙、锄头、镰刀、木叉、扁担、箩筐、木桶、算盘,甚至黑白电视、收音机、手电筒、暖壶等,展品相似度高,缺乏对本地特色农耕民俗文化的深度挖掘和演绎。

3.3 技术运用不够到位

在硬件建设上很少有展品、环境、装饰、展柜、灯光照明、高科技展示手段的运用,比如,在展品陈列上没有按照工具类别、生产工序进行有序摆放,许多展品没有来源、用途等文字说明,使参观者很难真正理解展品的含义;陈列形式上缺乏观赏性和互动性,给人印象不深;在宣传推介上,缺少抖音、微信、微博等现代网络传播手段,知名度不高。

3.4 对外交流不够深入

在主动争取政府政策支持上力度不够,缺少与政府相关部门、国有博物馆、大中小学校、涉农企业以及社会公众之间多向的交流、互动,没有建立起长期的良性的对外合作机制,难以得到专业性的指导和合理化发展建议。