新乡贤参与农村基层治理的行动逻辑与路径优化研究

作者: 丛丽

摘要 近年来,新乡贤作为建设乡村的重要力量,不断嵌入乡村基层治理场域。尤其是脱贫攻坚顺利完成以来乡村振兴深入推进,乡村更需要一批有文化、有能力、有技术的新人参与乡村建设。通过明晰新乡贤的界别,将新乡贤的群体进一步确定。梳理出新乡贤能够参与乡村建设的可行性和意义,明确新乡贤在基层治理中的重要地位。同时分析新乡贤作为乡村治理的参与者,进入乡村治理场域的行动逻辑和现实困境,有针对性地提出新乡贤参与农村基层治理的优化路径。

关键词 新乡贤;基层自治;公共治理

中图分类号 D422.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)21-0263-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.056

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Action Logic and Path Optimization of New Rural Elites’ Participation in Grassroots Governance in Rural Areas

CONG Li

(Zhejiang Ocean University,Zhoushan,Zhejiang 316000)

Abstract In recent years, as an important force in building rural areas,new rural talents have been continuously embedded in the field of rural grassroots governance. Especially since the successful completion of the poverty alleviation campaign, rural revitalization has been deeply promoted, and rural areas require a group of educated, capable, and skilled new people to participate in rural construction. This article further defines the group of new rural elites sages by clarifying their boundaries. Sort out the feasibility and significance of the participation of new rural elites in rural construction, and clarify the important position of new rural elites in grassroots governance. At the same time, analyze the practical difficulties of new rural elites entering the field of rural governance, and propose targeted path optimization for new rural elites to participate in rural grassroots governance.

Key words New rural elites;Grassroots autonomy;Public governance

作者简介 丛丽(1997—),女,河北唐山人,硕士研究生,研究方向:农村公共管理。

收稿日期 2023-11-27;修回日期 2023-12-21

习近平总书记指出,“新时代改革开放具有许多新的内涵和特点,其中很重要的一点就是制度建设分量更重”。新乡贤是参与乡村治理的重要力量,通过制度优化使新乡贤参与乡村治理之中,是实现中国式现代化的应有之义。新时代背景下,传统乡村逐步向现代乡村转变,乡村治理也面临治理动力不足、治理技术落后、治理力量短缺等问题。新乡贤作为乡村治理的一种参与力量,如何实现和基层政府、村民之间的耦合发展,是值得探索的问题。基于多方利益的共同选择,新乡贤作为一种治理力量进入乡村治理场域。笔者通过理清新乡贤参与乡村治理的行动逻辑,分析新乡贤进入乡村治理场域过程中遇到的困境,剖析了新乡贤的丰富内涵与现实价值,为新乡贤参与乡村治理提供了策略建议,进一步强化新乡贤参与村治功能,走出乡村治理困境。

1 新乡贤的内涵

在我国,乡贤参与乡村公共事务具有深厚的历史渊源和传统[1]。早在战国时期,便有“乡老”一词,其主要是德高望重的人负责司法公正。至汉朝时,又出现了“乡三老”,“乡三老”需年老且德高的村民担任,村民往往对其有依赖性和极大的信任性。明清时期,“缙绅”“乡绅”的出现又延伸了乡贤的内涵,由本地性扩展到异地性,外地做官者、告病归乡者均可以认作“乡绅”。可见,自古以来,乡贤作为一种非正式组织参与到乡村治理之中,对于维护传统礼仪、风俗习惯、村庄稳定等都起到了重要作用。新中国成立后,依照宪法和法律规定,我国实行基层群众自治制度,基层群众自治释放出乡村的活力的同时,也出现了社会参与的无序性,出现基层矛盾。乡贤作为调节这些矛盾的有力群体,在“调节矛盾”“下情上达”等方面起到了重要作用。

新时代,乡贤的内涵随着社会的进步又产生出新的内涵和作用。所谓“新乡贤”中的“新”指具有政治、经济、思想等方面的新优势[2];“乡”是指具有本土性,即土生土长;“贤”即德行、威望等。满足其全部或部分标准的人员,如具有经济优势可以回报家乡的成功的企业家、外出工作后具有新思想新技术的回乡创业人员、在政府任职具有权威性的老党员、模范干部等都可以被认为“新乡贤”[1]。

2 新乡贤参与农村基层治理的可行性

改革开放后,我国逐步突破了城乡二元机制,城乡人口的自然流动使得一部分人从乡村流向城市,加快了城市现代化的进程。进入城市通过机遇和奋斗率先富起来的部分乡村人,使得新乡贤的产生成为可能。市场经济逐渐影响农村,农村发展速度加快,催生了更多对于资本、管理经验等方面的需求,这就产生了对于人才的缺口。某种意义上,新乡贤可以作为这种缺口的补充,既可以补充乡村发展的人才需求,又可以带来相关的资金、技术、管理经验等。

乡村是国家治理的重要场域,提升乡村公共治理能力对于促进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义[3]。新乡贤作为一种参与乡村治理的参与力量,已经越发受到重视,新乡贤参与乡村治理可以提升内治理的权威性,增加传统价值观的影响力。对于乡村公共治理,将新乡贤作为一种参与力量纳入乡村治理体系,可以有效构建乡村共同体建设,形成共商共建的新格局。另一方面,新乡贤也是传承家风家训的重要载体,对于重塑长幼有序、乡风文明具有重要作用。因此,基于感情因素,新乡贤作为一种文化传承的牵引力可以有效建设乡村文明。这就为新乡贤参与乡村治理提供了可能性和必要性。

3 新乡贤参与农村基层治理的行动逻辑与现实困境

3.1 新乡贤参与农村基层治理的行动逻辑——多方利益的共同选择

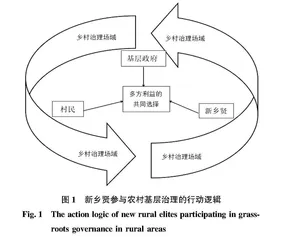

新乡贤作为基层社会事务的参与者、乡村治理的补充者,能进入乡村治理场域是基于多方利益的共同选择。如图1所示,基层政府为防止基层治理的失灵、新乡贤为实现个人价值、村民最大程度维护自身利益,这些因素成为新乡贤进入乡村治理场域的驱动力。基层政府、村民、新乡贤之间的关系架构作用于乡村治理场域之中,为乡村善治注入新鲜力量。

3.1.1 克服基层治理失灵的选择。

在我国,乡镇作为国家行政级别中最小的行政单位,作为国家的“触手”依法对乡镇进行管理。乡镇以下的村庄实行基层自治。乡镇及以上作为国家权力的代表,实行自上而下的“科层制”的管理,乡村治理的主要运行经费和开支还是依附于上级组织,这就导致了基层自治组织陷入“行政化”的僵局。本应充分自治的乡村治理归依于科层制的管理下,导致代表农民立场的自治组织逐渐“悬浮化”。农民和村民自治组织渐行渐远。一方面,干群之间的联系逐渐减少使得干群关系愈发紧张,双方之间联系减少,其真实的想法和诉求被“搁置”,导致的行政失灵。另一方面,村级自治组织在运行过程中,受上级行政部门的管理和监督,基层自治组织在表达诉求的过程中,可能较多考虑的是上级部门行政化的任务而并非农民真实的想法,通过“迎合”上级部门的检查而力求“考核”优秀,这就导致乡村治理过程中缺少农民真正需要的,而更加注重行政化的面子工程。长此以往,基层治理容易出现失灵的局面,基层乡村治理缺少联系村民和村干部之间的“中间人”,新乡贤作为双方之间的补充,有益于防止基层治理的失灵[4]。

3.1.2 新乡贤个人价值的选择。

外出工作后具有新思想新技术的回乡创业人员以及事业有成具有财富积累的成功商人,他们是新时代乡贤的主要代表,因为他们是先进技术和资金的代表,往往最能推动乡村经济的发展。新乡贤回归乡里的内在驱动力无外乎经济和精神两方面。物质方面,随着国家惠农政策的逐渐深化,农村的基础设施、营商环境不断优化且有着丰富低成本的劳动力。对于新乡贤来说,投资乡村、回乡创办企业意味着能用更低的成本获得收益,而且随着国家政策的扶持,具有更加广阔的发展前景。精神方面,新乡贤利用自身的技术优势和经济积累,投资于农村,在获得经济效益的同时参与乡村事务的处理,在此过程中提升自己在乡村的影响力,为日后参与乡村治理打下基础。在给村民带来经济收益的同时,获得村民的称赞,有助于提升他们在村民中的威望,满足他们“衣锦还乡”的需要,获得满足感与自豪感,达到精神方面的追求[5]。

3.1.3 村民维护自身利益的选择。

随着我国乡村政治民主化进程加快和村民文化水平的普遍提高,村民的民主意识也逐渐加强。村民对待个人需求的表达也呈现多元化的特点,现有的农村政治民情诉求机制难以满足村民多样化的需求,迫切需要中间人作为利益诉求表达机制的桥梁,起到上传下达的作用。村民的利益诉求往往是经济上寻求集体强大,政治上寻求参与感和归属感[6]。所谓经济上的集体强大是指在市场经济环境下,村民个体经济往往“势单力薄”,抵御市场风险的能力比较弱,新乡贤的参与往往能为集体经济注入更多的资金、技术,壮大集体经济的发展,将更多的个体纳入集体劳动中去,为村民带来更多的经济收益。所谓政治上的参与感和归属感是指新乡贤作为村民的代理人和发言人,能够通过经济优势寻求到一定的政治话语权,在推动农村公共基础建设、村民矛盾纠纷化解等事务上传输民意,代表民情。新乡贤成为“村委”和“村民”间的桥梁,让村民间接参与到农村公共事务的治理之中,增加村民的政治参与感和村庄的归属感[7]。

52卷21期 丛 丽 新乡贤参与农村基层治理的行动逻辑与路径优化研究

3.2 新乡贤参与农村基层治理的现实困境

3.2.1 权力重叠导致难以有效实现共治。

“新乡贤”作为一种外生性力量,从外部进入乡村治理场域,与乡村原有政权形成合力,以此想要实现乡村事务的共商共治。但是,村委会或者街道办作为乡村的原生力量,对于外部力量分权的行为也会产生抵触。这就使得新乡贤参与乡村治理过程中会受到阻碍,“说了不算”或者“治而不理”的现象出现。新乡贤与原生力量应该是合作参与的关系,但是,村委实际成为基层政府的代理人,具有正式组织的权威。新乡贤组织作为一种非正式组织,是对正式组织的补充,同时也是对正式组织的挑战。在我国现有的政治架构下,农村基层治理场域中,政府公权力的持续核心介入,村委往往拥有绝对的权威[8]。新乡贤作为参与组织往往需要依附于基层政权之下,其行动往往掣肘于乡镇政府、村两委的限制。这样的情况下,新乡贤参与农村基层治理的组织往往可能产生缺位现象。村级事务的处理往往难以得到快速的解决。乡贤组织与村委之间处理问题可能是多方力量博弈的结果,难以达到共治双赢的局面[9]。