耕地保护与乡村旅游融合发展路径探析

作者: 何芷 闫子敬

摘要 以地理国情普查成果为数据源,采用空间叠加法构建专题图,对新疆伊犁地区自然资源、耕地及旅游景点空间分布进行分析。在守住耕地数量、质量的基础上,探讨农业和旅游产业链可持续发展的双赢空间。从伊犁全域布局,通过区域协作和资源整合,从线路设计、民族文化、餐饮服务、民宿建设、农产品创收等方面提供建议,挖掘和延伸景点中转过程中游客的内在要求,获得乡村全域旅游的深度体验,走一条符合自身实际的经济和生态双赢特色路。

关键词 耕地保护;乡村旅游;全域布局;伊犁;可持续

中图分类号 F 304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)23-0129-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.027

Analysis on the Integration Development Path of Farmland Conservation and Rural Tourism—A Case Study of Ili, Xinjiang

HE Zhi, YAN Zi-jing

(Xinjiang Academy of Surveying & Mapping, Urumqi, Xinjiang 830000)

Abstract Using the results of the 2020 national geographic survey of the autonomous region as the data source, the thematic map was constructed by using the spatial superposition method to visually depict and analyze the spatial distribution of natural resources, cultivated land and tourist attractions in Ili region. On the basis of keeping the quantity and quality of cultivated land, the win-win space of sustainable development of agriculture and tourism industry chain is discussed. From the overall layout of Ili, through regional cooperation and resource integration, we provide suggestions from the aspects of route design, national culture, catering service, homestay construction, income generation of agricultural products, etc., excavate and extend the internal requirements of tourists in the transit process of scenic spots, obtain the in-depth experience of rural tourism, and take a road that meets the actual economic and ecological win-win characteristics.

Key words Cultivated land protection;Rural tourism;Global layout;Ili;Sustainable

作者简介 何芷(1991—),女,新疆乌鲁木齐人,工程师,从事干旱区资源遥感研究。*通信作者,工程师,从事干旱区资源遥感研究。

收稿日期 2024-02-02

随着我国乡村振兴战略的深入推进,休闲农业和乡村旅游深度融合、快速壮大,成为一种新型的农业发展模式[1]。其带动着交通运输业、建筑业、房地产等众多行业快速发展,而这些行业的蓬勃发展都需要土地资源作支撑[2]。

然而,近年来陆续出现了旅游项目建设非法占用耕地、破坏基本农田的情况,导致耕地性质变更、数量减少、土地污染、土壤肥力下降等问题[3-5]。丰厚的经济利益背后,“非农化”“非粮化”“弃耕”等掠夺式的采收挑战着18亿亩耕地红线,为粮食安全供给埋下了隐患[6-8]。同时,18亿亩耕地红线仅仅提出了数量概念,并未综合考虑耕地的质量、地理分布等因素[9-10]。而通过“土地整理”“占补平衡”“增减挂钩”等方式补充的耕地,土壤养分、活性严重不足,土壤肥力整体贫瘠,导致耕地品质退化[11-13]。耕地资源总量有限、不能再生,如何均衡乡村改革创新中耕地守护与旅游盈利两者和谐共存的关系,实现经济和生态双赢,这是每个计划旅游开发的乡村地区都要面临的挑战[14]。

在“一带一路”倡议的推动下,新疆伊犁地区旅游优势凸显。这里山峦重叠、林茂水秀、河流交错、绿草如茵、漫山花海、瓜果飘香、四季如画,这秀美如画的原生态风光、鲜明浓郁的民族风情,具有发展旅游业、创建全域旅游示范区的绝对优势[15-16]。笔者从伊犁地区自然资源空间分布进行分析,充分利用当地的优质资源,通过区域协作和资源整合营销,在守住耕地数量,保证耕地质量的基础上,从线路设计、民族文化、餐饮服务、民宿建设、农产品创收等方面进行调整,最大限度地挖掘和延伸农业、旅游产业链的深度与长度,提升旅游影响力和竞争力,增进游客对乡村的体验[12]。抓住时代机遇,打造一个拥有独特民俗文化和观光体验的乡村旅游胜地,推动伊犁地区全域农旅融合有序发展。

1 数据源与技术方法

该研究采用的数据:①自治区地理国情普查成果,主要包括标准分幅正射影像成果、地表覆盖数据,时相主要集中于6—9月;分辨率以0.5 m为主;②高程、水系、耕地、旅游景点、公路交通等各类专题数据,主要方法是利用ArcGIS采用空间叠加方法,构建伊犁地区专题图,进行耕地及旅游景点空间分布可视化的分析和描绘,探讨二者可持续发展的空间。

2 研究区概况

伊犁坐落于新疆最西面、亚欧板块正中央,是丝绸之路上的重镇,与哈萨克斯坦两地边界相连,是我国连接中亚、西亚和欧洲的交通要冲。伊犁地区属于温带大陆性气候,气候温和湿润,年均气温10.4 ℃;年降水量417.6 mm,是新疆最湿润的地区;年日照时数2 898.4 h[15-16]。

2.1 地形地貌

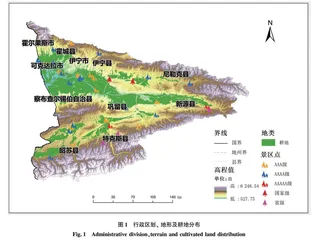

伊犁位于新疆中部天山山脉西侧边缘,从图1上看,伊犁东、南、北三面边界巍峨群山保驾护航,西面地形平坦,构成了一个尖朝东、东窄西宽的喇叭状三角形开口。三角形内,广阔的山间平原、盆地和河谷汇集交融,独具特色,因此被称为伊犁河谷[15],是该地区人们聚居、劳作、休闲的集中区。

高低悬殊、错落有致的地貌促使河谷内山体植被垂直带发育完整,雪山、高山草甸、森林、荒漠草原、典型草原等依照海拔自高至低依次登场,这渐进式分层的景色构成了伊犁河谷独特的立体景观长廊。草原与森林,深绿与浅绿,交织缠绕,一直延伸到山与地的交界处,晶莹剔透,被称为“花斑森林”[17]。天地之间祥和静美,万物醺然安静,繁衍着大量动植物及野生名贵中草药材,也是很多迁徙鸟类的停歇地和繁殖地。

2.2 水系分布

伊犁河谷在42°~46°N,受盛行西风影响,大西洋的水汽送入伊犁河谷后,受山体拦截,水汽聚集,在山前迎风坡形成丰富的降水,而西部的河谷平原区平均降水也高于200 mm。河谷内丰富的降水及冰川融水相遇,所以伊犁河谷是新疆最湿润的地区,因此被称为“塞外江南”[16]。

从图2来看,伊犁河谷内河流密集、分布比较均匀,水系网密集。受地形影响,众多支流从东、南、北部三面山体汇集而下共同构成伊犁地区庞大的水系网络。巩乃斯河、喀什河、特克斯河等汇聚成河谷内最长的跨国河——伊犁河[16]。该河纵横跨越伊犁多个县,水资源相当丰富。

2.3 耕地分布

伊犁现有土地总面积约为5.65万km2,而2021年全州粮食种植面积73.24万hm2,对于284余万常住人口的地区来说,解决基本的粮食问题迫在眉睫。

由图1可知,受自然地理环境影响,该地区耕地和居民区主要选择分布在环境相对较好的中西部的平原、盆地地区。整个河谷谷底的海拔不到1 000 m,山脉阻挡了南边塔克拉玛干沙漠的热浪,也削弱了来自西伯利亚的寒流[17]。河谷内冬春季相对温暖,入冬迟,病虫害少,农作物可栽种时间长;夏季光照时间长,热量累积多,地表大量吸热后升温快,白天有利于农作物生长,夜间突然降温有利于瓜果积累糖分;耕地四面河流密布、水源充足,水质好;地形平缓、土层养分足,泥土肥沃,交通布局都比较方便。伊犁各项优良的地理条件注定了这是一座远在塞外、货真价实的粮仓。伊犁“察布查尔”在锡伯语中,就有“粮仓”之意[16],该县以盛产优质稻米而闻名,这种大米以天山雪水浇灌,米粒大小均匀、颗颗饱满、晶莹透亮,做出来的米饭松散又香软、带有淡淡乳香。

这里漫山遍野的牛羊,骏马成群,物产丰富,鲜果累累,是新疆范围内难得的聚宝盆。牧民们在山间逐水而居,农人们在山下种稻种麦,踏踏实实的烟火气恰似伊犁人民对光阴的钟情。今后发展中一定要协调好农林牧草和非农牧用地的关系,提高土地利用综合水平,坚决守住耕地红线。

2.4 景区布局

从图3可知,该地区景区大多分布在耕地周边及山脚下,空间上分布不均匀,西北部分布较多,部分区县景区数量较少,旅游发展水平存在空间差异,高等级景区资源整体占比较少。

在旅游景区特色方面,东部以山地草原风情为主,以新源那拉提、巩留库尔德宁、尼勒克巴音布鲁克为代表[15];中西部以历史文化和边关风情为主导,以伊宁市为中心,周边有六星街、惠远古城、中哈国际文化旅游区等景点[16];南部以草原风情和多民族传奇发展史相融合的特色旅游区,涉及昭苏和特克斯县,以八卦城、喀拉峻、草原石人、夏塔等著名景点为主[14]。

2.5 交通分布

伊犁地区山脉多呈东西走向分布,与南、北疆其他区域形成了天然的隔挡层,同时山谷内高低起伏的崎岖地形也不利于道路的修建。主要景区及公路交通叠加,从图3可以看出,伊犁河谷内仅有的3条高速公路G30、G218、G3016和各县乡级公路纵横连通,道路网整体比较稀疏,日常出行交通网选择性较单一。大部分景区沿高速、国道等级较高的公路两侧纵深分布,由此可知,交通连通性对景区的规划、开发具有引导作用。近年来,新建的G219国道和横穿天山的独库公路都穿过伊犁河谷,对南北疆的沟通和贸易往来意义重大。伊犁地区内部,公路交通作为当地居民、游客在多个景点之间的主要周转工具,在人们日常生活与旅行活动中独占鳌头、不可或缺,其发展水平直接影响着景区及县城发展的规模,道路的等级对景区发展的作用也举足轻重,未来有很大的布局空间。

综上所述,基于各项优越的自然资源,伊犁河谷流水迂回萦绕,伴随前行的脚步,道路经行之处,到处翠色欲流,从茂盛丛林、芳草连天、野花竞放,散漫的牛羊、奔腾的马群、点缀其中的蒙古包,再到古朴的村庄、麦田稻谷、朴实无华的乡间小路,陶醉于人与自然的梦幻联动,久久回味。数千年来游牧民族与农耕文化的交流、碰撞、融合,共同造就了游牧、天马、丝路、农耕、屯垦、戍边、边境等多元文化与风情共同构成的大美立体画卷[18],在新疆乃至全国都是粮食产量、旅游资源排位靠前的区域之一,是伊犁旅游可持续发展的坚强后盾。