乡村振兴视角下新型职业农民培育路径研究

作者: 王文明

摘要 在乡村振兴战略的背景下,新型职业农民的培育成为推动农业农村现代化的关键。从乡村振兴的视角出发,探讨新型职业农民的培育路径。明确乡村振兴与新型职业农民培育的内在联系,阐述新型职业农民在乡村振兴中的重要作用。分析当前新型职业农民培育存在的主要问题有农民学习热情和参与度不高;培育体系不完善,师资力量匮乏;政策支持不足,缺乏专项资金;社会认可度不高,人才难以留住等。提出创新培育路径为加强宣传,提升社会认可度和职业吸引力;整合资源,完善培育体系;创新培育方式,改进培育内容,注重实操性。通过这些措施的实施,旨在培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍,为乡村振兴和农业现代化提供有力的人才支撑。

关键词 乡村振兴;职业农民;培育路径;对策

中图分类号 G 725 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)23-0277-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.059

Research on the Cultivation Path of New Professional Farmers from the Perspective of Rural Revitalization

WANG Wen-ming

(Taizhou Vocational College of Science and Technology, Taizhou, Zhejiang 318020)

Abstract Under the background of the rural revitalization strategy, the cultivation of new professional farmers has become the key to promote agricultural and rural modernization. This paper explores the cultivation path of new professional farmers from the perspective of rural revitalization. It clarifies the inherent connection between rural revitalization and the cultivation of new professional farmers, and expounds the important role of new professional farmers in rural revitalization. The main problems in the current cultivation of new professional farmers include low learning enthusiasm and participation among farmers; an imperfect cultivation system and a lack of teachers; insufficient policy support and a lack of special funds; low social recognition and difficulty in retaining talent. Innovative cultivation paths are proposed, including strengthening publicity to enhance social recognition and career attractiveness; integrating resources to improve the cultivation system; innovating cultivation methods, improving cultivation content, and focusing on practicality. The implementation of these measures aims to cultivate a new team of professional farmers who are cultured, technically proficient, good at management, and skilled in business operations, providing strong talent support for rural revitalization and agricultural modernization.

Key words Rural revitalization;Professional farmers;Cultivation path;Countermeasures

基金项目 农业农村部重点实验室项目(NYZS2023006);台州市科技局农业科技计划项目(23nya20);2023年度台州市科协学会项目(KT20230167)。

作者简介 王文明(1991—),男,黑龙江哈尔滨人,讲师,博士,从事现代农业技术与农业机器人研究。

收稿日期 2024-01-18

2017年,习近平总书记在党的十九大报告中指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,实施乡村振兴战略。乡村振兴战略是政府为促进农村经济社会发展、提高农民收入、实现农业现代化而提出的重要战略。党的二十大报告中再次提到要全面推进乡村振兴,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,要加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。乡村振兴的关键在于人才的培养,新型职业农民是指那些具备现代农业知识和技能,能够从事专业化、规模化农业生产的农民群体,他们更加注重农业科技的应用、市场信息的把握以及农业产业链的整合,是全面推进乡村振兴的主力军[1-2]。因此整合各方面资源,探索高素质新型职业农民的培育路径对推进乡村振兴战略具有重要意义。

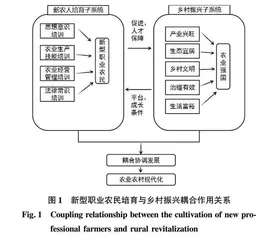

1 新型职业农民培育与乡村振兴之间的耦合关系

1.1 新型职业农民的内涵和特点

新型职业农民是指具备现代农业知识和技能,以农业为职业、具有一定经营规模的农民。他们是现代农业发展的主力军,也是推动乡村振兴的重要力量,其一般掌握现代农业技术、管理知识和市场信息等,能够运用现代科技手段进行农业生产和管理,通过土地流转、股份合作等方式,实现适度规模经营,提高农业生产效益和竞争力[3-4]。其特点主要有:①素质较高,具有较高的文化素质和农业科技素质,掌握如智能农机、现代科学种植、数字化管理等先进农业生产技术,能满足现代化农业规模化生产需求;②社会责任感较强,不仅关注自己的农业生产效益,还注重生态环保、食品安全等社会问题,积极履行社会责任;③市场意识强,收入较高,新型职业农民具备较强的市场意识和信息获取能力,能够根据市场需求调整生产结构和经营策略,实现与市场的有效对接,同时其经营管理能力较强,收入较高,达到甚至超过城镇居民的收入。

1.2 乡村振兴的内涵和目标

乡村振兴旨在推动农业农村现代化,实现乡村经济、社会、文化和生态的全面振兴,其内涵丰富,主要包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴[5]。产业振兴是通过发展现代农业、乡村工业、乡村旅游等产业,提升乡村经济实力和竞争力,增加农民收入;

人才振兴是吸引和培养各类人才投身乡村建设,提高农民素质和能力;

文化振兴即弘扬乡村文化,提升农民文化素养,培育文明乡风;

生态振兴是加强农村环境治理,保护农村生态环境,实现乡村生态宜居;

组织振兴是加强基层党组织建设,提高乡村治理能力和水平。乡村振兴的目标即二十个字“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”[6]。

1.3 两者之间耦合作用关系

耦合是指不同系统之间的互相作用和互相影响,属于物理学范畴的概念。新型职业农民培育与乡村振兴耦合作用关系如图1所示,从乡村振兴的内涵和目标可以看出乡村振兴是推进我国农业现代化的一个子系统,而新型职业农民培育也属于农业农村现代,是另一个子系统;两个子系统互相作用,互相影响[7]。乡村振兴需要推动农业、农村和农民的发展,实现产业融合发展,而新兴职业农民培育可以为农村产业发展提供人才支撑和技术支持,促进农村产业的转型升级和创新发展。同时新兴职业农民培育可以培养更多具有创新精神和创业能力的人才,为农村创新创业提供更多的机会和支持。这些人才可以在乡村旅游、农产品加工、农村电商等领域发挥自己的优势,带动农村经济的发展。总之,乡村振兴与新兴职业农民培育是相互促进、相辅相成的关系,通过加强两者之间的衔接和互动,可以实现互利共赢的目标,共同推进我国农村经济社会的持续健康发展。

2 新型职业农民和传统农民培育的差异

如表1所示,传统农民和新型职业农民的教育培训因素存在较大差异,传统农民受教育程度和文化素质水平均较低,以家庭小规模种植模式为主,借贷水平有限,农业生产投入较少,机械化水平较低,且不了解市场需求和政策变化,收入也较低。而新型职业农民将传统农业生产职业化、公司化,其通过土地流转的形式规模化生产,资金投入较大,选择良种并应用科学化种植方法,机械化程度较高,能获得较大的收益。从培育因素角度来看,传统农民与新型职业农民的差异较大,因此传统的培育方式并不适合新型职业农民,有必要探索现实可行的培育实践路径。

3 新型职业农民培育存在的问题

近年来,随着乡村振兴战略的不断推进,新型职业农民培育工作取得一定的成果,但纵观全国,新型职业农民的培育仍然存在很多问题,具体包括以下几方面:

3.1 农民学习热情和参与度不高

我国农民整体文化素质不高,平均在初中水平,学习热情不高,接受新技术、新装备能力较差,很多农民智能手机都不会用,加之传统小农意识较强,农民种地自给自足,不愿意花费精力在学习进修上,缺乏参与培育的积极性和主动性。同时,一些农民可能受年龄、文化程度等因素的限制,难以适应现代化的培训方式,导致参与度不高。这些因素都使得农民难以向新型职业农民转变[8-9]。

3.2 培育体系不完善,师资力量匮乏

目前,新型职业农民培育体系尚未完全建立,培训内容、培训方式、师资队伍等方面存在不足。存在培训内容单一、缺乏针对性、培训方式不够灵活多样、师资队伍水平参差不齐等诸多问题,制约了培育效果的提升[10]。关于培训内容,很多内容偏向理论部分,

没有与农村实际情况结合,不同地区农村发展水平、农民文化素质等均不相同,尤其一些偏远山区农村,农民受教育程度较差,培训内容过于理论,晦涩难懂,农民难以接受,导致培训效果较差;培训形式也较传统,缺乏创新,大多采用集中上课、课后答疑等线下教学式培训,而农民农忙时基本无时间线下集中参加培训,这种培训方式难以满足农民的培训需求;培育的师资力量也匮乏,目前是科研院所、大专教师等兼职培育新型职业农民,没有专业师资队伍,精力有限及本职工作影响,导致培育效果不佳。

3.3 政策支持不足,缺乏专项资金

尽管国家和地方政府出台了一系列支持新型职业农民培育的政策,但在实际操作中仍存在一些问题,政策支持力度不够、覆盖范围有限、落实不到位等,这些问题使得农民在参与培育过程中难以得到充分的保障和支持。政策的引导和扶持对于新型职业农民的培育至关重要,如果政策支持力度不够、执行不到位等,会导致农民难以获得实质性的帮助。同时,资金是培育工作的重要保障,专项培育资金的缺乏也严重制约了培育工作的深入开展,缺乏资金会导致培训内容单一、培训方式受限、师资队伍不稳定等一系列问题,从而影响培育效果。

3.4 社会认可度不高,人才难以留住

新型职业农民作为一种新型职业,尚未得到社会的广泛认可和接受。一些人对新型职业农民的认知仍停留在传统农民的层面,认为其工作环境仍然是传统农民“日朝黄土、背朝天”,与农村的脏乱差形象结合,对其职业价值和社会地位缺乏充分的认识和尊重。同时农村地区经济落后、基础设施不完善,医疗、文娱、教育等较城市有较大差距,本来就难以留住年轻人,吸引受教育程度高的大学生新农人留在农村从事农业生产更是难上加难,很多培育好的新型职业农民都转行去城市就业,或去农业经营企业就业,导致农村更加缺乏掌握技术、受教育程度高的新农人。