强村公司研究:内涵•壁垒•对策与前景

作者: 王升 应瑶

摘要 以浙江省若干村级集体经济组织下的强村公司典型调查和实地调研为基础,系统分析强村公司科学内涵、存在壁垒、对策建议及其发展前景,形成高质量发展路径,为其助力全面推进乡村振兴,推进农业强国建设,提供参考依据,奠定理论基础。

关键词 强村公司;高质量发展;策略研究;乡村振兴

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)24-0197-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.24.042

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Enterprises of Advanced Village: Connotation, Barriers, Countermeasures and Prospects Based on Zhejiang’s Perspective of High-quality Development

WANG Sheng,YING Yao

(Hangzhou Wanxiang Polytechnic Sanchuang Education and Research Center, Hangzhou, Zhejiang 310023)

Abstract This article is based on typical investigations and field investigations of strong village companies under several village level collective economic organizations in Zhejiang Province. It systematically analyzes the scientific connotation, existing barriers, policy suggestions, and development prospects of strong village companies, forming a high-quality development path, providing reference basis and laying a theoretical foundation for their comprehensive promotion of rural revitalization and the construction of an agricultural power.

Key words Enterprises of Advanced Village;High-quality development;Strategy research;Rural revitalization

农村集体经济发展壮大是全面推进乡村振兴,打破农村“等、要、靠”的被动式发展心态,主动实现“自我造血”功能,奔赴“共同富裕”历史使命的基础保障。党的二十大报告提出,“巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济,发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农业适度规模经营”。显然,“乡村经营”为农村集体经济“自我造血”功能实现作了一个抢眼的注脚。近年来,在苏、浙、鲁等沿海省份兴起的强村公司为“乡村经营”提供路径选择。诸多实践证明,强村公司在盘活闲置资源、拓展致富渠道、吸引人才入乡、参与市场竞争、优化外部资源配置、推动产业融合发展及缩小城乡发展差距等方面均有优异表现,其发展趋势可谓“如日方升”。

然而,作为一种农村集体经济的新型经营主体,强村公司依然处于“含苞待放”,仍需盼来一场“大雨”,使其如“雨后春笋”般茁壮成长。马克思主义哲学观指出,新事物须经历由小到大、由大到强的渐变过程,在渐变中发展,在发展中蜕变,在蜕变中实现高质量发展。亦然,强村公司亟待追求高质量发展。高质量发展不但可以完善农村集体经济向公司化改革发展,使其步入高等级市场化运营的轨道,而且可利用公司化改革机制溢出的社会化效应,吸引优质人才与资本流向农村、制定优良政策与措施倾斜农村,进一步活跃农村集体经济、扩大产业化外延,逐步形成“共同富裕”的“燎原之势”,并向全国推广复制。

那么,全面推进乡村振兴的时代背景下,强村公司要想实现高质量发展,必须做到以下几点:首先,认识强村公司的理论内涵,宏观把握其科学发展规律;其次,厘清强村公司的发展壁垒,引导其步入健康成长轨道;再次,理顺强村公司的发展路径,构建其突破壁垒的策略体系,从而形成良性发展轨迹。笔者旨在以强村公司典型调查和跟踪数据为基础,明晰内涵、分析壁垒、提出对策、展望前景,进而为农村经营、政府决策,提供理论参考。

1 文献综述与内涵释义

1.1 文献综述

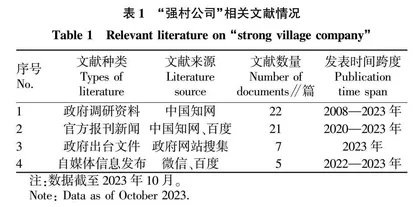

迄今为止,国内关于“强村公司”的研究资料与文献数据相当有限。对其研究,除了实地调研数据之外,主要文献数据大致来源于4类:一是来自政府部门的调研资料,如杜正顺等[1]就湖州市长兴县强村公司管理模式进行深入思考;二是来自报刊新闻资料,如李庆海等[2]分别就浙江省强村公司发展现状、杭州市临安区强村公司经营现状等进行相关报道[3];三是来自政府出台的相关文件,如《关于促进强村公司健康发展的指导意见(试行)》(浙农政发〔2023〕1号)等;四是互联网信息发布,如许国闯[4]随党政代表团赴江苏、浙江考察强村公司发展经验的交流体会。对上述4类文献进行梳理归纳,发现其关注点主要聚焦于4个方面:一方面是强村公司经营状况的田野调查,以新闻报道为主,深入一线采访采集如营收额、利润额、收入额及就业量等数据,直观反映强村公司发展业绩和农民评价;另一方面是强村公司管理模式的实践探讨,以官方数据公布居多,立足本区域(一般以地区市、县域为单位)所辖强村公司进行整体盘查与现象解析,并给予相应的对策建议;又一方面是强村公司存在问题的客观分析,以专家视角见长,对其一般问题,如体制机制等因素进行优缺分析;再一方面是以第三方视角对强村公司运行经验加以归纳总结,以调查手记为多,重在典型案例借鉴和经验汲取,但其代表性和创新性均不足。

对文献进一步梳理可知,当下学界对“强村公司”研究还处于起步阶段(表1),文献呈现“观点雷同,角度单一,策略欠缺”,可一窥强村公司实践中的诸多问题。第一,观点雷同。强村公司研究观点以政府调研结论居多,理论涉入鲜有,创新性和学术性相对匮乏,尤其对内涵、策略、组织机理的研究有待加强。如吴玉平[5]归纳丽水市强村公司存在“认识浅、人才少、经营弱、承接差、激励乏”等问题;杜正顺等[1]提出长兴县强村公司存在“模式单一、能力欠缺、激励不活、业务不强、监管弱化”等现象;陈扬波等[6]得出缙云县强村公司存在“能动性差、情绪不高、运作单一、项目缺乏、持续性差”等类似结论。诸多观点将各地强村公司经营实践归结成形而上学的“宿命论”。第二,角度单一。强村公司研究视角单一,停滞于“就事论事”,说明其实践幅度依然较小,探索面不广,尤其忽略产业、政策和战略等相关论述。如周爱飞等[7]把研究视角集中于强村公司主体构成要素上,强调其“是什么”“谁来干”“干什么”“怎么干” ;徐德姬[8]进一步将构建要素的内涵进行具化,即“资源整合、模式孵化、渠道拓展、项目联建”;吴玉平等[9]对某一项构建要素,如“经营模式”进行了模式分析、类型梳理,没有跳出“视角单一”的藩篱。然而,诸多实践发现,关联要素与主体构成要素同等重要,对强村公司发展起到关键作用。第三,策略欠缺。纵观上述文献可知,迄今强村公司发展策略的研究依然停留在政府扶持优惠政策的研究,即政策杠杆的扶持、倾斜和引导,如杜正顺等[1]提出加强公办性质单位和财政拨款单位的服务购买能力,优先让强村公司承接,即政策扶持;陈扬波等[6]提出以加强村级“飞地”项目承揽的方式提升强村公司发展效率,即政策倾斜;吴玉平[5]提出鼓励强村公司承接农村基础设施建设等社会化服务为主要发展业务,即政策引导。当然,也有专家提出“政府+市场”双轨发展模式,即以政府项目为主,并吸引民营资本为辅的发展策略。然而,在实践中,面临市场乏力,该模式落地难度大,仍以政府拨款项目承接为普遍。换言之,如今的强村公司发展主要依托政府财政拨款或转移支付实现增收,缺乏市场运营策略的供给。

1.2 内涵释义

关于“强村公司”的概念与内涵,学术界存在“公司说”“经营制度说”“特色品牌说”及“村企统称说”等定义,目前尚未形成统一定论(表2)。一是“公司说”,如浙江省农业农村厅联合多家部门印发的《关于促进强村公司健康发展的指导意见(试行)》指出“强村公司是指依照公司法有关规定,依法向登记机关申请设立登记,以助推村级集体经济发展壮大和农民增收为目的,由农村集体经济组织通过投资、参股组建公司实体或入股县、乡级联合发展平台等,以项目联建等形式统筹辖区内农村集体资产资源,实行公司化运营兼顾社会效益的企业”。二是“经营制度说”,如党的二十大报告提出“要巩固和完善农村基本经营制度,发展新型农村集体经济”,浙江省在“千万工程”实践中,通过组织机制创新建立强村公司,激活村级集体的资金、资产和资源,为村集体经济增收和共同富裕提供了重要支撑,因此也被认为是一种农村基本经营制度。三是“特色品牌说”,如《杭州日报》在报道中提出“强村公司是依照《公司法》有关规定,由村集体经济组织独资、多村联合投资等形式打造的市场化运营特色品牌”。四是“村企统称说”,如湖北省仙桃市通海口镇党委书记许国闯提出“强村公司不是指某一家企业,而是指各镇、村等为促进集体经济发展,增加自身‘造血’功能,按照产权清晰、收益归村原则,组建的现代企业的统称” [4]。

综上所述,“强村公司”的科学内涵与主要特征可理解为以下几个方面:第一,设立初衷。强村公司必须围绕农村集体经济的发展与壮大这一初衷而设立,这是由其集体经济属性决定的,区别于改革开放初期的“乡镇企业”,后者嬗变为民营企业,为私有制经济范畴。第二,设立依据。强村公司必须依照《公司法》相关规定,依法申请登记设立,区别于农村经济合作社、股份经济合作社及专业合作社等农村经济合作社。第三,运营方式。强村公司的运营方式,其内部运行必须依托公司化运营,外部运行必须依托市场化运营,是公司化和市场化属性兼备的现代企业主体。第四,产权收益。强村公司的产权必须清晰,有其独立归属,且其收益归村集体所有,即遵循“产权清晰、收益归村”的基本原则。第五,经营内涵。强村公司的经营要旨必须以打造农村特色品牌为核心内涵,包括文旅、餐饮、农副产品及电商等各类品牌。因此,综合上述特征描述,可归纳较为准确的“强村公司”定义,即农村为发展壮大集体经济,依照《公司法》,遵照“产权清晰、收益归村”的基本原则,由村集体经济组织独资或多村联合投资等方式设立,旨在激活村集体资金、资产和资源,打造特色品牌,实行公司化和市场化运营的现代经营制度、企业组织与经济成分的概称。

2 强村公司发展的壁垒分析

强村公司是否实现高质量发展,是衡量农村产业增值与否、农业发展增效与否、农民收益增加与否的一个重要标尺。因此,高质量发展成为现阶段强村公司所要面临的艰巨挑战。面临挑战,首先应对强村公司高质量发展的壁垒进行厘清。借此,有必要通过杭州百余个村的实地调研,对强村公司高质量发展的壁垒及成因作一番系统分析。

2.1 人才匮乏

人才驱动是创新驱动的本质,强村公司作为农村基本经营制度的创新机制,更需要人才支撑。截至2022年,浙江省有依法设立的强村公司1 347家、入股行政村8 803个,占全省行政村的36.6%[10]。然而,抽样调查发现,约93.4%的强村公司表示存在严重的人才匮乏问题,构成阻碍其高质量发展的“第一壁垒”。一是农村常住人口量下降。党的二十大报告提出,推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。截至2022年,我国常住人口城镇化率超过65%,全国1.4亿农业转移人口落户城镇,户籍人口城镇化率达到47.7%,浙江省城镇化率达72.7%。到2021年,我国乡村常住人口下降到4.98亿,占全国总人口的35.3%。随着我国总人口即将到达峰值,以及我国城镇化进程持续推进,未来我国乡村常住人口可能持续下降,到2025年下降到4.5亿,到2035年下降到3.3亿,到2050年下降到2.45亿。农村常住人口流失导致农村人才“蓄水池”趋向空虚。二是农村薪资与前景不乐观。据统计,浙江省2022年城镇居民人均可支配收入7.13万元,而农村居民人均可支配收入3.26万元,农村就业薪资水平仍存较大提升空间。此外,截至2021年,浙江省乡村人才队伍总量达200万人,其中累计培育“农创客”2.1万人,仅占全省农村居住人口的0.16%,农村就业人口占比严重过低。三是人才培育与需求不匹配。据不完全统计,全省农林类高校仅6所,涉农专业总数仅30余个,毕业生不足3.2万人/年,距离“2025年全省培育高素质农民10万人、农村实用人才140万人以上”的目标仍有显著落差,表明“农村新型职业人才”培育环境亟待优化。