新型城镇化对农业碳排放的空间效应研究

作者: 喻芳玲 鲍宏礼 吴学兵

摘要 探讨新型城镇化对农业碳排放的影响机理,引导农业绿色可持续发展,对实现“碳达峰”和“碳中和”有十分重要的现实意义。运用熵值法、空间杜宾模型,以我国2005—2021年31个省(市、区)的面板数据为基础研究新型城镇化水平对农业碳排放的空间影响效应。结果表明:新型城镇化对区域内的农业碳排放具有明显的“减碳效应”;新型城镇化对邻近区域农业碳排放也具有明显的负向空间溢出效应,且间接效应大于直接效应;地区间差异明显,新型城镇化对我国农业碳排放的影响程度西部>东部>中部。据此,提出以下建议:重视空间效应,实施差异化的农业碳减排政策;构建新型城镇化和农业碳减排协调发展的政策体系;加快推动农业规模化经营和农业技术进步。

关键词 新型城镇化;农业碳排放强度;空间溢出效应;空间杜宾模型

中图分类号 F 327 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)24-0203-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.24.043

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Spatial Effects of New Urbanization on Agricultural Carbon Emissions

YU Fang-ling1, BAO Hong-li2, WU Xue-bing1

(1.School of Economics and Management, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434023;2.School of Business, Huanggang Normal University, Huanggang, Hubei 438000)

Abstract Exploring the impact mechanism of new urbanization on agricultural carbon emissions, guiding green and sustainable development of agriculture, is of great practical significance for achieving “carbon peak” and “carbon neutrality”. This article uses entropy method and spatial Durbin model to study the spatial impact of new urbanization level on agricultural carbon emissions based on panel data from 31 provinces (cities, districts) in China from 2005 to 2021. The results showed that: new urbanization has a significant “carbon reduction effect” on agricultural carbon emissions in the region;new urbanization also has a significant negative spatial spillover effect on agricultural carbon emissions in neighboring areas, and the indirect effect is greater than the direct effect;there are significant regional differences, and the impact of new urbanization on agricultural carbon emissions in China is greater in the western region than in the eastern region than in the central region.Accordingly, the following suggestions were put forward: pay attention to spatial effects and implement differentiated agricultural carbon reduction policies;build a policy system for the coordinated development of new urbanization and agricultural carbon reduction;accelerate the promotion of large-scale agricultural management and technological progress in agriculture.

Key words New urbanization;Agricultural carbon emission intensity;Spatial spillover effects;Spatial Durbin model

“碳达峰”和“碳中和”是世界各国共同追求的目标。面对全球气候变暖的挑战,世界各国高度重视,中国也将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和[1]。中国农业生产带来16%~17%的二氧化碳排放量[2],成为不可忽视的碳排放来源。“十四五”规划提出要牢固树立农业绿色低碳发展理念;十八大以来习近平总书记强调,要坚持新型城镇化和农业现代化协调发展,落实人与自然和谐共生的要求,实现生态环境改善由质到量的转变。随着我国新型城镇化进程的推进,其对农业生产和生态环境带来的影响越来越受到关注。深入研究新型城镇化对农业碳排放的影响,对于统筹推进生态文明建设,加快农业农村现代化进程,实现可持续发展意义重大。

新型城镇化对碳排放的影响是学术界的研究热点,但尚未达成共识。关于新型城镇化对碳排放的影响。王兆峰等[3]认为除消费示范效应外,新型城镇化通过产业结构转型升级、投资效应,帮助旅游业降低碳排放;邵帅等[4]、王玉娟等[5]认为新型城镇化通过“规模效应”和“同群效应”助力碳减排;韩峰等[6]表示,新型城镇化推动生产性服务业的聚集,提升制造业的服务化程度,优化能源的使用结构,从而节省资源、提高效率,降低碳排放量;但戴小文等[7]认为随着人口城镇化和经济城镇化进程的加快,短时间内大量农机及其他生产资料的投入,导致农业碳排放增加。

而忽视空间效应展开的估计通常会出现偏差或非有效[8]。李硕硕等[9]认为“新型城镇化”对区域碳排放的影响具有明显的空间外溢效应,区域内新型城镇化水平的提高导致周边区域碳排放水平的下降。王凯等[10]认为新型城镇化对旅游业碳排放效率有正向溢出效应;同时,旅游业的碳排放效率具有较强的正空间外溢效应,提升省内旅游产业的碳排放效率,也显著提升周边省市的旅游碳排放效率。颜光耀等[11]、李波等[12]则认为城镇化具有负向空间溢出效应,随着城镇化的不断推进,乡村人口向城市迁移,推动行业发展,提高居民收入,进而提高对农产品的需求,随着消费需求的增长,农业的碳排放随之上升,不仅对本地产生影响,给周围的区域也带来负面的空间外溢。

已有文献成果为该研究奠定了坚实基础,但仍有拓展空间:传统研究仅从土地、人口等传统视角进行剖析,对新型城镇化指标体系测度并不全面,对在经济、社会等方面以“质”为核心的新型城镇化发展本质关注不足;传统研究极少从空间视角出发进行探究,探究过程忽略农业碳排放的异质性,忽略了其内部机制,很难对农业碳排放进行有效引导[13]。因此,笔者从6个方面构建新型城镇化评价指标体系,基于中国31个省(区、市)2005—2021年的省级面板数据,探讨新型城镇化对农业碳排放的空间效应。该研究旨在研究新型城镇化发展背景下,如何推进农业农村低碳减排,助力“双碳”目标的实现。

1 机理分析与研究假设

新型城镇化从人口、经济、社会、生态、空间和城乡一体化6个方面影响农业碳排放强度:第一,人口城镇化导致农村劳动力向城市转移,促使农用物资有序整合,优化农业资源配置,使农业趋向集约化、规模化经营,减少农用物资投入比例,提升农业机械工作效率,以此降低农业碳排放强度。第二,经济城镇化为农业农村的发展提供资本支持,使用绿色低碳的农业技术和先进的农业装备,减少农药、化肥的投入,提高农业的生产效率和单位产值,从而有效减少农业碳排放[14]。第三,随着社会城镇化进程的推进,整个社会对于绿色、低碳型农产品的需求量越来越大,同时也推动了农户农业管理方式的不断改进,从而减少农业碳排放[15]。第四,生态城镇化与空间城镇化通过示范作用机理来增强居民的环境治理与气候治理的意识与行为,在农业生产的同时,农户们通过节约资源,保护环境,降低区域内的农业碳排放量[16-17]。最后,在城乡一体化进程中,城乡基础设施互联互通、基本公共服务体系一体化,为了保护城镇环境,政府将采取一系列环境规制手段,随着新城镇化进程的深入,农村向绿色低碳方向发展的趋势越来越明显。综上,提出假设H1和H2。

H1:新型城镇化发展对农业碳排放强度具有抑制作用。

H2:新型城镇化发展对农业碳排放存在空间溢出效应。

2 模型设定、变量选择与数据来源

2.1 模型设定

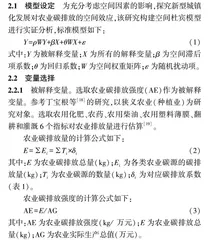

为充分考虑空间因素的影响,探究新型城镇化发展对农业碳排放的空间效应,该研究构建空间杜宾模型进行实证分析,标准模型如下:

Y=ρWY+βX+θWX+ε(1)

式中:Y为被解释变量;X为所有的解释变量;β为空间滞后项系数;θ为回归系数;W为空间权重矩阵;ε为随机扰动项。

2.2 变量选择

2.2.1 被解释变量。

选取农业碳排放强度(AE)作为被解释变量。参考丁宝根等[18]的研究,以狭义农业(种植业)为研究对象。选取农用化肥、农药、农用柴油、农用塑料薄膜、翻耕和灌溉6个指标对农业排放量进行估算[19]。

农业碳排放量的计算公式如下:

E=Ei=Ti×δi(2)

其中:E为农业碳排放总量(kg);Ei为各类农业碳源的碳排放量(kg);Ti为农业碳源的数量(kg);δi为对应碳排放系数(表1)。

农业碳排放强度的计算公式如下:

AE=E/AG(3)

其中:AE为农业碳排放强度(kg/ 万元);E为农业碳排放总量(kg);AG为农业实际生产总值(万元)。

2.2.2 核心解释变量。

新型城镇化(URB)是该研究的核心解释变量。新型城镇化是一个复杂的体系,受到诸多因素的影响。该研究在前期研究基础上[20],从人口、经济、社会、生态、空间和城乡一体化6个方面,建立一套全面的评估指标体系(表2),通过客观赋权的熵值法来衡量新型城镇化水平,避免主观误差,对一些省份的缺失数据进行了插值处理。