基于文献计量的秸秆生物炭研究进展

作者: 曹丽花 连玉珍 刘合满

摘要 生物炭化利用是秸秆资源化利用的一个新方向,为阐明我国学者在秸秆生物炭方面开展的研究及发展趋势,在中国知网论文数据库,以“秸秆生物炭”为主题词进行文献检索,并对相关文献进行计量分析,揭示主要研究主题和研究机构。在文献分析的基础上,系统阐述裂解温度、时间对秸秆生物炭主要性质的影响,以及秸秆生物炭的施用对土壤主要理化性质及碳、氮物质循环的影响。结合主要研究进展,提出秸秆生物炭化肥替代定量评价、生物炭与土壤结合的微观特征与机制是未来研究的重要方向,以期为秸秆生物炭的科学高效利用提供参考依据。

关键词 秸秆生物炭;土壤有机碳;土壤理化性质;土壤碳氮循环

中图分类号 S058 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)04-0225-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.04.054

Research Progress of Straw Biochar Based on Bibliometrics

CAO Li-hua1, LIAN Yu-zhen2, LIU He-man1

(1. Xinyang Agriculture and Forestry University, Xinyang, Henan 464000;2. Zhoukou Agriculture and Rural Bureau, Zhoukou, Henan 466099)

Abstract Biochar utilization is a new direction of straw resource utilization. In order to clarify the research and development trend of straw biochar, straw biochar was used as the main topic for literature search in China National Knowledge Network paper database, so as to reveal the main research topics and research institutions. On the basis of literature analysis, effects of pyrolysis temperature and time on the main properties of straw biochar were systematically described, as well as the effects of straw biochar application on main physicochemical properties and carbon and nitrogen cycling in soil. Combining with the major research advances, it was suggested that quantitative evaluation of microcosmic characteristics and mechanism of biochar and soil binding was an important direction for future research, aiming at providing references for the scientific and efficient utilization of straw biochar.

Key words Straw biochar;Soil organic carbon;Soil physical and chemical properties;Soil carbon and nitrogen cycle

秸秆是农业生产中的最大收获物[1],其富含有机碳、氮、磷、钾等物质,被认为是一种来自土壤并可归还于土壤、实现农业循环的重要物质和养分资源。中国是秸秆资源大国,每年有超过10亿t的农作物秸秆产生[2],据估算,2017年我国秸秆养分总含量分别为758.55万t(N)、238.84万t(P2O5)和1 316.36万t(K2O),如果全量还田,则可分别替代当年约34.15% 的氮肥、29.59%的磷肥和212.40%的钾肥,具有巨大的化肥替代潜力[3]。此外秸秆还田能显著提高土壤微生物量、碳、氮、磷含量和酶活性[4],如果这些养分资源能通过科学合理的途径归还于土壤,则成为降低环境风险和资源浪费、实现农业物质循环的重要途径,得到政府和广大学者的重视。2008年开始,农业部印发了《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》《全国农作物秸秆资源调查与评价工作方案》《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》《秸秆农用十大模式》等一系列文件,充分体现了秸秆资源综合利用的重要性。

粉碎还田是秸秆资源综合利用的一项重要措施,可以直接实现秸秆物质向土壤中的归还。然而,随着农业的集约化发展,农作物秸秆产量增加,直接还田秸秆的低分解速率和病虫害残留等问题成为限制秸秆直接还田实践的一个重要因素,并可能使秸秆从一项资产变为一种负债。因此,秸秆以何种方式还田,还田后的科学管理与物质贡献评价成为秸秆农业化利用过程中的一个关键问题。

秸秆炭化利用是秸秆资源综合利用的一种新手段,被纳入秸秆农用十大模式,得到政府和学者的高度重视,并在不同制取条件下生物炭的性质[4]、生物炭在提高土壤有机碳含量改良土壤性质[5-6]、治理土壤重金属污染[7]等方面进行了系统研究和探讨,为生物炭的科学高效施用提供理论和实践基础。为阐明我国关于秸秆生物炭利用方面的研究动态和主要进展,笔者以中国知网数据库为基础检索相关论文,并对发表论文数量、研究主题、发表单位等进行综合分析,旨在探索秸秆生物炭研究未来的发展方向并为相关研究的合作提供指导。

1 研究方法

以“秸秆生物炭”为主题词,在中国知网(www.cnki.net)上进行文献检索,共得到已发表论文1 058篇,其中学术期刊论文908篇,学位论文125篇。

2 结果与分析

2.1 秸秆生物炭的文献计量特征

2.1.1 秸秆生物炭研究的时间特征。

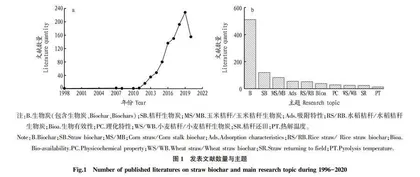

1998—2011年为生物炭研究的一个探索阶段,发文量较少,之后开始快速增加,由2011年的2篇增加到2019年的228篇(图1)。这说明随着国家对秸秆资源战略要求的提升,学者快速将秸秆生物炭作为研究的焦点。

2.1.2 主要研究主题。

研究主题排名前10位的文献数量分布如图1所示,以生物炭为主题文献数量最多,为511篇,其次是秸秆生物炭,为120篇。对于不同种类农作物秸秆而言,玉米、水稻和小麦3类作物秸秆生物炭研究位列前3,同

时也是中国农作物秸秆资源总量最多的三大粮食作物,2017年分别为37.2亿、19.1亿和14.7亿t[8],故这些秸秆资源的利用将是实现循环农业物质管理的一个核心。生物炭施用对土壤重金属生物活性的影响是研究的一个核心问题,旨在通过生物炭的合理施用,实现对土壤重金属的吸附和钝化,降低其生活有效性和农产品质量安全风险。关于理化特性主题的研究主要集中在不同加工条件下生物炭的理化性质和生物炭施用对土壤主要理化性质的影响方面以及针对不同秸秆材料制取生物炭性质的讨论[9]。例如,水稻秸秆在100~300 ℃条件下热解所得生物炭呈弱酸性,而在400 ℃以上呈碱性,同时碳基团、阳离子交换量、比表面积等亦不同[10]。

2.1.3 发表期刊。由表1可知,发表期刊以Bioresource Technology、农业环境科学学报和Environmental Science and Pollution Research发文最多,分别占期刊发文量的4.07%、3.19%和2.97%。其中,中文期刊农业环境科学学报2012年南开大学李力《玉米秸秆生物炭对Cd(Ⅱ)的吸附机理研究》被引频次最高,为290次,其次为吉林大学的徐楠楠2014年发表的《玉米秸秆生物炭对Cd2+的吸附特性及影响因素》,被引频次为134次,在秸秆生物炭对重金属吸附与土壤重金属治理方面具有重要的影响。发表在环境科学上被引频次最高的论文为中国地质大学柯跃进2013年发表的《水稻秸秆生物炭对耕地土壤有机碳及其CO2释放的影响》,被引119次,主要从不同裂解温度、不同施用浓度生物炭对土壤有机碳和CO2排放量影响角度进行研究。其次为南京大学黄华2014年发表的《不同烧制温度下玉米秸秆生物炭的性质及对萘的吸附性能》,不同温度(300、500和700 ℃)条件下烧制玉米秸秆生物炭,研究其主要碳性质变化特征及对萘的吸附特征。农业工程学报发文中,2013年安徽科技学院李飞跃等[11]发表的“中国粮食作物秸秆焚烧排碳量及转化生物炭固碳量的估算”被引频次181次,主要估算了中国主要粮食作物秸秆产量及因焚烧产生的碳排放量,并指出中国农作物秸秆全部转化为生物炭后,可实现年均0.96×108 t的固碳量。

2.1.4 研究机构。

从研究机构看,沈阳农业大学关于秸秆生物炭方面发表的论文最多,为40篇,其次为东北农业大学、南京农业大学和华中农业大学等(图2)。在沈阳农业大学,以陈温福院士领衔组建的生物炭工程研究中心为代表,开展了秸秆生物炭化生产工艺、性质及改良土壤、钝化重金属等方面的研究。在发表的中文论文中,战秀梅发表在植物营养与肥料学报上的《生物炭及炭基肥改良棕壤理化性状及提高花生产量的作用》具有最高的引用率,被引频次92。从论文被引频次看,2012年南开大学李力发表在农业环境科学学报上的《玉米秸秆生物炭对Cd(Ⅱ)的吸附机理研究》,被引频次最高,为292次;其次为华侨大学安增莉2011年在环境化学上发表的《水稻秸秆生物炭对Pb(Ⅱ)的吸附特性》,被引频次为261次;华中农业大学付庆灵团队2016年发表在环境科学学报上的《水稻秸秆生物炭对镉、铅复合污染土壤中重金属形态转化的短期影响》,为该机构在秸秆生物炭论文中被引频次最高,为120次;2015年,南京农业大学潘根兴课题组发表在农业环境科学学报上的《不同作物秸秆生物炭对溶液中Pb2+、Cd2+的吸附》被引频次达到130次,成为该期刊发表的秸秆生物炭领域最高被引论文。从这些高被引论文主要研究内容来看,关于秸秆生物炭方面的研究主要集中在重金属吸附及钝化、降低重金属危害方面。

从被引频次看,被引最高的前10篇论文中,有5篇的研究内容为秸秆生物炭对重金属Cd、Pb形态、吸附方面的研究,即在土壤重金属污染治理方面得到重视,且具有良好的利用前景。

2.2 主要研究结果

2.2.1 制取工艺对秸秆生物炭性质的影响。

秸秆生物炭的制取工艺主要表现在裂解温度和时间2个方面,在不同裂解温度和时间条件下,秸秆物质转化和释放特征不同,最终形成了有机碳含量、炭结构、酸碱性等不同的生物炭,并最终影响施用后对土壤的改良效果。一般地,随着热裂解温度的升高,生物炭炭化程度越高,所得炭稳定性越强,生物炭pH亦呈增加趋势[12]。在500和700 ℃温度条件下制取生物炭pH分别为9.09和11.30,且在700 ℃条件下生物炭比表面积是500 ℃时的3.92倍,但低温裂解生物炭对土壤总有机碳具有更高的贡献[13]。不同类型秸秆所制取生物炭的pH及成分含量亦不同,从而对土壤的改良效果存在差异。辣椒秸秆500 ℃下裂解4 h[14],玉米、水稻、油菜秸秆500 ℃下裂解6 h所得生物炭pH分别为10.04、8.23、9.59和9.55[15]。表2为不同秸秆生物炭主要性质比较。

相同秸秆材料在不同制取温度下,一般生物炭碳元素含量随裂解温度升高而升高,玉米秸秆制取生物炭材料碳含量由300 ℃时的66.79%上升到700 ℃时的76.30%,这可能与高温条件下生物炭产率下降有关[20]。但有研究表明,在高温条件下(>600 ℃)小麦秸秆生物炭有较低的有机碳含量,而在200~400 ℃条件下碳化则有机碳含量高[21]。