浙江钦寸水库水源涵养林植被特征与优化策略

作者: 钱阳昕 王小德 张靖莹 杨中雪 何云核

摘要 调查水源涵养林特征,分析水源涵养林存在的问题,探寻提升水源涵养林质量的策略。通过资料收集、踏查、实测的方法,调查统计浙江钦寸水库水源涵养林的植物资源和植被类型。结果表明:钦寸水库水源涵养林共有维管植物166科578属1 003种,包含针叶林、阔叶林、竹林、灌丛、草甸5个植被型组,整体呈现出“山-水-林”模式水源涵养林的景观风貌。浙江钦寸水库水源涵养林存在植被类型占比不合理、森林景观利用率低等问题,并提出了定向抚育更新森林植被、依托自然属性协调景观建设等优化策略。

关键词 水源涵养林;森林特征;优化策略;钦寸水库;浙江

中图分类号 S718.5 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)09-0108-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.09.027

Abstract This research investigates the characteristics of forest for water conservation, analyzes the problems in the construction of forest for water conservation, and explores strategies to improve the quality of forest for water conservation. The plant resources and vegetation types of forest for water conservation in Qincun Reservoir are investigated by collecting data, exploring and measuring. 1 003 species of vascular plants belonging to 578 genera and 166 families were recorded in the forest area around Qincun reservoir. This area has 5 formation groups: coniferous forest, broadleaved forest, bamboo forest, shrub and meadow, formed a “mountainsriversforests” model with subtropical evergreen broadleaved forest as the main vegetation type. This research finds the problems of the proportion of vegetation types and low utilization of forest landscape will offer optimization strategies such as nurturing and renewing forest vegetation and coordinating landscape construction based on natural properties.

Key words Water conservation forest;Forest characteristics;Optimization strategy;Qincun reservoir;Zhejiang

作者简介 钱阳昕(1997—), 男, 安徽淮南人,硕士研究生,研究方向:风景园林规划设计、风景园林植物应用。

随着城市化进程的加快,大众对饮用水质量的要求不断提高,饮用水水库建设与改造工程逐步推进,水源涵养林的作用也越来越受到社会的广泛关注。确保饮用水库水质的达标与水量的长期稳定,水源涵养林的数量与质量是关键性的因素[1],加上随着人居文明的发展及对环境质量需求的提高,水源涵养林的观赏和游憩价值也受到前所未有的重视。提升水源涵养林的质量和水平,可以不断优化水库的水质[2],并为大众的休闲活动提供重要场所,在生态文明建设中具有极其重要的意义。水源涵养林多位于水系发达的低山丘陵地区,在山水环抱的地貌中形成了独具地方特色的森林景观,它具有涵养水源、保护水源质量功能,同时具有调节气候、森林保健和休闲游憩的作用[3-4]。浙江钦寸水库水源涵养林拥有适宜的地形条件和良好的植被资源,这些为水库的水源和质量提供了基础保障,但目前对水源涵养林植被资源和特征的研究较少,有关于浙江省水库水源涵养林的植物资源与植被特征研究鲜见报道。笔者以此为切入点,对浙江钦寸水库水源涵养林进行调查,探讨其中存在的诸多问题并提出优化策略。

1 研究地与研究方法

1.1 研究地概况

浙江钦寸水库位于绍兴市新昌县北部,处于曹娥江支流、黄泽江中段,距离新昌县城约12 km,距绍兴市区约108 km。水库水源涵养林的地理坐标为29°27′56″~29°31′21″N,121°0′33″~121°6′53″E,南北跨度约6 km,东西跨度约10 km,面积约48.3 km2。水库于 2017 年投入运行,坝高为 64 m,坝址以上集雨面积 316 km2,水库正常蓄水位高程为 98 m,水库满库容 24 432 万 m3,正常库容 17 662 万m3,设计洪水位 102.88 m,校核洪水位 105.10 m,死水位 66.00 m,相应库容 1 004 万m3。研究地属新嵊盆地,是浙闽低山丘陵的一部分,海拔65~588 m,相对高度523 m。境内土壤类型多,除了地带性的红壤、黄壤以外,还广布着隐域性的水稻土、潮土、紫色土、石灰土、粗骨土等土类,土质松软,酸碱性适中,低海拔区域土壤富含腐殖质。该地属亚热带季风性气候,四季分明,温和湿润,多年平均气温16.4 ℃。

1.2 研究方法

资料收集整理:收集研究地有关气候、植被等自然环境条件资料,以及现有植物种类、分布、利用现状等相关资料,包括文字资料和各种图文资料(如植被的分布图等)。

外业调查:在研究地范围内,随机选择地段设置15条调查路线进行踏查,配合各种有关地图资料,调查指标包括地形地貌、植被类型与分布范围等,时间为2020年6—8月。

采用观察记录、相机拍照、标本采集、种类鉴定、GPS定位等方法对研究地维管植物种类、森林植被类型进行调查,参照《中国植被》分类系统和分类依据,采用经典分类的方法对植物进行种类鉴定和定性分类,编制植物名录,记录植被类型、面积、种类组成、层次结构及地理分布等,划定区域边界,分析数据形成图表。

2 水源涵养林植被特征

2.1 植物种类组成

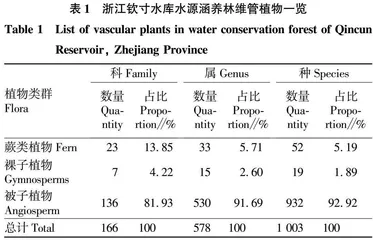

调查统计显示,浙江钦寸水库水源涵养林共有维管植物166科578属1 003种,其中蕨类植物23科33属52种,种子植物143科545属951种(其中裸子植物7科15属19种,被子植物136科530属932种)(表1)。维管植物种类丰富,科、属、种的比例关系具有一定相关性,其中,被子植物占绝对优势,分别占植物类群比例中科的81.93%,属的91.69%,种的92.92%;蕨类植物次之,分别占植物类群比例中科的13.85%,属的5.71%,种的5.19%;裸子植物占植物类群比例中科的4.22%,属的2.60%,种的1.89%[5]。

2.2 维管植物区系分析 由表2可知,浙江钦寸水库维管植物区系成分复杂,在属级水平上,除中亚分布为0外,共有13种分布区类型(除世界广布),反映出地理成分的多样性。在浙江钦寸水库水源涵养林维管植物属的13种分布区类型中,以泛热带分布成分和北温带分布成分占有的比例最高,分别达到19.39%和18.99%;其次是东亚分布,占15.96%。表明与各种热带地理成分和北温带地理成分、东亚成分联系较为密切。属的区系成分中没有中亚分布成分,地中海、西亚至中亚分布占有的比例最低,仅0.20%,其次为温带亚洲分布,为0.40%,说明与这些地区联系不紧密。中国特有分布只占1.01%。根据统计数据可计算出热带分布为53.74%,温带分布为46.26%,热带区系成分略占优势,并具有明显的过渡性。

2.3 植被类型与特征

植被类型多样性的研究可以反映群落功能、群落结构及物种类型[6]。调查结果显示,浙江钦寸水库水源涵养林范围内有针叶林、阔叶林、竹林、灌丛、草甸5个植被型组32个植被类型(图1)。随着生境变化,研究地呈现出湿地草甸、常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、落叶阔叶林、山顶灌丛等植物景观。

水系与陆地的边界处常见湿地植被群落,以草本的挺水、浮水、飘浮和沉水植物为主,湿地与旱地的过渡地带分布着一些耐水湿的林地。

山脚区域的山地土壤水肥条件较好,光照适宜,植被群落演替程度较高,植株普遍高大,是针叶林和阔叶林的主要分布区域。该区域植被茂盛,层次丰富,多为乔木层+灌木层+草本层+层间植物的复层结构,部分区域因人为干扰,林相残次,植被生长杂乱。

山顶区域以成片的灌丛为主,光照强,湿度低,植被普遍低矮稀疏,密度相对较低,视野良好。

2.3.1 针叶林。

针叶林主要分布在山体中部,平均海拔约400 m,以面朝北侧的山体为多,面积约19.87 km2,占比约为49.1%。分为暖性针叶林和针阔混交林2类,其中暖性针叶林包含马尾松(Pinus massoniana)林、湿地松(Pinus eliottii)林、杉木(Cunninghamia lanceolata)林,针阔混交林包含马尾松-木荷(Schima superba)混交林、马尾松-枫香(Liquidambar formosana)混交林、马尾松-石栎(Lithocarpus glaber)混交林、马尾松-香樟(Cinnamomum camphora)混交林、马尾松-木荷-枫香混交林。

2.3.2 阔叶林。

阔叶林主要分布在面朝南侧的山体中部,平均海拔300 m,面积约为10.48 km2,占比约为25.9%。分为落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶林3类,其中落叶阔叶林包含枫香林、麻栎(Quercus acutissima)林、朴树(Celtis sinensis)林,常绿落叶阔叶混交林包含朴树-木荷混交林、白栎-木荷混交林,常绿阔叶林包含木荷林、青冈栎(Cyclobalanopsis glauca)林、苦槠(Castanea sclerophylla)林、石栎林。阔叶林植被茂盛,郁闭度较高,层次丰富,包含乔木层、灌木层、草本层、层间植物的复层结构。

2.3.3 竹林。

竹林主要位于山体中下部,平均海拔200 m,面积约为2.98 km2,占比约为7.4%。竹林包含毛竹(Phyllostachys heterocycla ‘Pubescens’)林、淡竹(Phyllostachys glauca)林、雷竹(Phyllostachys praecox ‘Prevernalis’)林、苦竹(Pleioblastus amarus)林、小叶箬竹(Indocalamus victorialis)林,结构较为单一,在同一区域内,特定种的优势明显。

2.3.4 灌丛。

灌丛多位于山顶和山脊土层较薄处,平均海拔500 m,面积约为2.00 km2,占比约为4.9%,主要为杜鹃(Rhododendron simsii)灌丛、檵木(Loropetalum chinense)灌丛等,植株普遍矮小,上层伴生少量乔木,结构相对简单。

2.3.5 草甸。

草甸分布在距离水库较近的平坦区域或者山崖边坡,海拔普遍较低,多在100 m以下,面积约3.73 km2,占比约为9.2%,分为山地草甸、湿地草甸2类。山地草甸包含山类芦(Neyraudia montana)草甸、斑茅(Saccharum arundinaceum)草甸、五节芒(Miscanthus floridulus)草甸、白茅(Imperata cylindrica)草甸,常见于山林与湿地的交界处、河滩地。湿地草甸包含山间湿地草甸、河流湿地草甸、农田湿地草甸、池塘和水库湿地草甸,多位于水库及河流边缘。湿生草本植物是构成湿地草甸的主要植物,层次较为简单。