改革开放以来四川省城乡要素融合的历史进程及实现路径研究

作者: 傅祥飞 罗浩轩

摘要 对改革开放以来四川省城乡关系发展的历史进程进行梳理,分析了当前四川省城乡要素融合的现存问题:城乡人口流动机制不健全、农村土地资源利用不充分、城乡公共服务供给差异巨大。提出四川省城乡要素融合的实现路径:健全城乡要素融合机制,引导城乡要素向农业农村流动,完善公共服务供给,为四川省城乡要素融合提供保障。

关键词 城乡要素;融合;实现路径;四川省

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)09-0248-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.09.058

Abstract This paper combs the historical process of the development of urbanrural relationship in Sichuan Province since the reform and opening up, analyzes the existing problems of the integration of urban and rural elements in Sichuan Province: the urbanrural population mobility mechanism is not complete, the rural land resources are not fully used, and the supply of urban and rural public services is huge. It proposes that the path to achieve the integration of urban and rural elements in Sichuan Province is to improve the urbanrural element integration mechanism, guide the urbanrural elements to flow to agriculture and rural areas improve the supply of public services to ensure the integration of urban and rural elements in Sichuan Province.

Key words Urban and rural elements;Fusion;Implementation path;Sichuan Province

基金项目 四川省哲学社会科学规划一般项目(SC19B015);四川省社会科学重点研究基地,四川县域经济发展研究中心一般项目(xy2020022)。

作者简介 傅祥飞(1995—),男,四川什邡人,硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化。*通信作者,教授,硕士生导师,博士,从事中国农业发展道路、生态文明建设研究。

1978年以前,我国经济增长主要由重工业带动。政府制定了一系列支持重工业发展的政策措施,生产要素开始从农村向城市单向流动,城乡二元结构逐渐形成,严重阻碍了我国现代化进程。1978年改革开放后到20世纪末,主要通过制度变革提高农村生产力水平,各类束缚生产要素流动的机制体制相继被打破,城乡差距逐渐缩小,城乡二元结构开始发生转变。虽然我国逐步推行市场经济体制改革,但是城乡要素仍然以单向流动为主,虽然对改革开放前扭曲的城乡要素配置进行了修复,但阻碍城乡要素自由流动的体制机制尚未根本破除,生产要素从农村向城市单向流动的趋势一时无法扭转。进入21世纪以来,城乡二元结构并没有出现实质性化解,反而有固化态势[1]。

作为重要劳务输出地和全国粮食主产区的四川省,存在区域发展不平衡、外出务工劳动力体量巨大、农业转移人口市民化滞后、土地城镇化倾向突出等问题,阻碍城乡融合的体制机制壁垒仍然存在。当前,在乡村振兴战略背景下,在国家统筹城乡综合改革一体化的大背景下,探索四川省城乡要素融合的实现路径,对于构建新型工农城乡关系、建立健全城乡融合发展体制机制,实现四川省从经济大省向经济强省跨越,与全国同步基本实现社会主义现代化具有重要的理论和现实意义。

1 改革开放以来四川省城乡要素融合的历史进程

1.1 城乡要素单向流动阶段(1978—2001年)

在全国城乡关系改革的背景下,1978—2001年,四川省总体处于城乡要素由农村向城市单向流动阶段。城乡要素单向流动阶段的四川省城乡关系发展大致又以1992年为界分为1978—1992年、1993—2001年2个时期。

在第一个时期内,四川省主要以变革农村经营制度为重点,创立并推行了以家庭承包经营为基础的统分结合的双层经营体制,20世纪80年代末,又在全省范围内广泛开展克服“盆地意识”的大讨论,进一步解放思想。广汉金鱼公社推出联产承包责任制,向阳公社在全国率先摘下“人民公社”牌子,重庆开展城市综合改革试点等多领域改革均走在全国前列,四川省也赢得了“改革之乡”的美誉。

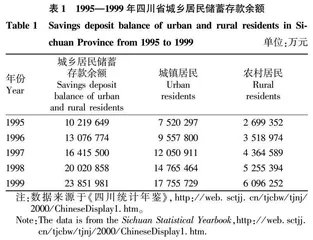

1993—2001年,四川省主要以制度创新为突破口,在诸多领域改革成效显著,如实施科技兴省战略,宜宾实施中小企业产权制度改革,绵阳“两个根本转变”改革试点等多项创新举措为全国提供了样板。四川省还确立了“大开发促大发展”方针,把招商引资作为富民兴川的重点工作,推行全方位、多层次、多形式对外开放战略,逐渐建立对外开放的组织体系、政策体系和工作体系。1992年邓小平南方谈话、2000年国家实施西部大开发战略,四川省抓住机遇,一次又一次在全省开展解放思想、破除“盆地意识”活动,确保本省改革开放持续推进。随着家庭联产承包责任制在全省建立和推广,农民从人民公社体制中彻底解放出来,农村劳动力等生产要素开始向城市流动,农民到城市务工成为较为普遍的现象,城镇和农村居民人均可支配收入增加,截至20世纪末,城乡居民储蓄存款余额超过2 385亿元(表1),随着农村劳动力等要素向城市快速流动,城市化、工业化有了一定发展,而农村经济仍以典型的小农经济为主,城乡二元结构逐渐固化,城乡发展矛盾仍然突出。

1.2 城乡要素双向统筹阶段(2002—2016年)

成都市的城乡融合发展在四川省具有领头示范作用。2007年,成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,制定《成都市统筹城乡综合配套改革试验总体方案》,方案着眼于解决“三农”问题,以推进城乡统筹、“三个集中”“四位一体”为战略目标,以全面提升城乡一体化水平为基本思路,按照“全域成都”的理念统筹城乡建设,并在全市逐步推进农村市场化改革,构建城乡一体的管理体制。2013年,成都市委市政府印发《2013—2017年全市统筹城乡改革发展工作方案》,明确指出要把统筹城乡工作放在全面建成小康社会总体要求下进行战略部署。这一时期,成都市加强基本农田建设,扩大粮食耕种面积,同时面向“三农”组建专业化小额贷款公司,农村各类权属实现“应确尽确”,全面建立户籍、居住一元化管理的体制机制,有序推进农业转移人口市民化,这些改革举措成效显著,推进了成都市城乡融合发展进程,为全省城乡融合发展起到了示范引领作用。

2014年,四川在全国率先开展土地流转收益保证贷款试点,成都、德阳、绵阳等9地先行先试,截至目前,全省15个市州已发放农村土地流转收益保证贷款近380笔、发放近8亿元,用于收益保证抵押土地1万hm2,有效支持了新型农业经营主体发展[1]。2015年,出台《四川省农村土地流转收益保证贷款暂行办法》,将农村土地流转收益保证贷款政策推广并覆盖全省范围,同时在全省30个县市区开展农村产权抵押融资试点,贷款范围由集体林权向农村产权全面拓宽。当年,银行业机构发放贷款金额达到177亿元,同比猛增3倍。2016年,四川还制定了《四川省试点农村资金互助合作组织监督管理暂行办法》,在20个农民合作社开展资金互助组织试点,向社员发放借款总额1.02亿元,撬动投入资金1.6亿元,满足了社员融资需求[2]。乐山市井研县于2016年探索出“收益评估+多方担保+银行放贷+风险共防”农村信贷服务方式,累计向新型农业经营主体发放经营权抵押贷款和财金互动农业担保贷款450笔、4.8亿元,撬动社会资本 5.2亿元投入现代农业建设[3]。邛崃市探索“土地专业合作社+农业种植业合作社+流转土地+农民+农村土地流转履约保证保险”的“土地流转保险”模式,大大降低了土地流转的失约风险。此外,农村资金互助组织试点深入开展,达州市大竹县在2016年通过落实建立信贷管理制度、建立贷款联保制度、建立风险管理制度,创新保障机制等措施累计发放贷款99笔1 173万元,其中支持家庭农场12户,专业合作社8家,种养大户10家,个体农户69户,极大促进了农民增收[4]。

2007年10月,党的十七大提出建立“以工促农、以城带乡”长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局,要以工业反哺农业、城市支持农村为主线,在加快农村发展的实践中探索新机制,促进城乡融合发展。在此背景下,四川省推出一系列促进城乡统筹发展的改革举措,劳动力、土地、资本、信息等要素在城乡之间加速流动,有效实现了生产要素在城乡之间的双向流动,农村经济社会快速发展,2002—2016年,四川省农林牧渔业总产值增加了3.1倍,累计达到6 831.08亿元(表2);农业生产实现长足发展,耕地面积稳中有增,其中机耕面积从95.40万hm2扩大到485.50万hm2,耕地灌溉面积和农作物总播种面积分别增加12.50%和4.11%(表3)。产业结构得到优化,二三产业就业人员数明显增加,三次产业就业人员数分别占比37.6%、26.8%和35.6%(表4),农业转移人口开始向城市聚集,“核心-边缘”效应凸显,有些地市甚至出现“空心村”。随着农村劳动力转到城市,城市户籍人口增加,城镇化率明显提高,促进了第二、三产业的快速发展。总体来看,这一时期,四川省城乡关系趋于融合发展,城乡差距进一步缩小,城乡一体化发展取得显著进步,形成了城乡经济社会一体化发展新格局。这一时期虽然农村经济有了长足发展,但各类生产要素仍以从农村到城市的单向流动趋势为主,城乡之间各种矛盾交织,城乡二元结构并未根本破除,“以工促农、以城带乡”长效机制有待进一步完善,城乡之间发展不平衡不充分仍然是四川省经济社会发展面临的主要矛盾。

1.3 城乡要素趋于融合阶段(2017年至今)

1.3.1 四川省在城乡要素趋于融合阶段的政策措施。

一是坚决打赢脱贫攻坚战,确保如期完成全面建成小康社会硬任务。2020年11月17日,四川省人民政府批准凉山州昭觉县、普格县、喜德县、越西县、布拖县、金阳县、美姑县7县退出贫困县序列,至此,全省88个贫困县全部清零。二是加强粮食综合生产能力建设,确保四川粮食安全。优先保障粮食综合生产能力,加快建设高标准农田,推动高标准农田建设项目优先向粮食生产功能区和重要农产品保护区安排。确保在2019和2020年每年建成高标准农田26.667万hm2以上,到2020年累计建成295.333万hm2[5]。三是以发展现代农业园区为抓手,擦亮农业大省金字招牌。四是高标准推进现代农业园区建设,加快推进农业先导性产业发展,加快推进数字农业发展。

此外,2014年四川省政府印发《四川省进一步推进户籍制度改革实施方案》,方案要求有序推进农业转移人口市民化,基本建立新型户籍制度。一是进一步调整户口迁移政策。全面放开大中小城市和建制镇落户限制;严格控制成都市人口规模,改进成都市现行落户政策,建立居住证积分入户制度,制定统一的居住证积分入户标准。二是创新人口管理。建立城乡统一的户口登记制度,取消农业户口与非农业户口性质区分,统一登记为居民户口;建立居住证制度,健全人口信息管理,建立健全实际居住人口信息登记制度。三是切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益。完善农村产权制度,建立农村产权流转交易市场,推动农村产权流转交易公开、公正、规范运行。

1.3.2 城乡要素融合的郫都区模式。

得益于成都市作为全国统筹城乡改革试验区的先发优势,郫都区的农村土地制度改革走在全国前列。从2004年成为四川省第一个实施土地“增减挂钩”的县,到2015年被列入全国33个农村土地制度改革的试点县之一,郫都区先行先试,突破创新,先后开展农村集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度和农村土地征收制度3项改革试点,并在深化农村“三块地”改革的基础上,结合城乡融合和宅基地“三权分置”不动产登记试点,探索实践“共享田园”新模式。