乡村振兴背景下徽州传统村落保护和发展研究

作者: 余汇芸 石洁琼 毕忠松

摘要 传统村落是传统乡村文化的重要载体和具象符号,实现传统村落可持续发展以及人居环境改善是传统村落乡村振兴的重要内容。徽州传统村落数量众多且各有特色,但各村的保护和发展现状却各不相同。为了解徽州不同类型传统村落的发展现状,基于相关文献资料和专家建议,对传统村落进行分类,而后筛选出6个典型传统村落进行田野调查,分析其保护和发展方式,并基于此提出保护发展建议,同时也对不同类型传统村落如何实现乡村振兴进行了反思。

关键词 徽州传统村落;乡村振兴;分类保护和发展;人居环境改善

中图分类号 TU 982 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)12-0237-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.12.053

Research on the Protection and Development of Huizhou Traditional Villages under the Background of Rural Revitalization

YU Hui-yun1,2,SHI Jie-qiong3,BI Zhong-song1,2

(1.School of Architecture and Civil Engineering,Huangshan University,Huangshan,Anhui 245041;2.Huizhou Architecture Research Center,Huangshan University,Huangshan,Anhui 245041;3.Lin’an District Planning Center,Hangzhou,Zhejiang 311300)

Abstract Traditional villages are important carriers and figurative symbols of traditional rural culture, and realizing the sustainable development of traditional villages and the improvement of the living environment is an important part of the revitalization of traditional villages. There are many traditional villages in Huizhou with their own characteristics, but the protection and development status of each village is different. In order to understand the development status of different types of traditional villages in Huizhou, this paper classifies traditional villages based on relevant literature and expert advice. Then, 6 typical traditional villages were selected for field investigation, and their protection and development status were analyzed. Finally, based on the analysis, it puts forward suggestions for the protection and development of these six traditional villages, and also reflects on how different types of traditional villages can achieve rural revitalization.

Key words Huizhou traditional villages;Rural revitalization;Classified protection and development;Improvement of human settlements

基金项目 2018年高校优秀青年骨干人才国内访问研修项目(gxgnfx-2018039);徽派建筑安徽省重点实验室开放课题(HPJZ2022-04);黄山学院校科研徽文化一般项目(2021xhwh014);2021黄山市社会科学创新发展研究课题(2021140);教育厅人文社会科学重点项目(SK2019A0427)。

作者简介 余汇芸(1985—),女,安徽黄山人,讲师,硕士,从事传统村落保护活化、城乡人居环境研究。

收稿日期 2022-06-16;修回日期 2022-07-20

作为乡村人居环境的重要组成部分,传统村落不仅是聚落空间、传统民俗的载体,还是一个复杂的动态巨系统。《国家乡村振兴战略(2018—2022年)》指出要统筹传统村落保护、利用与发展的关系。但传统村落如何合理的保护发展,以真正实现乡村振兴却是现今亟待解决的问题。段德罡[1]将传统村落生活方式分为三类,指出由于空间与生活的不匹配,在传统村落保护与发展中常出现各种问题,应注意把握保护与发展的“度”。李伯华等[2]指出乡村振兴与传统村落人居环境转型发展存在耦合关联性,应对传统村落人居环境进行全方位、系统化、多要素的改造更新。王炎松等[3]则认为传统村落的保护与活化需借助社会各界多元力量,并列举了4种保护与活化模式。Svensson[4]指出,对于特殊地区,保护遗产的有效途径是与原住民生活保持一致,并降低对旅游业的依赖程度。不同类型传统村落因其资源禀赋不同,保护和发展方式也有所不同。如何对不同类型传统村落进行保护利用,充分发挥不同其优势,形成“以村养村”的良性循环,值得深思。

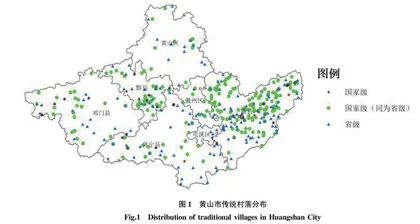

1 徽州地区传统村落保护利用现状

历史上,徽州地区包括一府六县,如今虽分属安徽省黄山市(休宁、歙县、祁门、黟县)、宣城市(绩溪)和江西省上饶市(婺源),却保存了大量独具特色的传统村落。截至2022年,原徽州地区已收录中国传统村落名录的村落有324个(其中黄山市有271个),收录省级传统村落名录的有497个(其中黄山市有451个),如图1所示。

该地区对传统村落的保护相比国内其他地区起步较早,20世纪80年代以宏村、西递为代表的徽州传统村落开始受到关注;2008年徽州文化生态保护实验区(我国首个跨省区)在此设立;2019年又升级为徽州文化生态保护区(国家级);2020年黄山市被列入全国传统村落集中连片保护利用示范市。除此以外,黄山市还出台了多项措施对相关政策法规进行补充,如“百村千幢”工程、“徽州古建筑保护利用”工程,还建立传统民居产权转让机制[5],制定《关于“实施‘四千工程’奋力崛起赶超”的行动方案》,实施“千名干部下乡助力乡村振兴”工程,以党建带动乡村振兴[6]。然而,不同村落的遗存、特色各不相同,若采用同一方式保护利用必然起不到较好的效果。

2 徽州地区传统村落分类

学界对传统村落的类型划分还尚无统一规定,有些根据聚散关系,将传统村落分为集村与散村[7];有些根据形态,将传统村落分为串珠、中心、均衡、线轴、星点型[8];有些按照发展方向,将传统村落分为旅游发展、休闲健康养生、文物保护、生态博物馆、自然生态、文化旅游型;有些按照村落突出特色,将传统村落分为传统建筑、村域格局、全面综合、民俗文化和历史积淀类[9]。而受区位、历史、文化、规模、居民保护认知度等多方面影响,传统村落保护现状还各有不同。综上,笔者认为可将徽州地区传统村落分为特色型和一般型两大类,见表1。

3 徽州不同类型代表性传统村落保护利用现状

基于上述分类,笔者筛选出了6个代表性传统村落进行实地调研,这些村庄不仅都经过了5年以上的保护利用,在乡村振兴方面也都采取了一定的措施。

3.1 特色型

3.1.1 综合特色型传统村落——宏村村。

3.1.1.1

村庄概况。

宏村村,隶属于宏村镇,入选第一批中国传统村落,是国家级重点文物保护单位,有南湖书院、德义堂、承志堂、乐叙堂等传统建筑四百余栋,牛形水系独具特色,与周围优美的自然环境融为一体,被誉为“中国画里乡村”[10]。

3.1.1.2

保护现状。

该村是我国首批历史文化名村,还被列入世界文化遗产名录(联合国教科文组织),保护得比较早,成效也较好。1984年为加强对传统村落的保护与指导,就首次编制了宏村总体规划;1998年还编制了《宏村保护与发展规划》;2006年,修改了《皖南古村落西递宏村保护规划》。宏村还制定了《黟县宏村古村落保护管理办法》《黟县西递、宏村世界文化遗产保护管理办法》及实施细则,对规划建设管理、市政公用设施管理、整体风貌保护、重点保护地段等方面均进行了详细规定[11]。乡村振兴方面,该村在“十三五”期间建成了现代服务业旅游集聚区,开发了系列民俗演艺节目,建成了蟠桃基地,培育了网络公共号,并以旅游扶贫帮助周边贫困村脱贫,出台了《实施“黟才计划”促进人才发展的若干政策》,开展了虞山溪小流域综合治理、古水系生态修复,对村内基础设施也进行了提升,村落人居环境得到了较大程度的改善。

3.1.1.3 现存问题。

①环境受到一定程度影响。在发展旅游的同时,游客随意丢弃垃圾、写生学生随意将洗笔水倾倒在自然水体、田地中,造成土壤、水体等环境污染的问题日趋严重。

②游客量过饱和,商业气息偏浓。在旅游发展过程中,不断形成的旅游聚集场所,不仅弱化了游客的体验感,也容易破坏当地文化,影响村民正常生活,不利于文化的传承;而随着商旅业的发展,主要街道上的原住民正逐步被外地商人替换,同质化的旅游产品、服务、小吃既不利于村落的长远发展,也减弱了村落的吸引力。

3.1.2 文化特色型传统村落——永丰村。

3.1.2.1

村庄概况。

永丰村,隶属黄山区永丰乡,也是第一批入选的中国传统村落。历史文化丰富,名人辈出,其既是“五四文学开拓者”文坛大师苏雪林的故乡,也是徽商巨头苏锡眉的生长地。村内保留了苏氏宗祠(六甲祠)、海宁学舍(苏雪林书房)、荆乐堂(苏雪林婚房)、耕礼堂(苏雪林故居)、五福庙(元代全石结构建筑)等众多古建筑,还有明代青山塔、希贤桥、牌坊群等。

3.1.2.2

保护现状。

永丰村致力于保护自然环境和人文的原生态性,希望打造成“人文之乡”。通过前阶段规划建设以及旅游活动的开展,该村的农民生活、产业情况已逐渐改善,村庄环境、基础设施、历史风貌等均有了较大改善,沿河的传统铺地被修复,一些重要的历史建筑也得到了及时修复。该村于2014 年成立了黄山区永丰岭下苏文化发展旅游资源有限责任公司,采取免门票的模式。在这种模式下,游客不仅没有了“高门票高回报”的心理,还能在体验丰富旅游活动(如采桑农事体验)的同时,追求自己的生理心理健康、体验当地的农耕生活、深入了解当地的传统文化。乡村振兴方面,该村从文旅融合、队伍建设、村企互助三个方面打造“党建+”模式,还将自然教育、团队建设活动引入,通过私塾体验、农耕活动、山间野炊、星空观测等方式让游人深入体验[12]。

3.1.2.3 现存问题。

①仅通过上述方式还不足以将该村浓厚的人文特色进行较好延续。

②传统建筑、环境要素保护方面,该村落实的还不够好,虽然海宁学舍和苏氏宗祠这两个省级文物保护单位得到了较好的保护,但仍有很多有保护价值的传统建筑、历史街巷、环境要素(如河流、树木、池塘等)尚未得到有效保护,更谈不上合理利用。其中一些建筑,因没有及时修缮都已经破旧不堪,甚至部分倒塌;村口的紫薇古树多次被盗,虽均及时追回,但未来开花难度则较大。