成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴探究

作者: 李外禾

摘要 成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴取得较大成效,但也存在乡村产业发展不均衡、乡村产业结构同质化严重、乡村产业发展的基础设施需要进一步完善、乡村产业工业化水平不高等问题。解决这些问题要让机制“建起来”,强壮乡村产业振兴的“筋骨”;让资本“流起来”,疏通乡村产业振兴的“血脉”;让土地“活起来”,奠定乡村产业振兴的“基石”;让市场“动起来”,打通乡村产业振兴的“瓶颈”;让人才“聚起来”,开辟乡村产业振兴的“源泉”。

关键词 乡村产业;振兴;重庆市

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)12-0253-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.12.057

Exploring the Revitalization of Rural Industries in Chongqing from the Perspective of the Chengdu Chongqing Dual City Economic Circle

LI Wai-he

(Fuling District Party School of the CPC Chongqing Committee,Chongqing 408099)

Abstract The revitalization of rural industries in Chongqing has achieved significant results from the perspective of the Chengdu Chongqing dual city economic circle, but there are also problems such as uneven development of rural industries, serious homogenization of rural industrial structure, further improvement of infrastructure for rural industrial development, and low level of industrialization of rural industries.To solve these problems, we need to establish mechanisms and strengthen the “backbone” of rural industrial revitalization;let capital “flow” and unblock the “blood” of rural industrial revitalization;let the land “come to life” and lay the “cornerstone”of rural industrial revitalization;let the market “move” and break through the “bottleneck” of rural industrial revitalization;let talents “gather” and open up the“source” of rural industrial revitalization.

Key words Rural industry;Revitalization;Chongqing City

基金项目 川渝党校(行政院校)系统2022 年“成渝地区双城经济圈建设”调查研究专项重点项目(CQDX2022BZXZD—001)。

作者简介 李外禾(1981—),女,湖南郴州人,副校长,硕士,从事农业发展研究。

收稿日期 2022-12-28;修回日期 2023-01-12

2021年10月,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》正式印发,为重庆市乡村振兴全面提速奠定了基础。2022年10月,党的二十大顺利召开,提出“全面推进乡村振兴”“扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”,为重庆市全面推进乡村振兴指明了方向。产业振兴是乡村振兴的关键,立足市场需求,依托资源优势,延伸农业产业链,提升农产品附加值,深化农村“三变”改革,完善利益联结机制,让农民在产业发展中获得更多收益,是重庆在成渝地区双城经济圈大背景下推进乡村振兴的关键[1]。

1 成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴的基本成效

1.1 “三变”改革带动乡村产业发展

2021年,重庆市农村“三变”改革试点进一步扩大深化,累计新增454个村开展农村“三变”改革试点、总数达591个(其中贫困村195个),累计入股耕地、林地5.733万hm2,盘活经营性资产4.1亿元,盘活闲置农房3 645套,新增3.6万个就业岗位,97.8万农民转化为股东,其中11.9万为贫困人口。重庆市涪陵区通过“两份保证金,一条利益链”,实现了2021年青菜头单产超过30 t/hm2,涪陵区青菜头销售总收入达到了21.8亿元,农民人均纯收入增加3 100元以上,有效地把榨菜龙头企业、榨菜股份合作社和农户(含脱贫户)联在了一起[2]。

1.2 特色产业推进农民增收致富

重庆经作产业在大农村、大山区这样的自然条件下,直接承担起重要农产品保供、农民增收致富的重任。“一菜”(蔬菜)让老百姓的“菜篮子”稳了一方;“一树”(柑橘)带动300万农户增收200亿元;“一叶”(茶叶)确保50~100年农民持续增收,有力带动了重庆市农业农村现代化发展,有力带动了农业发展、农村繁荣、农民致富。2021年,重庆市蔬菜播种面积79.733万hm2、总产量2 168万t,常住人口人均蔬菜生产量高于全国平均水平25%,蔬菜平均价格比全国低10%,初步形成了“自给有余、有进有出”的平衡格局。随着经作产业绿色高质高效发展,特色经作产品越来越响,一批凝聚重庆地域文化符号的经作农产品品牌,如涪陵榨菜、三峡柑橘、巫山脆李、“渝十味”等,以高品质赢得了市场的青睐[2]。在重庆全市70个地标性农产品中,51个是以加工产品为主,所占比重达到72%;完成“三品一标”认证面积51.391万hm2。

1.3 成渝两地共推乡村产业振兴

近年来,重庆形成了柑橘(柠檬)、榨菜等国家级产业集群,国家级农产品优势区有巫山脆李、永川秀芽等,国家级种植业“三品一标”基地有云阳柑橘、石柱黄连等,四川则大力发展川茶、川菜、川果、川药等优势特色产业,产业规模不断扩大。目前,已有3个跨区域产业联盟、3个现代农业合作示范园区、54个重点项目开工建设,成渝现代高效特色农业带建设开局良好[3]。

2 成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴存在的主要问题

成渝地区双城经济圈建设背景下,重庆市乡村产业振兴取得很大成绩,但也存在乡村产业发展瓶颈,需要着力解决。

2.1 乡村产业发展不均衡

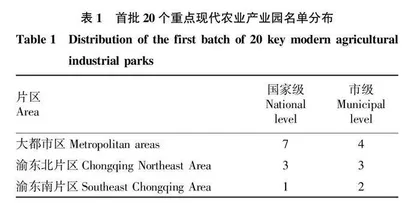

从重庆市来看,重庆是一个复合型城市,大工业与大农业并存,大城市与大农村并存,大库区与大山区并存[4]。由于渝东北和渝东南地理位置特殊情况,导致重庆市一些区县乡村产业发展不均衡。从首批20个重点现代农业产业园区来看(表1),涪陵、潼南、江津、万州、黔江、渝北、长寿、南川、荣昌、梁平、忠县等布局了国家级现代农业产业园区,而渝东北、渝东南较为薄弱。

2.2 乡村产业结构同质化严重

乡村产业受传统影响,乡村产业规模小、产业结构同质化严重,有些地方通过“复制+粘贴”的方式发展乡村产业。除涪陵榨菜、武陵山茶叶、潼南柠檬、长寿合川柑橘外,较多区域都在发展同质化产业。事实上,重庆的一些区县已经在柑橘、榨菜、生态畜牧业、生态渔业、茶叶、中药材、调味品、特色水果、特色粮油、特色经济林等产业上做文章,对这些产业发展进行了大力推广[5]。但在没有充分考虑国内国际市场需求情况下,一些地方产业出现盲目跟风,存在“头年一哄而上,第二年一拍两散”的情况。如柠檬产业,除潼南外,大足、铜梁、荣昌、江津、合川等区近年也纷纷在栽种。而乡村旅游也存在这个情况,各地都在办“花海”“花节”,节日雷同,导致投入多、效益小的情况。

2.3 乡村产业发展的基础设施还不完善

在重庆,以渝东北和渝东南地区为主的乡村产业基础设施相对落后[6]。渝东北和渝东南片区主要是地势高山多、峡谷多,平原面积少,严重制约了当地的交通网络、水电实施网络、信息化网络。由于高山多、峡谷多,这2个片区乡村产业发展与渝西片区相比,较为滞后。从涪陵区来看(表2),乡村道路相对滞后、农村产业发展信息化滞后、智能手机很多老人用不上、网络使用覆盖率低是乡村产业发展基础设施方面存在的主要问题[7]。

2.4 乡村产业工业化水平不高

重庆市区县乡村产业工业化程度不高[8]。农村土地流转产业化项目中,是以种养为主,其次是乡村旅游项目。由于重庆市缺乏煤海、金属矿床等大型资源,乡村产业工业化相对落后。渝西片区有一定的天然气资源,涪陵区有一些页岩气资源,但是这些资源主要由国家开采,与乡镇工业无缘。同时,“互联网+”在现代农业领域的应用研发和集成创新不足,技术成果转化率和产业化程度不高。

3 成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴存在问题的原因分析

3.1 重庆地理特征是乡村产业发展的“拦路虎”

重庆地理特征是大山大水、大城大乡、大开大合的“大城市带大农村”,在国内是独一无二的。在重庆市8.24万km2的土地上,山高坡陡、沟壑纵横、地块星罗棋布,成为现代农业发展的“拦路虎”,崇山峻岭,山地丘陵面积近8万km2。从地理条件来看,重庆全市种植总面积中,丘陵山区占98%。

3.2 土地碎片化是乡村产业规模化的“绊脚石”

农村土地承包到户40年,已经固化了农户的土地利益,土地碎片化现状很难打破,以户为单元的产业格局应对市场信息变化能力严重不足。社会资本介入农业,土地流转和用工支出推高了生产成本,导致农业规模生产、集约经营的“红利”无法与单户生产效率进行竞争,更无法与国外同等农产品进行有力竞争。

3.3 人力资源结构失衡是乡村产业发展的“空心菜”

从重庆来看,农业“边缘化”导致农村人力资源不断向非农产业转移,实用人才断层严重,从事传统种养业的人多,掌握乡村旅游、休闲农业等新业态技能的人少,农村人力资源不断向非农产业转移,农业生产从业人员较多,加工、流通和服务等行业从业人员较少;尤其是既懂农业生产,又懂农产品加工,还会经营管理农事企业的复合型人才严重缺乏。2020年全国第七次人口普查表明,重庆市常住人口为3 205.42万,其中大学文化程度的494.02万人。以涪陵区为例,该区常住人口为111.5万,全区仅14.3万人有大学文化程度(指大专以上),6.5万人有初中、小学文化程度,4.5万人为农村实用人才,涪陵区农村产业发展人才较为薄弱。

4 成渝地区双城经济圈视域下重庆市乡村产业振兴的对策建议

新征程上,重庆市在成渝地区双城经济圈建设背景下,需要坚定不移抓好乡村振兴战略实施,促进农业农村高质量发展,在广袤田野绘就一幅幅乡村振兴的壮美图景。

4.1 让机制“建起来”,强壮乡村产业振兴的“筋骨”

4.1.1 建立成渝乡村产业振兴合作机制。建立成渝乡村产业振兴部门合作交流机制,强化乡村产业规划衔接、政策协同。加强沿长江、沿嘉陵江、渝遂绵3个农业带建设;加强4个农业示范区建设,即重庆主城都市区、成德眉资、渝东北川东北、川南渝西[9]。强力打造渝遂绵优质蔬菜生产带、长江上游柑橘产业带、长江上游渔业产业带、安岳潼南大足优质柠檬产业区、渝南绵广蚕桑产业带;打造成渝生猪生产基地、涪陵榨菜出口及川菜产业、茶产业、竹产业基地建设。

4.1.2 建立成渝毗邻地区合作机制。建立成渝毗邻地区合作机制包括区县、乡镇、村等合作机制,重点在各自地域的产业发展、经济结构、特色农业、地域文化、城镇发展等开展合作共赢。并就互促互动,共同推进乡村组织振兴、共育共用,共同推进人才振兴、加强文化交流合作、加强社会治理交流合作、建立联席会议制度等方面开展合作。