风景园林本科专业模块化人才培养模式探索

作者: 黄秋燕 杨建欣 陈安 周莹 莫伟强

摘要 根据风景园林专业学科特点和社会需求现状,结合应用型本科院校人才培养特点,提出基于“技能提高模块(Skill)”“理论强化模块(Theory)”和“文化熏陶模块(Culture)”三大模块为主体构成的风景园林专业人才培养模式。为实现应用型、创新型人才培养的目标,在模块化人才培养模式视域下,应采用案例实战教学、第二课堂教学,并鼓励学生积极参与设计竞赛和加入实习基地,提高理论与实际相结合的能力。通过切实有效的人才培养措施,可以培养具备较高业务素养、较强动手能力、较广知识体系的风景园林专业合格人才。

关键词 风景园林;应用型;人才培养;模块化;本科院校

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)16-0265-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.16.062

Study on Modular Talent Training Model of Undergraduate Major in Landscape Architecture

HUANG Qiu-yan1,YANG Jian-xin2,CHEN An3 et al

(1.School of Construction,Guangdong Polytechnic College,Zhaoqing,Guangdong 526070; 2.Zhaoqing University,Zhaoqing,Guangdong 526061; 3.Zhaoqing Forestry Research Institute,Zhaoqing,Guangdong 526040)

Abstract According to the characteristics of landscape architecture discipline and the current situation of social demand,combined with the characteristics of talent cultivation in application-oriented universities,a talent cultivation system for landscape architecture specialty was proposed based on three modules:“Skill Improvement”,“Theory Enhancement”and “Culture Cultivation”.In order to achieve the goal of cultivating application-oriented and innovative talents,under the vision of “Modular Talent Training Model”,we should actively adopt practical case teaching and second classroom teaching,and encourage students to actively participate in design competition and join the practice base to improve the ability of combining theory with practice.Through the adoption of practical and effective personnel training measures,we can cultivate qualified personnel in landscape architecture with higher professional accomplishment,stronger operational ability and wider knowledge system.

Key words Landscape architecture; Application type; Talent cultivation; Modular; Undergraduate college

基金项目 2021年度“质量工程”项目“广东理工学院-肇庆市林业科学研究所农科教大学生社会实践教学基地”(SHSJJD202103)。

作者简介 黄秋燕(1985—),女,福建宁德人,讲师,硕士,从事风景园林植物应用研究。

收稿日期 2022-08-29

我国当前正处于产业转型升级的历史阶段,社会对于应用型人才的需求量大幅上升,培养掌握娴熟技能的应用型人才是大学人才培养的目标导向和大势所趋。教育部、国家发改委、财政部2015年10月下发《关于引导部分普通本科高校向应用型转变的实施意见》指出,将分期分批引导条件成熟的普通本科高校主动向应用型高校转变。2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布,规划纲要首次提出“推动具备条件的普通本科高等院校向应用型高校转变”,这意味着从国家层面推动高等院校朝着应用型方向发展已经正式开始落实[1]。

在产业转型升级引起社会需求变化和国家层面高校转型发展两大背景下,应用型本科院校应在办学发展的潮流中紧紧抓住转型发展的契机,明确树立以社会和职业需求为导向的办学理念和办学目标,在人才培养过程中加大技能型人才培养力度,破解学科专业办学发展中遇到的瓶颈问题。正确认识和重新审视转型发展关键期的学科建设问题,积极探索适合本校并满足社会要求的学科建设发展路径,优化办学内涵、提升办学水平、增强办学实力,服务社会经济发展。

1 风景园林人才培养的目标和特点

1.1 人才培养目标

随着城乡面貌的逐步改善,我国城市人口不断增加,城市园林绿地面积快速增长,人们对于改善城市生态、美化城市环境的需求也与日俱增。加快新型城市建设、加强城市基础设施建设、加快城镇棚户区和危房改造、提升城市治理水平等方面的策略都是提升人居环境品质的内在要求。随着社会经济的不断发展、新型城镇化建设战略步伐的加快以及对于城乡生态环境改善期望值的不断提高,在未来应继续优化完善绿色生态格局,显著提升森林综合效益,并实现绿地布局均衡可达、城乡公园活力健康的目标,满足山水林田湖草生态修复的迫切需要,在这样的背景之下,风景园林专业将大有可为。作为培养风景园林专业人才的高等教育,应着力培养符合新形势下社会需求的应用型人才,用风景园林的力量推进“绿水青山”向“金山银山”转化。

1.2 学科专业特点

综合而言,风景园林专业的人才培养需要突出“创新”与“融合”两大特点。创新,是学科特点的内在要求,要求风景园林设计师在进行风景园林规划设计的过程中,需要结合场地特征,依据自然规律,应用自身技能进行再创造。创新能力是最基本和最重要的技能,在人才培养中要贯穿始终;所谓融合,就是指风景园林专业是一个综合性的交叉学科,它融合了规划、建筑、植物、生态、艺术等学科理论,旨在解决人与自然的协调关系问题,这就要求在风景园林专业应用型人才培养中要注重体现知识能力与实践能力、素质能力并举[2],要注重提升学生综合素质,提升融合多学科知识处理问题的能力。同济大学建筑与城市规划学院景观学系刘滨谊[3-4]教授认为风景园林专业的专业能力应包括感悟力、判断力、想象力、规划设计与工程实践能力、交流与协调能力等5个方面,这也体现了风景园林学科对于人才培养的内在要求。应用型本科院校应结合学校学科建设实际,更加有针对性地进行风景园林专业人才培养,并且要根据社会的需求不断调整和优化培养体系,优化专业课程设置体系,使人才市场需求和竞争机遇变成办好专业的动力[5]。

2 风景园林专业课程体系

2.1 专业课程现状

多数应用型本科院校风景园林专业传统的专业主干课程体系大致都是由专业基础课、专业核心课两大部分组成的。专业基础课包含风景园林概论、风景园林设计初步、风景园林表现技法(素描、色彩、马克笔表现)、计算机辅助设计(CAD、Photoshop、Sketchup/3Dmax、Lumion)、设计构成基础(平面、色彩、立体)、风景园林植物学(树木学、花卉学、苗圃学)、风景园林制图、中外园林史等。各院校课程名称大同小异,开课学期和课时量略有差异;专业核心课包括城市园林绿地系统规划、风景园林规划设计(含实践课)、风景园林工程(含实践课)、风景园林植物种植设计(含实践课)、风景园林建筑设计(含实践课)、风景园林概预算与招投标(含实践课)标、风景园林植物栽培养护(含实践课)等。就大多数院校来说,专业主干课程体系与选修课程体系较为全面地涵盖了专业所涉及的学科领域,但在课程安排和课时设计方面仍然存在诸多问题,例如建筑类院校在建筑类、工程类课程设置了较多的课时,虽然体现出了建筑院校的学科特色与实力,但由于学校师资结构等原因,植物类课程过少,造成学生专业知识结构不平衡。而农林院校则相反,过于突出植物与生态类课程,设计表现和规划设计类课程实践性课程课时相对较少,也不利于学生的全面发展。

2.2 专业课程体系构想

基于社会对于应用型高素质人才需求较为旺盛的背景,不仅要求学生在校期间通过学习掌握全面的理论知识,而且要求学生必须具有较强的实际动手能力和创新思维能力,所以在课程的设置中,要突出实践性,把实践类课程摆在突出重要的位置,设计相对较多的课时让学生参与实践、参与各类型设计竞赛,训练其动手能力、创新能力和适应社会能力,立足当地经济社会需求,在教学中采取教学、实践、生产相结合的培养模式。专业课程内容设计和课程课时安排应充分考虑“教”“学”“用”三大问题,根据学校现有教学条件和教学资源实现人才培养目标[6]。应用型本科院校的风景园林专业课程设置应以此为人才培养的思考重点和努力方向。

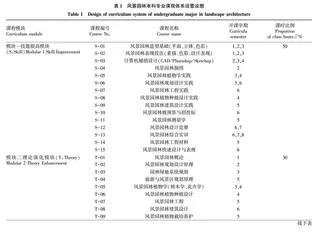

为强化风景园林本科学生应用型技能,符合社会发展对于人才的需求,可考虑将风景园林本科专业课程体系分为三大模块进行设置,即技能提高模块(Skill)、理论强化模块(Theory)、文化熏陶模块(Culture)。学分比例依学校课时安排而定,开课学期按先夯实基础,再强化提升的思路循序渐进。目前大多数学校的风景园林本科专业采取四年制,也有部分学校采取五年制培养模式,此处暂按四年制学制进行课程设置设想(表1)。

为了满足社会的不同需求和不同学生的专业兴趣,可考虑设置风景园林规划设计与工程、风景园林植物与应用两大专业发展方向,第一学年和第二学年不分方向,第三学年开始分方向进行教学培养。各课程的开设学期,可根据各校实际情况做出灵活设置和调整,但要体现基础课与核心课之间的先后衔接关系。

3 教学方法改革与保障措施

为实现应用型人才培养的目标,需要在传统教学方法的基础上进行合理的改革创新。就传统教学方法和教学效果而言,学生能够掌握较为系统全面的理论知识,但创新能力、处理问题能力显得过于欠缺,缺少理论联系实际的能力。为此,作为风景园林专业的教师,需要在教学过程中进行思考,需要改变以灌输式的教学,积极引导学生参与课堂教学,以学生为主体,以社会需求为导向,以满足岗位要求为目的,采用多种方法强化学生动手能力、实践能力,变验证式、灌输式的教学模式为演示性、启发式教学模式[7]。

3.1 采用案例实战教学,提高解决问题能力

在风景园林专业应用型人才培养中,教学方法起着至关重要的作用。要摒弃传统的以教师为主的演示性课堂教学,积极倡导参与式、体验式教学,调动学生的学习积极性,广泛应用“项目教学法”“现场教学法”等灵活多样的教学方法[8-9],采用实际案例和工程项目作为教学素材,在课堂教学中把理论与实践教学有机地结合起来,充分激发学生的学习潜能。对于风景园林规划设计类课程或风景园林植物应用类课程的教学,实践课程要占据主要的课时,教师可让学生参与到所承担的具体规划设计及科研项目中,将理论知识渗透到项目实战中,在激发想象力、创造力的同时实现了教学相长的目的,完成专业培养目标。有条件的学校,还可以成立风景园林规划设计研究所、风景园林植物研究所等机构,为教师的科研和社会服务提供支持,并能成为学生实习的重要平台。与此同时,教师也可选取国内外优秀的景观设计案例作为教学案例,将优秀案例的分析和学习纳入课堂教学中,采取小组讨论、深入剖析、举一反三等形式,对风景园林项目实例进行剖析、总结、提高,教师的主要任务是结合当前风景园林学科的发展动态和相关问题的分析,引导并帮助学生提高学习借鉴能力、举一反三能力,为职业发展储备知识,为培养应用型、创新型人才夯实基础[10]。