基于熵权法的宅基地空间布局适宜性评价及优化策略研究——以鲹鱼河镇为例

作者: 王世忠 张利红 邵贵平 王晓庆 袁建明 黄程璐

摘要 农村宅基地的优化布局问题,是当前国内外研究的热点问题之一。首先对国内外有关宅基地优化布局的相关文献进行了梳理和评述,在此基础上,提出了宅基地空间布局适宜性评价是个动态评价过程,并构建了农村宅基地空间布局适宜性评价及优化策略的理论体系。以鲹鱼河镇为例,从耕作半径、生态保护、交通区位、经济区位、空间热点、空间密度、气候(高程)、坡度、地质灾害和污染10个角度,通过构建基于熵权法的宅基地空间布局适宜性评价模型,对鲹鱼河镇农村宅基地的适宜性进行了评价。最后,提出以下策略优化:至少乡镇一级内部应该突破现有的宅基地法律制度限制,构建乡镇一级的宅基地基准地价体系,通过市场机制,鼓励农民逐步把宅基地从不适宜区和一般适宜区向高适宜区集聚,从而降低政府的农村基础设施配套成本,提高农村宅基地的集约节约利用水平。

关键词 熵权法;宅基地空间布局;适宜性评价;优化策略

中图分类号 F321.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)19-0231-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.19.053

Suitability Evaluation and Optimization Strategy of Homestead Spatial Layout Based on Entropy Weight Method—Taking Trevally River Town as an Example

WANG Shi-zong1,ZHANG Li-hong2,SHAO Gui-ping3 et al

(1.School of Public Administration,Zhejiang University of Finance and Economy,Hangzhou,Zhejiang 310018;2.East China Institute of Survey,Design and Research,Hangzhou,Zhejiang 311122;3.Zhejiang Business College,Hangzhou,Zhejiang 310053)

Abstract The optimal layout of rural homestead is one of the hot issues at home and abroad.Firstly,this paper combs and comments on the relevant literature on the optimal layout of homestead at home and abroad,on this basis,it is proposed that the suitability evaluation of homestead spatial layout is a dynamic evaluation process,and the theoretical system of suitability evaluation and optimization strategy of rural homestead spatial layout is constructed.Taking Trevally River Town as an example,the suitability of rural homestead in Trevally River Town was evaluated by constructing the suitability evaluation model of homestead spatial layout based on entropy weight method from ten perspectives:farming radius,ecological protection,traffic location,economic location,spatial hot spots,spatial density,climate (elevation),slope,geological disasters and pollution.Finally,propose the following optimization strategies:At least within the township level,we should break through the limitations of the existing legal system of homestead,build the benchmark land price system of homestead at the township level,and encourage farmers to gather homestead from unsuitable areas and general suitable areas to high suitable areas through the market mechanism,so as to reduce the supporting cost of rural infrastructure and improve the intensive and economical utilization level of rural homestead.

Key words Entropy weight method;Homestead spatial layout;Suitability evaluation;Optimization strategy

农村居民点是农业生产者居住和进行生产活动场所,农村居民点的形成和发展往往受到经济、社会、文化因素的影响,从而形成一定的集聚规律[1-2]。在新型城镇化、乡村振兴、乡村结构转型的背景下,农村居民点的空间布局优化问题日益成为国内学术界重点关注的话题[3-4]。国外学者对农村居民点用地布局优化的研究起源较早,且多集中于居民点选址的影响因素及其布局理论研究[5]。比如: Lewis等[6]、Vermeer等[7]、Knapp等[8]从经济和政府行为角度研究农村居民点的分布特征。Robinson[9]、Tiwrsen等[10]根据居民点选址的综合因素提出了居民点布局优化的相关理论;Hill[11]研究村落选址与地形、光照、海拔等地理因素的关系。国内学者,比如:谢作轮等[12]通过综合黄土丘陵沟壑区农村居民点的影响力、居住场势等评价结果对农村居民点布局进行了空间重构;陈伟强等[13]提出了一种基于迭代评价法的农村居民点优化布局方法,通过对农村居民点的适宜性评价和迭代评价,结合Voronoi图对农村居民点的类型进行了划分,并根据不同的农村居民点类别,提出了相应的优化布局方案;叶艳妹等[14]采用加权集覆盖模型,并在选址方案制定时着重强调自然村的服务半径,对集聚发展型农居点数量及位置进行了选择;李卫民等[15]采用引力模型和加权Voronoi图的结合来划分农村居民点类型,对西安市相桥街道农村居民点进行优化布局。农村居民点的形成过程是综合了经济、社会、自然资源禀赋、历史、文化传统等各种复杂因素综合作用的结果,而综观国内外已有的有关居民点优化布局的研究文献可知,现有的农村居民点布局适宜性评价的方法比较单一,且没有考虑到农村居民点布局适宜性评价是个动态变化过程,因此,难以完全满足我国农村宅基地空间优化布局相关实践发展的需要,值得更进一步深入研究。

1 农村宅基地布局适宜性评价及优化策略的理论解析

农村宅基地的空间布局是否适宜,应该从宅基地的使用者农民自身的角度出发,来进行适宜性评价,而随着经济社会的快速发展,中国农民自身的角色在不停地变换,已经先后从自给自足的专职农民、半工半农的兼业农民和城市化农民逐步转换。随着农民角色的变换,农民自身对宅基地选址的要求也发生了很大的变化。

1.1 自给自足的专职农民时代

改革开放之前,特别是经济社会发展水平落后的广大农村地区,农民“面朝黄土背朝天”,农业是农民最主要的收入来源,农村地区经济社会发展普遍比较落后,农村经济以自给自足的小农经济为主,农村和外界的物资交换很少,而种植业本身又是农地密集型产业,因此,耕作半径是当时农村宅基地选址的最主要考虑因素,经济社会发展越落后的地区,这种情况越明显。

1.2 半工半农的兼业农民时代

改革开放后,随着经济社会的快速发展,农业在农村经济中所占的比例越来越低,农民对农地的依赖度越来越小,大量的农民成为兼业农民,半工半农已经成为普遍社会经济现象。与此同时,随着农村交通工具(电瓶车、摩托车、小汽车等)的大量普及,耕作半径对宅基地选址的影响越来越小,在宅基地选址的时候,农民越来越关注宅基地的交通区位、经济区位等因素。

1.3 城市化农民时代

在中国某些经济社会高度发达的农村地区,农地已经大规模的集中流转,由专业农业公司或者种粮大户,通过农业机械化规模化种植,农民已经完全脱离了农地,非农收入已经成为农民的最主要收入来源。农民普遍进城买房,在城镇地区生活和工作,小汽车家家户户已经基本普及,农村住宅已经成为农民的第二住所,主要承担的是节假日和退休后的休闲度假及养老功能,农民在宅基地选址的时候,主要关心的是交通区位、医疗配套、生态区位等因素。

按照现行的法律,农村宅基地仅仅限于农村本集体经济组织内部符合规定的成员,按照法律法规规定标准享受使用,用于建造自己居住房屋,而占有、利用本集体所有的土地,不可将其出卖、转让、抵押。由此可见,现有的宅基地法律制度安排,是比较适合自给自足的专职农民时代的一种制度安排,是改革开放前特殊的农村经济社会发展的产物,已经完全不符合改革开放后,经济社会快速发展,城镇化快速推进背景下,农民对宅基地选址的要求,必然导致宅基地的分散、细碎化布局,导致大量的空心村的产生,既增加了政府对农村基础设施的配套成本,也不利于农村集体建设用地集约节约利用水平的提高。因此,在国家进行新一轮的空间规划编制的背景下,根据广大农村不同的经济社会发展阶段,必须从多视角对农村宅基地的空间布局进行适宜性评价,建立乡镇一级的农村宅基地标准地价体系,至少在乡镇一级内部突破现有的宅基地政策的限制,通过建立市场机制,补交宅基地的土地级差价格,鼓励农民把宅基地从不适宜区往适宜区集聚,优化广大农村的宅基地空间布局,提高农村宅基地的集约节约利用水平。

2 研究方法

2.1 基于熵权法的宅基地布局适宜性评价模型

2.1.1 宅基地布局适宜性评价指标体系的构建。当今我国大量农民特别是年轻农民,已经从兼业农民转化为产业工人,越来越多的农村人进入城镇工作和生活,农民对农地的依赖度越来越低,农民对宅基地空间布局的关注度已经从原先的耕作半径往宅基地空间布局的交通区位、经济区位和生态区位等方面转变,因此,该研究从生态保护、交通区位、经济区位、空间热点、空间密度、气候、坡度、地质灾害、污染9个方面构建宅基地布局适宜性的评价指标体系。

(1)生态保护。结合新一轮的空间规划,根据“三调图斑”和“三生”功能分区成果,可知生态保护极重要区、生态保护重要区和生态保护一般区。宅基地处于生态保护极重要区,适宜性得分为1;宅基地处于生态保护重要区,适宜性得分为2;宅基地处于一般区,适宜性得分为3。

(2)交通区位。对交通干道(不包括高速公路和铁路)分别作500和1 500 m的缓冲区,结合空间叠加技术,把交通干道500 m缓冲区内作为交通便捷区,把交通干道500~1 500 m缓冲区内作为交通一般区,把剩下的地区作为交通不便捷区。宅基地处于交通不便捷区,适宜性得分为1;宅基地处于交通一般区,适宜性得分为2;宅基地处于交通便捷区,适宜性得分为3。

(3)经济区位。

以城镇为中心,分别做2和5 km的缓冲区,结合空间叠加技术,把农村宅基地接受城镇的经济辐射能力分为3个梯次,2 km以内为第一梯次,2~5 km为第二梯次,5 km以外为第三梯次。宅基地处于第三梯次,适宜性得分为1;宅基地处于第二梯次,适宜性得分为2;宅基地处于第一梯次,适宜性得分为3。

(4)空间热点。

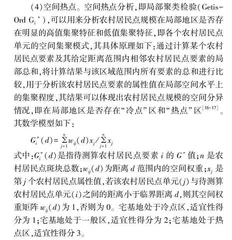

空间热点分析,即局部聚类检验(Getis-Ord Gi),可以用来分析农村居民点规模在局部地区是否存在明显的高值集聚特征和低值集聚特征,即各个农村居民点单元的空间集聚模式,其具体原理如下:通过计算某个农村居民点要素及其给定距离范围内相邻农村居民点要素的局部总和,将计算结果与该区域范围内所有要素的总和进行比较,用于分析该农村居民点要素的属性值在局部空间水平上的集聚程度,其结果可以体现出农村居民点规模的空间分异情况,即在局部地区是否存在“冷点”区和“热点”区[16-17]。其数学模型如下:

式中:Gi(d)是指待测算农村居民点要素i的G值;n是农村居民点斑块总数;wij(d)为距离d范围内的空间权重;xj是第j个农村居民点属性值,若该农村居民点单元(j)与待测算农村居民点单元(i)之间的距离小于临界距离d,则其空间权重矩阵wij(d)为1,否则为0。宅基地处于冷点区,适宜性得分为1;宅基地处于一般区,适宜性得分为2;宅基地处于热点区,适宜性得分3。

(5)空间密度。