闽江源杉木退化人工林修复改造效果

作者: 黄卫国

摘要 通过对福建省建宁县闽江源多代连栽的杉木退化人工林进行修复改造试验,分析不同技术措施对杉木林生长的影响。结果表明:采取择伐+林下套种(Ⅰ)、疏伐+施肥(Ⅱ)和割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)3种修复改造技术措施,对闽江源杉木退化人工林有较好的促进生长和修复作用。通过3种技术措施,杉木林分树高、胸径和单株材积等生长情况和生物量较CK相比均有明显增长。采用割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)的杉林平均胸径、树高和单株材积较CK增加最大,分别达到18.22 cm、17.47 m和0.150 1 m3。

关键词 杉木;退化人工林;修复改造;闽江源;生长效果

中图分类号 S753.7 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)20-0122-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.20.030

Effect Analysis of Restoration and Reconstruction of Degraded Cunninghamia lanceolata Plantation in Minjiangyuan Region

HUANG Wei-guo

(Jianning Forestry Bureau, Jianning, Fujian 354500)

Abstract The effects of different technical measures on the growth of degraded Cunninghamia lanceolata plantation in Minjiangyuan region of Jianning County, Fujian Province were analyzed through restoration and reconstruction experiments.The results showed that selective cutting + understory interplanting (Ⅰ), thinning cutting + fertilization (Ⅱ) and cutting, irrigation and weeding + pruning + fertilization (Ⅲ) had good effects on growth promotion and restoration of degraded C.lanceolata plantation in Minjiangyuan region.The growth of height (DBH), volume and biomass of C.lanceolata stand were significantly increased compared with the untreated stand by three technical measures.Compared with the control group, the average DBH, tree height and volume per plant increased the most in the treatment of cutting irrigation weeding + pruning + fertilization (Ⅲ), reaching 18.22 cm, 17.47 m and 0.150 1 m3, respectively.

Key words Cunninghamia lanceolata;Degraded plantation forest;Restoration and reconstruction;Minjiangyuan region;Effect of growth

杉木(Cunninghamia lanceolata) 属杉科(Taxodiaceae)杉木属(Cunninghamia)乔木,主要分布在秦岭以南地区,是我国重要的用材树种和储备林树种之一,具有生长快速、材质优良、经济价值高等优点[1-4]。杉木喜气候温暖湿润、土壤肥厚的环境生长。多年来,由于片面追求丰产经营措施,以及杉木连栽引起的土壤养分流失及地力严重衰退,导致我国南方大面积杉木出现了生长量下降的问题[4-5],直接威胁到林木生长、木材产量和造林质量,进而影响到林分多功能效益的发挥和可持续经营。近年来,福建省建宁县按照“抚、补、替”为主的技术思路,通过杉木低效低产林的改造、森林质量精准提升、林分修复等措施不断提高森林的覆盖率,改善森林质量,使现有的森林资源在林分结构、树种组成、林分生产力等方面较以往的森林有着明显改善。笔者开展了不同造林技术措施对杉木退化人工林修复改造对比试验,并进行效果分析,以期为杉木退化人工林修复提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

建宁县位于福建省西北部,是全国南方集体林区林业重点县,林业用地13.73万hm2,占全县土地总面积的79.97%,其中有林地面积12.71万hm2,森林覆盖率79.97%。植物种类多达1 300余种。试验地位于建宁县闽江源林场,地处 116°54′ E,26°56′ N,属亚热带海洋性季风气候,年降水量1 800~2 100 mm, 年均气温16.5~17.5 ℃,常年相对湿度84%,平均日照时数为1 721 h,无霜期230~280 d。气候四季明显,昼夜温差大,春季气候多变,冷热无常,夏季温和湿润,雨量充沛。属低山丘陵地貌,海拔280~1 858 m, 坡度23°~25°,长坡全坡。腐殖层厚度25~40 cm, 土壤为山地黄红壤,立地质量等级为 Ⅱ 级。试验林营建于2008年3月的杉木中龄林,前栽为杉木纯林,位于该县里心镇戴家村47林班8大班30小班、黄坊乡安寅村48林班6大班70小班和黄坊乡陈岭村43林班4大班50小班,为杉木木荷混交林(6杉木4木荷),林地面积约为50 hm2,林下植被以枸脊(Woodwardia japtnica)、芒萁(Dicranopteris dichotoma)、乌毛蕨(Blechnum orientale)等为主。

1.2 修复类型设计

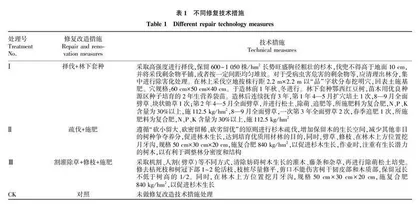

2018年3月试验采用随机区组设计。每个试点区5 hm2,在试验地中坡处各设置3个不同修复改造技术措施处理,每种类型重复3次,共设9块样地,每块样地面积为50 m×50 m。具体试验处理见表1。

1.3 测量分析方法

修复改造试验结束后,于2022年9月对每个样地中的杉木进行挂牌编号,并用测高杆测定每株树高,用胸径尺测量每株胸径,测算增长量和增长幅度。按杉木二元立木材积模型[6]计算杉木单株材积,公式如下:

V=0.000 070 609 4×D1.801 671×H0.997 998

式中,V为材积(m3),D为胸径(cm),H为树高(m)。

1.4 数据统计 用Excel 2010进行数据统计并制图,用DPS 9.5软件进行差异性检验分析。

2 结果与分析

2.1 修复改造措施对杉木林胸径生长的影响

从图1可见,择伐+林下套种(Ⅰ)、疏伐+施肥(Ⅱ)和割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)3种修复改造技术措施平均胸径分别为14.92、15.34和18.22 cm。不同修复改造技术措施均能促进杉木单株和林分平均胸径的增长,较CK(11.45 cm)相比分别增加了30.31%、33.97%和59.13%,且与CK相比,各修复改造措施平均胸径差异显著(F=15.72,P=0.001 0<0.01)。

处理号TreatmentNo.修复改造措施Repair and reno-vation measures技术措施Technical measuresⅠ择伐+林下套种采取高强度进行择伐,保留600~1 050株/hm2长势旺盛胸径粗壮的杉木,伐兜不得高于地面10 cm,并将采伐剩余物平铺,或者按一定间距均匀堆放。对于受病虫害危害的剩余物等,应清理出林分,集中进行除害化处理。在林上采伐空地按株行距2.2 m×2.2 m以“品”字状分布挖明穴,回表土施基肥。穴规格:60 cm×50 cm×40 cm。于造林前1年秋、冬进行。林下套种鄂西红豆树,苗木用优良种源区种子培育的2年生营养袋苗。造林后连续抚育3年,第1年4—5月扩穴培土1次,8—9月全面劈草、块状锄草1次;第2年4—5月全面劈草,并进行松土、除萌、追肥等,所施肥料为复合肥,N、P、K含量为30%以上,施112.5 kg/hm2,8—9月全面劈草,一次第3年全面劈草2次,春季追肥1次,所施肥料为复合肥,N、P、K含量为30%以上,施112.5 kg/hm2

Ⅱ疏伐+施肥遵循“砍小留大、砍密留稀、砍劣留优”的原则进行杉木疏伐,增加保留木的生长空间,减少其他非目的树种争夺养分,促进林木生长,达到培育优质用材林的目的,同时,劈草、修枝、在林木上方位置挖月牙沟,规格50 cm×30 cm×20 cm,施复合肥840 kg/hm2,以促进杉木生长,作业时,注重有生长潜力的树木,以有利于调整林分密度和结构

Ⅲ割灌除草+修枝+施肥采取机割、人割(劈草)等不同方式,清除妨碍树木生长的灌木、藤条和杂草,再进行除萌松土培兜。修去枯死枝和树冠下部1~2轮活枝,枝桩尽量修平,剪口不能伤害树干韧皮部和木质部,保留冠长不低于树高的1/2。同时,在林木上方位置挖月牙沟,规格50 cm×30 cm×20 cm,施复合肥840 kg/hm2,以促进杉木生长

CK对照未做修复改造技术措施处理

2.2 修复改造措施对杉木林树高的影响

从图2可见,择伐+林下套种(Ⅰ)、疏伐+施肥(Ⅱ)和割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)3种修复改造技术措施平均树高分别为13.40、14.57和17.47 m。不同修复改造技术措施均能促进杉木单株和林分平均树高的增长,较CK(10.43 m)相比分别增加了28.48%、39.69%和67.50%,且与CK相比,各修复改造措施平均树高差异显著(F=14.26,P=0.001 4<0.05)。

2.3 修复改造措施对杉木林单株材积的影响

从图3可见,择伐+林下套种(Ⅰ)、疏伐+施肥(Ⅱ)和割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)3种修复改造技术措施平均单株材积分别为0.122 5、0.140 8和0.150 1 m3。不同修复改造技术措施均能促进杉木林分平均单株材积的增长,与CK(0.089 9 m3)相比分别增加了36.26%、56.62%和66.96%,且与CK相比,各修复改造措施平均单株材积差异极显著(F=21.275,P=0.000 4<0.01)。

3 结论与讨论

已有研究发现,长期种植单一树种可能会造成土壤养分消耗单一,某些营养元素缺乏及地力衰退[4]。杉木连栽造林土壤肥力下降,导致营养元素流失和元素不均衡。连栽多代的林地再造杉木林的成活率低,生长慢,生物量少[7-8]。择伐、疏伐、施肥、割灌除草、修枝、林下套种等林地修复改造措施可以从生物量分配的角度和营养供需方面改善土壤养分状况,从而达到促进林木生长的目的[9]。梁俊文[10]研究认为,采取科学细致的措施整理林地,通过翻地整地等措施将杂草翻耕到林地土壤中,结合地下的微生物作用,可提高土壤肥力,为林木的生长发育提供肥料,供应林木的健康发育。黄承标等[11-12]研究认为,经抚育间伐后,林分光照条件得到明显改善,林木生长空间充分扩展,有利于林木的生长。该研究通过对福建省建宁县闽江源因多代连栽杉木的退化人工林进行修复改造试验,分析不同技术措施对杉木林生长的影响。试验结果表明,采取择伐+林下套种(Ⅰ)、疏伐+施肥(Ⅱ)和割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)3种修复改造技术措施,对闽江源杉木退化人工林具有较好的促进生长和修复作用。结果表明:采用割灌除草+修枝+施肥(Ⅲ)的杉木林平均胸径、树高和单株材积较CK增加最大,分别达到18.22 cm、17.47 m和0.150 1 m3。

参考文献

[1]王海伦,文仕知,何功秀,等.杉木人工林土壤养分含量与林木器官养分含量及林龄的关系[J].中南林业科技大学学报,2022,42(10):119-128.

[2] 赵铭臻,刘静,邹显花,等.间伐施肥对杉木中龄林生长和材种结构的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版),2023,47(2):70-78.

[3] 连书钗.伐桩及林地地位指数对杉木萌芽更新的影响[J].福建林业科技,2022,49(3):69-71,84.

[4] 彭丽鸿,崔朝伟,王佳琪,等.连栽对杉木人工林土壤表层真菌群落结构及功能的影响[J].福建农林大学学报(自然科学版),2022,51(5):621-628.

[5] 张红梅.杉木连栽地营造米老排林后的土壤物理性质[J].绿色科技,2022,24(17):90-94.

[6] 福建省市场监督管理局.主要树种二元立木材积表:DB35/T 1823—2019[S].福建省市场监督管理局,2019.

[7] 钟祥顺.杉木和枫香混交对杉木生长及土壤肥力的影响[J].福建林业,2022(4):40-43.

[8] 杨哲.关于杉木幼林抚育技术的综合评价[J].绿色科技,2022,24(17):115-118.

[9] 傅仲豪.采伐剩余物和施肥管理对杉木生长与土壤养分有效性影响[D].福州:福建农林大学,2019.

[10] 梁俊文.杨树人工林退化现状与林分修复[J].林业科技情报,2022,54(2):68-70.

[11] 黄承标, 马承彪, 曹继钊,等.不同立地及间伐强度对马尾松人工幼林生长的影响[J].西北林学院学报,2013,28(1):141-145.

[12] 汪建新.抚育间伐对杉木人工林林分生长的影响[J].安徽农业科学,2021,49(15):129-130,133.

作者简介 黄卫国(1973—),男,福建建宁人,技师,从事森林资源培育研究和管理。

收稿日期 2023-03-17