面向乡村振兴的我国农业硕士研究生培养路径探索

作者: 张荣天 高云芳

摘要 农业硕士是与农业技术推广和农村发展任职资格相联系的专业学位,农业硕士研究生培养在我国农业领域输送复合型人才中发挥着重要作用,在乡村振兴战略背景下如何优化我国农业硕士研究生培养意义更大。通过对我国涉农类院校农业硕士研究生培养的调研发现,农业硕士培养现状呈现出招生人数显著增加、课程体系差异化及培养方式导师化的主要特征;农业硕士培养存在研究生课程设置偏学术化、学生科研创新能力不足、实践教学环节相对滞后及双导师制度不完善等问题;针对当前培养现状及存在问题,尝试从优化课程体系、创新实践模式、夯实实践环节及完善双导师考核管理制度等方面提出乡村振兴战略背景下我国农业硕士研究生培养路径建议。

关键词 农业硕士;培养路径;对策建议;乡村振兴

中图分类号 S-01文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0273-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.064

Exploration on the Cultivation Path of Agricultural Master’s Degree Students Facing Rural Revitalization in China

ZHANG Rongtian1,2, GAO Yunfang2

(1. Institute of Rural Revitalization Strategy, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009;2. College of Agronomy, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009)

Abstract Master of agriculture is a professional degree related to the qualification of agricultural technology promotion and rural development. The cultivation of master of agriculture graduates plays an important role in the transportation of compound talents in China’s agricultural field. Under the background of rural revitalization strategy, it is more significant to optimize the cultivation of master of agriculture graduates in China. Through the research on the cultivation of agricultural master’s degree students in agricultural related colleges and universities in China, this paper found that the current situation of the cultivation of agricultural master showed the characteristics of the obvious increase in the number of students enrolled, the differentiation of the curriculum system and the tutorial of the cultivation methods. There were some contradictions in the cultivation of agricultural masters, such as the academic curriculum, the lack of students’ scientific research and innovation ability, the relatively lagging practice teaching link, and the imperfect dual tutor system. We attempted to put forward suggestions on the training path of agricultural master’s degree students under the rural revitalization strategy from the aspects of optimizing the curriculum system, innovating the practice mode, consolidating the practice link and improving the dual tutor assessment management system.

Key words Master of agriculture;Cultivation path;Countermeasures;Rural vitalization

1999年为了满足国家农业农村现代化发展对高层次专门人才的迫切需求,正式设置了农业推广硕士(简称MAE);2015年颁布的《关于农业推广硕士定名为农业硕士有关事宜通知》中将“农业推广硕士”更名为“农业硕士”;2016年颁布的《全国农业硕士教指委关于农业硕士专业学位领域设置调整的通知》中将农业硕士专业学位从原来的15个领域调整为农业管理和农村发展等在内的8个领域[1]。农业专业硕士自21世纪初开始招生,经过20多年的实践与探索,我国农业硕士专业学位研究生培养模式不断优化和调整,农业硕士研究生培养的数量和质量也得到较大的发展和进步,为我国农业农村现代化和乡村振兴发展培养了大批高层次的“三农”领域的专业技术和管理人才。

目前,关于农业硕士研究生培养研究主要集中在模式构建、问题剖析及提升建议等方面。①模式构建研究。农业硕士专业研究生培养模式主要包括理论+实践双课程体系、双导师制培养模式、全日制与非全日制结合模式[2-4]等;另外,国内学者构建了基于“校-企-生”多赢的产学协同应用型农业硕士培养模式[5];王勇等[6]从“政用产学研”研究角度出发,尝试构建出了基于“政用产学研”五位一体的农业硕士实践育人的培养新模式。②存在问题研究。钟先锋等[7]研究认为,我国农业专业硕士培养目标、课程体系及奖评机制方面存在不足,造成了我国农业硕士专业研究生培养与社会需求脱节、科学研究与生产需求脱节以及科研人员与农民脱节“三脱节”现象;石方刚等[8]研究指出,目前我国农业硕士培养存在课程设置不科学、教师经验不足以及实践环节不受重视等问题;曹受金等[9]研究发现,课程设置不相匹配、实践教学形式化、教学方式陈旧化以及培养过程缺乏监管等是当前我国农业硕士专业学位研究生培养主要问题表现。③提升建议研究。戚亚梅[10]从建立多元系统监督及评价体系、构建课程教学体系等方面提出了我国农业硕士研究生培养的政策建议;骆乐等[11]构建“三层次、全过程、互通式”的农业硕士专业学位研究生实践能力提升的联动培养创新模式;刘海斌等[12]研究认为,通过改革培养机制、重视政策激励以及畅通实习渠道等举措可有效推动农业硕士研究生更好地融入“三农”实践领域之中。同时,目前国内学者也开始关注到农业硕士研究生培养与乡村振兴战略贯彻实施相结合的研究[13]。可以发现,目前关于农业硕士专业学位研究生培养研究方面已取得了一定的成果;面对新时代、新背景及新要求,我国农业硕士研究生培养模式仍存在一些不足,尤其是系统研究揭示乡村振兴战略与农业硕士专业学位研究生培养之间关系及优化路径的研究还相对薄弱。

鉴于此,在深入贯彻落实乡村振兴战略背景下,笔者选择我国涉农类高校中的扬州大学、浙江农林大学及安徽农业大学的农业硕士研究生作为典型研究对象,通过开展调研全面了解和把握当前我国农业硕士专业学位研究生培养的现状及其存在的问题;结合当前乡村振兴国家战略目标和要求,尝试从乡村振兴战略人才需求视角出发,提出未来我国农业硕士专业学位研究生培养路径的建议。

1 农业硕士研究生培养现状分析

1.1 农业硕士招生情况

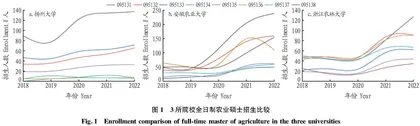

全日制研究生招生人数显著增加,非全日制研究生招生人数较不稳定。农业硕士研究生的培养工作从2018年开始统一按照调整后的8个领域开始招生和培养工作。通过统计扬州大学、安徽农业大学、浙江农林大学农业硕士8个方向的招生情况(图1、2),结果发现2018—2022年间,3所院校的全日制农业硕士研究生招生人数总体上呈现增长的趋势,其中农艺与种业专业的招生人数有较大幅度增长,招生人数所占比重最多,而农业管理、食品加工安全、畜牧专业的招生人数也有小幅度增长;3所院校的非全日制农业硕士招生人数较不稳定,但总体上来看,农艺与种业专业非全日制的招生人数仍然占较大的比重,农业管理 、食品加工与安全、畜牧等专业非全日制的招生人数比重较小。

1.2 课程体系差异化

3所院校均实行分类培养模式,在课程设置方面彰显出学科领域特色,构建具有明显区别的课程体系。例如,农业管理与农村发展领域主干课主要涉及产业经济、社会学、管理学和发展规划等学科的农村发展理论课程,如农村社会学、农业政策学、现代管理学等;而农艺与种业领域主干课主要设置了作物栽培的一些基础理论课程,如高级作物学、作物生理研究法、植物生产理论与技术、作物生态学等。虽然农业硕士不同领域的课程设置都突出了其专业特色,但相应的实践案例课程设置较少。

1.3 培养方式导师化

随着社会经济不断发展,农业硕士培养主要以专业实践为导向,重点提升学生的专业技能和实际应用能力。因此,与学术硕士研究生培养模式不同,农业硕士研究生培养实行的是双导师制,校内导师和校外导师的分工和职责不同,尤其是校外指导老师,往往在行业发展、实践训练以及职业能力培养中发挥着不可替代的作用。在农业硕士研究生培养过程中,培养模式是导师负责和学科联合培养相结合,其中导师是研究生培养的第一责任人,但校外指导老师在研究生培养中的作用不足。

2 农业硕士研究生培养问题剖析

2.1 研究生课程设置偏学术化

全日制农业硕士专业学位研究生所采用的培养计划沿用教育部颁发的农业技术推广专业硕士生培养方案,虽然人才培养方案不断完善,但教育理念还是偏于学术型,如农业管理和农村发展领域理论课设置较多、实践案例课偏少,而像农艺与种业领域对经济学、管理学等课程的设置也较少。通过调研发现,安徽农业大学课程体系缺乏专业特色,理论课多,案例分析的教学内容较少,与学术学位的课程体系无太大差异,农业硕士课程设置缺乏一定的针对性,在细化领域研究以及未来的工作方面起不到打下专业基础的作用[14]。

2.2 研究生科研创新能力待提高

科研创新能力培养是农业硕士研究生培养过程中非常重要的部分,也是评价农业硕士研究生学术水平的重要因素。当前调研3所院校农业硕士研究生的科研创新能力仍欠缺,扬州大学农业硕士研究生因专业基础知识不扎实、科研兴趣不浓厚等原因存在科研创新能力不足、科研潜力不能充分发挥等现象[15];安徽农业大学的农业硕士研究生因缺乏一定的创新能力,难以满足新时代的需求[16];浙江农林大学的农科类专业学位硕士研究生创新性实践能力难以满足目前专业学位研究生培养内在要求[17]。

2.3 实践教学环节设置相对滞后

根据农业硕士专业学位的培养目标,主要为农业部门或者农业相关领域的技术研究、应用、开发与推广提供人才,其次就是为新农村的发展、农业教育培训等农业企事业单位以及农业管理部门培养具有良好职业素养和较强创新创业能力的复合型高层次人才。调研的3所涉农院校虽然在培养方案中也有实践教学环节的课程设置,培养计划的实践课程设置要求不少于6个学分,占课程总学分比重不大,同时实践环节教学由于种种原因往往没有真正落到实处,进而导致校外实习趋于形式化[15]。