新农科及生态文明建设双驱动下农林类高校中环境法学课程教学改革探索

作者: 侯吉妃 李学德 张震

摘要 针对环境专业的环境法学教学过程存在“教”授模式传统和“学”习积极性不高的2个方面问题,从教师素养、教学内容、授课方式、考核方式及学生学习方式等方面探讨了环境法学课程的教学改革措施,以期提高环境法学教学质量,增强新农科环境人才的培养素质,为乡村振兴和生态文明建设培养合格人才,同时也为农林院校环境法学课程教学改革提供参考和借鉴。

关键词 环境专业;环境法学;教学;改革

中图分类号 S-01文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0276-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.065

Exploration of the Teaching Reform on the Environmental Law Course in Agricultural and Forestry Colleges under the Construction of New Agricultural Science and Ecological Civilization

HOU Jifei, LI Xuede, ZHANG Zhen

(College of Resources and Environment, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036)

Abstract In view of the traditional teaching mode of “teaching” and the low enthusiasm of “learning” in the teaching process of environmental law, this paper discussed the teaching reform measures of environmental law course from the aspects of teachers’ quality, teaching content, teaching method, assessment method and students’ learning method to improve the teaching quality of environmental law and enhance the training quality of environmental talents in new agricultural science. The paper results enhance the qualified talents for rural revitalization and ecological civilization construction, and also provide reference for the teaching reform of environmental law in agricultural and forestry colleges and universities.

Key words Environmental major;Environmental law;Teaching and learning;Reform

2019年,随着“安吉共识”“北大仓行动”和“北京指南”三部曲的推出,我国农林类高校的新农科建设全面展开,对接国家重大战略需求,在粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等五大领域,设置了包括环境科学与工程在内的12个人才培养引导性专业[1-2]。环境科学与工程专业是新农科建设过程中不可或缺的重要组成,特别是在生态文明领域,需要为国家“碳达峰碳中和”的重大战略培养从事研究、规划设计、开发、管理等工作的复合型人才[3]。由此可见,提高农林类院校的环境科学与工程专业教学质量和水平十分重要和紧迫。

此外,党的十八大以来,党围绕着生态文明建设提出了一系列新理念、新思想、新战略,使得生态文明建设深入人心[4-5]。在2022年党的二十大报告中,将“人与自然和谐共生的现代化”作为“中国式现代化”5个基本特征之一,进一步突出了生态文明建设在新时代中国式现代化建设过程中的基础性和战略性。然而,生态文明的建设和实现归根结底需要依靠法治。自2014年全国人大常委会表决通过了《环保法修订案》,环保法完成了25年来的首次修订以来,我国的生态环境法治也迎来了一个快速发展、全面发展和高质量发展的“黄金期”[6]。环境法律、法规的制定是保障生态文明建设顺利进行的重要基石,而环境法学教育是环境法律制度良好实施的基本途径[7-8]。

在高校新农科和生态文明建设的双驱动力下,环境法学作为环境科学与工程专业的专业选修课程,其重要性也越来越突出。特别是,近些年来频发的环境违法案件多是由企业环保主管或技术人员的环境法律意识淡漠导致。作为环境专业的学生,除了掌握环境科学的专业理论和实践技能外,还应掌握一定的环境相关法律知识,能够在将来工作岗位上做到知法、守法、懂法、用法,这样才能够成为生态文明建设的主力军。

1 环境法学课程特点

环境法学作为一门偏重人文学科的课程,在以往的农林类院校环境专业中一直处于可有可无状态,但是随着生态文明建设的推进,环境法制的不断完善,高校对环境法学课程的教育也越来越重视。考虑到理工科学生缺少相应的法律基础知识及法律学思维,该课程教学选用的教材是由吴婧、张一心老师主编的《环境与资源保护法》。在众多环境法学教材中,该教材易于法律基础薄弱的环境专业学生的理解与学习。该课程授课内容主要分为两部分,第一部分包含了中国环境法的渊源、环境行政管理机构与环境行政执法、环境纠纷与环境损害的解决机制、环境与资源保护法的基本原则、环境保护基本法律制度等环境法学基本知识与框架;第二部分分章介绍了环境污染防治、自然资源保护、生态保护、绿色发展等方面的法律法规。全书总共10章内容,授课内容涉及环境科学、管理学、经济学、法学等多方面知识。目前,环境法学课程在本校环境专业的授课学时设置为24学时。

2 传统环境法学教学中存在的问题

在具体教学过程中,笔者发现该课程在“教”与“学”过程中存在以下困境:

2.1 “教”授模式过于传统

在授课过程中,为了在规定的课时内完成本门课的培养目标,上课过程中多以教师课堂讲授作为主要授课方式,教学手段过于单一,忽视了与学生的互动,以及对学生创造性和主动思考能力的训练。由于该课程内容包罗万象,在授课过程中教师往往存在蜻蜓点水和满堂灌的现象,导致教学效果较差。在对该课程的考核方面,仍采用期末考试成绩(70%)+平时成绩(30%)的传统权重,考试以书面考核为主,题型也是较为常规的名词解释、简答题、论述题等,缺乏对理解性知识的考察。由于考试成绩占了总成绩的70%,导致学生出现忽视平时课堂表现,重视考前突击学习,这就可能致使平时上课不认真的同学获得高分,与平时学习认真的同学卷面成绩相近;或学生仅注重课堂讲解的重点知识内容学习,忽视了课程学习的整体性和系统性。此外,由于学生上课人数较多,可达70~90人次,教师在进行平时成绩考核时,不能兼顾所有学生的表现。因此,最终导致教师和学生均忽视平时表现及成绩,往往重视课程最终的卷面成绩。

2.2 “学”习的积极性及兴趣不高

虽然本课程选用的教材适合法学基础薄弱的环境专业学生,但是本专业学生往往只有这一门法律方面的专业选修课,且在学习该课程之前,也仅有环境影响评价、环境规划与管理课程做基础,缺少相关的法学基础知识储备。虽然教师在授课过程中尽可能地通俗讲解,在上课过程中仍必不可免地会涉及法学的基本理论、政策法规文件、法律专业术语等,课程内容相对枯燥,学生难以顺利掌握相关内容。因此,在学习过程中,学生表现出兴趣不高、注意力不集中、打瞌睡等现象,导致课堂氛围沉闷。

传统的环境法学“教”与“学”的方式,阻碍了环境法学的教学效果,不利于新时代环境类学生的培养。

3 环境法学教学改革

普遍认为,在教学活动中教师处于主导地位,而学生则是主体[9]。因此,针对环境法学教学过程中出现的问题,笔者重点从教师的“教”角度进行一系列的改革并对学生的“学”辅以相应改革。

3.1 教师“教”授的改革措施

3.1.1 授课教师素质提升:法学与环境知识相融合。

环境法学是以环境法的理论与实践及其发展规律为研究对象的一门新兴、交叉法学学科。因此,要求授课教师不仅要具有丰富的环境方面的知识,还需具备相应的法学相关知识。作为环境专业的教师,可通过网络经典MOOC及相关视频资料加强法学相关知识的补充与储备,这样才能在上课时做到环境与法律的融会贯通,才能将枯燥的法理通俗地传递给学生。

3.1.2 授课内容的改革:课程内容与时代、生活相联系。

环境法的调整对象是以环境为介质而形成的人与人之间的社会关系,因此,环境法学是一门与时代紧密联系的课程[10]。社会在发展,新的环境问题也在凸显,伴随着环境方面的法规也在不断确立和完善,但是环境教材更新较慢,因此,这就要求教师在授课过程中将课本中未涉及的新修订或者新出台的环境法律法规进行补充说明。如2015年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护法》,将修订前的“使环境保护工作同经济建设和社会发展相协调”改为“使经济社会发展与环境保护相协调”,突出了环境保护的重要性;将生态保护红线制度、区域限批制度和总量控制制度及生态补偿制度等制度写进法律,完善了环境管理制度[11]。再如2018年1月1日起开始施行的《中华人民共和国环境保护税法》,在市售的环境法学书籍中很少有教材将这一新的法规纳入到课程学习内容中,而环保税取代原有的排污收费制度,不管是从征收范围还是征管部门均发生了重大变化,有利于增加环境执法的规范性、刚性,对生态环境保护具有重大意义。

人们每天呼吸的空气、吃的每一粒米都无一例外地与环境相关联,环境法学所涉及的内容十分贴近生活,在授课过程中应注重加入贴近生活中的案例,并结合所涉及的知识点进行分析、讨论。如在讲解环境行政执法时,可以引入小区装修噪音扰民问题。

3.1.3 授课方式的改革:充分发挥多媒体教学优势,与传统教授方式相结合。

信息网络化的高速发展为教学提供了多元化的便利,不仅能够提供图文,更能够提供音像,使学生能够更扎实地将课本知识理解、吸收[12]。在2016年中国庭审公开网正式开通(http:∥tingshen.court.gov.cn/),在该网站可以观看庭审直播或者重大案件的回顾。在教学过程中,了解到大部分的学生都没参与庭审的经历,因此,与其乏味地将课件中的案例以文字或者图片的形式展示给学生,不如选择与环境污染、环境犯罪或者环境纠纷有关的庭审直播,并通过庭审直播与课本知识点相结合传递给学生。例如,在该课程第8章的野生动物保护章节,选择了案号为(2020)赣04刑终71号的庭审视频,并在授课过程中对庭审视频中的诉讼类型、程序、法理及法律条文等内容针对性的讲解,有利于提高学生对知识学习的系统性。此外,课前通过网络渠道的便利性,提前将授课内容及学生需要查阅的内容发布,方便学生提前熟悉、准备本次课程的内容。

3.1.4 考核机制的改革:提高平时成绩权重,并优化考核机制。

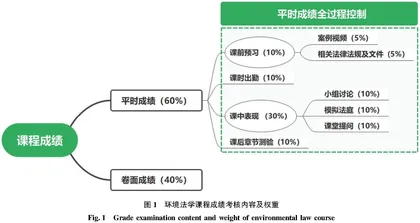

成绩是学生学习的最主要的驱动力之一[13]。因此,在课程考核机制的设置上要充分利用这一驱动力,加强平时成绩在课程所占的比重,注重过程考核,将平时成绩的比重提升至50%甚至更高,并建立详细的平时考核评分细则[14]。如该课程授课时,将平时成绩按照上课时间线,分为课前、课时(出勤)、课中、课后,并根据每一阶段的特点安排不同任务、分配不同权重。图1所示是该课程运行时在不同阶段设置的考核内容及赋予的权重值,以加强教师对学生学习过程的控制,提高学生对课程学习的系统性和整体性。

在平时成绩考核时,一定要覆盖到全体学生、全部学习过程,才能公平、公正地评价学生过程学习情况[15]。在此过程中可以利用线上教学工具,如雨课堂、超星等平台,进行课前资料的发布、课堂签到、课堂小测验等工作,通过平台数据,对所有学生的平时成绩进行考核。此外,教师通过学生参与小组讨论、参与模拟法庭及课堂提问情况进行课堂表现考核评估。该课程利用超星泛雅平台数据协同教师评分,探索了平时成绩考核全学员、全程、全覆盖模式(表1),以量化学生在学习过程中的表现。