转制农业企业科技成果转化应用模式·现状及对策研究

作者: 周小平 李永华 徐美隆 秦彬彬 杨海霞

摘要农业科技成果转化因不同的现代企业经营管理和运行、成果类型而转化应用也有区别。以转制的科研院所科技创新、成果转化应用的典型案例等为基础,分析企业科技成果转化应用的模式以及存在的问题,并提出解决建议。

关键词转制企业;科技成果转化;模式;问题

中图分类号F 323.3文献标识码A

文章编号0517-6611(2023)24-0255-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.24.054

Study on Mode,Current Situation and Countermeasure of Scientific and Technological Achievements Transformation in Transformed Agricultural Institutes—Taking Ningxia Forestry Institute Co., Ltd. as an Example

ZHOU Xiaoping1,LI Yonghua2,3,XU Meilong3 et al

(1.Ningxia Agriculture Science and Technology Development Center, Yinchuan, Ningxia 750002;2.Ningxia Forestry Institute Co.,Ltd,Yinchuan, Ningxia 750004;3.State Key Laboratory of Seedling Bioengineering,Yinchuan,Ningxia 750004)

AbstractThe transformation of agricultural scientific and technological achievements is different because of different management modes and achievement types. Based on typical cases of scientific and technological innovation and achievement transformation in transformed institutes, we analyzed the mode and problems of transformation of scientific and technological achievements in enterprises. The methods were also proposed to solve these problems.

Key wordsTransformed institutes;Transformation of scientific and technological achievements;Mode;Problem

我国是一个农业大国,农业在我国战略发展中居于重要地位,农业科技成果转化是推动新的发展时期乡村振兴、农业现代化和高质量发展的重要支撑。国家鼓励和支持科技创新、科技成果的转化应用。宁夏党委政府高度重视农业产业高质量发展,出台了《关于促进科技成果转移转化的实施意见》等政策,鼓励科技创新和科技成果转化应用。

加快林业发展,改善生态环境,保障国土生态安全,是构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村和实施国家可持续发展战略的重要内容[1]。农业科技成果的产出表现为植物新品种、良种、专利、新产品、新技术、新设备、论文等多种形式,转化应用必须结合不同成果类型区别对待。对于市场急需的新品种、新技术等,必须通过系统化集成和工程化组装。

农业企业的产业化开发普遍存在投资周期长、低产值、机械化水平低、劳动力操作不一致等现实问题,也是限制农业科技成果转化应用的核心和关键;建设现代化强国,离不开农业的现代化,农业现代化的根本必须依靠科技创新、科技成果转化应用之路[2]。

1科研院所转企科技成果转化现状与存在问题

1.1研发与生产产业结合度契合度不高

我国农业科技成果产出单位和转化应用主体不同,科技成果转化应用模式也呈多样[3]。由于我国科技体制管理模式的不同,造成科研科技创新与企业需求结合不紧密,形成了科技与经济“两张皮”的现实问题,也是造成科技成果转化应用率不高的主要原因,尤其高校纯理论研究的科技成果转化应用率更低[4]。另外,国家财政科技资金对研发的投入力度较大,中试和产业化方面投资相对较少,加上市场原因,导致部分科技成果仅停留在实验室而无法走向田间地头并转化为现实生产力[5]。

1.2科研院所转企后科技管理尚待完善

未转制的林业科研院所之前的科研相对存在论资排辈现象,难以实现能上能下、优胜劣汰、有进有出的动态管理。人才评价不注重实际工作能力与业绩,没有充分重视工程技术人才和技能型人才的选拔和培养,为此,转企后强化了经营管理复合型人才和市场营销人才的培养,使原有的研发人员部分转向复合型人才。一批青年科技人员、管理人员和技能型人才脱颖而出,科研成果的产出也呈现出多样性。企业科技成果除个别专利技术外,其余全部转化应用。其科技创新研发统筹协调分工、发挥团队专业协作优势,形成了植物资源收集保存及生长适应性评价、种苗工厂化繁育、区域化试验示范推广等专业化团队,加快了新品种选育开发和转化应用的进程。

1.3农业科技成果转化供需不对称的问题

据分析,目前农业科技资源配置以政府主导下的科技项目配置模式为主[6],政府各主管部门在自上而下设计科技计划项目和农业科技成果转化方面[7],缺乏对市场、企业和农户需求的调查评判和充分考虑,也缺少科研、企业等成果转化应用单位的参与和需求征集,存在项目顶层设计与产业发展需求不结合等问题,很多农业科研成果与企业、产业、市场和农户等实际需求相脱节,存在成果创新链条短、实用性不强或无法实现产业化等问题。林业所的科技成果产出及转化也存在这样的问题,如在林木枝杆基质化开发应用等研发与科技成果转化的过程中,就存在科研项目投入,后续由于成果转化应用的经济效益和市场开拓等原因而无法实现产业化,有时类似的成果转化应用也属于公益性、基础性领域转化应用的科技成果;葡萄脱毒及病毒检测技术的转化和应用,也仅限于宁夏贺兰山东麓葡萄种植区和种苗繁育企业的种苗检测,每年受政府委托检测一次,不具备市场化能力。

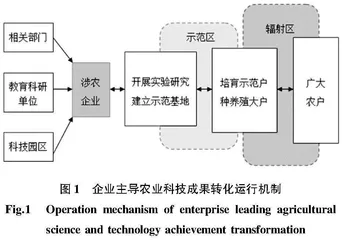

2转制科研院所科技成果转化模式

2000年,原宁夏农林科学院林业研究所转制改革成为宁夏林业研究所(有限公司)(现更名为宁夏林业研究院股份有限公司)[8]。转制的林业所科技成果的研发与生产、产业和市场紧密结合,在林木种苗工厂化繁育技术研究及产业化、叶用枸杞新品种选育栽培及开发利用等科技成果的研发与转化应用方面探索出试验、示范、推广等典型经验和做法。转制的林业所牢固树立技术研究来源于生产、技术成果服务于生产,创新成果通过生产来检验、发展依赖于技术创新的思想意识和观念。将科技创新与新产品开发、新品种推广应用等与市场产业需求紧密结合,实现科技创新—试验示范—产品推广—市场营销的良性循环。总结出企业作为成果转化应用主体的成果转化应用模式见图1。其主要做法和问题分析如下。

2.1叶用枸杞新品种种植栽培与加工三产融合的发展模式

叶用枸杞“宁杞9号”是王锦秀研究员等采用生物育种技术选育出的三倍体枸杞新品种,具有生长势强、适应性广、叶芽鲜嫩、口感好、营养好等特点。宁夏林业研究所采用公司+农户(永宁县胜利乡村委会)、龙头企业+合作社(宁夏远景草畜专业合作社)订单生产方式,分别采取土地流转、反租倒包等方式,建立叶用枸杞新品种绿色产品种植基地。叶用枸杞新品种的种植栽培、产品漂烫加工开发与市场销售为主线,从一产叶用枸杞新品种的田间种植,到二产初精深产品开发与加工,到三产市场营销及网络的建设,进行全产业链的融合发展模式示范,建立企农利益分配的新机制,加快新品种的转化推广。

一产:公司给予新品种种苗补贴,减轻种植户新品种建园管理的经济负担;同时公司为基地免费提供配套的种苗定植、水肥管理、采摘等技术培训与指导,基地按照国家绿色食品产品生产管理,统一农药采购、统一病虫害防治。

二产:一产生产的符合国家绿色食品的枸杞嫩芽按标准采收后,进行分级分选、清洗烫漂、冷却成型、快速冷冻等工艺处理后,加工出枸杞芽净菜、速冻枸杞芽菜等初级加工产品,提高叶用枸杞产品附加值。

三产:二产开发出的枸杞芽净菜、速冻枸杞芽菜等系列初精深加工产品进入市场后,通过线上、线下2种方式,进行产品的宣传与销售,探索叶用枸杞新品种的产品市场,培育宁夏叶用枸杞产品及自主品牌。

叶用枸杞新品种成果转化和种植过程中,通过技术培训,提高农户的种植技术水平,进而提升枸杞的生产管理质量,实现枸杞产业提质增效,进行公司、村委会、合作社、基地等不同经营主体的契约融合,促进不同经营主体共同发展,使农户紧跟科技创新成果、享受科技创新转化应用的利润。

2.2授权转让和订单式科技成果转化应用模式

转制的宁夏林业研究所科技创新与产业、市场紧密结合,加快新品种、新技术的转化应用成效显著。先后建立了种苗生物工程国家重点实验室等国家级科技创新平台,其科技成果转化应用与宁夏及西北地区生态文明建设、乡村特色产业发展等紧密结合,科技创新能力和支撑引领作用明显。在国家和宁夏科技创新政策的引导和支持下,近266.67 hm2“贫瘠的沙丘荒滩”变成集植物种质资源收集保存开发利用、科学技术研究、产业化示范推广为一体的高新技术示范园,获批成为国家林木种质资源库和长期科研基地,收集保存宁夏及西北地区植物种质资源92科320属1 123种(品种、包括变种),形成了以工程、种业、设计为一体的园林绿化和生态产业,加速了林木良种、新品种的选育开发和转化应用进程。

2.3开创特色苗木研发、示范与推广一体化的科技成果转化服务模式

在新品种及种苗转化推广的过程中,分别采取“公司+基地+农户”,成立专业合作社,实现农民土地流转,集中连片承包,由公司对基地生产进行投资和经营管理,农民通过培训转变为技术工人参与基地管理等成果转化应用和带动农户增收的模式,以这种方式在宁夏贺兰金贵镇建立特色种苗基地133.33 hm2。在陕西杨凌、河南鄢陵采取“公司+农户”合作开发模式,农民土地仍然归自己所有,公司给予一定的种苗投入,由农民自己投入生产费用,公司培训农户进行生产管理,种苗产权归农户,由公司销售,最终利润分成的成果转化应用模式。在永宁县大观桥,采取“种苗订单”生产的商业模式公司,即通过培训并给农户下订单的方式,明确新品种种苗繁育的规格、价格,并给予生产过程的技术培训和指导,生产管理投入全由农户承担,公司包销的成果转化应用模式。

2.4 “三步曲、四走进、三跟进” 的科技成果转化和示范推广模式

科技成果的转化应用必须得到相关部门的认可,林木优新品种的转化应用更是如此。为此,在新品种的转化应用过程中,总结出了“三步曲、四走进、三跟进”的成果转化应用模式。“三步曲”即先进行新品种等的试验示范、后跟进、再市场销售,“四走进”即走进林草等行业主管部门、走进规划设计院所、走进种苗生产企业、走进建设施工单位,“三跟进”即跟进重点建设领域、跟进重点建设城市、跟进重点建设工程[8]。企业先通过新品种的转化应用和区域化示范种植,让行业主管部门、种苗生产企业等认识到优新品种的特性及开发应用价值,然后在通过工程设计和展示,加快新品种的转化应用。

依托林业所国家经济林木种苗快繁工程技术研究中心的成果孵化器作用,加快了新品种的转化应用。先后在新疆昌河、陕西杨凌、河南鄢陵、北京小汤山以及宁夏银川、永宁、贺兰和泾源等地建立了林木优新品种种苗繁育示范基地,将选育出的节水耐旱园林绿化观赏植物60余种推广应用到北京等20个省区市的60多个大中城市,在我国北方城市掀起了节水耐旱观赏植物应用的热潮。

3对策分析

3.1准确定位,面向市场、面向产业需求申请科技支持,科技成果反辅产业发展

在国家宏观政策和地方产业政策的指引下,植物种质资源的收集引进的最终目标是服务于林业生态建设、林业产业化和城镇园林景观建设。林业所科技成果研发,紧密结合我国及西北地区生态建设和林业产业化发展中种苗繁殖成活率低、苗木抗性差等品种与技术方面存在的关键问题,以优新品种产业化生产为主线,开展新品种引进筛选、攻关种苗繁育技术、探索新品种转化推广模式,在申报国家和地方科技成果转化项目时,侧重于面向生产需求的技术研究与转化,面向市场需求的品种和模式,以做好科技成果“孵化器”的功能,更好地助推成果的工程化、产业化。