毛泽东调查研究思想的实践机理与当代意义

作者: 李亚伦

[摘要]《寻乌调查》作为中国共产党调查研究史上的代表性文献,可以透视毛泽东调查研究思想的实践机理。毛泽东以解决阶级论争、考察城市工商业为问题意识,以地处三省交界地带的寻乌县为典型样本,通过会议、访谈等方式密切联系群众,扎实占有第一手材料,采用定性和定量相结合的形式精确呈现材料,并运用阶级分析、矛盾分析和历史比较等马克思主义的研究方法剖析材料,求解问题,揭示出寻乌县的真实风貌。《寻乌调查》为新时代大兴调查研究坚持问题导向、树立唯实作风和践行群众路线提供了历史启迪,彰显出毛泽东调查研究思想的当代意义。

[关键词]毛泽东;寻乌调查;大兴调查研究

[中图分类号]D261;A84[文献标识码]A[文章编号]1009-4245(2024)02-0018-06

DOI:10.19499/j.cnki.45-1267/c.2024.02.004

调查研究是中国共产党了解基层实际、提炼发展规律、科学制定政策的重要方法,“是谋事之基、成事之道”[1],也是贯穿中国共产党革命、建设与改革百余年历史的“传家宝”。总计8万余字的《寻乌调查》运用马克思主义的研究方法观照中国基层社会,资料收集详实、分析方法得当、结论实事求是,全景式地呈现了20世纪30年代中国南方县域地理交通、商业情况、土地关系、阶级斗争等维度的真实面相,是透视毛泽东如何运用调查研究方法指导政策制定的珍贵历史文献,在中国共产党调查研究史上具有典型性和示范性。“对毛泽东同志的最好纪念,就是把他开创的事业继续推向前进。”[2]重温毛泽东《寻乌调查》中蕴含的调查研究思想,对于新时代以大兴调查研究工作推动国家治理体系和治理能力现代化具有重要的借鉴意义。

一、充分占有材料:《寻乌调查》的立论基础

调查研究建基于对材料的充分占有上,如马克思所言:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。”[3]21毛泽东在《关于农村调查》中亦强调调查研究要“详细地占有材料,抓住要点”[4]25。在调查过程中,毛泽东历时20多天遍访寻乌县城,大量收集材料,为全面了解寻乌情况并得出正确结论奠定了坚实基础。

(一)增强问题意识,明晰调研目的

在马克思主义认识论的视阈中,实践结果在实践过程展开时便以观念的形式存在着,人的实践过程本质上是主体的目的现实化、对象化的过程,并且“这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动的方式和方法的”[3]208。可见,实践目的之确立牵引着整个实践活动如何展开,规定着实践活动其他要素的选择,在整个实践过程中具有先决意义。在调查研究中,只有预先以问题为导向明确调查目的,在调查过程中才能有的放矢、抓住重点。在《寻乌调查》中,毛泽东谈及开展调查的缘由主要是此时尚处于“关于中国的富农问题我还没有全般了解的时候,同时我对于商业状况是完全的门外汉,因此下大力来做这个调查”[4]41。

1.寻乌调查是在党内“左”倾思想抬头、中共中央发出“加紧反对富农”指示的背景下,解决党内关于对待中间阶级纷争的现实需要。1929年7月,在毛泽东的指导下,中共闽西第一次代表大会通过的《政治决议案》指出:“对富农在革命初期时间——向豪绅斗争最激烈时间,不没收其土地,并不派款,不烧契,不废除其债务;对自耕的中农不要予以任何的损失。这以上的政策都是取得小资产阶级对革命的一致或者中立的。”[5]298然而,受苏联国内全盘集体化和消灭富农政策影响,共产国际在1929年向中共中央陆续发来四封带有“左”倾错误思想的指示信,其中在《关于农民问题的信》中批评“不要故意加紧反对富农”等温和政策是“犯了最大的错误”,要求中国共产党立即开展反对富农的斗争,信中指出:“现时,在共产党面前,比任何时候都要紧张地摆着这样一个任务,就是必须发展乡村无产阶级运动,把贫农统一联合起来。解决这个任务,应该是‘不顾’富农,不要害怕富农‘退出革命’。”[5]286作为共产国际的一个支部,中共中央立即贯彻执行了共产国际“加紧反对富农”的指示。1929年9月1日,中共中央在《关于接受国际对于农民问题之指示的决议》中指出:“要完成土地革命,必须坚决的反对资产阶级与他对农民的改良欺骗。……党的策略决不应企图联合富农在反封建势力的战线之内,而应坚决的反对富农。”[5]3111930年2月,中共中央发出通告进一步强调:“反富农路线的斗争是深入土地革命的先决问题……必须坚决地以斗争的方式肃清富农分子”[6]52。面对党内政策的转变,如何正确对待富农,成为毛泽东亟待解决的难题。正是通过寻乌调查,毛泽东“才弄清了富农与地主的问题,提出解决富农问题的办法”[7]。

2.寻乌调查是在红军革命的场域从乡村拓展至城市后,中共全面了解城市工商业状况、弥补以往调查研究不足、科学制定对待城市贫民和商业资产阶级政策的现实需要。囿于土地革命长期是在农村开展,中共对工商业的内幕还不清楚,对城市贫民和商业资产阶级的策略仍然模糊。革命斗争的向前发展迫切需要加强对城市的调查研究,毛泽东指出:“我们从前的调查还有一个极大的缺点,就是偏于农村而不注意城市,以致许多同志对城市贫民和商业资产阶级这二者的策略始终模糊。斗争的发展使我们离开山头跑向平地了,我们的身子早已下山了,但是我们的思想依然还在山上。”[4]71930年4月红四军攻占信丰县城后,由于受“左”倾思想影响,照搬在农村没收豪绅地主阶级财产的政策,不仅影响城市商业、手工业的发展,而且给群众生产生活造成了影响,因而毛泽东在《寻乌调查》中讲:“对于商业的内幕始终是门外汉的人,要决定对待商业资产阶级和争取城市贫民群众的策略,是非错不可的。”[4]56同年5月21日,中央在关于城市贫民运动的通告中指出:“城市贫民是无产阶级在城市中有力的同盟军,全党过去对贫民运动之忽视,是党在城市的工作的严重缺点。”[6]203然而,“高级指导机关感觉它的重要了,却始终不能给同志们以行动上的具体策略,尤其是不能把具体工作方法指示出来”[4]56。因此,毛泽东下定决心要深入了解城市问题,通过调查研究找到“行动上的具体策略”,而寻乌正好能够为毛泽东了解城市问题提供充足的材料。

(二)选取典型案例,全面中见重点

典型调查是指调查者选取具有典型性和代表性的调查对象进行深入剖析,毛泽东同志指出:“要拼着精力把一个地方研究透彻”,以小见大、见微知著,从特殊中提炼其蕴含的普遍规律,以实现调查目的。毛泽东之所以选取寻乌进行调查,是因为寻乌县城能为毛泽东了解城市工商业发展状况提供较丰富的资料。从地理位置看,寻乌处于福建、广东和江西三省的交界地带,“明了了这个县的情况,三省交界各县的情况大概相差不远”[4]42。从工商业发展情况看,由于地处三省交界处,寻乌边境贸易较为活跃,商业较为发达,资本主义商品和手工业商品争夺市场,商品经济的比例超越自然经济,为毛泽东观察近代中国城市的工商业提供了典型样本。从国内形势看,中原大战的爆发致使国民党内耗严重,无暇顾及红军,长期忙于打仗的毛泽东获得了阶段性集中调查的时间保障。此外,在寻乌开展调查具有较好的群众基础,1927年寻乌县第一个党支部成立后相继领导了一系列革命斗争运动,至1930年寻乌已普遍建立了红色政权。在调查的组织上,毛泽东得到了中共寻乌县委书记古柏同志的大力支持。古柏不仅全程陪同毛泽东开展调查,而且邀请郭友梅、范大明等“寻乌通”参与调查,使毛泽东在调查中获得了大量的第一手材料。

从具体内容来看,在调查过程中要注重全面,调查内容如若模糊不全便难以窥见事物的真实面目。全面不代表纠缠于琐碎细节,要立足问题、突出重点、详略得当,抓住事物的主要矛盾来详细调查,坚持两点论与重点论的统一,“假若丢掉主要矛盾,而去研究细微末节,犹如见树木而不见森林,仍是无发言权的”[4]26。《寻乌调查》内容丰富,涉及寻乌的政治区划、地理交通、商业贸易、阶级状况、文化程度、土地斗争等各领域,堪称20世纪30年代初关于寻乌的一部“百科全书”。全文中毛泽东着墨最多的是商业和土地革命中的阶级问题,这也是他此次调查中最关心的两个问题。围绕寻乌的商业,毛泽东调查了寻乌的进口货或经过货、出口货以及重要市场等情况,并详细调查了寻乌县市场货物的种类、价格、来源、销路、代表店铺、经营者、生意状况等信息,从中剖解寻乌县的居民生活情况和组织内容;围绕寻乌的旧有土地关系,毛泽东对寻乌8个头等大地主、12个二等大地主、113个中等地主的具体情况进行了统计;聚焦寻乌的土地斗争情况,毛泽东深入调查了寻乌土地分配、山林分配、池塘分配、房屋分配、废债问题、妇女地位等17个方面的具体内容。全面详实、细致入微而又重点突出的调查提升了《寻乌调查》的可靠性,为毛泽东写作此书提供了详实的资料支撑。

(三)召开调查会议,深入群众访谈

在毛泽东眼中,群众是“真正的英雄”和“可敬爱的先生”,人民群众的生产生活实践为党的政策制定提供了思想来源。在会议调查和实地访谈中,毛泽东主动走到群众中间,拜人民为师,向群众虚心讨教,密切联系群众,将共产党人的群众路线贯彻到调查研究的全过程。对待群众,毛泽东始终怀着谦敬、热情、真诚的态度,认为调查研究“没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学生的精神,是一定不能做,也一定做不好的”[4]16-17。正是调查者有了甘当小学生的虚心精神,人民群众才能在调查过程中知无不言、言无不尽,才能为调查研究工作提供确切详实的资料。

在寻乌调查中,毛泽东注重从群众中吸取经验,主要采取召开调查会、实地与群众访谈等方式收集资料。“开调查会,是最简单易行又最忠实可靠的方法,我用这个方法得了很大的益处,这是比较什么大学还要高明的学校。”[4]16来到寻乌后,毛泽东在古柏的协助下直接同各界群众连续开了十多天的调查会,在提前列好调查提纲的基础上口问笔录,虚心向群众了解情况。参加调查会的成员代表性强、覆盖面广,具有层次性和广泛性,年龄囊括老中青各个阶段,阶级成分多样,职业涉及基层干部、穷秀才、破产商会会长等。这些在寻乌县富有经验的干部和老百姓,为毛泽东提供了许多闻所未闻的知识。譬如,针对他人记载的“卖妻鬻子”的事,谨慎的毛泽东仔细询问了寻乌的农民,结果当天参加调查会的三人村里都有此事,可见农民因遭受高利剥削而境遇凄惨。除此之外,毛泽东还亲身走街串巷,深入政府、商会、店铺、田野采访各个行业的群众,在和老百姓聊天、打交道、做朋友的过程中了解真实情况。《寻乌调查》中还有许多关于群众语言的记录,这些对话折射出寻乌社会生活的真实面貌,如文中一处对南八区龙图乡禁长和偷树女子对话的记录,就生动反映出寻乌山林制度的状况。

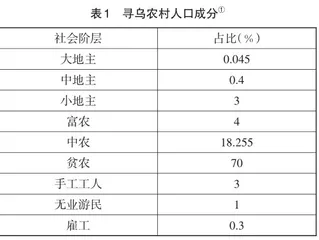

(四)采用统计调查,定性定量结合

统计调查是指在调查过程中运用统计的方法收集数据,并根据调查数据剖析事物特点的方法。统计调查法在调查实践中的运用,弥补了描述性记录的缺陷,有助于提升调查研究的精确性,使调查结果一目了然、生动直观。在《寻乌调查》中,毛泽东将描述性的定性说明与严格的定量证明结合起来,对寻乌的相关数据进行了详细统计。关于寻乌商业、人口、阶级等的统计数据为阅读者深入了解寻乌提供了准确的信息,使以调查结果为参照的政策决策者能够做到“胸中有数”。譬如,在调查寻乌的商业时,毛泽东对寻乌途经货物、出口货的种类、数量、价值都进行了准确的统计,对寻乌市场上的131种洋货进行了一一列举;毛泽东还对寻乌各行业人口数量及其占比的统计以表格的形式进行呈现,在此基础上根据农民和小手工业者高达71%的占比,推出寻乌从业人口以农业手工业为主体;除此之外,毛泽东对农村地主、富农、中农、贫农等各阶层的人口占比,公田、地主、农民之间的旧有土地分配比例,以及全县不同文化程度的人口比例都作了统计,并对关键数据高低背后的成因作了进一步解释。总之,《寻乌调查》中定性和定量相结合的资料呈现方式,显著增强了调查结果的准确性,使调查结果更具说服力。

二、科学剖析材料:《寻乌调查》以马克思主义的方法求解问题

关于解决问题和研究方法之间的联系,毛泽东曾有一个形象的比喻:解决问题好似“过河”,方法则是渡河的“桥或船”。调查研究在充分占有资料的基础上,还需以适切的方法对调查过程中收集的资料加以科学的分析,剖析事物发展的内在本质和规律,以满足指导调查者解决问题的需要。《寻乌调查》借助阶级分析法、矛盾分析法、历史比较法等研究方法,呈现出寻乌社会各阶级的政治态度,突出了寻乌的地域特殊性,展现了寻乌的盛衰兴替,为党在土地革命中的政策制定提供了依据。