社会主义核心价值观融入民法典的方式及实践路径

作者: 徐清清

[摘要]社会主义核心价值观为民法典的编纂提供价值引领,为司法裁判增强说理和指引价值判断。社会主义核心价值观应当在宏观层面以指导思想抽象融入,同时在微观层面通过民法典的具体规范得到表达。运用社会主义核心价值观进行法律修辞,可以使社会共同达成的共识与信念得到不断加强,但应当坚持以法律规范为基础前提,以实现法律正义为目的,从而促进社会主义核心价值观在民商事法治现代化进程中成为每个公民的行为准则。

[关键词]社会主义核心价值观民法典司法裁判

[中图分类号]D923[文献标识码]A[文章编号]1009-4245(2022)02-0038-06

从党的十八大提出积极培育社会主义核心价值观(以下简称核心价值观)以来,核心价值观对法治建设的影响逐步加深。特别是2021年1月,最高人民法院印发《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》(以下简称《指导意见》),对法官在审理案件中运用核心价值观释法说理提供了方法论的指导,对核心价值观融入法治建设具有深远的意义。民法典将“弘扬社会主义核心价值观”作为一项重要的立法目的规定在第一条中,是核心价值观入法入规的典范之作。全国人大常委会法工委主任李适时曾指出:“要努力使民事主体自觉将社会主义核心价值观内化于心、外化于行,成为民事主体从事民事活动的内在戒律和外在约束。”[1]核心价值观在民法典时代、在民商事法治现代化进程中成为全社会每个公民的行为准则。

一、核心价值观融入民法典的意义

核心价值观融入民法典具有深远的理论和实践意义,不仅体现在立法层面,也体现在司法层面,即核心价值观为民法典的制定编纂提供价值引领,也为民事案件的司法裁判提供价值导向,加强核心价值观对法律的支撑作用。

(一)为民法典的编纂提供价值引领

立法是实现良法善治的重要前提。在全面依法治国的进程中,核心价值观能为民法典的编纂提供价值指引,其重要原因在于核心价值观所倡导的理念与民法典的立法理念是高度一致的,这在核心价值观中的社会层面价值取向“自由、平等、公正、法治”中得到了充分体现。民法作为私法,充分保障意思自治,在法律的范围内最大限度地实现人的自由。平等为民法等私法规则的制定提供正当性的理论支撑;公正,即公平正义,促进公平正义的价值追求同样也是民法典的立法理念。民法典以促进社会公平正义为价值导向,不断加强民事法律规范的完善,促进社会进步;法治以规则意识为核心,强调法律的权威性,正是在党中央全面推进依法治国的进程中,民法典顺应时代发展要求应运而生。

核心价值观为民法典的编纂提供价值引领还表现在以弘扬核心价值观为目的,将价值理念融入具体规范中。例如为弘扬社会和谐、为人友善的价值观,在好意同乘过程中驾驶人非因故意或者重大过失造成同乘人损害的情形下,应当依法减轻其赔偿责任,从而在一定程度上鼓励社会民众乐于助人;又如,在紧急救助行为中,救助人造成受助人损害的,不承担民事责任,从而鼓励社会民众大胆、放心地见义勇为,不因“怕惹上麻烦”而纠结于“扶不扶”“救不救”的问题,免除其后顾之忧。

(二)为司法裁判提供价值引领

核心价值观不能直接作为司法裁判的依据,但可以作为增强裁判说理和指引裁判价值判断的裁判理由。[2]

1.增强裁判说理。“裁判说理的可证成性和裁判结果的公正性,共同构成了司法裁判的正当性。”[3]仅有合理的裁判结论,没有充分的说理依据,则司法裁判的正当性是不完整的。运用核心价值观进行充分说理,不仅大力弘扬了核心价值观,也增强了司法的公信力。指导案例99号——葛长生诉洪振快名誉权、荣誉权纠纷案就是运用核心价值观增强裁判说理的典型案件。案件审理时民法典尚未出台,没有关于英烈保护的规定,法官以“狼牙山五壮士”的精神属于民族精神,也是核心价值观的重要内容,以社会公共利益的一部分为由进行裁判说理,指出侵害英烈荣誉、名誉的行为不仅侵害了英雄烈士及其近亲属的个人情感,也损害了社会公众的民族和历史情感,充分发挥了司法彰显公共价值的功能。①

2.指引价值判断。司法裁判本身就是一种价值判断,《指导意见》第7条指出,案件涉及多种价值取向的,法官可以以核心价值观作为指引进行价值判断。在“狼牙山五壮士”案中,充分体现了个人权利的行使边界应当以不损害他人合法权益和社会公共利益为限,当个人权利的行使与公共利益产生冲突时,法官在利益权衡时应当优先选择维护公共利益。该案中,法官将英烈事迹背后所承载的精神价值内化为民族精神,是核心价值观的重要内容,认定被告的行为侵害社会公众的民族情感,其个人言论自由的行使已经超出了合理边界。

二、核心价值观融入民法典的方式

核心价值观写入民法典第一条的立法目的中,但是写入法条文本不等于“融入”,“融入”应当在思想指导层面上理解,即“把相关的价值目标‘融入’法律法规所追求实现的目标”[4]。

(一)从宏观引领:以指导思想抽象融入

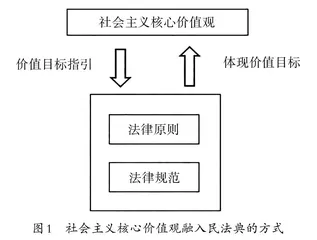

在宏观层面,核心价值观作为指导思想抽象融入,是指核心价值观为民法典的制定、修改、解释提供价值目标的指引,而不是作为法律原则,更不是作为法律规范融入民法典。

1.核心价值观不是法律原则。法律原则是一部法律中贯穿整个制度和规范的基本准则。民法的基本原则以法条的形式规定在民法典第4至第9条,属于民法典的一部分。而核心价值观在民法典之外,抽离于法律原则和法律规范(如图1所示),对民法典的立法提供价值导向,其本身并不是法律原则。

2.核心价值观不是法律规范,也不能一概上升为法律规范。法律是最低限度的道德,“如果简单地将法律视为提升道德的工具,会使社会生活泛道德化”[5]。法律和道德都属于社会规范,两者并不必然是分离的,但是二者存在显著的区别,法律是通过国家强制力保障其实施的,强调权利义务关系,道德是通过内在强制保障实施的,更多强调义务。法律应当以社会“平均人”为标准制定,可以要求每一个公民都是理性的一般人(最低标准的道德水准),但不能要求每一个公民都是“好人”(较高标准的道德水准)。如果将超出一般人的道德范畴的价值目标上升为义务性的法律规范,法律规范往往不能得到大多数人的遵守。

(二)在微观体现:价值目标在民法典的表达方式

在微观层面,核心价值观的价值目标在民法典的基本原则及其具体规范中得到表达。有论者试图在民法典中找到核心价值观所有价值目标的体现[6],实则不然,核心价值观作为指导思想融入民法典,并不意味着核心价值观的十二个价值目标都应在民法典中得到呼应。

1.不直接体现的价值目标。首先,国家层面的“富强、民主、文明、和谐”都无法与民法直接产生关联。国家的富强、民主、文明、和谐属于公法范畴的价值观,不适合在私法中直接宣示。即使强行解读,也只能从宏观上产生间接联系,例如有论者从民法典发展社会主义市场经济的作用导向富强的价值观,从民法典的听取各方意见的制定过程导向民主的价值观等。[7]

其次,个人层面的“爱国、敬业、友善”也无法在民法典中得到直接贯彻。爱国是热爱国家、拥护国家的态度,若不爱国的思想外化于行为,如背叛国家从事间谍行为、进行武装叛乱等,由刑法来调整,不属于民法的调整范围;敬业是对自己所从事工作秉持认真负责的态度,同样不属于民法的调整范围,认为民法中的代理制度、承揽合同中的规定可体现敬业的价值目标的观点十分牵强;友善是指人与人之间和睦相处,也不属于民法的调整范围。民法虽无法要求人们友善、乐于助人,但是在因友善的行为而造成损失时的责任分配上,可以通过规则的制定来弘扬友善的价值观,例如民法典第184条紧急救助人不承担民事责任,第1217条好意同乘的责任承担,都在一定程度上鼓励支持社会民众乐于助人。

应当指出的是,上述所说是在立法层面上而言,在司法层面当然可以通过裁判说理来体现、弘扬这些价值目标,例如在祖母将房屋赠与孙子反被孙子要求搬出案件中,法院认为,若无视长期共同居住的事实,而单单以物权请求权而要求祖母搬出房屋,有违社会伦理,故而判决祖母有权继续居住,体现了家庭和谐、孝敬老人的价值观。又如在“狼牙山五壮士”案件中,审判通过对民族精神的阐述来解释公共利益,体现了“爱国”的价值目标。

2.价值目标在民法典的表达方式。经过上文的分析,民法典中能体现的价值目标为:社会层面的“自由、平等、公正、法治”以及个人层面的“诚信”。在社会层面中,自由是根柢性的,其他则是自由的实现方式。平等要求每个人都享有平等的自由,从而达到公正的状态,法治则是对自由、平等、公正的保障。[8]诚信是要做一个什么样的人的品德问题,是从个人层面约束人的行为从而为贯彻“自由、平等、公正、法治”的价值理念提供支撑。

自由在民法典中首先表现为私主体按照个人的意愿决定个人事务。具体而言,若当事人从事民事活动意图产生的法效果不违反法律、法规的效力性强制性规定,不违背公序良俗,那么基于该意思表示而发生的法效果就应当得到法律的尊重。其次、无正当充分的理由,不得限制民事主体的自由。[9]民法典第130条和第132条关于民事主体依照自己意愿行使民事权利和禁止权利滥用的规定分别从正面和反面进行了具体表达,即除非损害了国家利益、社会公共利益、他人合法权益等正当理由,不得限制民事主体的行使言论自由、行为自由等权利。此外,契约自由、婚姻自由、遗嘱自由都是自由在民法中的表达。

平等是自由的基础,平等是为了保障平等的自由,每个人都有平等追求自由的权利。所以在民法中,平等原则是私法自治原则的逻辑前提,若私主体在法律地位上不平等,一方处于主导地位,必然导致另一方的意思自由受到限制。也正因为每个私主体都享有平等的自由,个人行使权利时就不得损害他人的权益,自由必然受到一定的限制,公平原则、公序良俗原则、诚信原则则是对自由进行限制以达到利益均衡的状态而产生的原则,从而实现公正的价值目标。平等在民法典中应更多地表现为形式意义上的平等,而实现实质意义上的平等,需要设置“弱势意义上的平等”来实现。在民法中,一般在从事民事活动的一方处于相对不利地位时设置,如在订立格式条款的情形中,由于合同条款是提供格式条款一方事先准备的,双方没有进行充分平等地协商,合同内容更多地体现提供格式条款一方的意志,但是这并不影响合同条款的效力①,但是对与对方有重大利害关系的条款,没有给予合理说明致使对方没有注意或者理解的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。

民法典第6条关于公平原则的规定是公平在民法典中宏观层面的表达。公平原则在民法中的核心就是维持各方主体的利益均衡,典型的具体规范如民法典第182条第2款、第183条、第322条、第758条第2款、第1190条第1款等条文规定的补偿义务,当一方主体的利益非自愿地失去平衡时,民法就利用公平原则进行利益调整,如在成立民事法律关系显失公平时,受损害方享有撤销权,当进行民事活动的一方当事人处于优势地位时,民法利用公平原则以维系各方当事人之间的利益均衡,如在格式条款中,提供一方不合理免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利或者排除对方主要权利的无效,等等。

法治作为国家基本治理方式,其内在精神就是要依法保障公民权利,保障人的自由,保障平等公正的价值理念。民法典保障了社会共同体的价值认同,其本身的内在权威上升为公民的法治信仰[8]5,对私主体从事民事活动提供价值规范和评断标准。“处理民事纠纷,应当依照法律”,是法治价值目标在民法典中最直接表达形式。此外,民法典第1186条关于公平责任原则的承担应当依照法律的规定,意味着在侵权责任承担方式上,应当严格按照过错责任原则,只有在法律明确规定的情况下才可以适用公平原则,在民法典中有且仅有第1190条第1款的情形①。这也意味着在法律没有明确规定的情况下,不能适用公平原则确定侵权责任。

诚信原则是诚信的价值目标在民法典中最直接的表达。诚信原则在民法上有非常丰富的外延和内涵,不限于语义上理解的诚实守信,恪守信用,这也是诚信原则被称为民法的“帝王条款”的原因。诚信原则作为一般原则具有固有的抽象性,需要进一步具体化为次级原则。民法中禁止权利滥用原则、情势变更原则、善意履行义务原则等即是诚信原则的次级原则,次级原则仍然具有一定的抽象性,进一步具体化为规则。[10]禁止权利滥用原则具体表现为民法典第132条,从个人权利行使的限制贯彻了“平等”“公正”的价值理念。情势变更原则具体表现为民法典第533条,该规则对自治原则进行了限制,贯彻了“公正”的价值理念;依据善意履行义务原则发展出缔约过失、先合同义务、附随义务、告知义务、协助义务、保密义务、后合同义务等,体现在民法典第500条恶意磋商等不诚信行为而产生的缔约过失责任,第501条的对合同订立过程中悉知商业秘密的保密义务,第509条“根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”,第558条债权债务终止后的通知、协助、保密、旧物回收等义务。