低收入老年人基本养老服务有效供给的政策优化研究

作者: 谢来位

摘 要:养老服务的最大难题是政府兜底的基本养老服务供给如何有效匹配低收入失能半失能老年人的基本需求。机构养老满足的是有一定经济能力的老年人服务需求,低收入老年人更需要居家养老、社区养老,但居家养老、社区养老离不开养老机构的专业服务和主体支撑。基本养老服务有效供给亟须实现居家、社区、机构养老服务三位一体有机结合。重庆市积极探索“机构建中心带站点进家庭”养老服务,推动居家、社区、机构养老服务协同联动,取得明显成效。政府通过政策引导推动养老机构凭借自身专业优势、组织优势进社区、进家庭实现低收入失能半失能老年人基本养老服务有效供给有着坚实的学理根据、普遍的现实需求,但还面临一些困难,亟须政策优化推动落实。

关键词:基本养老服务供给;需求;机构建中心带站点进家庭

基金项目:重庆市研究生教育“课程思政”示范项目“地方政府治理”(YKCSZ23195)。

[中图分类号] C911 [文章编号] 1673-0186(2025)002-0054-018

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2025.002.004

作者简介:谢来位,重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心中共重庆市委党校分中心教授、硕士生导师,管理学博士,研究方向:公共服务、公共政策、地方政府治理、社会治理、政治发展。

一、引言

根据第七次全国人口普查数据,截至2020年末,我国60岁及以上人口数达2.63亿,占人口总数18.70%,其中65岁及以上人口为1.9亿,占人口总数13.50%[1]。重庆市60岁以上常住老年人701.04万、老龄化率21.87%;65岁以上老年人547.36万、占人口总数17.08%[2],老龄化率高于全国平均水平。党的二十大报告要求“实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务”[3]。对于有足够支付能力的老年人,发挥市场的决定性作用推动社会化、专业化、多样化的机构养老以及专人护理的居家养老蓬勃发展,实现养老服务供求平衡有效对接没有太大困难。但养老服务最突出的问题是没有城镇职工养老保险、医疗保险的广大农民、农民工、城市居民等低收入失能半失能老年人的养老服务保障。《国家基本养老服务清单》根据不同年龄阶段、自理能力、经济保障能力的对象明确了物质帮助、照护服务、关爱服务等不同类型的服务项目和内容[4]。《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》要求,“优化基本养老服务供给,培育社区养老服务机构……改善对孤寡、残障失能等特殊困难老年人的服务”[5]。

机构养老满足的是有一定经济能力的老年人,低收入老年人更需要居家养老、社区养老,但居家养老、社区养老离不开养老机构的专业服务和主体支撑。基本养老服务有效供给亟须实现居家、社区、机构养老服务三位一体有机结合。《重庆市养老服务体系建设“十四五”规划(2021—2025年)》提出,完善“机构建中心带站点进家庭”全链条服务模式,即以养老服务机构建设街道养老服务中心,带动建设社区养老服务站点并进入家庭开展养老服务,支持社区养老服务站点完善日间照护、康复护理、居家上门等辅助服务功能,鼓励社区嵌入式养老机构发挥社区专业养老护理的补充功能,推动社区养老服务设施社会化、连锁化运营,提供专业化、标准化养老服务。“机构建中心带站点进家庭”养老服务针对多样化的养老服务需求,紧密结合中国文化传统、现实国情和时代要求,政府通过政策引导推动居家、社区、机构养老服务协同联动,推动养老机构凭借自身专业优势、组织优势进社区、进家庭,实现低收入失能半失能老年人基本养老服务有效供给,是提升基本养老服务社会化、专业化、智能化、便利化水平的必由之路,是全国各地都在积极探索的实现居家、社区、机构养老服务协同联动为低收入失能半失能老年人提供基本养老服务的典型样本,具有普遍的现实需求。

当前学界关于养老服务的研究成果颇多,以规范分析为主,也有少量案例分析、定量研究等。一是关于养老服务的哲学反思。如城市居家养老服务政策的公平与效率问题、机器人养老服务的伦理问题[6-7]等研究,对防范基本养老服务发展方向和政策取向的目标悖离风险有启发作用。二是关于养老服务影响因素和实际效果的定量分析。如定量分析居家养老服务对老年人生活质量的影响、定量评估我国各省份健康养老供需耦合度、居家养老服务需求意愿与行为悖离的影响因素[8-10]等研究,对于查找制约养老服务的主要因素有启发意义。三是关于养老服务操作层面的具体问题的调查研究。如社会组织提供社区居家养老服务存在的问题、政府购买下机构养老服务质量管治的问题、医养结合服务供给碎片化、智慧养老服务模式与产业发展[11-14]等研究,对改善养老服务质量有启发。但现有研究对不同收入水平、不同程度自理能力老年人群体在不同层次的养老服务需求及其有效供给的类型化研究关注不够,尤其是对低收入失能半失能老年人的物质帮助、照护服务、关爱服务等旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性基本养老服务的有效供给关注不够。

本文以供给侧结构性改革理论为指导,以重庆市“机构建中心带站点进家庭”养老服务模式为实践案例,就重庆市社区居家养老服务供需状况、居家社区机构养老服务三者协调发展的状况,2022年6月分别在重庆主城区和渝西地区、渝东南地区、渝东北地区分层分类随机抽取中小学校学生家长,向其发放“问卷星”调查问卷二维码,通过被抽取学生家长陪同家中一位老人填写问卷的方式,开展问卷调查,共回收有效问卷1 023份,样本结构分析表明,调查样本具有较广泛的代表性。

现就问卷调查结果的统计分析,结合对龙湖椿山万树重庆新壹城颐年公寓、九龙坡区二郎街道社区养老服务中心(福寿康老年公寓)、大足区龙滩子街道双龙东路社区养老服务中心(百龄福老年公寓)、万州区银杏树家园养老院等实地走访观察和访谈调查的实际情况,对“机构建中心带站点进家庭”养老服务模式如何通过居家、社区、机构养老服务协同联动实现基本养老服务供给与需求有效匹配的学理根据、现实需求、明显成效、主要困难及政策优化等做深入分析。

二、基本养老服务供给与需求有效匹配的学理根据

2016年1月18日,习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话指出:“供给侧结构性改革,重点是……减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。”[15]供给侧结构性改革既强调供给又关注需求,旨在实现供给与需求有效匹配。高质量发展、高品质生活要求养老服务的供给与养老服务的需求精准对接、有效匹配,才能提高养老服务供给效率、增进社会福利公平,才能增强不同需求老年人群体的幸福感、获得感、安全感。现有理论研究对基本与非基本养老服务的层次差异、政府保障责任及保障方式差异、满足不同主体不同层次养老服务需求的优先顺序等基本问题的学理分析关注不够,甚至在理论研究中存在不应该物质重于精神[16]、政府财政保障不应该重基本需求轻中高端需求、不应该主要集中于老年群体吃穿住行等基本照护[17]等认识误区,忽视了现阶段我国多数老年人自身养老保险水平和子女供养保障能力还很低,一旦失能半失能后基本生活和照护等基本需求得不到满足,亟须政府承担基本养老服务保障兜底责任,而财政保障能力还不足的现状。导致政策执行实践的学理支撑不足,基本养老服务供给的针对性、精准性不够,发生供需错位,既造成有限养老资源的浪费,又导致基本需求、有效需求得不到满足。要促进基本养老服务供给与需求有效匹配,必须基于现实从学理上精准分析养老服务需求、养老服务供给的物品特性、影响因素、组织方式,为养老服务供给侧结构性改革提供学理依据。

(一)不同层次养老服务需求的主要影响因素及政府保障这些需求的优先顺序

按照马斯洛的需求层次理论,人主要有生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。老年人也有这些不同层次的需要,只是因为受到文化观念、教育背景、职业生涯、人生经历、生命周期、婚姻家庭和现实的身心健康条件、经济条件等因素的影响,养老服务需求在不同层次有不同的变化和表现,其中最直接、最显著的影响因素是老年人的自理能力、老年人及其家庭的支付能力和财政保障能力。

1.个人生活自理能力与不同层次养老服务需求变化之间的关系

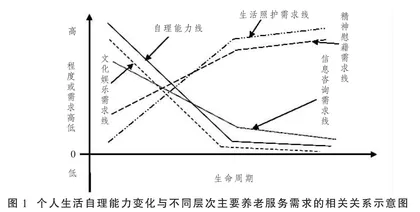

本文参考各地出台的社区居家养老服务规范,将老年人主要养老服务需求分为生活照护需求(照护服务)、精神慰藉需求(关爱服务)、信息咨询需求和文化娱乐需求。生活照护需求主要包括起居照护、助餐、助洁、助浴、洗涤、助医、助行、助急、代办、康复辅助等,精神慰藉需求主要包括抚慰、心理咨询等,信息咨询需求主要包括关于生理、心理、营养、养老、法律、健康教育等方面的信息咨询,文化娱乐需求主要包括文艺、书法、绘画、摄影、棋牌、音乐、乐器、舞蹈、手工制作、益智游戏及健身运动等。老年人因感知能力(视角、听觉、触觉)、认知能力(昏睡昏迷、近期记忆、程序记忆、定向力、沟通能力)、行为能力(进食、洗澡、修饰、穿衣脱衣、大小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯)等自理能力的逐步下降或丧失,对生活照护需求和精神慰藉需求会进一步提高,但对文化娱乐服务需求和信息咨询需求会逐步降低(图1)。

2.个人及家庭支付能力与不同层次养老服务需求之间的关系

尽管所有的老年人尤其是生活自理能力不足的老年人都对生活照护、精神慰藉、信息咨询和文化娱乐有不同程度的需求,但这些需求能不能得到满足直接受其家庭经济条件、配偶及子女条件、社会福利保障条件等制约,这些条件集中表现为购买所需养老服务的支付能力。中国基本养老保险的严重不平衡集中体现为高缴费高待遇的城镇职工和低缴费低待遇的城乡居民,2021年1.32亿城镇退休职工,月平均养老金3 577元,1.62亿领取养老待遇的城乡居民,月领取待遇191元[16]。当老年人及其家庭支付能力不足甚至严重不足时,老年人只能尽量依赖家庭或其个人力量来实现自身养老服务需求的满足,而当老年人生活自理能力不足或丧失时,就将面临更大的养老困难,这一方面对政府、社会加大养老服务保障提出了更高要求,也必然抑制支付能力有限的老年人的养老服务需求。一般来说,在支付能力不足时,首先从种类上来说,抑制的是非必需的奢侈需求,其次才是必需的基本需求,然后才是从数量、品质、质量等方面降低需求标准。马克思曾指出,“人们首先必须吃、喝、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”[18]人们必须首先解决衣食住行,才能从事其他活动。当老年人及其家庭支付能力不足时,首先必须满足生活照护的需求,其精神慰藉需求、文化娱乐需求和信息咨询需求必然被抑制,即便是生活照护需求(起居照护、助餐、助洁、助浴、洗涤、助医、助行、助急、代办、康复辅助等)也未必能一一满足,首先保障穿衣、吃饭、如厕等必需的起居照护,其他的生活照护需求再根据现实条件来满足。结合前述生活自理能力与生活照护需求的相关关系,老年人生活自理能力和支付能力越低,对生活照护的需求越强烈,其次是精神慰藉需求;生活自理能力和支付能力越高,对文化娱乐需求越强烈,其次是信息咨询等需求(图2)。