多元共治、制度驱动与价值融合:易地扶贫搬迁社区治理有效的实现路径

作者: 贺芒 赖翰文

摘 要:治理有效是易地扶贫搬迁社区治理转型的价值旨归,现有“边缘治理”模式与复杂治理情境间存在的主体、需求与价值维度张力阻碍了治理有效的实现。平衡治理结构、治理过程与治理价值三维张力的复合治理是创新治理模式的一种本土理论视角,基于“结构—过程—价值”分析框架对2020年以来34个易地扶贫搬迁社区治理案例进行模糊集定性比较分析(fsQCA),深入剖析社区治理有效的影响因素与实现路径。社区治理有效受到主体共治、制度耦合、机制联动、工具组合与价值集合五个因素的交互影响,并通过三条组合路径实现:机制联动依托的多元共治型路径、价值集合导向的制度驱动型路径、工具组合基础的价值融合型路径。发挥党组织核心作用的多元主体共治结构、驱动需求有序流动的耦合制度治理过程、采用多种治理工具整合的融合治理价值能分别回应主体博弈、需求交织、价值多元的复杂治理情境,为实现治理有效为价值基准、超越城乡双轨施行的治理模式理论创新奠定了坚实基础,推动易地扶贫搬迁社区融入新型城镇化和城乡融合发展进程。

关键词:易地扶贫搬迁;社区治理;治理有效;复合治理

基金项目:国家社会科学基金项目“文化嵌入视域下易地扶贫搬迁安置社区治理共同体构建研究”(22BSH132);中央高校基本科研业务费项目“易地搬迁安置社区文化治理研究”(2023CDJSKJJ11)。

[中图分类号] D632.4;F323.8 [文章编号] 1673-0186(2025)003-0119-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2025.003.008

作者简介:贺芒,重庆大学公共管理学院教授,博士生导师,研究方向:基层社会治理;赖翰文,重庆大学公共管理学院硕士研究生,研究方向:基层社会治理。

在中国社会发展的“时空压缩”结构①中,快速城镇化过程使易地扶贫搬迁社区(以下简称“易迁社区”②)社会时空被进一步压缩,治理转型面临着传统性、现代性与后现代性之间更为复杂的矛盾。作为城乡社会间的过渡型社区,社区治理模式转型对标“城治”模式的现实选择难以促成三者之间关系的协调,易迁社区治理模式在“城治”与“乡治”模式之间长期摇摆,陷入城乡交叉性、转型过渡性的“边缘治理”①模式。当前,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期已进入后半程,社区后续治理的转型亟须实现治理有效的价值诉求。然而,现有“边缘治理”模式与复杂治理情境之间存在难以消解的张力,阻碍了治理有效的实现,实践表征为国家与社会治理主体间的失衡、国家与社会及社会内部治理需求间的矛盾,以及社区公共价值与个人私欲价值间的冲突,无法从根本上应对搬迁群众在政治、生计与社会网络上的“双重脱嵌”[1]治理难点。在过渡时期,基于秩序整合与制度融合基础上的治理模式应充分回应实践情境,推动社区从发展阶段迈向共建共治共享共富的融合阶段[2],易迁社区治理模式不应纯粹走上城市社区的“转型大道”,也不应一味退居乡村社区的“遗忘角落”,而应以实现自身治理有效为价值基准的、超越城乡社区非此即彼的“自成一格”治理模式。探讨易迁社区治理有效的实现路径,有助于突破“边缘治理”并探寻超越城乡社区治理模式双轨化施行的理论进路。那么,哪些影响因素及其组合路径能够平衡治理模式与治理情境的张力,实现易迁社区治理有效?又是如何推动易迁社区治理有效的?

一、文献综述

针对何以实现易迁社区治理有效,相关研究主要从治理结构、治理过程与治理实践三个层面切入分析。

第一,关注国家、市场、社会三者构成的静态治理结构,主要探究静态的多元主体治理结构的形态。多数研究认为,易地扶贫搬迁是国家主导的中国特色贫困治理的产物,易迁社区治理中秉持以国家为中心、自上而下构建治理结构的理论路径,即国家处于治理结构的中心,发挥元治理的主导作用,通过科层治理、市场治理和网络治理的策略性组合,与市场和社会进行非对称协作[3],实现“一核多元”的科层式治理、“项目式”的市场化治理、“微治理”的网络化治理的三位一体[4],从而在“国家在场”的背景中有效整合多元治理主体力量,以此建构有为政府、有效市场、自治社会良性互动的治理结构[5]。也有研究秉持去国家中心主义的理念,探索以社会为中心、自下而上的治理结构何以形成,基于易迁社区是非城非乡的“过渡型社区”,需要通过社区社会资本进行社区营造,以提升社区内生性发展能力[6],需要跳出国家单一中心治理的思维,探索政府与社会良性互动的多中心治理的政治空间治理模式[7]。

第二,提炼社区治理动态过程的运作机制与具体逻辑,注重静态治理结构背后运行的动态过程。部分研究在国家中心治理结构下进行,徐明强在“生产—生活共同体”治理模式下总结出党建引领、组织再造、协同治理的微观运作机制[8]。叶家璨和王晓刚提出通过充分发挥国家作用,有机结合传统社会治理和社会心理服务,构建民族安置社区治理结构中的“身心同安”整体性治理机制[9]。与此不同,另一部分研究则强调社会中心的治理结构,郭占锋和田晨曦梳理了大型安置区的内生式发展逻辑机制,发现融数字化整合与移民链打造于一体的“数字—链式”治理逻辑[10]。王蒙指出借由融入性连带与发展性连带两种生产路径发展社会能力,“公共性”生产机制推动个体利益与公共利益形成良性连带,使得“共”成为“公—共—私”治理结构的关键支撑,推动易地扶贫搬迁后续发展[11]。此外,还有一部分研究聚焦国家与社会合作的治理结构,黄六招从组织学习与赋能理论出发,呈现了治理结构运作过程中国家与社会不同主体的互构逻辑,指出“组织学习与双向赋能”治理机制实现了易迁社区治理有效[12]。郑娜娜和王晟聪认为易迁社区呈现“安家兴国”的共同意识,成为联结国家与搬迁农户的独特场域与载体,并讨论了农民以家为单位和国家相互嵌入、相互联结的家国共同体机制[13]。

第三,聚焦社区治理实践中的独特困境与解决路径,强调社区过渡性背景下的复杂治理现实。由于历经跨越式的城乡逻辑转换过程,搬迁户是处在一种“半城镇化”的状态,不仅面临着失业、经济、安全等多方面社会稳定风险[14],而且社会融入也存在多种障碍,例如在规范文化、行为文化、实体文化和观念文化方面的文化堕距现象[15]。“亦城亦乡”的社区过渡阶段带来特殊的治理情境,在社区的常规化治理模式下[16],治理实践无疑会陷入日常生活与制度间紧张的样态[17]。因此,学者们普遍注意到易迁社区是区别于城乡社区的独特存在,立足社区“在地”实践提出了一系列应对策略。刘春秀和黄六招认为,易迁社区的过渡性与异质性决定了其治理的复杂性,多元共治是实现治理有效的路径之一,可以从外部环境、催化领导、制度设计、协同过程以及监督评估五个方面出发实现多元共治[2]。陈绍军和唐滢认为社区作为“无主体半融入社会”“未断根的村庄”与“融不进的社区”历时性共存,必须从社区治理体系和治理能力现代化建设出发进行社区秩序重建[18]。苏建健和李晓昀对于社区空间情境变化后造成的空间不适问题进行了分析,发现其核心是传统农业生活与现代城市生活、个体意识形态与公共性价值等矛盾的交织,需要通过空间重塑进行空间再造[19]。

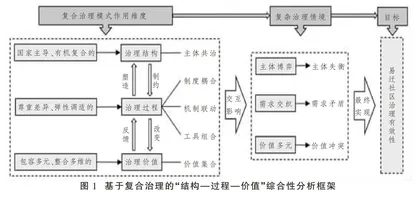

综上所述,学界相关研究为理解易迁社区何以治理有效提供了有益思考,但现有研究仍存在一定的局限性。一是从研究内容上看,治理实践层面研究往往将治理有效对标“城治”的“现代想象”或复归“乡治”的“传统印象”。鲜有研究结合治理有效的本土含义,对易迁社区治理转型方向进行理论祛魅,这在一定程度上遮蔽了易迁社区治理模式的理论创新可能性。二是从研究视角上看,现有研究对静态治理结构的论述难以从理论层面提炼动态运行机制,对动态治理过程的考察则容易忽视普遍意义上存在的治理结构基础,忽视了从治理结构、治理过程与治理实践的综合性视角来阐明易迁社区治理有效的实现路径。三是从研究方法上看,部分关注到上述复合视角的研究,却遗憾止步于规范意义上的纯理论探讨[20],实证研究相对薄弱。即使有研究涉及对治理有效实现路径的实证分析,也大多是探讨单一影响因素的净效应[21]或个案层面的定性化描述[22],较少探究多案例的、对多重影响因素间组合效应的理解,难以从整体上清晰把握社区治理有效的实现路径,以至于对何以实现社区治理有效的理论认识模糊不清。鉴于此,本研究通过模糊集定性比较分析(fsQCA)对我国不同省份34个易迁社区的社区治理实践加以考察,以复合治理理论综合治理结构、治理过程与治理实践三种视角,构建“结构—过程—价值”三维视角的综合性分析框架。在识别、探究交织影响易迁社区治理有效的条件变量组合的基础上,力图呈现并解释易迁社区治理有效的实现路径。

二、基于复合治理的分析框架

构建分析框架前首先需要明确治理有效的具体内涵,接下来的讨论将围绕对易迁社区治理有效的核心界定讨论复合治理的出场。随后,将基于复合治理构建“结构—过程—价值”的综合性分析框架,进一步揭示复合治理模式在易迁社区的作用维度。

(一)治理有效内涵下复合治理的出场

易迁社区是中国特色贫困治理的产物,考察治理有效的内涵需要回到本土语境下的治理概念。有学者提出“治理”一词回归中国本源后,所指的是公共管理(包括治国理政)的方式、方法、途径、能力,而不是指任何特定的公共管理(治国理政)的方式、方法与途径[23]。区别于西方治理理论,“治理”一词实际上具有中国传统意义上的“治国理政”含义,中国语境下的“治理”指的是以党和政府为国家治理主体的执政理念、方式和过程的概括[24],这表明治理有效具有以党和政府为核心主体为性质的国家治理底色。同时,易迁社区“在地”治理现实也塑造了易迁社区治理有效的具体内涵。一方面,易迁社区是城市与乡村叠合、现代与传统兼具的复杂治理模式。来自城市社区的全新治理要素逐渐嵌入易迁社区治理结构中,但多数社区设立于脱贫区域所在城镇,在治理资源约束下治理模式尚无法过渡至城市社区而处于过渡性发展阶段的“边缘治理”模式。治理结构上呈现村委会、集体经济组织、社区居委会、物业公司等城乡社区治理主体并存的格局。在治理过程中,以高效为导向的现代治理逻辑与以稳定为导向的传统治理逻辑也被施于同一场域,治理模式运作兼具传统与现代治理模式的特点。治理价值方面,社区文化既保留了乡村文化的基调又与城市文化交融为一个整体,居民个体价值与社区公共价值共存于文化场域。另一方面,边缘治理模式下存在主体博弈、需求交织、价值多元的复杂治理情境。易迁社区“对上行政化”倾向的城市治理主体与“对下自治化”倾向的乡村治理主体互相博弈,由于易地扶贫搬迁使得国家先发“进场”而社会后发“入场”,国家与社会治理力量对比失衡,博弈中搬迁群众、居民自组织等社会主体因力量薄弱而常常“缺场”。在乡村事务、城市事务与过渡事务齐聚的密集治理事务面前,其致富防返贫、社会融入、治理有效的社会治理需求却不断涌现,在与国家治理需求汇聚的过程中既有相同又有差异,互相交织。同时,由于城市文化与乡村文化两种强异质性文化的隔阂,各主体价值取向出现多元化趋势,使得不同治理需求间的矛盾逐渐加剧并演变成社会冲突。基于上述,易迁社区治理有效是指以党和政府主体为治理中轴,通过调节治理结构、治理过程与治理价值间的主体失衡、需求矛盾、价值冲突的三维张力,从而建构创新的复杂治理模式并实现与复杂治理情境的适配。

边缘治理模式无法自主适应复杂治理情境并应对由此产生的张力,易迁社区治理有效呼唤着实现复杂治理模式的创新——同时平衡治理结构、治理过程与治理价值之间的三维张力,在三维张力的复合叠加下催生复合治理的出场。区别于协同治理、参与治理及合作治理等多元主义理论相对忽视发挥核心作用的中轴主体,以及整体性治理、元治理等统合主义理论相对忽视治理要素各自的独立特性及耦合联系,复合治理对上述理论范式加以融合重塑,强调以国家为中轴主体的治理结构中,在社区联合各自治理要素优势基础上发挥治理效应,是中国本土治理场景下的复合主义理论创新。复合治理既适应了易迁社区治理的复杂特性,也避免了将社会中心为“善”的西方理论预设不加考察进行移植的局限,有助于揭示治理有效影响因素的正确组合,从而整体化分析社区治理有效的实现路径。