嵌入国家现代化的农业农村现代化

作者: 李静媛 蔡海龙

关键词:农业农村现代化;农业发展阶段;梯莫尔理论基金项目:国家自然科学基金面上项目“大豆玉米‘双短缺'背景下大豆扩种政策效果与风险防范研究”(72373142);中央高校基本科研业务费专项资金项目“农业转型的区域差异与影响因素研究”(2022TC107)。

[中图分类号]F320 [文献标识码]A

[文章编号]1673-0186(2025)004-0051-020

[DOI编码]10.19631/j.cnki.css.2025.004.004

加快推进农业农村现代化是乡村全面振兴和建设农业强国的总体目标,是全面推进中国式现代化建设的关键之举。1949年以来,我国不断从落后的传统农业向高效高产的现代农业迈进,探索形成了一条中国式农业农村现代化道路。但制度背景、目标定位、禀赋条件等的时空差异性又决定了我国的农业现代化发展是分阶段进行的,理清我国农业农村现代化发展的阶段性特征,是分析我国农业现实问题的立足点,也是未来实现农业农村现代化和建设农业强国的出发点。

一、文献综述

现有研究已经从多个视角对新中国成立以来我国农业的发展阶段进行了划分,主要可以分作者简介:李静媛,中国农业大学经济管理学院博士研究生,研究方向:农业经济理论与政策;蔡海龙(通信作者),中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向:农业政策分析、农业产业组织、农产品市场与贸易。

为三类。第一类结合新中国经济体制变革历程,从农业政策目标视角解释新中国成立以来的历次农业政策选择,主要将新中国农业政策的发展阶段划分为土地改革与农业恢复期、农业合作化与人民公社时期、家庭联产承包责任制改革期、农业市场化改革时期、农业支持保护时期等阶段[1-3],此后进一步加入乡村振兴和建设农业强国阶段[4-5]。除此之外,蔡昉运用政治经济学理论框架,以城乡关系的调整为主线,指出新中国“三农"政策的演变经历了传统农业发展政策、农村改革、新农村建设与城乡统筹发展几个阶段[6。温思美等从国家经济实力和城乡关系演变视角,指出我国“三农”问题关注的重点由改革开放初期的温饱问题,到市场经济运行期的市场经济体制问题,再到工业反哺农业期的农村小康问题,最后到推进农业现代化阶段的发展问题[7。第二类从制度变迁视角,以我国1978年的农村改革为主线回溯新中国农业农村改革的经验历程。陈锡文等以农村改革的由来与演进为主线,全面梳理了我国农村经济体制改革从改革前、改革过程中及不断完善和发展的各个阶段[8]。温铁军结合我国各地农村改革实践,详细梳理了新中国成立以来合作社、集体化、小农村社制经济,再到"大包干"的农村制度演变逻辑9]。魏后凯按照改革背景、改革目标和重点任务,将我国农村改革分为确立家庭经济地位、资源配置从计划向市场过渡、新型城乡关系初步确立和发展、农村改革全面深化四个阶段[10]。也有研究从农村土地产权制度改革视角,根据农村土地所有权属的变动,将我国农地制度变革划分为土地私有制、国家控制的集体产权、家庭承包经营制度、三权分置等阶段[1-14]。第三类主要聚焦某一特定农业农村问题进行阶段性总结,例如,农业机械化问题、农业补贴问题、乡村建设、绿色转型[15-18]等。由于这些研究将农业农村发展视为单一整体,对农业发展阶段的划分主要基于农业政策变迁或制度改革,且多为经验性的历程回,未将中国经验置于发展中国家农业问题变迁的一般性框架中,因而缺乏理论依据和对农业发展规律的系统性归纳。

也有诸多研究基于发展理论从探究经济发展的一般性规律出发,对国家及农业现代化发展阶段进行总结。第一类研究关注一国从传统社会向现代社会演进过程中如何实现工业化和经济增长。主要包括霍夫曼、张培刚等的工业化发展阶段理论,刘易斯的二元经济发展理论,克拉克、库兹涅茨、钱纳里等的产业结构转型理论,罗斯托等的经济增长阶段理论。这类研究虽然构建了规律性的理论分析框架,但研究的视角是一国整体的经济发展情况,仅将农业农村发展作为经济发展过程的局部问题进行观察,缺乏对农业发展问题的关注及农业特殊性的分析。也有一类研究主要聚焦农业部门,主要包括舒尔茨的改造传统农业理论、梅勒的农业发展三阶段理论、速水佑次郎和神门善久的“三种农业问题"理论[19-21]等。改造传统农业理论将农业发展划分为传统农业、过渡农业和现代农业三个阶段,强调通过引人现代生产要素(如技术、资本和市场导向)提升农业生产效率,实现从传统农业向现代农业的转型。梅勒的农业发展三阶段理论按照农业技术的演进特征,把农业发展划分为传统农业技术停滞阶段、劳动密集型农业阶段和资本密集型农业阶段三个阶段。这两个理论主要侧重于农业内部的技术进步与生产效率提升对于农业现代化发展的重要作用,而对于农业与宏观经济整体的相互作用关注较少。“三种农业问题"理论是依据国家现代化过程的不同阶段,将农业问题总结为低收入阶段的粮食问题、中等收入阶段的相对贫困问题以及高收入阶段的农业调整问题三种问题。这一理论虽然实现了农业发展与国家经济发展的融合互动,但更关注农业发展问题的类型划分,缺少对农业转型的阶段性特征和政策需求的系统性分析。

农业发展问题既是农业部门自身的问题,又是经济发展全局的问题,这就要求理解我国的农业现代化历程不能局限在农业部门内部,而是需要将其放置在国家现代化的长时段历程中进行考察。“梯莫尔理论”是哈佛大学发展经济学教授梯莫尔(C.Peter Timmer)①提出的农业转型四阶段发展规律,这一理论立足国家整体现代化视角,对农业部门从传统到现代的发展全过程进行了总结,并依据一国现代化进程所处的不同阶段,依次探讨了农业承担的角色、核心问题和发展阶段性差异。这一理论不仅关注农业自身发展,而且强调了农业与宏观经济的互动关系,并着重探讨了不同阶段的政策适应性,依据不同阶段农业发展的特征与需求提出了相应的政策重心。运用“梯莫尔理论”解释中国的农业农村现代化发展阶段,一方面,可以在系统性总结普遍规律的同时聚焦农业部门自身的发展特殊性,为理解我国农业现代化变迁的内在逻辑提供更为清晰的分析框架和政策指引;另一方面,“梯莫尔理论"第四阶段对于现代化国家和现代化农业的阐述,还可以为我国农业未来发展前景提供科学预测和前瞻性展现,并为我国未来的农业政策规划提供理论参考。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250404.pd原版全文

本研究尝试以“梯莫尔理论”为理论基础,将农业部门置于国家现代化发展的整体视域,对新中国成立以来从传统农业向现代农业转变这一变迁历程进行阶段特征总结,为理解我国农业现代化变迁的内在逻辑提供新的思路,并在此基础上对未来实现农业农村现代化和建成农业强国的发展远景进行展望,以期为总结我国农业现代化发展经验,走好中国特色农业农村现代化道路提供理论指引和经验支撑。

二、“梯莫尔理论”:农业转型的四阶段发展规律

梯莫尔关于农业发展的阶段性规律主要以结构转型理论为背景而提出。所谓结构转型,就是以农业为主的国民经济向包含了现代农业、现代制造业和现代服务业在内的完整国民经济体系转变的过程[2-25]。梯莫尔关注的重点是农业部门在这一过程中的贡献、遇到的问题和发展情况,因此,将农业在经济结构转型中的发展过程称为“农业转型”。

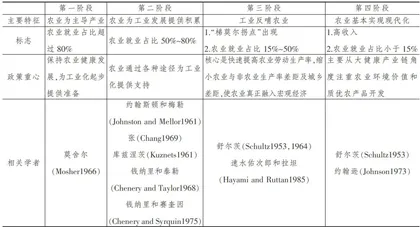

基于前人的研究成果及世界各国的历史经验,梯莫尔发现在经济结构转型的不同阶段,农业部门与整体经济间的关系不同,农业所发挥的作用、所要解决的核心农业问题及政策重心也会相应改变,因而农业转型存在阶段性差异。但鲜少有研究完整地关注农业从传统到现代发展全过程的阶段性变化,鉴于此,梯莫尔将代表性学者的研究成果进行了归纳汇总,完整地梳理了一国整体经济结构转型发展过程中农业部门的发展历程,并分阶段总结出农业部门的四阶段发展规律[26]。“梯莫尔理论”的出现为从整体经济发展视角分析农业发展问题提供了理论分析框架,也为各类研究从理论上界定农业转型阶段、路径和发展特征提供了参考依据[27-31]。

(一)农业转型的四个阶段①

第一阶段为“莫舍尔阶段(Mosher Environment)”②,是农业转型的初始阶段。此时一国为传统的农业国,非农部门处于萌芽探索期,在整体国民经济中占比极低,而农业部门在经济中占据主体地位。这一阶段是为工业化的开启做准备的阶段,当农业生产力水平得到足够提升,才能够保障非农产业的食物和劳动力供给。因此,通过加强农业基础设施建设和农业激励机制建设,促进农业技术和农业劳动生产力的提高,为工业化的开启奠定良好的农业基础条件,是第一阶段的主要政策自标。根据世界各国的发展经验,当一个国家的农业就业占比大于等于 8 0 % 时,处于农业转型的第一阶段。

第二阶段为“约翰斯顿-梅勒阶段(Johnston-Mellor Environment)"③。当工业化开始大规模快速发展,农业转型进入第二阶段——农业成为整个经济增长进程的关键贡献者,通过多种方式支持和促进非农部门发展。诸如,向非农部门提供土地、劳动力和资本等生产要素,向全社会提供食物,为工业品提供市场,赚取外汇以及提供环境价值等[32-33]。因此,这一阶段的政策重心是建立良好的要素市场,促进农业资源向非农部门流动。由于非农产业劳动生产率的提升速度快于农业,因而这一阶段工业和服务业的增速会远超农业,农业与非农业生产率差距会不断拉大。农业和非农部门之间开始出现实质性的不平衡,城乡收人差距逐步扩大,农民会承受转型带来的诸多痛苦和负担[34-35]。处于农业转型第二阶段的国家,农业就业占比往往在 5 0 % ~ 8 0 % 之间。

第三个阶段为“舒尔茨.拉坦阶段。当一个国家进入农业转行”的第三阶段,意味着以现代制造业和现代服务业为核心的完整国民经济体系已建立。此时,农业部门已然完成了为工业化发展供给资本积累的历史任务,不能再继续向外释放资源,转而开始运用现代生产要素和科技成果以提升自身生产力水平。同时,由于要素市场功能的不断改善会加快从农业中提取劳动力和资本等要素的进程,因而在这一阶段农业就业占比下降速度会超过其产值比重下降速度。相应地,农业劳动生产率的提升速度会快于整体经济。由于自第二阶段以来,农业与非农之间、城乡之间差距不断拉大,因而第三阶段的政策重心是加快提高农业劳动生产率,缩小与非农产业的差别以及城乡差别,构建城乡融合统一的要素市场,从而促使农业融入现代经济体系之中。一国进人第三阶段有两个标志:一是农业就业人数出现趋势性下降,占比普遍低于 5 0 % ;二是农业与非农业劳动生产率的差距开始由扩大转为缩小趋势。

第四阶段为“约翰逊阶段(JohnsonEnvironment)”①,也就是初步实现现代化的阶段。经过第三阶段充分吸收工业化成果,当一个国家的农业转型进入第四阶段时,传统农业已经初步转变为现代农业,工业化成果和科技进步已经被现代农业所吸收,农业已经融入现代经济体系之中。在这一阶段,城乡收入差别基本消失,农业与非农业劳动生产率趋于一致,如何进一步开发农业的多功能,充分挖掘农业在养成美好生态环境、良好生活方式和大健康产业体系等方面的价值,是各国农业发展的主要任务和政策重心。根据世界各国的发展经验,农业转型进人第四阶段的标志是,农业就业比重降到 1 5 % 以下②,同时食物支出在城市家庭总支出中的份额下降到约 30 % 以下,人均GDP进入高收入国家行列。当农业与非农业劳动生产率在高水平上达成一致时,标志着第四阶段的结束,此时,农业转型完成,农业发展已经完成从传统生产方式向现代生产方式的转变,农工差别和城乡差别消失,国家发展也已经完成从传统农业国向现代工业国的转变。

(二)份额差与“梯莫尔拐点”

在提出农业转型的四阶段规律后,为丰富和完善对于农业转型阶段性规律的探讨,梯莫尔在 2009 年出版的《没有农业的世界》(AWorld Without Agriculture)一书中根据对农业转型的国际经验深入分析,提出了“份额差"和“梯莫尔拐点(Timmer TurmingPoint)”的概念,进一步明晰了对于农业发展阶段的衡量[36]6。

“份额差”是农业产值份额减去农业就业份额得到的差值。梯莫尔发现“份额差"通过推导可以转化为“部门基尼系数”来衡量农业与非农部门间的劳动生产率差距,“份额差"越大,则农业与非农部门间的劳动生产率差距越大。他研究了世界范围内86个国家从1965年至2000年“份额差"的变动轨迹,发现“份额差"呈现先扩大后缩小的U型变化趋势①,并最终趋向于零。这也就意味着,随着工业化发展和人均GDP水平的提高,农业与非农业间的劳动生产率差距会经历先扩大后缩小的发展过程,直至最终消失,而整条“份额差"变动轨迹的U型曲线则代表了农业转型的全过程。整个演变过程的两个关键节点——一是份额差由扩大转为缩小的转折点,通常称为“梯莫尔拐点”;二是“份额差"缩小后变为零的结点,成了划分农业转型阶段的关键标志。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250404.pd原版全文