信任的生产:“红色物业"增进社区治理效能的实践机制及其内在逻辑

作者: 王江伟 李梦玲

关键词:社区治理;“红色物业”;信任;治理共同体基金项目:国家社会科学基金青年项目“新时代党领导基层治理的政治整合机制研究"(21CZZ015);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目“江西红色文化融入基层社会治理研究"(JD20069)。[中图分类号]D267;C916 [文章编号]1673-0186(2025)004-0133-015[文献标识码]A [DOI编码]10.19631/j.cnki.css.2025.004.008

习近平总书记指出,“要推动社会治理重心向基层下移,把更多资源、服务、管理放到社区,更好为社区居民提供精准化、精细化服务”[1]。物业企业作为居民服务的重要主体,也是参与社区治理的重要力量。中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》的通知,中共中央组织部、中共中央政法委员会、民政部、住房城乡建设部联合印发《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)》的通知等均提出要扩大物业企业党建覆盖①,可见通过党建引领的方式引导物业企业更好地提升物业服务和参与社区治理成为明确的政策方向,在各地也广泛探索形成了“红色物业”的社区治理实践。如何从学理上回应此实践现象,并解释"红色物业"的治理效能,有助于更好地理解党建引领之于“中国之治"的价值意涵。

作者简介:王江伟,教授,副主任,硕士生导师,法学博士,研究方向:当代中国政治与基层治理;李梦玲,研究助理,研究方向:基层治理。

① 新华网.中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》[EB/OL].[2019-05-08].http:/www.xinhuanet,com/politics2019-05/08/c--_1124468803.htm。

一、问题的提出与文献回顾

近年来,国家高度重视物业服务在社区治理与社会服务中的关键作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中,物业一词被提及多达6次,明确要求“加快发展物业等服务业”①,同时强调“督促业委会和物业服务企业履行职责,改进社区物业服务管理”①。然而,在人民群众对美好生活的需求日益增长的背景下,基于市场原则和工具理性主导下的物业机构嵌人社区治理中,不可避免地会与居民的利益产生一定的冲突,物业公司在参与社区治理的过程中普遍面临着物业费用收缴困难、物业矛盾纠纷频发以及社区共同体精神缺乏三个方面的困境[2]。

为解决这一治理困境,国内一些地方开始探索“红色物业"这一党建引领社区治理的新路径,用以平衡、解决物业和业主之间的张力和抵悟。有学者估算全国有近百个城市宣传提炼了“红色物业"治理经验,在实践中展现出了一定的治理效能[3]。“红色物业"模式是在市场化物业服务无力或无法满足民众需要的背景下产生的,该模式试图在现有的市场逻辑之外引入政治发展逻辑,改善物业服务的生产与销售秩序,化解基层相关纠纷与冲突[4]。其本质是通过基层党组织与物业企业开展党建联建,强化党组织对物业服务的统领,以达到规范和提升物业服务水平的目的。对于“红色物业"何以有效这个问题,既有研究主要有三种解释视角:一是结构嵌入的分析视角,认为“红色物业”的有效性源自将党的组织体系和党员个体嵌入于物业的管理服务中[5],抑或是实现了党组织和物业服务企业、“红色物业”和业主的双重嵌人[6],该视角强调党组织和党员的政治引领功能;二是机制构建的分析视角,认为基层社区通过党建引领为“红色物业"建构起协商机制、规范机制和激励机制,从而有效提升了社区的治理效能7,该视角强调基层党组织的组织整合功能;三是权力关系的分析视角,认为党的政治领导的“增量"治理实现了对“红色物业"的党建赋能[8],或是为“红色物业"提供了“权力外观”,使其成为具有非正式权力的治理者[3,该视角强调基层党组织的权威治理功能。这三种解释视角的共性在于突出党建引领或党组织作用的发挥是“红色物业"何以有效的核心因素,但偏向于静态的分析,缺乏对动态过程的跟踪。

党建引领固然是“红色物业”的核心特征之一,但显而易见的事实是,同样是党建引领下的“红色物业”,在不同社区显现出来的治理效果有很大差异。这表明,党建引领促进社区治理改善是有条件的,并不是加上“党建引领”的形式外观就能解决社区治理的问题[9]。因此,单纯从“党建引领”的单一维度审视其对“红色物业”治理效能的促进作用,就显得片面且不足以揭示其因果机制。由社会资本理论可知,信任是社区治理的黏合剂,能够促使社区治理中的各方主体建立起有效的交流沟通与合作关系,从而改进社区服务并提升社区治理效能。基于此,本文引入信任这一解释变量,借助对H社区“红色物业"的案例分析,拟从动态角度揭示党建引领到“红色物业"实际发挥效能的过程机制,并分析其内在逻辑。

二、分析框架:特殊信任与普遍信任

格奥尔格·西美尔在其《货币哲学》一书中对信任理论的研究一般被认为是信任理论研究工作的发轫,他对信任进行了类型化分类,即从传统社会向现代社会的转型过程中,社会中的信任类型从以人格信任为主转到以系统信任为主,政府在十八世纪以前发行的库存债券是最早发明的对作为整体的国家税收所具有的要求权形式。在这个例子中,可获得偿付的确定性不依赖于那种一定非得查明的特殊情况,而是依赖于对国家偿付能力的一般性信任[10]。简单来说,西美尔认为现代国家信贷的形式并非个人信贷中因借贷者个人情况而产生的人格信任,而是基于对国家整体偿付能力的一般性信任。在此后的研究中,路易斯和韦格特进一步引入了情感因素作为信任构成的关键要素,认为信任并非单纯由理性或感性驱动,而是两者复杂交织的产物[1]。由此,根据信任的双重属性他们将信任划分为两种理论形态:一种是以理性因素为主导的认知信任,另一种是以情感因素为主导的情感信任。

然而,韦伯在深入研究中国社会结构与文化背景后,在信任理论领域提出了不同于前人的信任划分理论。他指出,信任可以分为特殊信任与普遍信任两大类别,特殊信任一般而言与地缘、血缘和亲缘关系密切相关,是中国人典型的信任表现形式,普遍信任则建立在更为广泛的信仰共同体基础之上[12]。之后,经过学者们的研究发现:虽然特殊信任和普遍信任是两个相互独立的系统,但它们之间存在相互转化的可能性[13],特殊信任暗含的关系要素和道德规范能够建立和扩展普遍信任[14],普遍信任也能够促进特殊信任的产生[13]。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250408.pd原版全文

特殊信任和普遍信任在社会互动中会发生动态变化和转换,那么这种转换是如何实现的呢?信任转移理论认为,信任能够从熟悉情境转移到陌生情境[15],当目标对象与信任源对象建立起某种关联时,个体会将对其熟悉对象的信任转移到另一个不熟悉的对象上[16]。这就为特殊信任转向普遍信任提供了一种路径,即在一个系统中,只要对系统中的A持有信任,那么这种信任就可以通过A传递并延伸至与A有一定联系的B。但是,在信任转移理论中,信任的转移是有条件的,只有当两个事物之间具有密切联系时,才可以发生信任转移,如信任从评论网站转移到评论者社区再转移到特定的评论者,而不能直接从评论网站转移到特定的评论者[17]。

社区信任是影响社区治理的一项重要因素,从社会资本与社区治理效能之间的关系来看,社区治理的实质是信任、合作与互惠[18]。然而,随着各类社会要素的涌人,社区信任结构也开始不断演化发展,这种演变使得仅限于社区特定成员或群体之间的特殊性信任难以促进社区主体间信任关系的稳定与可持续发展[2]。相比之下,在面对共同社区事务时,普遍性的社团信任则比狭隘的特殊信任对于推动人际信任的作用更大,更有利于居民民主观念和参与行为的发展[19]103,,具有普遍性信任的社区主体会倾向于以社区利益为导向,在面对利益冲突与抉择时超越自身利益局限[20]。因此,为了应对日趋复杂的社区信任结构,就势必要促进社区信任结构从特定范围的特殊信任向更广范围的普遍信任逐渐转变[21]。

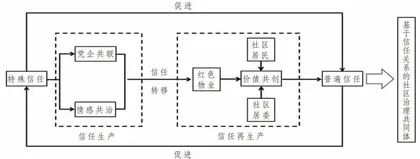

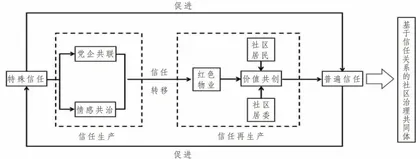

综上所述,本文尝试从信任转移视角构建“特殊信任一普遍信任"的分析框架(图1),即“红色物业"嵌入于社区特殊信任到普遍信任的信任转移过程中,是转移路径中的关键一环,其通过依托不同的具体实践载体和路径,实现社区信任的生产和再生产,最后形成社区治理共同体。其中,特殊信任指的是对于党组织与社区能人的认同与支持,而普遍信任则是社区内部形成的公共精神和意识。特殊信任通过党的权威嵌人和物业与居民之间的情感共治得以生产和强化,“红色物业"通过一定的实践机制,在服务互动中与社区居民建立社会性连接,把居民对党和社区能人的信任转移至自身,从而融入社区信任体系之中。在这一过程中,“红色物业”又联合社区居民和社区居委会进行合作互动促使新的价值共识的产生,培育社区信任氛围,促进信任的再生产,进而达到实现普遍信任的目标。

三、“红色物业"增进社区治理效能的实践机制

案例研究的优势在于能够基于对个案的系统挖掘展现因果机制和过程,从而拓展和修正已有的认识和理论,促进知识积累[22]。本文采取案例研究方法,选取的案例为我国中部省会城市的H社区,该社区原系国有企业职工生活区,形成于20世纪80年代,一直由企业承担“办社会"的职能,2018年国企“三供一业"移交后,由街道接管并改为社区,现有居民住户3025户,9 805人。社区成立时,面临着老旧社区基础设施落后、国企改制型社区的历史遗留问题带来的管理混乱以及缺乏物业服务等交织叠加的治理困境。为提升社区治理服务水平,H社区借助老旧小区改造的契机,于2019年8月公开招标引入专业化物业企业,探索“红色物业"模式,经过几年的摸索实践,从一个“三无"社区①一跃成为环境整洁、治理有效、和谐幸福的高品质社区。① 当地居民将之前的社区状况形容为“三个没有”:“没有一条路是平的”,走一趟下来泥土溅到小腿上;“没有一条下水道是通的”,积水弥漫、臭味连天;“没有一块地是空的”,违章搭建已成常态。

H社区的“红色物业"模式亦被当地政府作为典型案例推广。深入分析H社区的“红色物业"实践,发现“红色物业"之所以让H社区完成“华丽转身"的密码在于信任的生产,H社区“红色物业”由于具备党组织的“政治势能”和熟人社区的“情感资源”,在构建社区信任方面有着天然的优势,由此成为构建社区信任的关键载体。就社区信任构建的行动逻辑而言,本质上是依托权威、情感、价值的多重嵌入,经由社区特殊信任网络构建社区普遍信任,进而形成基于信任关系的社区治理共同体。

(一)党企共联:党的权威嵌入社区治理

社区党组织是党的组织体系中的重要组成部分,延续了执政合法性这一重要政治资源,与业委会、物业公司等其他社区社会力量不同,社区党组织的这一特性使其能够在社区服务供给过程中获得居民的认同和信任[23]。因此,无论是组织抑或个人,往往对社区党组织这一治理主体有着更高的信任。相比之下,物业往往因“外来者”的身份而遭遇社区主体的信任壁垒。面对这一困境,“红色物业"则充分利用“政治权威为市场主体提供可信承诺”24]这一优势,积极寻求党的权威嵌入,通过与社区党组织进行组织形态和意识形态的双重联动,以党的政治合法性与正当性为其参与社区治理提供坚实的信任背书。

首先,社区党组织和物业公司党组织共建联动,实现"红色物业"在社区治理中的组织结构一体化。H社区为打造“红色物业”,在社区党委的引导和组织下,建立了社区和物业公司联合党支部的组织结构一体化机制。2021年4月,H社区党委成立由物业公司党员和业主委员会党员组成的联合党支部,社区党委与该联合党支部之间处于领导与被领导的从属关系,由此形成一体化的治理结构。H社区“红色物业"依托联合党支部联席工作会议机制,将社区党委、物业公司、业主委员会和居民多方联动组织起来,就社区治理问题进行分析研判,开展社区工作。这种一体化的组织结构方式进一步巩固了党对社区工作的集中统一领导,通过党支部的组织协调,能够整合各方面的资源力量,共同解决社区治理中的难题,提高社区治理水平。在这种组织结构下,H社区党委发挥领导作用,将物业公司的管理服务纳入社区“三会一课"和议事协商专题讨论,促使基层党建、公司业务和服务居民深度融合。由此,党组织结构一体化有效地发挥了党凝聚各方、组织协调的坚强核心作用,确保“红色物业"在规范的组织框架下稳定运行,增强“红色物业"提供服务的业务能力,逐步稳固并深化居民对“红色物业”的信赖与认可。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:cqsk20250408.pd原版全文