新时代中国式现代化研究的样态、新兴热点及动态演进

作者: 吴继飞 万晓榆

摘 要:运用CiteSpace文献计量方法对党的十八大以来中国式现代化领域4 206篇CSSCI期刊论文进行可视化分析,系统呈现中国式现代化研究的样态、新兴热点及动态演进。研究表明:新时代中国式现代化研究经历了起航和繁荣两个发展阶段,研究热点汇聚于中国式现代化的中国特色、本质要求及重大原则三大方面,研究前沿聚焦中国式现代化的历史使命和世界意义;党的中心任务和国家战略部署是中国式现代化研究的前沿热点生成演进的主导性因素。未来应加强交流合作,开展中国式现代化交叉学科研究;坚持问题导向,加强中国式现代化理论与现实问题衔接力度;面向世界科技前沿,开启数字创新赋能中国式现代化的新机理研究;拓展国际视野,丰富中国式现代化的世界影响及传播研究。

关键词:中国式现代化;共同富裕;高质量发展;文献计量学

基金项目:中央高校基本科研业务费青年教师团队项目“正确理解和大力推进中国式现代化”(2023qntd35)。

[中图分类号] D61 [文章编号] 1673-0186(2024)001-0016-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.001.002

中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化,也是我国社会不断迈向现代水平的过程。党的十八大以来,党和政府高度重视中国式现代化建设,《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出“党领导人民成功走出中国式现代化道路,创造了人类文明新形态”[1],党的二十大将“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”定为新时代新征程党的中心任务[2]。概括提出并深入阐述中国式现代化理论不仅是党的二十大的一个重大理论创新,也是科学社会主义的最新重大成果[3]。新时代十年,党和政府成功推进和拓展了中国式现代化,极大改变着世界现代化版图,为破解人类社会和平、发展、安全和治理赤字贡献中国智慧。

系统地把握新时代中国式现代化研究的样态、热点与前沿趋势,不仅有助于丰富中国式现代化理论体系,还有利于推动中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的实践进程。2021年以来,中国式现代化研究呈现了蓬勃发展的态势,仅2022年CSSCI期刊发文量就达到上千篇,但学界对中国式现代化文献的系统描述与定量分析十分匮乏。通过中国知网的高级检索功能,以“中国式现代化”为主题(起止时间:2012年11月8日—2023年7月31日),限定出版来源为CSSCI,共计检索出4 271篇期刊文献,经过人工方法剔除征文启事、会议通知和主编寄语等不符合要求内容后,剩余4 206篇文献用于进一步剖析。运用CiteSpace(6.2.R2版本)软件对4 206篇CSSCI期刊论文进行可视化分析,深入刻画新时代中国式现代化研究的整体样态、新兴主题及动态演进,有助于更好地推进中国式现代化研究。

一、新时代中国式现代化研究样态分析

新时代中国式现代化研究样态包含文献的发文时间分布、发文期刊分布、发文作者及发文机构分布等,能够直观反映党的十八大以来中国式现代化的研究全貌。其中,文献发文时间分布通过分析文献发表数量和年份变化来反映新时代中国式现代化领域研究的学术热度及演进特征;文献发文期刊分布能够直观反映新时代中国式现代化研究所涉及的学科类型及不同学科对中国式现代化的关注现状;发文作者分布能够清晰描述新时代中国式现代化研究的核心作者及其交流合作状况;发文机构分布主要反映该领域研究的主要力量。

(一)新时代中国式现代化研究的发文时间分布

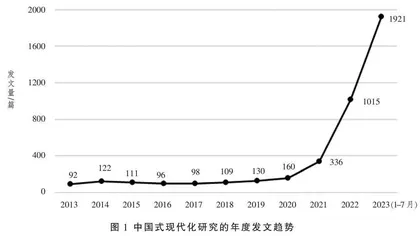

为了直观呈现中国式现代化的学术热度,本文绘制了中国式现代化研究的CSSCI期刊年度发文趋势(图1)。结合图1发文趋势和重大历史事件,新时代中国式现代化研究大致经历了起航阶段(2013—2020年)和繁荣阶段(2021年—今)。党的十八大以来,中国式现代化研究正式步入起航阶段(2013—2020年),发文量从2013年的92篇跃升到2020年的160篇,增长了74%。2020年,党和国家实现了全面建成小康社会的百年奋斗目标。因此农业现代化、教育现代化、国家治理现代化成了该阶段学界探索的热点话题。2021年,《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》对党的百年历程及中国式现代化进行了系统总结,并对未来发展方向进行了明确规划。此时,中国式现代化的研究更是被推动到了一个全新的繁荣阶段(2021年—)。党的二十大报告更是明确强调了新时代新征程党的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”。这不仅是对历史发展规律的认知和升华,更是为国家经济社会高质量发展提供了清晰的战略布局。该阶段中国式现代化研究呈现了指数级增长态势,发文量由2021年的336篇直接飙升到2022年的1 015篇,2023年1至7月发文量更是高达1 921篇,年增长率达到186%。

(二)新时代中国式现代化研究的发文期刊分布

关于中国式现代化研究的发文期刊前20位分布见表1。《人民论坛》刊载的中国式现代化研究(111篇)最多,之后依次为《马克思主义研究》(69篇)、《红旗文稿》(62篇)、《人民论坛·学术前沿》(52篇)、《科学社会主义》(50篇)。一般认为,现代化的学术研究源于20世纪60年代的西方发达国家,改革开放后中国学界受到西方社会科学影响开始对现代化进行了探索。从新民主主义革命时期到中国特色社会主义进入新时代,证明了马克思主义中国化时代化和中国式现代化理论逻辑、历史逻辑及实践逻辑相统一的必然性。此外,中国式现代化研究的论文还散见于经济学、管理学、教育学、旅游学及行政学等多领域,逐步展现了极强的学科交叉特征。

(三)新时代中国式现代化研究的发文作者分布

为了直观展示中国式现代化研究领域的主要研究者分布状况,本文利用CiteSpace刻画了党的十八大以来该领域发文作者共现知识图谱,如图2所示。图谱节点半径大小用来反映作者发文量多少;连线粗细表明合作次数多少。作者共现知识图谱共生成3 636个网络节点和2 517条连线,网络密度为0.000 4,最大子网络成员有181个节点,仅占网络总节点的4%,表明作者对中国式现代化研究的合作极少。发文量最多的学者为中国人民大学刘伟(22篇)。发文量超过10篇的作者还包括南京大学任保平(20篇)、清华大学胡鞍钢(18篇)、中共中央党校吴忠民(16篇)、华东师范大学齐卫平(15篇)、南京师范大学洪银兴(15篇)、中共中央党校张占斌(14篇)、复旦大学周文(14篇)、华南师范大学陈金龙(13篇)、吉林大学韩喜平(13篇)、中共中央党校韩庆祥(12篇)、南京大学公丕祥(12篇)、东北大学田鹏颖(11篇)以及武汉大学项久雨(11篇)。

为了明确中国式现代化研究领域的核心作者,根据文献计量三大定律之一的普赖斯定律[4],即核心作者最低发文量为:m=0.749■,其中,ηmax为最高产作者发文量。本文的样本中最高产作者发文量为22篇(中国人民大学刘伟),因此可得核心作者发文量(m)接近4篇。经统计,所取样本中核心作者共161人,其总发文量共1 014篇,约占所取样本4 206篇的24.1%,远低于普赖斯定律50%的标准,表明中国式现代化研究尚未形成具有凝聚力的核心团队,发文量位居前列的学者多属于“单打独斗”式的独著,学者之间合作交流的广度和深度有待进一步加强。

(四)新时代中国式现代化研究的发文机构分布

为了更好地分析中国式现代化研究的主要力量分布,本文对中国式现代化研究的主要发文机构及发文量进行了统计(表2)。中国人民大学、北京大学和武汉大学的马克思主义学院发文量位列前三,分别为52篇、41篇和40篇,是中国式现代化研究最为主要的发文机构,引领中国式现代化的研究方向。发文量位居前列的机构还包括中国社会科学院、复旦大学、南开大学、华南师范大学及山东大学的马克思主义学院/研究院,分别为39篇、36篇、34篇、30篇和27篇。这些数据客观反映了马克思主义学院是新时代中国式现代化研究的最为重要基地。

为了更直观地刻画研究机构合作情况,本文绘制了中国式现代化研究的机构合作图谱,如图3所示。图3包含709个共现机构、613条连线,密度为0.002 4的网络结构,最大子网络成员有217个节点,占网络总节点的30%,表明机构之间在中国式现代化研究上的合作关系较为集中。由中介中心性的大小可知,中国式现代化研究领域内重要程度排名第一的机构为中国人民大学经济学院,中介中心性值为0.5;排名并列第二的机构为中国人民大学和复旦大学的马克思主义学院,它们两家机构的中介中心性值均为0.4;排名并列第三的机构为中国社会科学院大学和上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心,它们两家机构的中介中心性值均为0.3。众多的节点和极低的网络密度表明学者们更多地进行独立研究中国式现代化,彼此之间交流合作较少。此外,从作者机构之间的合作现状来看,多为机构内部师生或是同事之间的合作,并未形成机构之间的合作态势,从而也从侧面反映了中国式现代化领域的合作交流还不够充分。

二、新时代中国式现代化研究热点与前沿态势

新时代中国式现代化的研究热点与前沿态势分析就是对新时代中国式现代化领域研究成果所含关键词进行共现知识图谱分析,系统呈现党的十八大以来学界对中国式现代化研究所关注的热点关键词,以及突现关键词反映中国式现代化领域研究的前沿态势。

(一)基于关键词共现网络的研究热点分析

本文利用CiteSpace软件绘制中国式现代化研究的关键词共现图谱(图4),对中国式现代化研究的关键词出现频次及其中心性进行统计和计算,分析中国式现代化研究热点,如表3所示。

由表3可知,“中国式现代化、现代化、中国共产党、共同富裕、人类文明新形态、中国特色社会主义、中华民族伟大复兴、国家治理、中国特色、高质量发展、数字经济、人类命运共同体、人与自然和谐共生、本质要求、中国共产党领导、习近平总书记”等主题词是中国式现代化研究的高频词。“现代化、中国共产党、共同富裕、国家治理”等主题词具有高中介中心性,在衔接相关主题中发挥着重要的作用。在这些高频关键词中,“习近平总书记”在创立和推进中国式现代化理论中发挥了重大的历史作用,共同富裕、坚持中国共产党领导及人类文明新形态分别是中国式现代化的鲜明特色、本质要求和独有标识。

为了进一步挖掘中国式现代化的研究热点,本文利用CiteSpace软件绘制了中国式现代化研究的关键词聚类网络,如图5所示。

该聚类网络的Modularity Q值为0.469 6(大于标准值0.3)、Weighted Mean Silhouette S值为0.753 3(大于标准值0.5)[4],表明聚类区分度显著、聚类结果合理可信。中国式现代化研究关键词共现聚类网络共生成#0现代化、#1人类文明新形态、#2中国式现代化、#3高质量发展、#4理论逻辑、#5乡村振兴、#6中国共产党等11个最大的聚类。在参照该关键词聚类网络并结合中国式现代化经典文献基础上[5-7],本文将中国式现代化的研究热点归纳为内涵特色、本质要求及重大原则三个方面:

1.中国式现代化的内涵特色研究

此聚类主要包含“中国特色、共同富裕、新发展理念、生态文明、人与自然和谐共生、人类命运共同体、人类文明、中华优秀传统文化”等关键词,体现了中国式现代化的科学内涵与中国特色。中国式现代化概念源于我国现代化实践和优秀传统文化,具有深厚的理论基础、严谨的历史逻辑及科学的实践方略,受到了新时代学界的广泛深刻探讨,并达成了共识。中国式现代化是我国科技、社会生产和人民生活实现从不发达水平迈向发达水平的过程[8],也是共产党人结合中华优秀传统文化[9],根据我国社会经济发展现状领导全体人民奋斗的现代化[10],形成了有别于西方现代化的五个鲜明特色[11]。

第一,相比西方现代化,中国式现代化是人口规模巨大的现代化。推进和实现14亿多人口规模的现代化,其难度与挑战远远超出了西方发达国家,无论是产业链供应链,还是生产消费均要兼顾国内和国际良性循环,既影响着国际市场供给,也同样受到全球性制约[8]。面对着人口老龄化、科学技术欠发达和经济发展不平衡不充分的现状,需要加快发展和攻克高新科学技术,提升现代化产业的核心竞争优势[12],大力推进乡村振兴及健康中国战略,逐步缩小同发达国家先进水平的差距。第二,相比西方以资本为中心的现代化,全体人民共同富裕是中国式现代化的鲜明标识。中国式现代化坚持以人民为中心,不是少数人富裕、两极分化的资本主义现代化,而是全体人民共同富裕的社会主义现代化。实现全体人民共同富裕,需要不断加快完善分配制度,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系[13],加大税收、社会保障、转移支付、慈善捐赠等的调节力度,增加低收入群体收入,扩大中等收入群体比重[14],合理调节高收入,推动形成中间大、两头小的橄榄型分配结构,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。第三,中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。物质贫瘠与精神贫困不是社会主义的底色,中国式现代化绝不是只重物质的全面发展,而忽视思想的精神的全面发展。只有物质需要和精神需要同时得以满足、物质文明和精神文明高度协调发展的现代化,才是实现人的自由而全面发展的现代化,才是中国特色社会主义道路的题中应有之义,更是中国式现代化的发展特色。第四,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。“绿水青山就是金山银山”“碳达峰、碳中和”[15]这不仅体现了人类对现代经济与大自然关系的认识升华,更反映了推进中国式现代化要加快形成绿色低碳循环产业体系,满足全体人民对当前和未来幸福美好生活的需要,使中国式现代化惠及一代又一代中华儿女。第五,中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中国式现代化摒弃了战争、殖民和掠夺,旨在追求国内发展与世界和平的良性互动,积极推动构建人类命运共同体,塑造全新的人类文明形态,为全球和平繁荣新格局贡献中国智慧和力量。