回溯、思考、践行:人与自然和谐共生的现代化

作者: 朱锦秀 蔡璐

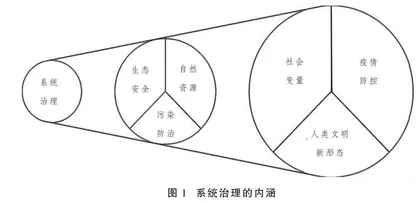

摘 要:人与自然和谐共生的现代化是新时代关于人与自然关系的高度凝练,深刻领悟这一新论断,深入贯彻习近平生态文明思想,需要从历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑进行把握。通过梳理坚持和发展马克思主义生态文明思想、弘扬中华优秀传统文化、反拨资本主义生态僭越逻辑的发展进程,有助于把握新时代人与自然关系的发展趋势;统筹“生命共同体”“两山论”“两个重大”关于人与自然关系的科学理念,深刻认识其内涵意蕴对于践行人与自然和谐共生的现代化具有现实意义;立足系统治理、数字引领、助力全球的总体规划,彰显了以习近平同志为核心的党中央的思想智慧,为全球环境治理提供了中国智慧和中国方案,展现了我们党坚定不移地推动和实现中国式现代化的信心与决心。

关键词:人与自然和谐共生;中国式现代化;绿色发展

基金项目:重庆市社会科学规划项目“高校艺术专业课程思政建设研究”(2021NDYB011);重庆市高等教育教学改革研究重点项目“高校艺术专业课程思政的改革与实践”(202061)。

[中图分类号] D602 [文章编号] 1673-0186(2024)002-0028-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.002.003

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”[1]49-50这一重要论述,成为新时代新征程上推进生态文明建设的根本遵循。促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求,美丽中国的画卷徐徐展开,为实现中华民族永续发展,满足人民对美好生活的需要,必须站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,实现中国式现代化。

一、回溯:人与自然和谐共生的现代化逻辑起点

以习近平同志为核心的党中央,充分考虑中国实际,坚持和发展马克思主义生态文明思想,扎根于中华优秀传统文化,汲取儒家、道家、法家等思想精华,对资本主义生态僭越逻辑进行反拨与思考,基于人与自然关系对“现代化”的内涵与外延进行了新的扩展,提出中国要实现的是“人与自然和谐共生的现代化”。

(一)坚持和发展马克思主义生态文明思想

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出了关于人与自然关系的“真正的共同体”概念,并用历史唯物主义方法论剖析了“真正的共同体”中人与自然的辩证关系。

首先,在静态视域下人与自然共生共存。“真正的共同体”的理论基石是自然内各要素普遍联系、相互依存。自然是生命之母,经历了漫长的时期孕育出人与山、水、林、田、湖等其他自然物,马克思用“类”的概念表现人与自然共生共存的关系,他认为:“自然界是人的无机的身体,是人身体的延伸。”[2]恩格斯也提出:“我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然界之中的。”[3]人与草木花石相互联系,共同存在于生态系统中,牵一发而动全身,习近平总书记强调,“人类可以利用、改造自然,但归根结底是自然的一部分”[4],“人的命脉在田,田的命脉在水……这个生命共同体是人类生存发展的物质基础”[5],继承了马克思主义“人与自然共生共存”的思想。

其次,在动态视域下人与自然双向互动。自然界是人类活动的空间,个体在进行社会实践时,既无法脱离“共同体”,又加强了人与自然的联系。一方面,自然界为人类提供生存的环境、生命体所需要的食物能量、生产实践所需要的物料,人类的精神世界也经由情感、意志等的转化而得到满足。另一方面,人类极具创造性的实践活动,合理利用和改造大自然,推动了人类社会的发展进步同时也回馈了大自然。毛泽东认为,“要用自然科学来了解自然,克服自然和改造自然,从自然里得到自由”[6],是对马克思主义合理利用和改造自然生态观的继承和创新,强调科技作为一种革命力量去变革自然。

最后,在发展视域下人自由而全面的发展。马克思“真正的共同体”把人看作具有完全自由的人格,认为“真正的共同体”需要人与人之间携手并进、共同奋斗。“自然界的人的本质只有对社会的人来说才是存在的”[7],是马克思关于“真实的共同体”中“现实的个人”的经典论述,自然界为人类生产实践提供了空间环境和物质资源,而要实现人类与自然的和谐共生,就必须要有一个“真实社区”进行人类能动性的实践创造。马克思恩格斯研究的是打上了人类烙印的自然,人类在改造自然的过程中,必然形成某种社会关系,孤立的个体无法抵抗强大的自然力量。以习近平同志为核心的党中央,深刻认识到了新的发展态势,人与自然“生命共同体”理念是新时期人与自然关系的生动写照,它不仅符合经济发展的客观规律,而且也与世界环境治理的大趋势相适应。这一理念并非是人与人的社会关系、人与自然的关系进行抽象的论述,而是强调在自然平衡协调范畴内,在人与人的社会关系中构建人与自然的和谐共存的生产方式和生活形态,让人民群众在绿水青山中享受经济社会快速发展带来的便利。

(二)汲取中华优秀传统文化的生态智慧

习近平总书记始终承继中华优秀传统文化道德理念、人文精神、哲学智慧的精华,在重要场合多次旁征博引传统文化经典,并在党的二十大报告中提到,“只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义,才能正确回答时代和实践提出的重大问题”[1]17,中华优秀传统文化蕴含的革故鼎新、天下合一、厚德载物等,是中国人民漫长生产生活形成的宇宙观、生态观、价值观的具体表现。儒家“天人合一”的思想、道家“道法自然”的主张是中国人民千百年来发展形成的宇宙观、自然观的重要体现。

在儒家,孔子、孟子、荀子关于人与自然关系的论述中有容有异,但都不约而同地认同“天人合一”,是天道与人道的融合互补,人存在于自然中遵循自然的规律,并与自然一体共同发挥作用。习近平总书记提出的“人与自然是和谐共生的”正是从儒家思想汲取的天人之道。儒家思想的创始人孔子主张敬畏生命、敬畏自然,做到取之有时、有节,“断一树、杀一兽,不以其时,非孝也”印证了以仁心待生灵万物的主张。孟子提出的“时禁”思想,荀子提倡“节用”“御欲”,合理利用自然资源和节俭寡欲,认为奢侈浪费的人是不顾后人的“偷生浅知”之徒,习近平总书记认为生态环境保护是一项功在当代、利在千秋的事业,体现了“节用御欲”的思想。

在道家,其思想蕴含了与之相似却侧重点不同的“道法自然”的生存观,道家认为“道”乃天地之本,人类按照天地法则生产劳作、繁衍生息,大地依据上天的物换星移来含孕万物,上天遵循“道”而运转时空,而“道”则顺应自然规律。《庄子·齐物论》中也说“天地与我并生,而万物与我为一”[8],“万”意味着世间事物的多样性和变化性,“一”则是万事万物的统一性、融合性,习近平总书记强调的“生命共同体”理念指出人与自然之间“一”与“万”的关系,认为人来源于、存在于并且统一于自然。

中国历朝历代皆有环境保护的机构与法令,尧舜时期就出现了环境保护的组织“虞”,此后唐宋明清各朝均设有“虞衡司”,管理范围包括山、林、川、泽。四千年前夏朝大禹时期颁布禁令,春季山禁、夏季休渔;三千年前周文王出台伐崇令,毋伐树木、毋动六畜;两千年前春秋战国时期出现了中国最早的环保法——田律,不允许堵塞河道,不允许在夏季燃烧草木灰作为肥料。我国颁布的《中华人民共和国环境保护法》《排污费征收使用管理条例》,夏季禁渔令的实施以及为环保事业作出的努力,秉承了中华优秀传统文化中人与自然和谐共存的思想精髓。中华优秀传统文化中饱含人与自然和谐相处的思想、科学处理人与自然关系的经验,以习近平同志为核心的党中央提炼其中蕴含的生态智慧推进人与自然和谐共生的现代化。

(三)反拨资本主义现代化生态霸凌行为

马克思曾说过:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”[9]剥削是资本主义的本质,是资本家对工人剩余价值的掠夺,资本主义的现代化从生态角度看是对自然规律的僭越。西方资本主义国家依靠疯狂掠夺生态资源创造了巨大的物质文明,诸如英国、美国等发达资本主义国家迅速富裕起来,宣扬其所谓的“西方式现代化”。与此同时,资本“以物为本”观念下滋生的消费主义将自然视为可以任意榨取的“资源”,不断扩大消费规模、提升消费档次以彰显其身份、地位,使得自然资源的有限性不能与资本的无限循环相适应,必然导致环境污染和资源浪费。美国马克思生态学家奥康纳指出:“资本主义自我扩张逻辑是反生态、反城市、反社会的。”[10]资本主义国家为了攫取巨额的生态利益和经济利益,一方面不顾自然的承受能力向自然过度索取,造成了威胁世界的生态灾难和生态危机,如比利时马斯河的“光化学烟雾事件”和日本“哮喘事件”等八大环境污染事件;另一方面,他们往往无视发展中国家的生态权益,向发展中国家转移高污染、高能耗的生产操作,例如,日本在东南亚和南美建立了分支机构,从事森林采伐,掠夺森林资源,德国也表示每年要运送60万吨以上的危险物到国外。大卫·哈维如是说:“要解决污染问题,唯一的方法就是移动他们。”[11]资本主义的生态现代化始终存在于资本主义制度下,遵循资本主义逻辑,逃脱不了终结的宿命。

造成人与自然对立关系的不是“现代化”,而是“西方资本主义式现代化”。“人与自然和谐共生”的生态文明建设指导思想,是在思维方式、主体建构和环境正义等维度对西方资本主义生态逻辑的反驳与超越。首先,在思维方式方面,资本主义认为人与自然之间没有对应关系的伦理责任,更没有道义上的决心来解决全球生态危机,中国式现代化生态文明超越了西方资本主义单边的、狭隘的生态观,将人类共同利益与中华民族利益有机结合,具有普遍的参考价值。其次,在主体建构方面,资本主义把人与自然对立起来,视人为自然之主,主张一切人的实践都要以人的个人利益为中心。中国式现代化在尊重自然的同时,注重人类自身的需求,只有在人与自然和谐共生的社会中,个人才能获得全面发展。最后,在环境正义方面,资本主义对自己所造成的生态危机只能仰天长叹或是把生态污染“移来移去”,中国式现代化生态文明主张环境正义既表现为人与自然的利益关系、人与人的利益关系,例如代内公平、代际公平等,也表现为大国与弱国、发达国家与发展中国家在生态环境责任上的平等义务。

因此,“须统筹经济、社会、环境发展,不仅要为人民日益增长的美好生活需要创造更多物质财富和精神财富,而且要为人民日益增长的优美生态环境需要提供更多优质的生态产品”[12]。我国坚持以人与自然共生共存为核心、以山水林田湖草沙系统治理为主要手段、倡导生态公平正义、各国承担共同但有区别的责任,支持发展中国家应对环境变化的挑战,共建清洁美丽的世界。这表明,中国要达到的“人与自然和谐共生的现代化”并不是资本主义“以生态为代价进行财富积累”的现代化模式的改版,更不是逆全球化发展放弃现代化,而是在思考资本主义生态霸凌弊端的基础上,从中国自身角度出发,对现代化的内涵、外延进行了拓展。

二、思考:人与自然和谐共生的现代化科学内涵

人与自然和谐共生是中国式现代化的五个特点之一。习近平总书记在“人与自然”的现代化建设中提出一系列新思想,从理论基点、重要原则、时代担当方面作出了思考。深谙马克思主义“真正共同体”的内涵,结合时代发展提出了“生命共同体”理念;经历了三个历史阶段的“两山论”最终确立绿水青山就是金山银山的重要原则;并且把生态环境问题上升到政治层面和社会层面,兼具政治高度与社会温度,提出的“两个重大”理论体现中国共产党推进和实现人与自然和谐共生的现代化的决心和为人民服务的使命。

(一)“生命共同体”奠定人与自然和谐共生的现代化理论基点

马克思主义的“真正的共同体”体现其人与自然“和解”的思想,其内在地蕴含自然对人的制约、自然自身的限度性与人类社会的“和解”。第一,自然界对人类的制约性,马克思和恩格斯一直把自然界看作人类赖以生存和发展的先决条件,没有自然,人就不能进行客观的、能体现人的本性的活动,也不能有创造性的行为。第二,大自然自身具有限度性,马克思提出“不以伟大的自然规律为依据的人类计划,只会带来灾难”[13]。人类如果一心只想征服自然,运用科学技术加快人与自然之间物质交换的速度,那么一开始也许会达到他们所希望的效果,但一旦超过了自然能够承受的限度,自然就会展开报复,无尽的索取会反噬人类自身。因此,人类利用和改造自然并非单方面的征服和暴力,而是基于对自然法则的正确理解。第三,人类社会的“和解”,“为了进行生产,人们相互之间便发生一定的联系和关系,只有在这些社会联系或社会关系的范围内,才会有他们对自然界的影响。”[14]这就说明,没有人与人、人与社会的“和解”,就不能实现人自然的有机统一。马克思构建了共产主义的社会形态,认为废除人与人利益对立的私有制,就能达到人与人之间的“和解”,每个人自由而全面的发展。进而实现人与社会的和解。