基本养老服务制度的政策逻辑与内涵特征

作者: 左菁

摘 要:现阶段建立基本养老服务制度是在新时期我国转变政府职能和提升政府民生治理能力的背景下,进一步划分政府、家庭、市场等养老主体在养老服务中的责任边界,强化政府“兜底线、保基本”的养老保障职责,增强老年人的普遍幸福感和获得感的制度探索。然而,当前基本养老服务政策内容较为薄弱,相关理论研究也较为匮乏,本文以系统梳理基本养老服务发展脉络为出发点,深入挖掘基本养老服务制度形成的政策逻辑,详细阐释基本养老服务制度的内涵与特征,为基本养老服务制度完善提供思路。

关键词:养老服务;基本养老服务;公共服务;基本养老服务制度

基金项目:国家社会科学基金项目“中国特色基本养老服务制度立法完善研究”(22BFX117)。

[中图分类号] D669.6 [文章编号] 1673-0186(2024)002-0082-019

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.002.007

习近平总书记指出“让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年”[1]。自党的十八大以来,党中央、国务院高度重视养老服务体系的建设,党的十九届五中全会将“积极应对人口老龄化”上升到国家战略层面,党的二十大提出推动实现全体老年人享有基本养老服务。在经济保障之外为老年人提供充分的服务保障是积极应对人口老龄化的最重要手段,基本养老服务制度是我国养老服务制度发展到一定历史阶段的产物,是我国养老服务体系建设的重要内容。完善基本养老服务制度有助于厘清政府、家庭、市场及社会在养老服务方面的责任边界,有助于强化政府“兜底线、保基本”的养老保障职责,有助于解决困难老人“急”“难”“愁”“盼”问题,有助于增强老年人的普遍幸福感和获得感。

一、问题的提出

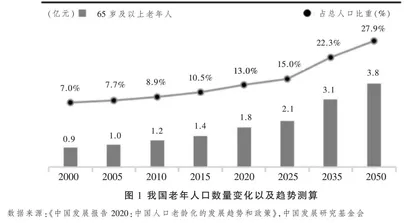

第七次全国人口普查数据显示,我国老龄化趋势日益突出。截至2020年年底,我国60岁及以上老年人口数量为2.64亿人,老年人口占比达到18.7%,65岁及以上老年人口数量为1.9亿人,占比13.5%,十年前的第六次人口普查,这两项数据分别为13.26%与8.87%①。最新数据显示,我国正在跑步进入深度老龄化社会,老龄化速度和程度远超我们的想象。截至2022年年底,全国60周岁及以上老年人超过2.8亿,占全国总人口的19.8%,其中65周岁及以上老年人达2.1亿,占全国总人口的14.9%②。从第六次人口普查到第七次,十年间老龄人口占比平均数值提高了5个百分点,但是从第七次到现在,仅两年半的时间,平均数值就提高了2个百分点。按照联合国对于人口老龄化程度的划分标准:当一个国家或地区60岁以上人口占总人口比重超过10%或65岁以上人口比重超过7%,表示该地区或国家进入轻度老龄化社会;60岁以上人口占总人口比重超过20%或65岁以上人口比重超过14%,表示该地区或国家进入中度老龄化社会;60岁以上人口占总人口比重超过30%或65岁以上人口比重超过21%,表示该地区或国家进入重度老龄化社会[2]。目前,按照联合国的人口老龄化程度判断标准,我国已从“十四五”初期的轻度老龄化社会全面进入了中度老龄化社会。若保持快速增长势头,据预判,到2035年,我国65岁及以上人口将达到3.1亿人左右,达到全国总人口的22.3%,2050年,我国65岁及以上人口将达到3.8亿,完全过渡到重度老龄化社会(图1)。

“我们已经处在世界百年大变局时期,而人口老龄化正在全球范围内以不可逆转的态势向前发展,中国更表现出世界最大规模、最快速度的人口老龄化显著特征。”[3]新时代有效应对人口老龄化挑战,必须聚焦老年群体最关心的现实问题,建立基本养老服务制度是对广大老年人关切需求的积极政策回应。

什么是老年群体最关心的现实问题?笔者的一则实地调研案例可略窥一斑。2023年5月,走访了重庆市某区重度失能76岁的张婆婆。张婆婆患有严重的帕金森症,长期卧床,生活不能自理。张婆婆和老伴一起生活,没有子女同住,平时主要由老伴照顾。老伴也已78岁高龄,每晚还要多次扶张婆婆起床去卫生间,整晚睡不好觉,尽管还被查出患有喉癌,但为照顾张婆婆,没有住院也没有采取其他治疗措施。两人领取的均为农转非养老金,每人1 300元左右,买完药之后也仅够生活,没有钱住养老院。因为参加的是城乡居民的基本养老保险,也不能领取长期护理保险金,两位老人的生活质量较低。

在中国,仍然有部分经济困难或者因某些原因导致老年生活较为艰难的人群存在,尤其是身体和精神状况逐渐恶化、护理需求较高的失能失智老人。我国养老服务的供给经历了“政府垄断—政府缺位—政府主导”的演变过程。在这一过程中,养老服务的准公共物品性质被较大程度遮蔽,市场被推到前台,国家福利角色不断后撤,在一定程度上忽视了经济困难、子女缺位等弱势老人的养老服务需求。故从“十三五”开始,我国开始探索政府、市场、社会、家庭等多元主体责任共担的养老福利供给模式,政府角色开始合理回归。在“十四五”时期,“基本养老服务”的概念被响亮提出,强化对弱势老人,特别是失能困难老年人的兜底保障成为重中之重。

换言之,现阶段建立基本养老服务制度是在“十四五”时期我国转变政府职能和提升政府民生治理能力的背景下,进一步划分政府、家庭、市场等养老主体在养老服务中的责任边界,强化政府“兜底线、保基本”的养老保障职责,增强老年人的普遍幸福感和获得感的制度探索,其重要性毋庸置疑。但当前针对基本养老服务的理论研究却不够丰富和深入,基本养老服务政策体系是养老服务体系建设最薄弱环节之一。“基本养老服务的内涵与功能定位是什么?”“如何科学构建基本养老服务体系?”等基础性问题无论在实务界还是在理论界都没有得到厘清。在政策实践中,地方操作层面参差不齐、分歧较大,各地摸索出台的服务清单在服务项目、服务对象、服务内容、服务标准等方面的规定亦大相径庭。尽管2023年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进基本养老服务体系建设的意见》,对基本养老服务体系的主要任务、工作原则、重点任务和组织保障进行了明确,并以附件的形式规定了《国家基本养老服务清单》,但从具体内容上看仍存在诸多问题。“十四五”时期是应对老龄化的重要窗口机遇期,在2021年出台的《国家基本公共服务标准》中,“老有所依”已经成为国家基本公共服务体系的重要组成部分。从学术层面加强基本养老服务的基础理论研究,例如对基本养老服务的内涵外延进行明确,对基本养老服务制度的性质归属进行探讨,对进一步完善基本养老服务制度具有重要意义,这也是本文的要义所在。具体而言,本文以系统梳理基本养老服务发展脉络为出发点,深入挖掘基本养老服务制度形成的政策逻辑,详细阐释基本养老服务制度的内涵与特征,期冀对基本养老服务的理论研究贡献思路,对相关政策完善提供参考。

二、发展脉络:从“养老服务”到“基本养老服务”

社会政策的出台是对特定时期所暴露的社会问题的制度回应,“基本养老服务”制度的提出亦是如此。基本养老服务制度是养老服务制度的重要组成部分,其政策演进与养老服务的脉络演变紧密相连,循此逻辑,要深入挖掘基本养老服务政策的生成机理,则极有必要对养老服务政策的发展历程进行深入考察,并在其框架范围内进一步探究基本养老服务制度产生的时代背景。

(一)养老服务发展历程

回溯历史,养老服务在我国古来有之。从唐代的“养病坊”“普救病坊”①,到宋代的“广惠合”“福田院”“居养院”“安济坊”②,再到明清时期的“养济堂”“孤老院”“普济堂”等③,官方和民间通过兴办各种类型的老人救济机构,收住丧失劳动能力、无家可归的孤寡贫困老人。

对于新中国成立后养老服务的发展阶段,学者观点并不统一,有学者将其细分为“全面管控期—社会化开放期—制度规范期—标准化建设期”四个时期,有学者则将其概括为“传统福利期—转型期—发展期”。尽管在阶段划分上持不同意见,但研究者均认为1978、2000、2012、2019年无疑是养老服务发展历史上的关键时间点,以此为据,本课题将新中国成立后养老服务的发展阶段梳理为“政府直接管控—社会化改革试点—市场化改革加速—体系化建设起步—体系化建设深入”五个阶段。

1.政府直接管控阶段(1949—1977)

新中国成立后,新政权面临的是千疮百孔的破败局面,以救济灾民、难民和贫民,解决群众最为紧迫的生存问题为当务之急。在改造旧政权慈善福利团体的基础上④,建立了一批“生产教养院”“残老福利院”以发挥传统养老救济的功能。自1958年社会主义改造结束后,经常性救济开始替代传统的临时性救济。在城市,“福利院”逐渐取代“生产教养院”;在农村,“敬老院”开始大量兴办,主要解决城市“三无”、农村“五保”等特殊困难、鳏寡孤独老年人的集中养老问题。改革开放前,养老服务有两大特征:第一,“垄断性”特征,政府直接掌控养老服务资源的投入、分布和供给,市场和社会在养老服务供给中发挥的作用微乎其微;第二,“补残型”特征,政府只为特定少量的“边缘老年群体”提供养老福利,绝大多数的养老服务责任主要由单位和家庭承担。

2.社会化改革试点阶段(1978—1999)

“20世纪80—90年代,社会政策改革受到经济体制改革的深刻影响。”[4]在社会主义市场经济体制确立的背景下,我国的经济社会结构急剧转型,大量手捧铁饭碗的“单位人”纷纷转变为无依无靠的“社会人”,大量下岗职工的养老需求如何满足成为一大社会难题。为了增加养老服务的社会提供,国家开始尝试打破传统福利供给模式,受西方“福利多元主义”的影响①, 1984年由民政部组织召开的“全国城市社会福利事业单位整顿经验交流会”初步提出了中国“社会福利社会化”的构想,即福利责任的承担不再完全归于政府,而是由家庭、非营利性组织等、营利性组织等共同分担[5]。1998年中国社会福利社会化试点工作正式拉开序幕,13个城市开始作为试点地区在社会福利事业中引入市场机制。养老服务领域的改革包括两个层面:首先,在事业单位社会化过程中,民办养老机构的数量持续增多②;其次,公办养老机构的业务范围进一步扩展,不再是传统纯粹的救济供养单位,而是开始招收社会老人,包括大量的自费老人。值得一提的是,“养老服务”这一概念的提出首见于1993年《关于加快发展社区服务业的意见》,该文件明确将养老服务项目纳入社区服务业的范畴。

3.市场化改革加速阶段(2000—2011)

2000年是我国养老服务发展史上具有重要意义的一年,自此我国正式步入老龄化社会的行列,发展养老服务的重要性日益凸显,在此阶段,民生福祉问题和社会和谐发展等问题受到政府的极大关注,养老服务的规范化发展被提上议程,相关政策和制度开始出台。与前一个阶段相比,本阶段已经开始深入探讨和践行“社会福利社会化”的具体内涵和制度举措,而非仅仅停留在概念提出阶段。国务院办公厅于2000年转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化的意见》,强调投资主体和服务方式应当多元化,服务对象应当公众化,服务队伍应当专业化。在该阶段,社会化养老服务的发展主要体现为以下三个方面。第一,养老机构数量增长迅速。从改革开放初期到2011年底,我国养老机构的数量从8 365个跃升至40 868个①,增速迅猛。第二,规范性文件陆续出台。1996年《老年人权益保障法》首次将鼓励、扶持社会组织和个人参与养老服务写进法律②;此后,《农村敬老院管理暂行办法》《社会福利机构管理暂行办法》《老年人建筑设计规范》《老年人社会福利机构基本规范》等系列文件、标准相继实施。第三,国家文件和重大会议多次强调“优先”“大力”发展社会养老服务。2006年,“养老服务”首次纳入国家发展纲要③,“养老服务业”首次被明确界定④;2010年,党的十七届五次全会提出“优先发展社会养老服务”;2011年,国务院首次制定养老服务专项规划⑤。

4.体系化建设起步阶段(2012—2018)

党的十八大后,党中央、国务院更加重视养老服务健康发展,作出了建设养老服务体系的重要指示。在党的十八大报告中,“大力发展老龄服务事业和产业”被首次提出,在此基础上,党的十八届三中全会强调“积极应对人口老龄化,加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”。2012《中华人民共和国老年人权益保障法》修订,首次将养老服务体系建设纳入法律条文,同时新增社会服务和社会优待两个章节,大大扩充了养老服务的相关条款。2013年是我国养老服务发展史上最具有里程碑意义的一年⑥,在《关于加快养老服务业发展的若干意见》这一重量级文件出台后,民政部陆续颁布《养老机构设立许可办法》《养老机构管理办法》等配套文件。此后,养老服务相关政策更是密集出台,包括:《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》《民政部关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》等等。在党的十九大报告中对“积极应对人口老龄化”尤为关注⑦。同时,在这一阶段,养老服务体系建设增加“医养结合”的要求,体系内容更加完善⑧。