新质生产力、城市韧性与全要素生产率提升

作者: 胡兆廉 刘明洋

摘 要:在实现创新型国家战略与推进创新型发展战略的进程中,创新型城市试点建设政策能够有效激发城市新质生产力,并在提升城市韧性与实现我国经济高质量发展中发挥着核心带动作用。本文以国家创新型城市试点建设政策为切入点,运用中国283个地级及以上城市的面板数据,选取双重差分估计方法测算政策实施的经济效应,并探索创新型城市试点政策通过激发新质生产力提升城市韧性对增强试点城市全要素生产率的影响机制。研究发现:创新型城市试点政策能够激发试点城市的新质生产力,并对提升全要素生产率水平产生积极的促进作用;通过逆向因果排除法和工具变量法等稳健性检验,研究结果依然稳健可靠。作用机制检验发现,逐步推进的创新型城市试点政策通过吸引相关的产业要素集聚,进而有效地实现对试点城市全要素生产率水平的提升,其中生产性服务业与制造业的高度集聚是创新型城市试点政策推动试点城市全要素生产率提升的重要路径。

关键词:创新型城市;全要素生产率;新质生产力;城市韧性;双重差分

基金项目:国家社会科学基金重点项目“中国沿海口岸城市功能区时空演进研究”(19AZS018);江苏省社会科学基金青年项目“江苏以创新型城市建设推进长三角绿色生态一体化发展研究”(21EYC002);江苏师范大学教师科研支持项目(21XFRS037)。

[中图分类号] F293 [文章编号] 1673-0186(2024)005-0023-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.005.002

2023年秋季,习近平总书记在考察黑龙江省社会经济发展时提出了新质生产力的概念,要求区域经济在发展过程中要重视对科技创新资源的系统性整合,对战略性新兴产业以及未来产业做好充分的政策引领工作,由此才能够更有助于地方新质生产力的形成。新质生产力主要包含对生产要素配置方式的优化完善,对传统技术的革命性推进,对区域性产业深化升级等重要方面,并以城市全要素生产率提升为核心标志。城市韧性代表了新时代现代化城市对于系统性风险与产业变革冲击的防范、抵御以及恢复能力,尤其是如何合理运用城市要素与资源配置,实现经济社会的最优配置问题。当前,中国经济的高质量增长更多需要创新驱动,而在我国的“十四五”规划中更是强调创新发展,把创新摆到经济发展中最高的位置,由此可见,中国经济要实现高质量增长处处离不开创新。

一、研究基础与文献梳理

为了稳步推进创新型国家建设,深化创新驱动发展战略的具体实践,以建设创新型城市来践行构建城市韧性发展新模式的具体要求,我国以创新型城市试点建设政策(以下简称“试点政策”)作为一项重要的制度探索路径,并逐步在推进经济高质量发展与产业现代化中发挥着关键作用[1]。自2008年首个创新型城市被确立至2013年底,在全国范围内科技部与国家发展改革委共计设立的创新型试点建设城市达到了61个,2018年根据国家创新发展需要,在部分省份与自治区又再新增了东营、佛山、拉萨等17个创新型试点建设城市,截至目前从全国范围内来看,创新型城市试点已全面铺开,试点城市包含了31个省、自治区、直辖市①。

新质生产力的激发与我国实施的创新型城市建设是否具有关系,是否由于试点政策的实施进而提升城市韧性,助推区域经济的高质量增长?如果创新型城市建设能够激发新质生产力提升全要素生产率水平,其影响机制和影响渠道有哪些?创新型城市建设的经济增长质量与相应的效应又是如何?为了寻找科学、准确的答案,本文将剖析创新型城市试点政策通过激发新质生产力对城市全要素生产率的作用效果,并重点考察试点政策的实施如何推动全要素生产率的提升路径与作用机制。由此,本文进一步对这一领域相关经典文献与近期学科前沿研究动态进行分析发现,创新型城市试点政策激发的新质生产力推进城市全要素生产率的提升,主要来源于试点政策带来的人才效应、产业集聚与结构升级的优势[9-11],而这正是新质生产力的重要方面。

已有相关文献研究表明,政府的创新型政策能够有利于推动经济增长与创新绩效的提升。如李晨光、张永安认为创新型的试点政策可以有效激发企业的创新活力[2];晏艳阳、吴志超认为区域内的创新政策能够显著影响该区域的全要素生产率水平,且具有较为显著的空间溢出效应[3];张韵指出,在新时期中国的创新发展战略下,创新型政策的制定和创新体系的完善可以促进区域经济持续增长[4]。而在我国众多的创新政策中,创新型城市试点建设政策得到了社会各界的广泛关注,且近年来在学术界已经得到了较为丰富的研究成果和探讨。一些学者的研究表明,创新型城市试点政策能够较好地提高城市的创新水平,如李政、杨思莹研究的结果显示,创新型城市试点建设政策的实施,显著提升了城市的创新水平[5]。李政、刘丰硕认为,创新型城市试点建设政策的实施,可以有效提升城市绿色创新水平,其带动效应可以维持约6年时间[1]。胡兆廉、聂长飞、石大千提出创新型城市试点政策的实施,可以通过吸引创新要素的投入增加,从而提升了试点城市的要素资源禀赋水平,将进一步吸引产业集聚在试点建设的城市[6]。聂长飞、冯苑、张东表示创新型城市建设的实施,能持续地提高城市经济增长质量[7]。另一部分学者则对创新型城市试点的政策效果持有不同的意见,如王保乾、罗伟峰采用2008—2015年长三角城市群的面板数据,具体测算了国家创新型城市的创新绩效,结果显示部分非创新型城市的创新绩效明显高于国家创新型城市,研究认为国家创新型城市试点建设的政策效应并没有得到充分发挥[8]。

由此可见,学术界对国家创新型城市试点政策实施效果的研究,大体上可以肯定的是国家创新型城市试点政策能够推动经济增长与创新绩效[12-14],但是试点政策的实施是否能够激发城市新质生产力提升城市韧性的方式推进全要素生产率的提升,学术界尚没有统一的定论。基于此,本文探索了国家创新型城市试点政策的逐步推进,对于激发试点建设城市新质生产力的作用,并进一步剖析了创新型城市试点政策如何通过对城市韧性与产业集聚的增强,实现试点城市全要素生产率的提升。因此,本文的边际贡献在于:第一,聚焦于创新型城市的角度衡量了试点政策的实施通过激发新质生产力对于城市全要素生产率的影响,以便于进一步推进优化试点政策的实施。第二,本文在分析国家创新型城市试点政策有效性的同时,进一步解释了试点建设政策的实施是如何通过激发新质生产力,增强城市韧性,推进城市全要素生产率水平的提升,为我国总结出试点建设城市的发展经验,并为进一步扩大试点政策的实施范围提供了必要的理论依据和实践经验。

二、理论机制与研究假设

考虑到已有的对于创新型城市试点政策的研究成果,有大量的研究文献对于创新型城市试点政策的中间作用机制进行了分析,并对试点政策实施提升全要素生产率的效应水平进行了相应的检验。本文的创新性在于通过对试点政策实施激发的新质生产力以及所提升的城市经济韧性两个方面,来阐述其对城市全要素生产率的影响,较好地补充和完善了试点政策的中间作用机制,丰富了创新型城市试点政策体系。因此,在理论机制方面,本文将重点从试点政策通过激发新质生产力提升城市韧性的总体影响,以及推动城市全要素生产率提升的具体路径两个方面展开。

(一)试点政策促进城市全要素生产率提升的作用机制

一方面,在试点政策实施引致的技术创新对全要素生产率的影响上,科技人力资本的投入作为新质生产力提升全要素生产率水平的一个重要影响因素。有学者表示科技创新的发展程度与人力资本的技术效率差异,以及由此引致的行业收入与要素流动差别,是城市全要素生产率提升的一个重要动力[15]。高技术人才通过国家或地方政府实施一系列的自主创新战略,进而成为提升全要素生产率的主要来源,但当前中国的高技术人才对全要素生产率的贡献作用较小,因而对于其促进作用的研究仍有较大的提升空间[16]。产业的技术变革与技术创新对产业人口的作用亦是提升全要素生产率的重要渠道。国外有学者研究结果表明,技术创新能力与产业生产效率存在显著的正向关系,同时技术创新所带来的生产效率进步,对全要素生产率提升具有重要影响[17]。

另一方面,城市韧性发展能够促进生产效率的提升主要有两方面因素,首先是城市凭借其独特的区位与资源条件形成的成本优势,其次就是城市发展过程中的产业集聚效应[12]。在新质生产力形成与城市韧性发展不断演进的过程中,城镇化的发展通过促进城市技术创新水平的提升,不仅实现对市场经济交易成本的降低,同时也强化了要素的匹配效率,通过提升产业关联性,进而促使城市生产效率提升。因而在区域产业关联性得到强化的基础上,区域集聚性技术创新将对第三产业产生影响,主要表现为集聚所形成的区域中心构成了第三产业发展的现实基础,从而生产性服务业集聚发展,实现了对城市全要素生产率的提升。

结合城市发展的现实情况可以发现,第三产业的人口占比情况与城市化率的发展呈显著的正比关系,同时第三产业对劳动力的现实需求主要来源于科技创新的不断发展,表明劳动人口的变化与城镇化的发展具有内在联系。一方面,创新型城市试点政策的实施带来的优质创新资源和创新要素有助于试点城市推进创新型建设与相关技术效应的不断扩散;另一方面,创新要素不断集聚,能够有效降低市场经济的不确定性,增强城市韧性,进而实现对试点城市创新积极性的正向刺激,在此基础上,试点政策带来的创新要素投入向效率更高的生产部门进行转移,由此进一步地推动试点城市的产业集聚与生产效率水平的提升。

由此可以看出,试点政策实施推动城市全要素生产率的提升一个可能的理论机制是,通过提升创新型城市的创新要素资源禀赋水平,激发新质生产力的形成,实现城市产业集聚的发展与城市韧性的增强,进而以产业集聚为中间机制,推动城市全要素生产率提升。

(二)试点政策实施的路径分析

基于对已有研究文献的梳理,以及对创新政策及其作用机制的分析,可以发现试点政策通过激发城市新质生产力的形成,推进了城市产业集聚的发展,增强了城市发展韧性。更进一步地,创新型城市试点政策的实施对新质生产力的形成与城市韧性的增强,并最终实现对全要素生产率的积极作用主要通过以下三种途径进行。

首先,试点政策的实施能够有效推进试点城市新质生产力的形成,进而通过逐步推进、试点探索的形式,优化试点城市中企业的生产成本,以此来实现对试点城市产业集聚的积极促进。其次,试点城市创新要素投入水平的增加,能够对城市产业结构间要素配置关系进行优化,进而提升了创新企业对隐性知识的获取效率,知识效率的提升加快了企业创新的速度,以此通过创新企业之间的知识的共享与信息的互换,相关的创新产业也实现了互联,增进了试点城市的产业集聚水平与城市韧性。最后,试点城市经过上述两个步骤,优化了城市内部的要素配置结构与创新要素投入水平,进而能够增进试点城市产业生产效率与所储备的知识存量,由此形成区域性的集聚洼地,由于试点城市达到了较高的知识存量水平,伴随着创新企业对新技术、新业态的不懈追求,使得具有较高知识存量的试点城市能够通过自身创新要素的优化配置,吸引了更多的创新企业加入进来,进而实现全要素生产率水平的提升。

创新型城市试点建设政策的实施引致了创新要素投入的增加,有助于激发城市新质生产力的形成,除了提升社会层面的创新劳动与创新资本水平增加之外,并通过产业集聚效应的发挥,增强了城市韧性,推进了城市全要素生产率的提升。由于经济增长对应的全要素生产率水平主要由科学技术进步率与现实的资本积累所决定,因而要实现人均产出的正向增长,需要进一步强化技术进步与资本积累,但由于资本积累受到资本收益递减规律的制约,因而技术进步才是长期中人均产出正向增长的关键。创新要素投入的增加与经济高质量发展的过程,是一段经济增长集约化水平不断提高的过程,最终体现在城市创新要素配置结构的转变与配置效率的提升上,由于当前中国的高技术产业集聚度处于较低水平,因而试点政策对于产业集聚与城市韧性的刺激,势必满足规模经济假定,而这正是现实中试点政策推动城市的全要素生产率水平提升与经济发展的重要途径。

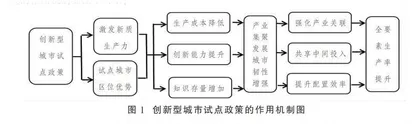

具体来讲,创新型城市试点政策通过激发城市新质生产力增强城市韧性,最终提升城市全要素生产率水平,主要通过如下途径实现:首先,创新型城市试点政策利用知识、技术等无形创新资源对有形生产要素进行重新分配组合,提升物质资本的创新能力,激发了新质生产力,再经过产业集聚的作用,增强城市韧性进而促进全要素生产率的提高。其次,在创新型城市推动城市产业集聚的过程中,通过试点政策实施强化了产业关联性,产业之间对于创新技术的消化吸收能力与成果转化能力得到了进一步提升,进而在知识溢出与循环累积效应的作用下,城市全要素生产率水平得到了进一步发展。最后,产业集聚形成的中间投入品共享机制,为产业间降低交易成本、加深专业化分工体系,通过技术外部性的作用途径,继续推进落实好新产品与新服务的研发创新,从而更好地提升城市的全要素生产率水平。由此本文认为,创新型城市试点政策的实施,激发了城市产业集聚,且对创新要素投入具有质量选择特性,使得优质的城市创新资源得到了更有效更合理的配置,并通过上述三种途径实现了对全要素生产率的提升。相应的作用机制如图1所示: