“新村民”赋能乡村振兴的机理与路径研究

作者: 王丹 吴杨

摘 要:农业农村人才是强农兴农、实现乡村振兴的根本所在。“新村民”是在乡村振兴过程中出现的一个新群体,是城市精英向乡村流动的一种新现象,是一支具有新技能和新思想的人才队伍,对实现乡村人才振兴具有重要意义。浙江省青山村通过“新村民”赋能乡村建设,成为浙江省乃至全国乡村振兴的典型。基于浙江省青山村的个案考察,阐释“新村民”何以兴起,探索“新村民”的群体定位,研究“新村民”赋能乡村建设的作用机理与实现路径,从而破解当前乡村人才“引不来”“留不住”的困境,使“新村民”成为助力乡村振兴的强劲力量。

关键词:乡村振兴;新村民;人才回流

基金项目:国家社会科学基金项目“‘数字赋能’促进农村共同富裕的机理与路径研究”(22CZZ038)。

[中图分类号] D422.6;F323 [文章编号] 1673-0186(2024)006-0043-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.006.003

一、 问题提出及文献综述

习近平总书记强调:“乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴”[1],其中人才振兴是关键。《中共中央国务院关于做好二○二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提出要加强乡村人才队伍建设,实施乡村振兴人才支持计划,支持培养本土急需紧缺人才,对符合一定条件的返乡回乡下乡就业创业人员允许其在原籍地或就业创业地落户[2]。然而,伴随着城镇化的快速发展,农村人口大量流向城市,农村地区空心化与老龄化的现象愈发突出。此外,由于农村的经济、教育、管理机制等方面的落后,出现了人才难引进,引进的人才难用好的困境[3],乡村地区人才资源匮乏的现象难以得到有效改善。第七次全国人口普查数据显示,我国有3.76亿流动人口,农村外流人口主要集中于两个群体,一是青壮年劳动力,在城市高工资的刺激下进城务工;二是农村学子,外出求学后留在城市或者前往更大城市就业,极少会选择返回农村。因此农村地区不仅流失大量劳动力,而且流失大量的精英人才,乡村人才荒漠化是推动乡村振兴战略过程中亟待解决的问题。而“新村民”现象的兴起对于解决当前的人才困境具有重要意义,“新村民”在乡村振兴中的优势与作用日益凸显,对此,学界已经展开了相应的研究。

当前,学界对于“新村民”的研究主要集中于三个方面:第一,“新村民”的内涵研究。唐丽桂认为“新村民”主要是指拥有城市或者外地户籍,非本村原籍但在乡村创业、工作或生活一定时间的人群,包括生态农人、外来创业者、艺术家、学者、自由职业者、退休人员等,以及从事乡村公益的组织和从业者[4]。赵杰翔、朱健刚基于社会学家格拉斯“士绅化”的概念,认为“新村民”是士绅化了的城市中产阶级群体,是能够发挥传统“乡绅”功能的“新村民”[5]。第二,“新村民”的群体界定研究。冯丹萌、许天成、万君在对“新村民”概念诠释的基础上将“新村民”划分为四大群体类型,包括:生产生活型、务工改善型、创业发展型、休闲体验型[6]。第三,“新村民”的地方实践研究,如袁云志、刘平养对上海岑卜村进行调查研究,探讨了“新村民”的进入对农村社区的影响[7]。薛熙明、罗强以成都明月村为例,基于社区营造理论探讨了新老村民多元共建的乡村振兴路径[8]。

纵观以上研究可以发现,学界对于“新村民”这一破解乡村振兴人才困境的新群体已经有了初步的研究,为本研究的开展提供了坚实的理论基础。但是,目前有关“新村民”赋能乡村振兴的研究依旧存在三方面的不足:一是现有研究的数量和深度依旧不足,无法形成有关“新村民”完整的话语体系;二是对于“新村民”这一群体的定位依旧模糊不清,部分学者将其与“新乡贤”“城归”等群体混为一谈,对“新村民”的定位不准;是对“新村民”如何助力乡村振兴这一关键性问题还缺乏专门的系统研究和理论回应,对其作用机理及路径缺乏深入研究。鉴于此,本文以浙江省青山村的“新村民”作为研究对象,聚焦“新村民”这一新型主体,从“新村民”何以兴起、何以定位、何以赋能、何以展开四重向度出发,探究“新村民”赋能乡村振兴的机理与路径。

二、 “新村民”何以兴起

在中国乡村振兴战略推进的过程中,越来越多怀有新知的年轻人,选择告别城市远赴乡村,在乡村的广阔天地中挥洒汗水,“新村民”作为一种新现象已然兴起。因此,本文借用推拉理论对“新村民”群体的出现进行理论诠释,提出“新村民”兴起的三重动力,以此阐释“新村民”兴起的缘由。

(一)“新村民”兴起的理论诠释

“新村民”从形式上看属于人口流动,是城市精英人才向农村地区的流动,以往对农村人口进城的研究中大多采用“推拉理论”进行理论诠释,“新村民”的兴起作为一种人口流动同样适用于“推拉理论”。“推拉理论”( Push and Pull theory) 是社会科学领域最为广泛运用的探索人口迁移原因的理论。该理论旨在指出迁移行为是迁出地区推力因素和迁入地区拉力因素共同影响的结果。Lee进一步发展了该理论,融入了中介阻碍因素和个体因素,以支持推拉理论的分析框架。据其观点,迁移行为受多重因素影响,包括迁出地区因素、迁入地区因素、中介阻碍因素和个体因素。原住地区和目的地区分别具有推力和拉力因素。当迁出地区体现出推力因素,而迁入地区体现出拉力因素时,人口迁移行为就会发生[9]。

黄少安、孙涛认为20世纪90年代以来的经济体制改革,造成的城市就业压力大、社会保障缺失、城市内部贫富差距拉大等因素形成了推力,同时,农村地区的政府政策支持、农村户籍的经济价值以及其他方面的隐形条件则形成拉力[10]。当前城乡的人口流动在此基础上衍生出新的推拉力,城市的发展问题与生存压力进一步加强,以及城市“快节奏”的生活方式和孤立的情感生活共同形成了新的推力;而农村地区随着乡村振兴战略的实施,其政策、经济及生态环境的拉力进一步增强,特别是当前乡村“慢节奏”生活方式及宜居的生活环境等形成新的拉力。正是城乡之间的这种推力与拉力的双重作用造就了城市人口向农村地区的流动,从而带来了“新村民”现象的兴起。

(二)“新村民”兴起的三重动力

1.政策支持为“新村民”提供引导力

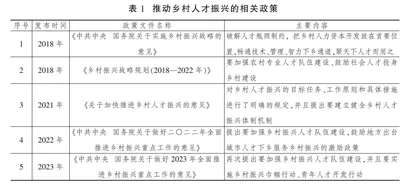

温铁军在2013年提出根治“空心村”的关键在于引导要素回流乡村,其中劳动力是关键[11],如今实现乡村振兴关键也在于提升农村的人力资本,实现人才的回流。因此,在政策层面,近些年来国家和地方出台大量人才支持政策(表1),引导人才向乡村回流。

可见,面对乡村振兴战略的人才需求,政府出台一系列政策引导城市人才下乡,鼓励城市人才参与乡村建设,为“新村民”群体的形成提供了政策引导力。

2.生态宜居为“新村民”增添吸引力

黄祖辉认为“生态宜居”是乡村振兴的环境基础,乡村的“生态宜居”是城乡互通的“生态宜居”,不仅要能够满足乡村百姓对宜居的乡村生态环境的需求,还要能够吸引城市居民,满足其对美好生活的向往[12]。实施乡村振兴战略之前,由于社会资源长期向城市倾斜,我国农村公共服务和基础设施建设水平与城市相差甚远,这在很大程度上阻碍了城市精英人才向农村地区的流动。近些年,我国政府出台了一系列支持政策,农村的基础设施和公共服务得到极大改善,农村面貌焕然一新。截至2021年底,全国行政村宽带接入比例达100%,通4G和光纤比例均超过99%,基本实现农村城市“同网同速”①;截至2022年,全国农村公路总里程已达453万公里,等级公路比例达96%,解决了10.5万个建制村通硬化路难题,基本实现了乡镇和建制村硬化路全覆盖②;全国建制村“村村通邮”,全国快递网点覆盖率高达98%③。农村基本公共服务水平得到极大提升,同城市的差距进一步缩小,农村居民也能够获得更为舒适便捷的生活。此外,美丽乡村建设成果颇丰,农村卫生厕所普及率高达70%,全国农村90%以上行政村已经纳入了生活垃圾集中处理体系,极大地改善了农村地区的人居环境④。农村地区基本条件的改善以及优美的自然风光,使“生态宜居”的乡村成为城市精英所向往的居住地,对“新村民”下乡增添了巨大的吸引力。

3.经济潜力为“新村民”增加助推力

党的十八大以来,我国农村地区开始经济转型,拥有我国总人口近四成的农村地区展现出巨大的发展潜力。首先,随着三权分立的农村土地承包责任制的确立,农地的流转成为现实,城市资本以及拥有农业技术及经济管理能力的人才能够参与农业发展,推动农业现代化。其次,农村电商的发展构建了农产品流通的新平台,进一步开拓了农村市场。2021年全国农村网络零售额2.05万亿元⑤,且依旧保持着持续增长的热度,展现出巨大的经济发展潜力。最后,部分农村地区休闲旅游业得到大力发展,乡村旅游市场规模不断扩大,已然成为我国旅游消费中发展最快、潜力最大的领域,乡村旅游接待数十亿人次的游客,支撑形成了近万亿的乡村旅游消费市场。总体来看,随着我国农村地区的经济转型升级,农村地区已经展现出巨大的经济发展潜力,推动了城市资本、人才的下乡和“新村民”群体的形成。

三、 “新村民”何以定位

“新村民”的兴起作为一种新现象,对其展开研究,关键在于弄清其研究对象与内涵,特别是要清楚“新村民”的主体是谁?当前,学界对于“新村民”的概念及内涵尚未有明确的界定,一方面是因为“新村民”作为一种新现象,已有研究的数量及深度不足,尚未形成话语体系;二是由于研究视角的不同,不同学者对“新村民”的主体界定不同。如早期的郑临秋认为居住在城市周边农村的外来务工人员是“新村民”[13];陈琳把城市周边村镇里涌进来的大批高知高能的中产阶级家庭称为“新村民”[14];唐丽桂认为“新村民”主要指那些非本村原籍,但半年以上的时间都在村庄生活、创业或工作的人群[4]。可见,随着时代的发展与进步,对于“新村民”内涵界定及主体认定都发生了相应的变化。因此,本文立足于乡村振兴的大背景,以浙江省青山村的“新村民”为研究对象,从“新群体”“新技能”“新思想”三重维度进一步诠释“新村民”的内涵。

(一)“新村民”:新群体

罗宾斯认为群体指的是为实现特定目标而组合到一起并形成互动和相互依赖关系的两个或更多个体[15]。“新村民”群体是指告别城市走向乡村,积极参与乡村建设,并融入乡土社会的社会群体。

浙江省青山村的“新村民”源于对青山村龙坞水库进行治理的大自然保护协会。通过大自然保护协会对水库的治理,龙坞水库的水质在3年内由三类水变为国家一类水,并成为青山村村民依赖以生存和引以为豪的饮用水水源。从龙坞水库的水源保护开始,关注公益可持续、艺术设计、传统手工艺的个人和团队陆续落户青山村,逐渐成为青山村的“新村民”。目前,浙江省青山村一共有八十多位“新村民”,有的来自国内,也有来自德国和塞尔维亚等地的国外友人,青山村“新村民”已经形成了一个庞大的群体。这些“新村民”以不同的方式融入青山村的乡土社会,共同参与乡村建设。青山村在新老村民的共同努力下,村庄生态环境、人文环境得到了极大提升,成为浙江省未来乡村实验站。从浙江省青山村的“新村民”可以看出,该群体的主体是积极参与乡村建设并且没有本村户籍的城市精英。

(二)“新村民”:新技能

同村庄的原始居民相比,“新村民”拥有更加“新”的知识和技能。“新村民”大多数为离开城市融入乡村的精英人才,拥有在城市所积累的经营管理能力以及专业技术,正如青山村的“新村民”包括手工艺人、插画师、摄影师、建筑师、音乐家等各行各业的人才。村庄的原始居民大多是农业生产者,知识技能单一,无法为乡村建设带来新的突破口。而“新村民”拥有的知识与技能能够很好地赋能乡村建设,为乡村发展带来新机遇。比如浙江省青山村在“新村民”的带领下成立了青山自然学校,在此开展自然教育体验活动以及多样的社区活动,用商业模式推动公益可持续发展,通过“自然好邻居”项目盘活农村闲置宅基地及房屋,有效地提升了农民收入。可见,“新村民”能够为乡村发展进行知识和技术赋能,能够将现代的生产要素、科学技术、制度以及先进的生产生活方式在乡村运用和普及,推动乡村振兴和发展。