轻罪时代行政出罪机制的理论塑造

作者: 黄小龙

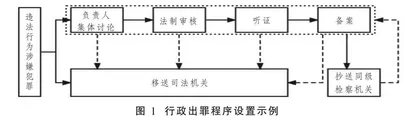

摘 要:轻罪治理是轻罪时代所面临的重要理论课题和实践任务。行政出罪是实现轻罪治理现代化的重要途径,不仅具有限缩刑罚权、强化个人自由保障的功能,同时,也具有避免罪犯标签负效应和缓解司法人案矛盾的积极价值。行政出罪并未僭越刑事司法权。犯罪判断的实质法益侵害原则、刑法谦抑性的现代化社会治理立场以及节约司法资源的效益价值追求,为行政出罪提供了坚实的学理支撑;而“需要追究刑事责任”的案件移送标准则为行政出罪提供了规范依据。为保证行政出罪权能的合理行使,还应当从适用范围、适用程序、适用监督以及责任机制等维度筑牢其运行机制。

关键词:轻罪治理;行政出罪;行政处罚;实质法益侵害原则;刑法谦抑性

基金项目:湖南省教育厅青年项目“反腐倡廉党内法规的百年演进与经验启示研究”(22B0514)。

[中图分类号] D924.1;D922.1 [文章编号] 1673-0186(2024)009-0104-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.009.008

近年来,随着刑事立法的积极扩张,犯罪呈现出“双降双升”的结构性变化,即严重暴力犯罪与重刑率持续下降,而轻微犯罪与轻刑率则呈连续上升态势[1]。据有关统计显示,司法实践中判处三年有期徒刑以下刑罚的案件达到了85%以上①。由此可见,我国已经进入轻罪时代,轻罪成了刑事司法治理的重点对象[2]。但由于出罪机制的不畅通、不健全,使得轻罪治理面临多重困境。一方面,刑法调控范围不断向前置法领域延伸,大量轻微不法行为被犯罪化,犯罪圈不断扩大,社会治理存在严重的泛刑法化倾向;另一方面,刑法的扩张也导致实践中犯罪案件数量激增,加剧了司法人案冲突。此外,刑法的过度适用也将制造大量“罪犯”,引发罪犯标签负效应。因此,创新和完善出罪机制,是轻罪时代实现犯罪治理现代化的重要理论课题和实践任务。

梳理既有研究文献不难发现,不论是刑法学界,抑或是刑诉法学界,均已将出罪机制的创新和完善视为实现轻罪治理现代化的重要途径。如,陈兴良、孙道萃等刑法学者认为,为了消解轻罪立法带来的“犯罪化”风险,应培育与轻罪相适应的出罪逻辑与规则,畅通轻罪出罪渠道[3-4];陈光中、卞建林、陈瑞华等刑诉法学者则主张,健全和完善不起诉制度等审前分流机制,从而实现“立法入刑”与“司法出罪”的平衡[5-7]。相关研究虽然在具体出罪路径方面略有差异,但整体上都属于司法出罪范畴,即出罪的主体限于司法机关,出罪的场域限于司法诉讼领域。近来也有不少学者强调要重视行政处罚在轻罪治理中的功效,不过仍局限于司法出罪的“后半篇文章”[8],并未突破司法的“藩篱”。而司法出罪的时点过于置后,导致大量没必要进入司法程序的案件涌入司法程序,不仅使行为人陷于诉累,而且还占用了本就紧缺的司法资源。为了避免司法出罪的前述弊端,笔者曾提出赋予行政执法机关轻微犯罪处置权能的观点[9],并获得部分学者的赞同和认可。如,武晓雯就认为,对于未达证明标准以及情节轻微的犯罪案件,公安机关与行政执法机关都可能直接适用《中华人民共和国刑法》(以下简称“《刑法》”)第三十七条给予行政处罚[10];刘浩亦主张,行政执法机关和司法机关都有权在轻罪规范适用中作出刑行协同解释,并且为了提升效率及减轻行为人的诉累,应当尽量交由行政执法机关进行[11]。整体而言,当前学界关于行政出罪的直接研究成果还较为稀少,既有成果也大都是附带性研究。并且,学者对行政出罪的质疑之声不断,实践中也缺乏与之相匹配的制度保障机制。基于此,文章将针对相关理论质疑予以回应,强化行政出罪的正当性论证,并在此基础上着重其制度机制的理论构建。

一、行政出罪的理论阐释与功能价值

对于轻罪治理,学界普遍认为应当摒弃严打重刑思维,全面贯彻“宽缓、审慎、谦抑”理念[12]。因应轻罪治理的实践需求,探索行政出罪的轻罪治理路径,便极具理论价值和现实意义。

(一)行政出罪的理论阐释

行政出罪是指行政执法机关在执法实践中将不具有刑罚处罚必要性的轻微犯罪案件,予以行政违法化处置而不移送司法的情形[13]。行政出罪具体包括如下三方面的内涵:

一是行为涉嫌犯罪。“涉嫌犯罪”是指行为符合犯罪构成。具体而言,即是行为达到刑事立案追诉标准。若行为本就不构成犯罪或是未达刑事立案标准,则自不存在出罪的问题。因此,行为涉嫌犯罪是行政出罪的逻辑前提和事实基础。

二是犯罪情节轻微,不具有刑罚处罚的必要性。“情节轻微,不具有刑罚处罚必要性”是行政出罪的实质要求。其中,情节轻微强调行为的社会危害性较小;不具有刑罚必要性则是强调给予行为人刑罚以外的其他处罚亦足以制止不法行为。这意味着,行政执法机关并不是对任何涉嫌犯罪的案件都可以对之出罪处理,行政出罪的适用必须以行为情节轻微为限度,以行为人欠缺刑罚必要性为补充。

三是给予行为人行政处罚。给予行为人行政处罚是行政出罪的必然结果。行政出罪虽然免除了行为人的刑责追究,但并不影响其他法律责任的承担。行为人被行政出罪的,行政执法机关应当根据其违法事实与情节,处以与之违法行为相适应的行政处罚,以实现“罚责相当”。

(二)行政出罪的功能价值

赋予行政执法机关出罪权能,具有保障个人自由、避免罪犯标签以及缓解司法人案矛盾等多重功能或价值。

首先,行政出罪有助于保障个人行为自由。自由保障是刑法的重要机能,刑法通过规定犯罪行为以限制国家刑罚权,从而实现对个人自由的保障。但是,刑法调控范围的扩张,原本非罪行为被犯罪化,这无疑是对个人行为自由的消减。因为“刑法是以限制、剥夺权利作为其赖以实施的保障,刑罚的实施过程就是对权利的限制、剥夺过程”[14]。而行政出罪一定程度上限缩了司法机关的刑罚权范围,强化了行为人的自由保障。并且,行政出罪还可使行为人免于诉累,因为短则数月长则达数年之久的诉讼程序,即使最终司法机关不起诉或免于刑罚处罚,但长期的诉讼“消耗”,对行为人而言,亦是对其权利和自由的重要侵损。

其次,行政出罪有助于避免罪犯标签负效应。犯罪标签理论认为,定罪判刑的过程其实就是给被告人贴标签、下定义的过程[15]。而行为人一旦被贴上罪犯的标签,除遭受刑罚处罚外,还会面临广泛的社会罚。此类社会罚通常比直接的刑罚具有更加严重、持久和深远的影响。如罪犯身份就会伴随行为人一生,是其永远挥之不去的人生污点。泛在的社会罚同时也严重阻碍了行为人的再社会化进程。因为“标签除影响被标签者的自我认同外,还切断了他们与社会的正常联系,迫使他们与其他犯罪者的联系更紧密剥夺被标签人的教育机会、就业机会等并因此导致进一步的越轨或犯罪”[16]。行政出罪则能够有效避免行为人基于罪犯身份标签所产生的不利影响。

最后,行政出罪有助于缓解司法人案矛盾。案多人少矛盾是世界各国司法实践的通病,我国亦不例外。据统计,2022年我国审结、执结案件超过3 000万件,法官人均结案242件,部分基层法院法官人均结案量超过300件,最高的超过400件①。突出的人案矛盾不仅加重了法官的办案负荷,同时也影响了案件办理质效。而行政出罪具有案件分流的功效,在一定程度上能够缓解司法人案矛盾的紧张态势。

二、行政出罪面临的理论质疑与消解

当前,多数学者对行政出罪存在认识上的误区,导致行政出罪观点在学界的认可度并不高,甚至不乏反对之声。为了扭转学界对行政出罪的偏见性认识,有必要对相关理论质疑予以回应。

(一)行政出罪面临的理论质疑

行政出罪因突破了传统司法认知理念而面临如下理论疑问:

一是行政出罪僭越了刑事司法权。学界普遍认为,刑罚权是刑事司法机关的专属权能,其他机关不得染指。而刑罚权包括入罪权和出罪权两个方面的内容,或称之为积极刑罚权和消极刑罚权。行政出罪实际上是行政执法机关将涉嫌犯罪的案件予以非罪化处置,变相行使了消极刑罚权,因此僭越了刑事司法权[17]。

二是行政出罪因缺乏第三方监督而存在寻租的风险。由于行政执法过程具有双方性特点,缺乏第三方主体的介入,这为执法机关以“移送司法”为要挟向相对人寻求不法利益,或相对人为避免“移送司法”而向执法机关输送不法利益提供了可能。

三是行政出罪削弱了刑法的权威性和威慑力。有学者认为,对本该给予刑罚处罚的犯罪行为,而以行政处罚替代之,使得犯罪分子未受到应有的处罚,放纵了违法犯罪行为,不仅降低了刑法的威慑力,更侵损了刑法的权威性[18]。

(二)行政出罪理论质疑的消解

对于前述理论疑问,有必要作如下澄清:

首先,关于行政出罪僭越司法权的疑虑。由于出罪权并非司法机关的专属权能,因此行政出罪并未僭越司法权。从纵向构造看,刑事诉讼制度可划分为立案侦查、审查起诉和审判等不同阶段,而公检法等机关分别主导与之相应的诉讼阶段。在这一诉讼过程中,每一办案机关都有权依法将其认为不是犯罪或不具有刑罚必要性的案件予以及时终结,从而终止诉讼程序。由此可知,出罪权配置具有“过程性”特点,而并非某一机关的专有权能。并且,就行政犯罪而言,在公安机关立案侦查前,还存在行政执法检查环节,也即公权力在立案前就已经介入了行政犯罪案件。而按照案件的流转程序以及出罪权的“过程性”配置特征,行政执法机关在执法检查环节理当享有相应的出罪权力。另外,从执法实践层面看,行政执法机关的行政裁量权亦蕴含了出罪权能。行政裁量权是指行政主体可以选择判断的权力。行政执法机关向司法机关移送涉嫌犯罪案件,事实上便蕴含了行政执法机关享有对行为刑罚必要性和案件移送必要性的裁量权,而这两种裁量权能正是行政出罪的重要依凭。

其次,关于行政出罪权力滥用的担忧。事实上,这并非行政出罪的特有问题。由于权力的自我膨胀和腐蚀特性,任何权力都存在滥用的风险。而现代法治建设的重要使命就是把权力关进制度的笼子。对于行政出罪权力的滥用风险,通过筑牢其运行机制,是可以得到有效解决的。

最后,关于行政出罪削弱刑法威慑力和权威性的顾虑。刑罚的威慑力不在于刑罚的严酷性,而在于其不可避免性。[19]长期以来,在刑罚的适用过程中,报应主义一直占据着主导地位,强调“有罪必罚”。不过,现代刑法学界越来越多的学者认为,预防犯罪亦是刑罚的重要目的,“有罪不罚”已成为一种十分常见的现象。特别是在刑事立法活性化时代,刑事司法应当摒弃“有罪必罚”的观念,积极助推构罪范围与处罚范围的适度分离[20]。并且,行政出罪并非完全放纵行为人,而是给予行为人违法行为相当的行政处罚。因此,行政出罪并不会降低刑法的威慑力,并且也不会损害刑法的权威性。因为法律的权威性除了依靠法律的强制力外,更多源于人们内心的自觉拥护和真诚信仰。而对轻微犯罪案件予以行政出罪,避免了行为人因刑事诉讼或刑罚处罚而遭受的不利益,更能获得人们的接受或认同。因此,关于行政出罪会削弱刑法威慑力和权威性的忧虑,实属不必要。

三、行政出罪的正当性基础

行政出罪观点的提出,并非无源之水、无本之木;相反,其不仅具有深厚的学理根源,同时亦有明确的实定法依据。

(一)行政出罪的学理支撑

实质法益侵害原则、刑法谦抑性以及司法效益价值追求等法治原则或理念,共同构筑了行政出罪坚实的学理基础。

首先,犯罪判断的实质法益侵害原则。“不以法益为基础而禁止某一行为,是一种国家暴政。”[21]刑法的目的或任务是保护法益,犯罪即是对刑法所保护之法益的侵害。“法益的实质内容,必须是直接保护个人的核心利益或是可以回归到个人核心利益之保护者,才具有法益的资格。”[22]但是,随着社会风险的加剧,法益概念逐渐走向了形式化的道路,即任何一种利益,只要立法者意图通过刑法对之加以保护,都可以成为法益[23]。形式化的法益概念使法益失去了原初的实质内涵而成为一种空洞无物[24]。为了避免刑罚处罚范围的不当扩大,实质法益侵害原则要求犯罪认定必须坚持实质主义立场,而非单纯的规范义务违反或形式法益判断标准。只有当某种违反规范秩序的公共法益与个人法益具有同质性,能够分解或还原为个人法益,并且对促进人类发展具有重要价值时,其才是值得刑法保护的法益[25]。换言之,行政执法机关将不具有法益侵害的形式违法犯罪行为或是仅具有轻微法益侵害的犯罪行为予以非罪化,符合实质法益原则的犯罪判断理念。