数字普惠金融对乡村振兴的影响及门槛特征

作者: 曹俊勇 张乐柱

摘 要:数字普惠金融正在蓬勃发展,并为乡村振兴进程解决“贷款难、贷款贵”等难题提供了全新的线索和思路。基于全国31省(自治区、直辖市,不含港澳台)2011—2022年面板数据,从产业兴旺、生态宜居等不同维度选取18个评价指标构建了乡村振兴发展水平评价指标体系,采用TOPSIS熵权法综合测算全国31省域乡村振兴发展水平。在此基础上,探讨数字普惠金融对乡村振兴的理论逻辑,并采用双向固定效应模型与门槛模型实证验证数字普惠金融对乡村振兴影响效果与门槛效应。得出主要结论为:第一,数字普惠金融在推动乡村振兴发展水平上具有明显优势。经过深入的内生性分析和稳健性检验,包括对数字普惠金融滞后一期、变化样本以及分维度的全方位考察,这一结论依然稳健可靠。第二,数字普惠金融对乡村振兴的影响存在显著的区域异质性。西部地区的数字普惠金融对乡村振兴的效果明显优于东部和中部。并且数字普惠金融的不同维度在不同地区对乡村振兴也存在显著的区域异质性。第三,数字普惠金融对乡村振兴在数字普惠金融和经济发展水平门槛变量下,均展现出显著的门槛效应。在不同区域中,数字普惠金融对乡村振兴的影响也表现出各不相同的门槛效应。其中,东部和中部地区的门槛效应较为明显。基于上述结论,分别从积极发展数字普惠金融、制定针对性的政策措施、充分考虑门槛效应等视角提出对策与建议。

关键词:数字普惠金融;乡村振兴;理论逻辑;双向固定效应模型;门槛模型;实证检验

[中图分类号] F830;F323 [文章编号] 1673-0186(2024)010-0044-021

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.010.004

乡村振兴战略自党的十九大报告首次提出以来,已经成为中国农村发展的一个重要方向。这一战略旨在通过推进农村产业升级、改善农村基础设施、提升农村公共服务等方式,促进农村经济的发展和农民的增收。近几年中央一号文件及党的二十大报告均将乡村振兴放在了重要位置,不断强化政策支持和加大投入力度,努力推动乡村的全面振兴。在乡村振兴战略的推动下,中国农村的面貌正在发生深刻的变化。乡村产业得到了升级和优化,农民的收入得到了稳步增长,农村的基础设施和公共服务得到了明显改善。然而,在取得这些成绩的同时,乡村振兴战略的实施也面临着一些挑战。尤其在城乡发展不平衡的问题上更为突出,虽然农村的经济增长速度较快,但与城市相比,差距依然存在,农村经济发展长期落后于城市。农村金融资本短缺是造成城乡差距的重要原因之一[1],数字普惠金融凭借其互联网技术和征信体系的数据集中优势,可以快速收集数据与匹配对象,进而大幅度提高金融使用效率。数字普惠金融的发展为促进乡村振兴提供了重要机遇。

一、文献综述

随着地方政府对数字普惠金融重视程度的加深和资源投入的增加,数字普惠金融势必会为乡村振兴注入更多金融能量和科技特色,从而构筑良好的农村金融生态发展圈,开创数字赋能乡村振兴的新局面。学术界在此方面也展开了系列研究,得出的结论也较为一致,大多数学者认为数字普惠金融对经济发展有促进作用,具体集中在以下几个方面;第一,数字普惠金融的创新效应。叶文辉和龚灵枝等研究认为,数字普惠金融发展具有资源配置效应和创新效应,可提高金融服务实体经济的能力,为经济的可持续发展奠定基础[2]。数字普惠金融的发展可以降低企业的金融供给成本[3-4],通过存量优化和增量补充机制[5],为金融资源匮乏地区的企业和创业者的创新活动提供资金[6],促进区域内创新创业发展[7-8]。第二,数字普惠金融的减贫效应。黄倩等研究认为数字普惠金融确实能显著降低贫困发生率,并指出其有效减缓贫困的一个重要机制是改善收入增长与分配[9]。数字普惠金融发展可以为低收入群体提供有效的外部资金支持[10-12],对贫困的影响呈现非线性特征,贫困减缓效应会随着人均收入水平的提高而降低[13]。第三,数字普惠金融在缩小城乡收入差距方面。数字普惠金融的发展显著缩小了城乡居民收入差距[14-15],但在区域间存在着差异,对中西部地区经济发展的影响作用明显高于东部地区[16-17]。第四,数字普惠金融与金融排斥。数字普惠金融利用大数据、区块链、云计算等信息技术弥补了传统普惠金融成本高、风控难、效率低等缺陷,具有“交易成本低、覆盖范围广、传播速度快”的特点,乡村振兴美好愿景的实现离不开资金的持续投入与支持,数字普惠金融助力乡村振兴的逻辑起点就在于打破农村地区的金融排斥,以较低成本向全社会尤其是欠发达地区的弱势群体提供较为便捷的金融服务[18]。普惠金融旨在让更多欠发达地区的弱势群体获得金融支持和服务,而数字普惠金融在现代信息技术的科技赋能下实现了与普惠金融理念的相互融合,是助力普惠金融升级、支持乡村振兴的关键[19-20]。第五,数字普惠金融与农村包容性增长。数字普惠金融对农村包容性增长、产业升级、征信体系优化等方面有积极的促进作用[21-22]。张燕等认为借助信息技术,数字普惠金融能够详细而精准地捕捉到农村地区企业和个人的消费方式、交易习惯等信息,有利于农村征信系统的优化[23]。傅利福等研究发现,数字普惠金融通过财富渠道和创新渠道两条传导机制,对包容性增长会产生明显的边际促进效应[24]。

通过对上述文献的回顾和梳理发现,关于金融发展与乡村振兴之间关系的研究比较丰富,学界普遍认为数字普惠金融的发展具备减缓贫困、刺激居民消费、减小城乡差距等正向影响。这些研究成果为本文的研究奠定了良好基础,但也存在一些遗憾之处:其一,研究领域与层次方面。以往的研究大多基于微观层面,将全国31省域纳入一个研究框架的文献较少;其二,以往的研究以理论分析为主,实证分析较为缺乏;其三,数字普惠金融作用乡村振兴门槛值特征研究不够深入,基于不同区域层面门槛值研究文献稀缺。基于此,以全国31省域为研究对象探讨数字普惠金融对乡村振兴的作用效果与门槛特征检验将是一个有意义的尝试。本文可能的边际贡献在于:第一,基于全国31省域为研究样本,深入探讨了数字普惠金融对不同区域的经济影响。与以往仅关注数字普惠金融在“三农”问题某一方面的研究不同,本文对数字普惠金融在乡村振兴中的作用进行了全面分析,这一研究不仅丰富了现有文献,还为数字普惠金融在乡村振兴中的进一步应用提供了理论支持。第二,本文结合中国乡村振兴发展理念,重新构建了乡村振兴测评指标体系,该体系包括产业兴旺、生态宜居等五个维度,为评估乡村振兴发展水平提供了参考依据,并通过固定效应模型,对数字普惠金融与乡村振兴之间的关系进行了实证验证。第三,分别将数字普惠金融和经济发展水平作为门槛变量,验证了数字普惠金融对乡村振兴的门槛效应,并基于不同区域进行了更为深入的分析,研究结果具有较高的针对性,以期为地方相关职能部门制定政策提供重要参考依据。

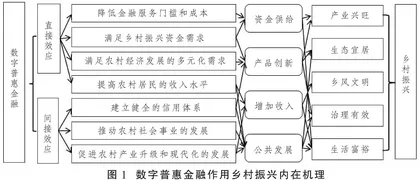

二、数字普惠金融作用乡村振兴的内在机理

数字普惠金融在乡村振兴中发挥着重要的作用,传统的金融服务往往受到地域、时间和成本等因素的限制,而数字普惠金融可以借助互联网、移动支付等技术,能够将金融服务延伸到农村地区,覆盖更广泛的人群,提高金融服务的可达性和便利性。

(一)数字普惠金融在乡村振兴中的直接效应

首先,数字普惠金融能够降低金融服务门槛和成本,满足乡村振兴资金需求。传统的金融服务往往需要大量的物理网点和人力资源,这使得金融服务的覆盖面和成本都相对较高。而数字普惠金融借助互联网、移动支付等技术,能够将金融服务延伸到农村地区,覆盖更广泛的人群,提高金融服务的可达性和便利性。这有助于解决乡村居民的资金短缺问题,促进农村经济的发展。

其次,数字普惠金融能够满足农村经济发展的多元化需求。随着乡村振兴战略的深入实施,农村地区对金融支持的需求日益多元化。而数字普惠金融能够根据农村经济的实际情况和发展需求,提供个性化的金融产品和服务,满足不同层次、不同领域的需求。例如,针对农村小微企业的融资需求,数字普惠金融可以提供更加便捷和灵活的在线贷款、供应链金融等服务,帮助小微企业解决融资难题,促进其发展壮大。这不仅能够提高乡村经济的活力和竞争力,还能够创造就业机会,改善农村居民的收入水平,进而推动乡村振兴的发展。

再次,数字普惠金融为农村产业升级和现代化进程提供了更加全面、深入的支持。随着数字技术的不断发展,数字普惠金融可以为农村产业提供更加全面、深入的支持,包括供应链金融、农业保险、电商服务等。这些服务可以帮助农村产业实现现代化进程和转型升级,提高其市场竞争力。例如,通过供应链金融模式,数字普惠金融可以为农村企业提供更加灵活的融资支持,帮助其扩大生产规模、提高产品质量,加快了乡村振兴步伐。

最后,数字普惠金融还有助于提高农村居民的收入水平。通过提供小额贷款、农业保险等金融产品,数字普惠金融为农村居民提供了更多的投资和保障机会。这不仅有助于增加农村居民的收入,还间接促进了乡村产业升级和农业现代化的发展。

(二)数字普惠金融在乡村振兴中的间接效应

首先,数字普惠金融的发展可以促进农村消费升级。随着农村居民金融素养的提升,他们能够更好地理解和利用数字支付、在线购物等新型消费方式,方便地购买优质的产品和生活用品,从而提高消费品质,激发市场需求。这一过程不仅推动了农村经济的发展,也为乡村发展提供了动力,进而促进了乡村振兴。

其次,数字普惠金融的发展还有助于建立健全的信用体系。在乡村地区,由于信息的不对称,往往导致贷款难、贷款贵的问题。而通过大数据分析和人工智能技术,我们可以更加全面、准确地收集和分析农户的信用信息,帮助他们获得更加及时、优惠的金融服务。这将极大地改善农村金融服务的品质和效率,为乡村经济的发展注入新的活力,推动实现乡村振兴的战略目标。

最后,数字普惠金融能够推动农村社会事业的发展。乡村振兴不仅仅是经济的振兴,还包括社会事业的全面发展。数字普惠金融可以为农村教育、医疗、文化等事业提供支持,推动农村社会的全面进步和发展。例如,数字普惠金融可以通过提供教育贷款、医疗支付等服务,帮助农村居民提高教育水平和医疗保障水平。这有助于缩小城乡差距,推动实现乡村振兴的目标。

由此可见,数字普惠金融在乡村振兴中具有直接和间接双重效应。一方面通过降低金融服务门槛和成本、满足农村经济发展多元化需求、支持农村产业升级和现代化进程等直接推动乡村振兴的发展。另一方面,还可以通过促进农村消费升级、提高农村居民收入水平、建立健全的信用体系以及推动农村社会事业的发展等间接促进乡村振兴。这些积极效应将有助于实现乡村振兴的目标,促进农村经济的持续发展和社会的全面进步。

三、模型设定与数据来源

在探讨任何科学研究或数据分析项目时,模型设定与数据来源无疑是基石所在。它们不仅决定了研究的准确性和可靠性,还直接影响了最终结论的有效性和可信度。

(一)模型设定

1.数字普惠金融作用乡村振兴基准模型(图1)

为了验证数字普惠金融对乡村振兴的作用,本文借鉴了孟维福等学者的经验,采用了双向固定效应模型[25]进行研究。该模型能够有效地控制个体和时间因素对结果的影响,从而更准确地评估数字普惠金融对乡村振兴的作用。具体模型构建如下公式(1):

RURALi,t=α0+α1DIFi,t+α2CVi,t+μi+δi+ξi,t(1)

其中,RURALi,t为被解释变量,表示乡村振兴指数,DIFi,t为解释变量,表示数字普惠金融, CVi,t表示控制变量,具体包括人均国内生产总值(GDP)、城市化水平(URB)和第二产业增加值占比(SEI),μi表示省份固定效应,δi表示年份固定效应,ξi,t表示随机扰动项。

2.数字普惠金融作用乡村振兴面板门槛模型

为了深入探究数字普惠金融对乡村振兴的影响是单纯的线性关系还是存在一定的门槛效应,本文借鉴了曹俊勇和张乐柱关于门槛模型的研究,构建了数字普惠金融作用乡村振兴面板门槛模型[26],以探究乡村振兴发展水平受数字普惠金融的影响是否具有门槛特征。具体模型(2)如下:

RURALit=β0+I(qi≤γ)DIFitβ1+I(qi>γ)DIFitβ2+a1GDPit+a2URBit+a3SEIit+εit(2)

其中,RURALit为被解释变量,DIFit为数字普惠金融指数,其余变量为控制变量。qi为门槛变量, γ为门槛值,εit代表随机误差项,β0为常数,T(·)为示性函数,ai为控制变量系数。

(二)变量筛选与数据说明

被解释变量:乡村振兴指数。乡村振兴是一个综合性概念,旨在促进乡村地区的全面发展和提升。为了全面评估乡村振兴的效果,我们需要考虑多个方面,包括产业兴旺、生态宜居等。为了综合评估这些方面,本文采用了TOPSIS熵权法进行计算。TOPSIS熵权法是一种常用的多指标决策方法,它可以客观地衡量各个方面的权重,从而得出一个全面准确的评估结果。该方法综合考虑了各个指标的重要性和差异性,能够有效地评估乡村振兴的综合效果。通过使用TOPSIS熵权法,我们可以根据各个指标的权重和得分,得出一个综合评估结果,从而了解乡村振兴的整体情况。具体指标体系见下表1所示: