全国统一大市场与碳中和绩效

作者: 周兵 梁博 别礼城

摘 要:建设全国统一大市场为实现“双碳”目标提供了新的路径选择。利用2005—2020年的中国省域面板数据,探究我国统一大市场的碳中和效应及其内在机制。研究发现,建设全国统一大市场显著提升了我国碳中和绩效,该结论在一系列稳健性检验和内生性处理后依然成立;进一步发现,相比于其他地区,胡焕庸线以东、秦岭—淮河线以北地区和成熟型城市群的碳中和绩效受到市场统一化的影响更为显著。机制研究发现,降低政府干预、改善能源消费结构和推进绿色技术创新是全国统一大市场发挥碳中和效应的主要路径,城镇化、绿色金融和市场化则发挥正向调节作用。拓展研究发现,以ETS试点政策为代表的全国统一碳市场建设具有显著的政策效应。最后,文章提出着力推进全国统一大市场的制度建设、用好绿色金融和绿色技术两大“绿色”工具和加快推进区域一体化发展的重要政策建议。

关键词:全国统一大市场;碳中和绩效 ;政府干预

[中图分类号] F205 [文章编号] 1673-0186(2024)011-0032-019

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.011.003

全球气候和环境问题日益引起国际社会的高度关注。为了应对全球气候变暖和环境危机,我国在第75届联合国大会上提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标(简称为“双碳”目标),这是中国作为负责任大国,主动应对气候变化,参与全球生态文明建设的庄严承诺。党的二十大报告也进一步指出,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,积极稳妥推进碳达峰碳中和”,“完善碳排放统计核算制度,健全碳排放权市场交易制度,提升生态系统碳汇能力”[1]。减少碳排放、提升碳中和绩效既体现了我国积极应对全球气候问题的大国担当,同时也是我国加快低碳转型和推动经济高质量发展的题中应有之义。但值得注意的是,中国目前仍是全球最大的能源消费国和碳排放国。耶鲁大学和哥伦比亚大学联合发布的全球《环境绩效指数报告》显示,2022年中国的环境绩效指数为28.4,在参评的180个国家中位列第160名。2021年,有10个省份在落实能源消耗总量和强度“双控”任务过程中,被国家发展和改革委员会点名,这暴露出相关省份在推动“双控”和“双碳”目标上存在着认知误区和执行不力等问题。由此可见,当前我国的碳减排形势依然比较严峻,如何积极稳妥地提升碳中和绩效是一个值得深度探究的重大问题。

自20世纪80年代以来,全国统一大市场的建设问题逐渐引起党中央、国务院的高度重视。一系列法律法规、方针政策的出台都旨在推动建设全国统一大市场,打破商品、要素跨区域流动的障碍,这种商品、要素的自由充分流动必然会对全国各地的经济发展模式、企业的生产经营活动产生深远的影响,而这二者又与实现“双碳”目标息息相关。《意见》中提出的要结合实现碳达峰碳中和目标任务,建设全国统一的能源市场,培育发展全国统一的生态环境市场,更是直接揭示了全国统一大市场建设与提升碳中和绩效之间的密切联系。由此,自然引发出一系列值得深思的问题:建设全国统一大市场能否提升碳中和绩效?如果是,全国统一大市场建设又是通过哪些机制和路径提升碳中和绩效呢?这种影响有没有异质性?上述问题的解答既有利于论证全国统一大市场建设对于经济高质量发展的积极影响,又为“双碳”目标的推进提供了新的方案和科学依据。

近年来,较多的学者关注到了区域一体化或市场分割对碳减排的影响。如巴格达迪(Baghdadi)等人利用1980年至2008年期间182个国家的数据,研究了具有环境规定的区域贸易协定是否会影响碳减排水平[2]。卡马雷罗(Camarero)等人评估了1980—2008年期间22个经合组织国家在生态效率方面的趋同情况[3]。张可基于2003—2014年长三角城市群和珠三角城市群的数据, 在一个拓展的增长收敛框架下讨论了区域一体化的环境效应及其理论机制[4]。黎文勇等人基于市场化视角,探讨了市场一体化发展对碳排放效益的作用机理[5]。郭艺等人基于中国地级及以上城市的面板数据,运用双重差分(DID)模型探究了长三角区域一体化对城市碳排放的影响[6]。张德钢和陆远权基于随机前沿分析和反事实计量方法,重点考察了市场分割对能源效率的影响[7]。张德钢在全要素碳排放效率框架下, 利用固定效应面板随机前沿模型研究市场分割对碳排放效率的影响[8]。

通过对相关研究的梳理不难发现,较多的文献证实了区域一体化的“减排降污”效应,以及市场分割对碳排放效率的恶化。但值得注意的是,现有研究仍存在以下不足:第一,在碳中和绩效的研究层面上,大多数研究直接以碳排放来量化碳中和绩效,却忽视了碳吸收这重要一极,碳中和绩效的综合评价和测算方面仍有较大的提升空间。第二,现有文献中,极少有学者将全国统一大市场建设和碳中和绩效纳入同一框架下进行研究,全国统一大市场建设提升碳中和绩效的理论逻辑和作用机制仍有待探究。

在上述研究现状下,本文可能的边际贡献有:第一,将全国统一大市场建设纳入“双碳”问题的研究框架,丰富“双碳”领域的研究主题,探究市场力量在提升碳中和绩效中发挥的作用。第二,从碳排放和碳吸收两个维度构建较为科学的指标体系,对我国30个省域的碳中和绩效进行全面客观的评价,丰富“双碳”目标的量化方法;第三,从中介机制和调节机制两个角度探究全国统一大市场建设影响碳中和绩效的“黑箱”,对实现我国“双碳”目标具有一定的理论意义和应用价值。

一、理论基础与研究假设

全国统一大市场为碳中和绩效的提升引入了市场化思路,同时全方位、多层次影响着“双碳”目标的实现进程。长期以来,学界广泛注意到市场分割的负外部性,其对碳排放的促进作用被“污染天堂”理论所解释,欠发达地区为了经济发展而不得已实施更为宽松的环境规制,这些地区便成为高碳模式企业的“污染天堂”,发达地区对碳排放治理进行了大量投入,结果却只是转移了碳排放地点,从而造成资源严重浪费,全国层面的碳排放强度仍持续增长[9]。提高市场统一化水平可有效降低碳排放的边际减排成本,显著促进区域碳减排绩效[10]。全国统一大市场的建设正是要杜绝市场分割引起的“碳排放套利”行为。经济活动的环境效应主要由经济发展规模、结构转型和技术创新所引致[11]。推广到市场经济的碳中和效应,全国统一大市场影响碳中和绩效的可能路径主要有三个方面。

一是降低政府干预。政府的过度干预抑制了市场运行效率,产生重复投资、产能过剩等问题[12]。具体来看,在“GDP锦标赛”“官员晋升激励”和严格限制预算外收入的背景下,地方政府更倾向于扩大预算内收入或税基的发展方向[13],加剧市场分割以保护快速创造经济效益的传统产业或企业,投资一些高利润但高能耗、高污染的项目。尽管“双碳”战略推行后,部分地方政府也会将碳治理纳入政绩考核,但由于监管制度和市场机制的不完善,产业的低碳转型效果仍然不佳。而全国统一大市场正好可以起到有效避免政府过度干预的作用,打破地方保护,修正地方政府目标与中央政府目标的偏离,规范全国的环境治理和产业投资,打通我国经济低碳转型之路的堵点,提升碳中和绩效。

二是改善能源消费结构。随着工业化进程的快速推进,我国化石能源消费持续扩张,导致碳排放量不断增长。根据比较优势理论,能源禀赋高的地区更易形成资源依赖型发展模型,市场分割又加剧了这一路径依赖,低廉的能源消费成本催生出这些地区的超额碳排放。可再生能源是指来源于大自然并可被不断补充的能源(如太阳能、潮汐能和风能等),在满足等量能源消费需求的同时,产生更少的二氧化碳[14]。然而,可再生能源的开发和应用需要高技术和大资金的支持,加之高能耗、高碳排、高税基企业受到地方保护,可再生能源消费的推广陷入困境。全国统一大市场的建设为此提供了破题之法。一方面,全国统一大市场可以充分发挥超大规模市场优势,以可再生能源消费的广大需求引领和优化供给侧;另一方面,全国统一大市场可以集聚更多的技术和资金资源,集中力量突破可再生能源的开发难题,降低其应用成本,从而挤出部分化石能源消费。总而言之,全国统一大市场可以从限制化石能源消费持续扩张和促进可再生能源持续增长两方面改善能源消费结构,推动“双碳”战略目标实现。

三是促进绿色技术创新。把绿色创新当作第一动力,加速绿色能源技术创新,是中国如期实现“双碳”目标的重要途径[15]。碳减排绩效很大程度上由绿色工艺流程的改进决定,这就要求更高水平的绿色技术创新[16]。当前,制约我国技术创新水平进一步提升的两大因素分别是要素市场分割和“低效创新”。要素市场分割导致创新资源错配,“低效创新”则主要是由于部分企业的创新动机在于获取政府补贴而非寻求真正的技术进步[17-18]。而全国统一大市场的核心正是消除要素流动壁垒,缓解了技术、资金、信息等创新要素的错配,将创新资源引导到更多优质创新项目。同时,全国统一大市场将进一步统一技术标准,规范监管制度,充分发挥市场的“筛选”功能,压缩企业“低效创新”的空间,提高绿色技术创新质量。

综上,本文提出假设1~假设4:

假设1:建设全国统一大市场能够提升碳中和绩效。

假设2:全国统一大市场能够降低政府干预,进而提升碳中和绩效。

假设3:全国统一大市场能够改善能源消费结构,进而提升碳中和绩效。

假设4:全国统一大市场能够促进绿色技术创新,进而提升碳中和绩效。

全国统一大市场对碳中和绩效的影响除了通过内部路径传导,也可能受到一些外部因素的调节作用。

一是城镇化水平。建设全国统一大市场离不开城市规模和城乡结构的支撑,城镇化进程与全国统一大市场有着密不可分的关系。与此同时,城镇化的碳减排效应被较多研究证实,城镇化可以通过产业升级、技术溢出形成污染治理规模效应,以此助力反哺农业减碳[19];亦可以通过挤压农业生产空间,吸纳农业劳动力,倒逼农业生产走向集约化[20],提高碳排放效率。此外,城镇化发展显著提升了农业绿色生产效率且具有空间溢出效应[21],对碳减排具有重要贡献。

二是绿色金融发展水平。作为金融业与“双碳”目标的有机结合,绿色金融为全国统一大市场发挥碳中和效应提供了丰富的金融手段。绿色金融将更多社会资本引流到绿色产业,同时更有效地抑制污染性投资[22]。一方面,为绿色企业提供丰富的金融工具、贷款支持和优惠利率,缓解其融资约束,促进绿色技术研发,增强环保政策的波特效应;另一方面,通过设置“绿色”高准入门槛、限制贷款额度和实行惩罚性高利率等方式,倒逼传统产业低碳转型,助力产业结构向清洁化和高效化方向演进,促进绿色发展与碳中和。

三是市场化水平。市场化是全国统一大市场建设的核心内涵,为其提供了坚实基础。能源产品、碳排放和生态产品市场化进程,既直接推动了全国统一大市场的建设与发展,也直接对碳排放、碳吸收、碳中和产生影响。因此,市场化发展程度极有可能影响全国统一大市场碳中和效应的发挥水平。

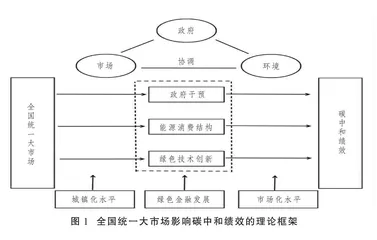

综上,本文提出假设5~假设7(图1):

假设5:城镇化水平对全国统一大市场提升碳中和绩效具有正向调节作用。

假设6:绿色金融发展对全国统一大市场提升碳中和绩效具有正向调节作用。

假设7:市场化水平对全国统一大市场提升碳中和绩效具有正向调节作用。

二、实证研究设计

实证研究设计包括模型设定、变量说明和数据来源三个部分。

(一)模型设定

1.基准回归模型

为识别全国统一大市场建设对碳中和绩效的影响,本文设定如下基准回归模型:

Cnit=α0+α1Muit+α2Xit+θt+μi+εit(1)

其中,被解释变量Cnit表示省份i在t年份的碳中和绩效; 核心解释变量Muit表示省份i在t年份的市场统一化水平;Xit表示省份层面的一系列控制变量,包括经济发展水平、社会消费水平、创新水平、信息化水平和环境规制强度。θt表示年份固定效应,μi表示省份固定效应,εit是随机扰动项。检验过程中重点关注α1的符号和显著性。

2.中介效应模型

在中介效应检验方面,传统的逐步检验法因其估计偏误和因果识别的缺陷而饱受争议[23]。为科学考察市场统一化水平影响碳中和绩效的传导机制,本文参考江艇的研究[23],在式(1)的基础上构建如下中介效应模型: