以“数”赋“值”:数字政府的建设困境及其治理策略

作者: 赵远跃 靳永翥

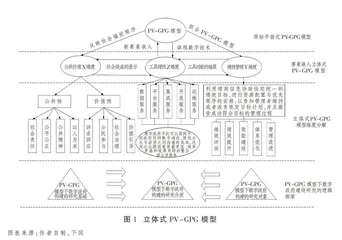

摘 要:数字政府如何反映公共价值以及如何从价值洼地走向价值源泉,对该问题的回答既隐含了政府数字化转型过程中被工具理性裹挟的深刻忧思,又承载着公众对数字政府构建的殷切厚望。为了更好地回应问题,研究基于以公共价值为基础的政府绩效治理模型(PV-GPG模型),将数字工具视为新要素嵌入模型,建立起“公共价值—绩效管理—工具理性”的立体式PV-GPG模型,利用NVivo质性文本分析软件对31份省际数字政府政策文件进行开放式编码、主轴式编码以及核心式编码。研究指出:公共价值层面形成价值理念、价值载体和价值实现方式3个父节点和12个子节点,覆盖率分别为10.66%、7.04%和7.88%;绩效管理层面形成整体绩效提升、治理效能转化和地方实践创新3个父节点和11个子节点,覆盖率分别为16.31%、6.95%和7.51%;工具理性层面形成数字禀赋赋能、信息优势施展、平台技术与基础设施支撑3个父节点和13个子节点,覆盖率分别为18.54%、14.09%和11.03%。在此基础上,研究指出数字政府的建设困境及其治理策略,助推数字政府迈向以“数”赋“值”的数值型政府。

关键词:数字政府;公共价值;绩效管理;PV-GPG模型

[中图分类号] D63 [文章编号] 1673-0186(2023)001-0060-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.001.005

在国家治理体系及治理能力现代化的背景下,政府绩效管理始终被委以重任,不仅肩负政府治理现代化的时代重任,还承载着人民实现美好生活的殷切厚望。政府绩效管理是学界和实务界密切关注的热点话题,直指政府应该提供什么服务、如何提供以及对提供结果如何评价等问题[1]。近年来,以大数据、云计算和区块链为主的新一代信息与通信技术(ICT)正悄然撬动着传统政府绩效管理体系,促使其发生本质性转型与革新。协同治理数字化[2]、政府即平台[3]、重构型政府治理[4]等理论概念纷至沓来[4],“最多跑一次”和“一窗通办”等地方创新实践接踵而至,形成一个“服务惠普化”“治理现代化”和“数据智能化”的时代交汇期。2017年10月18日,党的十九大报告提出建设数字中国[5]。作为数字中国的有机组成部分,数字政府是推进政府治理体系和治理能力现代化的重要途径,也是提升服务质量、增强政府公信力和建设让人民满意的服务型政府的重要举措,因此成为各地方政府的重点建设项目[6]。

随着政府行政体制改革和数字化转型的不断深入,公众对数字政府绩效本身的认识发生实质性变化,这种变化致使数字政府在进行绩效管理时需要体现更多的社会关怀。过去政府绩效管理往往聚焦于组织内部与机构设置,现在则还需要关注绩效管理的外部特性,如是否及时回应了公众诉求。当以数字技术为代表的工具理性遇到以公共诉求为代表的价值理性,本文关注的应然议题由此产生:数字政府如何反映公共价值呢?同时,我们注意到,在各地方政府声势浩大地建设数字政府的背后,一个关于“工具理性”的忧思正浮出水面,那就是在构建数字政府的过程中,往往存在着“器物崇拜”和“工具至上”的异化倾向,这种倾向为数据造假、隐私泄露、信息碎片化、数字政绩工程与数字掺水等机会主义行为提供了滋生温床,如何对症下药,提供合适的策略进行优化性治理?这构成了本文关注的实然问题。

一、文献回顾与框架构建

“绩效”是能力的基本体现,可以解释为成绩、成效与效率。政府与生俱来就承载着追求最优绩效的使命,这是保障政府有效运转的重要因素[7]。尽管政府绩效管理事业方兴未艾,但在何为“政府绩效”的认识上仍然存在分歧。美国国家绩效评估委员会给政府绩效下的定义为:利用绩效信息协助设定统一的绩效目标,进行资源配置与优先顺序的安排,以告知管理者维持或者改变既定目标计划,并且报告成功符合目标的管理过程[8]。相反,桑德森(Sanderson)则认为政府绩效主要关注控制和“向上问责”,而不是促进学习和改进[9]。

回顾政府绩效管理的演进历程,自二十世纪八十年代以来,在西方国家成功经验启示和国内行政体制改革需求的双重驱动下,政府绩效管理被引入我国政府管理场域,在得到快速发展和推广的同时,也面临着管理权与组织权、过程控制与结果导向、绩效评价与原有考评、统一性和差异性等相互冲突的矛盾[10]。在此过程中,涌现出一批关于西方绩效管理理论优化及修正的研究,目的在于使绩效管理理论更好地适应我国的行政生态环境以及行政管理实践[11-13]。总体看来,西方政府绩效管理在敲开中国大门的过程中先后经历了初步探索、研究拓展和细化创新等阶段[14],具体包括目标责任制、效能建设、绩效评估和综合绩效管理等方面的探索[15]。在此之后,政府绩效管理改革便成为一条贯穿我国政府机构改革历程的主要线索,也成为提高政府服务效率和公共物品质量的重要策略。

数字化不仅改变着世界,而且正在重新定义世界[16]。在科技革命浪潮的席卷下,数字技术正以前所未有的方式重塑着人类的生活、生产甚至是政治方式[17]。政府绩效管理正处于时代的十字路口,数字技术的出现以及技术工具的进步让高效的绩效管理成为可能[18]。政府绩效管理的数字化转型重点为通过数字平台技术,降低交易成本,提高政府决策的透明度和公共服务供给效率[19]。面对传统政府数据收集困难、在分析过程中容易造成数据失真[20]、陷入“无法测”和“测不准”的泥沼以及稀释绩效信息所携载的价值密度等问题[21],数字技术可以从宏观和微观层面全面提升政府管理的可观测性,这为政府绩效管理带来新的机遇[22]。经历电子政务到数字政府嬗变历程的洗礼,数字政府的自动化办公、电子化公众需求调查、政务信息实时发送、无缝隙信息交换和各级政府远程会议等优势日益凸显,呈现一种“业务数据化”和“数据业务化”的平台驱动数字政府的新型政府运行模式[23]。

一些研究表明,数字政府不仅可以消弭不同政府间的数字鸿沟,降低公众与政府之间沟通的成本[24],还可以向公众提供质量更优、效率更高和效果更好的整合性公共服务[25]。当然,也有一部分研究指出政府数字化转型过程中面临的问题。埃尔库特(Erkut)指出数字政府向数字治理的可持续转型是从技术结构向不同层次的多过程的过渡,这些过程有自身的局限性,主要的挑战不是技术问题,而是如何建立治理结构,让人们参与决策过程的同时,又不落入知识问题的陷阱[26]。这个论断契合了卢昂维莱(Luangvilai)的研究,数字政府转型最具挑战性的问题不在于数字技术本身,而在于选择适当的数字技术、设计适当的治理方案以及实施数字政府转型策略,以造福所有公民[27]。

不难发现,政府绩效管理与数字政府相关研究已经有较为丰富的学术积累并不断拓展着政府绩效管理理论的外延边界[28],它们散落在不同的研究领域,处在不同的理论范式和实践探索间。为了避免政府绩效落入“一种缺乏反思的自说自话的境地”,及时反思显得尤为重要[29]。从发展的角度来看,政府绩效管理发端于传统公共行政的“效率中心主义”,新公共行政为了强调社会公平,力图用“社会效率”取代“机械效率”,但效率的核心地位并没有被动摇[30]。新公共管理运动对市场化的崇拜进一步加深了政府绩效管理对效率追求的痴迷,忽略了公共责任与社会公平的合理考量与追求[31]。

面对“效率至上”的政府绩效管理体系以及由此所带来的诸多现实问题,包国宪和王学军建立起以公共价值为基础的政府绩效治理模型(PV-GPG模型),将社会价值纳入政府绩效管理生态系统中,填补了传统绩效管理的价值真空地带。PV-GPG模型纵向上对政府绩效进行价值建构,横向上对政府绩效进行组织管理,基本命题为政府绩效是一种社会建构,是政府在历史文化变迁过程中和对公民基本需求回应中形成的有形与无形成果[32]。进一步讲,政府绩效管理只有厚植于公共价值的土壤上,才能生根发芽结果,也才能可持续推进管理改革[33]。任何一个新的理论概念跃起,必然需要经受实践的考验和理论的反思,这是科学理论所蕴含的重要精神。从既有的研究文献来看,PV-GPG模型自提出以来,仍活跃在脱贫攻坚[34]、环境治理[35]、医院改革等诸多领域[36],展现出厚实的理论生命力。

PV-GPG模型在聚焦政府绩效管理的同时,兼顾社会价值的理性选择,契合本文研究主题,成为本文的基础框架与逻辑起点。本文结合传统PV-GPG模型,建立起“X维度公共价值—Y维度绩效管理—Z维度工具理性”的立体式PV-GPG模型,如图1所示。

其一,横向上,设置用以反映社会偏好顺序的公共价值X维度。PV-GPG模型强调公共价值对于政府绩效管理的影响,这种影响一直贯穿于整个政府管理过程[37]。如果数字政府建设过程中仅将注意力聚焦于数字政府的行政效率和经济收益,则无法产出数字政府本身的社会效益,容易落入左支右绌和顾此失彼的两难困境中[38]。

其二,纵向上,设置用以拟合PV-GPG模型的绩效管理Y维度。从PV-GPG初始模型来看,其针对的问题不是“追求效率”,而是“仅追求效率”,绩效管理是PV-GPG模型重要的研究对象[39]。与此同时,绩效是衡量数字政府行为好坏的风向标,也是测量数字政府直接产出的客观指标。

其三,立体上,设置用以体现数字技术的工具理性Z维度。工具理性始终是数字政府建设不可避免的话题[40],科学技术革命的快速发展与社会价值的理想图景两者的冲突造成了数字政府构建秩序的“不和谐”,尽管数字政府凭借数字禀赋挣脱了传统绩效管理的束缚,但深陷价值“表海”,面临的是社会价值的冷漠与治理乱象的丛生问题。

二、研究设计与研究过程

结合前文建立的立体式PV-GPG模型,本文开展具体的研究设计与研究过程,主要包括介绍数据来源以及样本整体情况、探讨政策文件的关键词词频差异与关联,对文本内容进行不同层次的编码三个环节。

(一)数据来源

为了兼顾结论的覆盖率和代表性,本文选取我国31个省际政府(不含港、澳、台)数字政府建设的相关政策文件作为分析样本,这些样本分别来源于各地方政府的官方网站,并以中国政府网的相关资料进行补充。值得一提的是,囿于各地方政府对数字政府建设的重视程度有较大差异,因此,对于一些没有出台数字政府相关文件的政府而言,本文以数字经济、智慧治理和大数据发展等主题的政策文件进行置换,最终获取31份数字政府相关的政策文件,结果如表1所示。

(二)词频统计

在研究工具选择上,NVivo软件在保持质性研究严谨性的基础上,对文本内容进行深度挖掘与考察,契合了本文研究主题方向,由此成为本文开展下一步分析的研究工具[41]。为了直观呈现样本数据的关键词分布和词频差异,本文利用NVivo的词频统计功能,绘制出词云图,如图2所示,图中字体越大,则表示该词出现的频率就越高,反之越低。可以看到,在31份数字政府相关的政策文件中,数据、建设、政务、服务、信息和平台等词都是高频词,说明这些关键词是制定数字政府政策时关注的重点内容。

(三)文本编码

本文利用NVivo软件对31份数字政府相关政策文件进行核心式、主轴式和开放式三个层次编码,依据材料来源和节点测算出覆盖百分比,以此利用编码发现关键概念之间的内在关联。结果如表2所示,最终形成了3个核心编码以及9个主轴编码,X维度下公共价值父节点包括价值理念、价值载体和价值实现方式三个子节点,材料来源依次为29个、23个和27个,参考点为115个、76个和85个,总体覆盖率为25.58%;Y维度下绩效管理父节点包括整体绩效提升、治理效能转化和地方实践创新三个子节点,材料来源依次为31个、24个和27个,参考点为176个、75个和81个,总体覆盖率为30.77%;Z维度下工具理性包括数字禀赋赋能、信息优势施展、平台与基础设施支撑,材料来源依次为30个、31个和31个,参考点为200个、152个和119个,总体覆盖率43.65%。以上结果显示了数字技术与PV-GPG模型的高度匹配性,初步检验了两者的配适性[42]。在此基础上,建立起本文开展研究的测量框架,如图3所示。