中华民族共同体意识研究的热点主题与趋势展望

作者: 黄小玲 冉凌宇

摘 要:铸牢中华民族共同体意识对创新民族事业、促进民族团结、实现中华民族伟大复兴具有重要的理论价值和现实意义,是党做好民族工作的重大举措和策略选择。中华民族共同体意识相关研究也逐渐成为多学科共同关注、交叉研究和互学互鉴的热点知识领域。运用CiteSpace软件对研究样本进行可视化图谱分析,从中华民族共同体意识的研究现状、研究热点、研究前沿等维度进行数据挖掘,可把握该研究领域的整体图景。研究结论表明,中华民族共同体意识的研究整体呈快速上升趋势;研究焦点主要集中在理论渊源的追溯、科学内涵的阐释、实践路径的探索等方面;跨学科研究增多,研究视角逐渐多元化;研究主题与国家政策密切相关,折射出鲜明的政策导向。后续研究应注重个案研究、定量研究、比较研究等研究方法的融合;研究主题应继续关注铸牢中华民族共同体意识与中华民族伟大复兴、人类命运共同体等重大决策之间的逻辑关联,提升研究的时代性、融合性和宏观性;研究内容应当以价值导向为出发点,谋求各民族共同团结发展的内生动力,寻求实现铸牢中华民族共同体意识的有效路径。

关键词:中华民族共同体意识;热点主题;研究前沿;趋势展望

基金项目:重庆市社会科学规划项目“人工智能劳动价值属性的马克思主义政治经济学研究”(2022BS005)。

[中图分类号] D633 [文章编号] 1673-0186(2023)002-0020-012

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.002.002

习近平总书记在2021年8月中央民族工作会议上多次强调,做好新时代的民族工作要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线[1]。马克思强调:“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在共同体中才可能有个人自由。”[2]中国历史源远流长,是少数民族同汉族一起共同创造了中华民族的光辉历史。正如费孝通先生指出:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。”[3]铸牢中华民族共同体意识是党开展民族工作的具体实践,是促进民族地区国家认同和政治认可的根本措施,也是民族地区发展经济和建设优秀传统文化的重要举措。伴随国家层面理念的提出、政策的完善和实践的推进,学术界从民族学、教育学、社会学等学科着手,以理论解读、学理分析和路径探索等为研究内容,对中华民族共同体意识相关议题进行了深刻阐发。基于既有学术成果,运用CiteSpace可视化软件挖掘数据,通过绘制知识图谱,直观呈现研究现状、热点主题、演化路径及前沿趋势,以期为铸牢中华民族共同体意识的后续研究提供参考。

一、研究数据与方法

以中国期刊全文数据库为数据来源,采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,通过CiteSpace软件绘制知识图谱,呈现中华民族共同体意识研究的整体概貌。

(一)数据来源

研究样本数据来源于中国期刊全文数据库(CJFD),检索条件将主题设置为“中华民族共同体”或“中华民族共同体意识”,时间范围选择为2014—2021年。为确保研究质量,数据来源期刊设定为中文核心期刊和CSSCI(含扩展版),筛选剔除会议综述、报告、目录、访谈、声明等非研究性文献,得到研究样本文献964篇。

(二)研究方法

定量分析层面,运用CiteSpace软件对研究样本进行文献可视化图谱分析。软件能总结研究领域发展规律,挖掘经典基础文献并探索研究演化路径、热点主题与研究前沿,将图谱上作为知识基础的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿标识出来[4]。通过绘制知识图谱,整理和分析图谱背后的数据,以此展现研究领域理论知识的发展进程与内部结构关系。定性分析层面,运用现有文献成果,与定量研究数据的结果互证深化。通过对中华民族共同体意识研究的进一步探索,厘清该研究领域的演进脉络,探索研究热点,挖掘推进后续研究的趋势和方向。

二、中华民族共同体意识研究的基本特征

在筛选和整理样本数据的基础上,对研究样本的年度发文量、核心研究者、主要研究机构和高被引文献进行分析,可以把握该研究主题的基本特征。

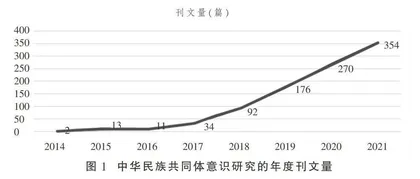

(一)年度刊文量

整理得到中华民族共同体意识研究的年度刊文量(图1)。统计显示,自2014年5月习近平总书记在座谈会上提出“牢固树立中华民族共同体意识”[5]以来,学术界开始将研究视角聚焦于该领域,两年内的文献数量有十余篇。党的十九大把“铸牢中华民族共同体意识”写入党章后,该领域成为学术界关注的新焦点,学术成果数量逐年上升。2021年中央民族工作会议召开后,关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述成为学术界的理论遵循,自此形成了该领域内研究的小高峰。

(二)核心研究者和主要研究机构

某研究领域的核心作者指的是在该领域获得的学术文献成果相对较多,学术观点及其研究思想较为新奇,能够在该领域内起到引领作用的学者[6]。厘清中华民族共同体意识研究的核心作者,能够明晰现有主流观点,为后续研究拓展视角(表1)。关于中华民族共同体意识的研究,青觉、郝亚明、张淑娟、严庆、纳日碧力戈等学者的研究成果较多。整理得到发文量前十的主要研究机构(表2)。从既有成果来看,关于中华民族共同体意识的研究形成了以中央民族大学、中国社会科学院、中山大学、贵州民族大学等为主要研究力量的研究机构。

(三)高被引文献分析

高被引文献是指在现有研究领域内其学术观点和研究进展具有突出的贡献,且观点被引用的频次较高的文献(表3)。从被引情况来看,被引用排前十的文献集中于研究中华民族共同体的理论基础、科学内涵与实践探索等主题。在高被引文献中青觉、严庆和麻国庆三人分别有2篇高被引文献。青觉认为提升各族人民认知互动的满意度与归属感、促使各族人民行为意愿的提升与使命感形成、中华民族共同体意识各要素的交融统一三方面构成了铸牢中华民族共同体的实践逻辑[7]。此后,又从系统论的研究视角出发进一步分析中华民族共同体的形成机理,认为外部环境和内部环境双重作用于客观事物,并将信息输入人脑转换输出为意识,最后通过社会实践反作用于客观事物和社会环境,以此形成一个逻辑闭环过程[8]。严庆从哲学的意识角度来理解中华民族共同体,认为应当从关注民族建构、提升政治认同、规范知识生产与传播和坚持实践中的中国自信几方面来实现中华民族共同体的建设[9]。麻国庆以现代化和全球化为研究背景,从不同层次的记忆为研究切入点,通过梳理“民族走廊”和“环南中国海通道”两组概念,认为各民族在发展过程中的共生性和集体记忆是中华民族共同记忆的内涵和基础,提出全球化环境下应分析不同地区、不同场域下的民族认同问题,进而更好地建设全球化视角下的中华民族共同体[10]。

此外,杨鹍飞、王延中和沈桂萍关于中华民族共同体的研究起步较早且文献被引用频次较高。杨鹍飞以厘清“名”和“实”为目标阐述了中华民族共同体的认同,指出其实质上是以归属和忠诚为情感基础的共同体认同和国家认同,并从逻辑基础、重要举措、智力支持和精神支撑四个层面阐发了建构中华民族共同体对民族地区发展、国家整体经济提升和社会稳定的重要意义,提炼出“政治维度”“经济维度”“教育维度”“文化维度”“社会维度”等中华民族共同体建构的实践路径[11]。王延中梳理了习近平总书记关于民族工作的重要论述,从新时代民族工作的创新、社会主义现代化建设的内在驱动力、国家认同和政治认可的理论指导、建设中华民族共同体的理论遵循和促进民族地区共同繁荣五个方面阐述铸牢中华民族共同体意识的时代价值和重要意义,提出建设民族理论话语体系、加强“五个认同”、优化民族政策、改进民族工作和包容民族多样性等推进中华民族共同体建设的思路[12]。沈桂萍梳理了中华民族共同体主题的研究现状,认为学术界在该主题的科学内涵、本质架构和价值功能等方面仍尚未达成一致观点,提出中华民族的认同是以制度、精神和器物三个层面为基础的中华文化认同,指出中华民族共同体意识的培育需要在认清各民族地区文化交融共同体的理论基础上,注重从提升历史文化记忆、认可文化交流借鉴、共享文化建设成果、挖掘文化的现代化意识和重视价值遵循等方面促进中华民族共同体的建构[13]。总体上看,高被引文献主要集中在2017年和2018年,这是对党中央及领导人强调“铸牢中华民族共同体意识”重要性的学理回应。排名前十的高被引文献从理论基础、要素内容、逻辑关联、实践路径等方面展开论述,为后续研究提供了参考借鉴。

三、中华民族共同体意识研究的热点主题分析

关键词共现词频分析能对关键词出现的次数进行统计,并通过软件形成共现图谱。关键词聚类分析则表示关键词之间的节点和链接关系。运用关键词共现图谱和关键词聚类分析两种分析方法解析研究样本,能呈现中华民族共同体意识研究的热点主题、研究方向和研究进展。

(一)关键词共现图谱分析

运用CiteSpace软件对文献样本进行词频分析,提取样本文献核心内容的关键词频率分布,通过关键词频率分布的大小来呈现样本研究领域的研究热点和研究趋势。关键词共现网络图谱(图2),能够展现样本文献的结构,图谱节点越大,关键词的词频就越大,且与主题的关联性就越强。根据关键词共现网络图谱可以看出,中华民族共同体意识的研究由323个节点、586条连线组成。频次前十位关键词分别是“中华民族共同体意识”“铸牢中华民族共同体意识”“中华民族共同体”“中华民族”“共同体意识”“民族团结”“中国共产党”“新时代”“文化认同”“国家认同”。关键词共现网络图谱以中华民族共同体意识为中心,向四周扩散,形成较为紧密的逻辑共现关系图。中介中心性是表现关键词重要程度的一项重要指标,中介中心性值的大小与关键词的重要程度成正比,频次高的关键词其中介中心性的值也相对较大。当关键词的中介中心性值大于0.1时,则表明为高中介中心性关键词(表4)。

(二)关键词聚类分析

对关键词进行聚类,得到关键词聚类视图(图3),共8组聚类标签,关键词聚类视图Q=0.69,S=0.859 4,证明聚类效果显著。既有研究成果大体从以下视角切入研究:

1.中华民族共同体意识的理论构析

一是理论渊源。1939年毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中较为详细地阐释了中华民族的起源和发展历程等方面,开启了马克思主义民族理论中关乎“民族”概念的中国化探讨[14]。闫丽娟、李智勇借助“天下观”“民族主义”等概念分析了中华民族思想的淬炼过程,认为传统文化中的“天下观”是中华民族认同的文化因子、“民族主义”的碰撞与再造夯实了政治理念、“马克思主义民族理论”的借鉴与创新实现了政治话语的本土飞跃,指出上述因素是中华民族共同体理论渊源的多维度来源,中国文化资源与既有民族理论的内在耦合是推动中华民族共同体意识建设的内生动力[15]。晏扩明以政治哲学为研究切入点,指出近代以来民族主义的发展打破了民族意识的分歧,阐述了中华民族共同体的提出是我国发展民族经济的具体实践,认为中华民族共同体的提出是我国倡导多元一体民族政策的理论基石与理论遵循,更是新时代开展民族工作的理论创新[16]。

二是结构要素。詹小美、李征分析了马克思主义民族观的理论特性,认为命运相连意识、情感认同意识、文化认可意识和团结协作意识是中华民族共同体的内容层次和新时代开展民族观教育的核心要素[17]。程东亚、杨金香聚焦意识形态的研究视角分析了中华民族共同体的结构要素,提出中华民族共同体是国家意识形态、各民族意识生态和个人意识生态的综合,也是国家认同、民族认可和文化承认的统一体,还是国家、各民族地区、个人的认知实践不断塑造和统一的过程[18]。李少霞、魏莉基于个案研究视角,认为中华民族共同体结构要素理应包括知悉国情意识、团结奋斗意识、政治认可意识、共谋发展意识、捍卫统一意识、交流发展意识等方面[19]。

三是价值意蕴。关于中华民族共同体意识的价值内涵,学术界的研究大多围绕优化民族工作、推动民族共同繁荣和实现民族伟大复兴而展开。陆卫明、张敏娜提出维护国家主权完整统一、实现整体利益和各民族共同发展的现实诉求三个层面是中华民族共同体意识所昭示的价值意蕴[20]。陈妹认为境外敌对势力、民族地区的发展不均衡、民族地区复杂多元的人文社会环境是构建中华民族共同体的现实困境,新时代民族地区中华民族共同体的建构是民族地区国家认同的思想基础,有利于加强民族的团结进步与促进中华民族伟大复兴的顺利进行[21]。王伟、张伦阳从使命驱使、治理逻辑和现实诉求等方面分析了铸牢中华民族共同体的逻辑缘起,指出其价值意蕴主要涵盖思想指引价值、实践取向价值、精神引领价值和话语构建价值四个方面[22]。