地方政府竞争、金融发展与二氧化碳排放的异质模式

作者: 逯进 冷书心

摘 要:异质性环境规制对二氧化碳排放具有差异化影响特征。基于2002—2020年中国省域面板数据,应用有限混合模型,解析了地方政府竞争和金融发展作用下,异质性环境规制对二氧化碳排放作用的特征。研究结果表明:(1)异质性环境规制对二氧化碳排放的影响可以被客观划分为两种模式,模式一下,市场型环境规制与命令型环境规制均表现出显著的增碳作用,自愿型环境规制无法显著影响二氧化碳排放,模式二下,市场型环境规制与自愿型规制均能够抑制二氧化碳排放,且与模式一相比,命令型规制工具的增碳效应有所削弱;(2)金融发展水平的提高会有效促进三种环境规制的抑碳效应,但地方政府竞争的加剧则不利于环境规制的减碳效应;(3)考察期内约有三分之二的省份经历了模式转换,考察期末绝大多数省份处于模式二。

关键词:异质性;环境规制;碳排放;有限混合模型

[中图分类号] F205;F062.1 [文章编号] 1673-0186(2023)003-0028-018

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.003.003

随着“十四五”时期碳达峰碳中和的目标成为推动高质量发展的内在要求,坚持走生态优先、绿色发展之路,也就成为我国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然选择。坚持走生态优先、绿色发展之路,是我国立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然选择。然而,一直以来我国以“富煤少气缺油”为特征的禀赋条件和以“三高一低”为主的生产结构体系没有发生根本性转变。因此,深入推进环境友好型、资源节约型社会建设,积极探寻更加高效的环境政策体系,促进经济社会的绿色转型发展、实现生态环境根本性改善,进而构建以低碳发展为显著特征的新经济增长路径势在必行。按此目标,回顾21世纪以来绿色发展之路,从环境治理思路看,我国已逐步形成了命令控制型与市场激励型环境规制为主、公众参与型环境规制为辅的环境规制体系。但如何更加充分有效发挥这些环境规制工具的效能,助力我国实现经济绿色高质量发展,成为亟待解决的现实问题。因此,考虑到当前我国正处于实现“双碳”目标的关键时期,如何实现经济增长与减排增效的协调发展是当前的重要工作之一。

一、文献综述

环境规制工具对二氧化碳排放存在显著效用,而地方政府竞争与金融发展则通过影响环境规制工具中的政府与企业两方主体,对其作用机制施加影响。因此,文章将从环境规制对二氧化碳排放的影响、政府竞争对环境规制的影响以及金融发展对环境规制的影响三个方面展开文献梳理与总结述评。

(一)环境规制对二氧化碳排放的影响

梳理环境规制与二氧化碳排放关系的文献可以发现,围绕这一话题主要有两类研究视角。

第一,环境规制对二氧化碳排放的直接效用,其主要围绕“绿色悖论”和“倒逼减排”两种效应展开。“绿色悖论”效应最早由辛恩(Sinn)提出,他认为严厉的环境规制会导致化石能源的加速开采和消费,从而增加二氧化碳排放;“倒逼减排”效应则认为政府会采取征收碳税等措施以提升污染企业生产成本,从而抑制其对化石能源的需求。基于我国数据的研究大多表明,我国环境规制与碳排放之间呈现先促进后抑制的倒“U”型关系,即拐点前存在“绿色悖论”而拐点后则体现“倒逼减排”效应[1-3],存在显著的门槛效应[4]。

第二,环境规制对二氧化碳排放的间接效用。既有研究认为环境规制可能通过技术创新、产业结构、能源消费结构和外商直接投资等路径作用于碳排放[5]。首先,环境规制与技术创新密不可分,主流研究认为环境规制对技术创新存在“遵循成本”效应和“创新补偿”效应。合理的环境规制被认为对技术创新具有重要促进作用[6],且不同类型的环境规制产生的作用效果并不相同[7]。命令型环境规制在一定范围内显著促进技术创新,公众型环境规制对技术创新总体表现为促进作用,但是效果不明显[7],相比之下,市场激励型环境规制更适合我国国情,而严厉的行政处罚会阻碍绿色技术创新[8]。其次,从产业结构角度看,一方面环境规制不但对产业结构调整产生了“遵循成本”和“创新补偿”等间接影响,还会通过“需求倒逼”效应产生直接作用[9-10];另一方面环境规制会通过贸易升级对产业结构调整产生积极的间接效应[9],从而影响碳排放。此外,从能源供需结构视角看,政府积极利用环境规制工具直接干预高耗能企业的能源投入,强制企业降低能源投入强度,促使能源结构向低碳化转变。一旦这一趋势形成明确的市场信号,则使得能源开采企业形成有关环境规制持续加强的预期,短期内反而会增加高碳能源的开采与供给,使能源消费结构向高碳化转换。最后,环境规制会影响外商直接投资的技术溢出效应、本土企业吸收能力效应与资本积累效应[1],并最终作用于二氧化碳排放治理。

已有诸多研究探讨了影响环境规制效能的因素,如经济发展水平、产业结构、能源强度以及市场化水平等,然而鲜有文献从政府竞争与金融发展双视角对上述问题进行讨论。

(二)政府竞争对环境规制的影响

地方政府作为环境规制政策的实施主体,其竞争行为能够直接影响异质性环境规制工具的政策效果。我国地方政府间的竞争相对明显,这主要源于锦标赛制的晋升模式激励,进而在环境规制方面形成政府间“标尺竞争”态势,进而影响二氧化碳排放[11]。部分学者认为,出于获取更多经济资源和政治利益的动机,地方政府往往会将环境规制视为争夺流动性资源的工具[12],进而加剧地方政府之间的竞争与冲突。换言之,各省份倾向于向规制较为宽松的省份看齐,形成“逐底竞争”模式[13-16]。但赵霄伟[17]认为,并无足够证据支持地方政府间的环境规制行为存在“逐底竞争”,故地方政府间环境规制的“逐底竞争”仅仅是局部性问题而非整体性问题。而随着政绩考核机制的多元化调整,地方政府的竞争策略将逐步转向“逐顶竞争”,与之相随的是地方政府对于异质性环境规制工具的选择及其实施(支持)力度存在差异化偏好。伴随着地方政府锦标赛竞争制度带来的经济发展,社会公众对环境改善的需求不断增长,地方政府会制定和实施更严格的环境标准。由此,地方政府竞争与环境规制形成双向发展态势,地方政府竞争对环境规制产生了良性的促进作用[18]。事实上,近年来我国总体碳排放增速放缓,碳减排成效明显,这与地方政府积极运用环境规制政策行为密切相关。

(三)金融发展对环境规制的影响

地区金融发展水平的改善同样能够影响环境规制的效果。从宏观层面看,在“双碳”目标与经济高质量发展相互耦合的现实背景下,治理碳排放需要对产业结构进行根本性变革,地区金融发展水平上升意味着金融机构能够有效优化金融资源配置,引导金融资源流入重污染、高耗能行业,进而加大环境资本投资力度,助力环境规制发挥功效[19]。而从微观层面看,根据波特假说,设计合理的环境规制会激发企业的技术创新行为,以实现自身环境绩效的有效改善。然而技术创新具有高投入、高风险与长周期等特征,这对企业研发资金投入提出了较高要求,金融发展则可以有效缓解由异质性环境规制诱发的企业融资约束困境[20-21]。具体而言,环境规制执行强度上升会给企业带来生产成本压力,而随着治污成本的上升,企业可能选择投入研发资金进行技术创新来降低生产成本以期获得“创新补偿”或者“遵从成本”,以此购置设备进行前端生产改进和末端污染治理,以应对严格的环境规制。地区金融发展水平提高不仅有助于金融机构扩大融资规模、丰富融资产品种类,也有助于增强其信息处理能力、规避信贷风险,最终改善企业信贷可得性以应对环境规制[19-21]。

(四)小结

回顾既有文献可以发现,现有研究多集中于讨论环境规制对二氧化碳排放的作用机制与效果。由于我国的环境规制工具划分为不同类型,因而不同环境规制工具的作用又具有异质性,但现有研究并没有对此得出明确的结论。一方面环境规制的实际执行效果多取决于地方政府,因此地方政府竞争与环境规制之间的关系得到广泛关注,并且大部分研究认为政府间环境规制表现出“逐底竞争”。另一方面严格的环境规制会促使企业进行创新和产业结构转型,现有研究充分证明,金融发展能有效纾解企业的融资约束,促进环境规制政策效应的发挥。值得重点关注的是,在探讨区域碳排放模式差异方面,现有研究多会基于地理位置等客观条件进行先验分组,未能客观设定一个合理可信的客观区域分组模式,以揭示异质性环境规制对区域间碳排放影响的客观差异,亦忽略了各省份碳排放模式及其影响因素可能存在的动态变动。

基于上述背景回顾及对相关现实问题的基本思考,同时结合本文研究主题和逻辑,本文将对三类问题作出解析:第一,中国省域异质性环境规制对二氧化碳排放影响是否存在差异?如果存在,那么可以客观划分为几类模式?第二,针对差异化的环境规制模式,地方政府竞争与金融发展对此产生了何种作用?作用的具体特征是什么?第三,各省份是否会出现碳排放影响模式的转变?为深入理解上述三类问题的核心本质,本文利用有限混合模型,引入金融发展与地方政府竞争作为伴随变量,探究不同环境规制工具对二氧化碳排放的异质性作用。

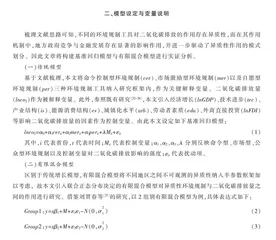

二、模型设定与变量说明

梳理文献思路可知,不同的环境规制工具对二氧化碳排放的作用存在异质性,而在其作用机制中,地方政府竞争与金融发展存在显著的影响作用,并进一步驱动了异质性作用的模式划分。因此文章将构建基准回归模型与有限混合模型进行实证分析。

(一)传统模型

基于文献梳理,本文将命令控制型环境规制(cer)、市场激励型环境规制(mer)以及自愿型环境规制(per)三种环境规制工具纳入研究框架内,作为关键解释变量。二氧化碳排放量(lnco2)作为被解释变量。此外,参照既有研究[22-26],本文引入经济增长(lnGDP)、技术进步(tec)、产业结构(is)、能源消费结构(es)、城镇化水平(urb)、劳动者素质(edu)、外商直接投资(lnFDI)等影响二氧化碳排放量的因素作为控制变量。由此本文设定如下基准回归模型:

lnco2=α0+α1cerit+α2merit+α3perit+λMit+εit(1)

其中,i代表省份,t代表时间;Mit代表控制变量;α1、α2、α3、λ分别反映命令型、市场型、公众型环境规制以及控制变量对二氧化碳排放影响的强度;εit代表扰动项。

(二)有限混合模型

区别于传统增长模型,有限混合模型将不同地区之间不可观测的异质性纳入半参数框架加以考虑,故本文引入联合正态分布决定的有限混合模型对异质性环境规制与二氧化碳排放量之间的作用进行研究。借鉴刘贯春等[27]的研究,以2组别有限混合模型为例,具体表达式如下:

Group1:y=xβ1+M+ε1ε1~N(0,σ)(2)

Group2:y=xβ2+M+ε2ε2~N(0,σ)(3)

其中,y代表被解释变量;x为解释变量矩阵,待估计系数矩阵为βj(j=1,2);M为控制变量;ε1和ε2分别代表对应的标准差分别为σ1和σ2的独立同分布的零均值正态分布。特别地,在两个不同组别中,β1和β2在10%的统计水平应显著不相等,以刻画解释变量x在不同组别中所承担的差异化作用,否则模型(2)(3)将退化为单方程模型(1)。

在模型(2)(3)中,不同省份隶属于某个组别的概率仅依赖于被解释变量y和解释变量x之间的拟合优度。除此之外,为考察模式划分背后的决定因素,在此基础上可以添加一系列伴随变量z来解释不同组别之间的二氧化碳排放差异。给定省份i,考虑如下广义形式的正态分布有限混合模型:

f(y|x,z,Θ)=∑πj(z,αj)fj(y|x,z,βj,σj)(4)

其中,J代表模式数量,z代表伴随变量矩阵,对应的待估系数矩阵为αj,σj为模式j的残差项标准差,πj(z,αj)代表省份i隶属于模式j的概率,fj(y|x,z,βj,σj)为路径j中被解释变量y的条件分布。

假定不同省份隶属于模式m的概率可以用多元Logit 模型来刻画,即:

πm(z,αm)=(5)

此时,可以采用极大似然法对模型(4)进行参数估计,对应的对数极大似然函数为: