营商环境优化视角下地方政府行为逻辑研究

作者: 李明星 徐慧兰 薛蕾

摘 要:一直以来,“政府失灵”都是学界一大热点话题。近年来,伴随“营商环境”理念的持续深化,政府如何在营商环境优化中积极作为再次成为关注的焦点。鉴于此,文章运用案例调查和比较研究的方法,对成都践行“场景营城”战略推动营商环境优化过程中存在的行为失灵问题进行系统分析和共质抽取,并结合对传统理论的吸收,创新提出“G效型政府”和“保障型政府”的概念。在此基础上,结合新的概念阐释和内涵区分,将地方政府在营商环境营造过程中所表现出来的“行为失灵”问题归结为“G效型政府”不可摆脱的先验信仰、边际效益和行为趋同三大惯性所致,并从修正的视角,结合对“有为政府”理念的深化认识,进一步构建起“保障型政府”行为逻辑和边界,以旨在为推动地方政府更好发挥职能职责,实现营商环境持续优化提供价值参考。

关键词:营商环境优化;成都案例;政府行为;“G效型政府”;“保障型政府”

基金项目:成都市哲学社会科学研究基地“成都城乡融合发展试验区建设研究基地”年度项目“成都市数字经济对城乡融合发展的影响及其空间溢出效应研究”(CXRH2022YB01)。

[中图分类号] F723 [文章编号] 1673-0186(2023)003-0046-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.003.004

最能够直观体现政府行为特征的是什么?答案想必是难以穷尽的,一般的回答可能会有:行政审批、财政收支、规则监督、法律执行、公益服务、战略投资等。但笔者认为,比较来看,上述这些很多都较为专业化或具体化,而任何单独的一项都很难较全面地涵盖政府行为的多样性、叠合性和复杂性特点。而营商环境则不同,其内涵丰富,几乎涵盖了市场交互逻辑和政府管理施策的各个方面,不仅是一个国家或地区经济软实力的直接体现,更是其提高综合竞争力的有效手段,故而最能够全方位地体现政府行为逻辑及其效果。近年来,营商环境逐渐成为公共治理领域的热点话题,我国更是将优化提升营商环境作为推动经济转型升级和实现高质量发展的重要抓手,中央还就此做出了“降低市场运行成本,营造稳定公平透明、可预期的营商环境”[1]的战略部署,各级地方政府快速落实,掀起了优化提升区域营商环境的热潮。但是,在营商环境优化提升的“美妆”下,许多地方也逐渐滋生了因市场和政府行为边界不清而导致的诸多社会问题,对基本的市场秩序及社会公平形成不同程度的干扰,并引发新一轮关于政府和市场边界的争论。基于此,本文拟从营商环境优化视角对政府行为逻辑及边界展开研究,希望找到新的问题解释思路和政府行为优化的路径策略。

一、回顾:相关研究及评述

基于研究的目标定位,本文着重进行了两个方面的文献梳理。其一是关于营商环境概念及内涵相关研究的梳理。“营商环境”(Doing Business)概念大致始于20世纪初,《密歇根法律评论》(Michigan Law Review)曾在1908年发表过一篇名为Foreign Corporations: Service of Process on: What Constitutes "Doing Business"的文章,其内容主要指向商业交易的服务环节和规则,可以算是较早的贴近当前营商环境的概念。二十世纪五六十年代左右,“营商环境”逐渐被“商业环境”(Business Environment)所取代,并在西方学界广为研究。美国精神病学专家朗埃克(Longaker)分析了商业环境中的情绪干扰及其影响[2],美国预测领域权威专家莫雷尔(Morrell)较早进行了商业环境和经济影响的预测[3],荷兰经济学家达姆(Dam)和美国心理学家史密斯(Smith)进一步对商业环境进行统计测度[4-5]。此后,国外逐渐将营商环境作为一个专属门类,并构建了一系列指标,最终催生了当前的营商环境评价体系。而对于国内,尽管早期以张卓元、刘进才和徐金水等为代表的学者就有关于“市场环境”“政务环境”“软环境”等诸多类似于营商环境的提及[6-8]。但一般认为,相对通识的概念主要源于世界银行2003年发布的首个《营商环境报告》(Doing Business 2020)。事实上,当前理论界仍未对营商环境这一概念进行统一界定,主流理解有:娄成武等认为营商环境是指包括政府在内的多种社会主体共同构建的产物,本质是政府、市场和社会共同参与的公共治理活动[9]。董彪和张国勇等认为营商环境包括影响商事主体行为的政治、经济、文化等要素在内的各种境况和条件[10-11]。倪外和张龑等认为营商环境的核心是制度环境,目的在于规制市场中的信息不完全性和降低违约风险[12-13]。以董志强和鲍晓晔等为代表的学者认为,营商环境与区域经济发展是呈显著正向关系的[14-15]。其二是关于我国营商环境营造过程中地方政府的角色及行为研究梳理。魏向前等认为,当前我国营商环境建设优化还存在诸多亟待解决的问题,其根本原因在于政府职能转变的不彻底[16]。因此,黄新华等认为推动政府市场良性互动就成为营商环境优化的内在要求和必然选择[17]。娄成武等也认为,营商环境优化最关键的就是围绕政府角色及行为的转变,厘清“市场”和“政府”的行为边界,促使更加契合治理主体的多元化、机制的合作性、方式的制度化和目标的公共性的行为逻辑[9]。对此,以林毅夫为代表所引领的第三波发展经济学思潮构建起新结构经济学理论的架构,并以“有效市场”和“有为政府”等概念开启关于政府和市场行为研究的新理路,认为同时发挥“有效市场”和“有为政府”的作用,形成市场和政府作用有机统一、相互补充、相互促进的格局是经济发展和转型中中国道路成功的秘诀[18]。林毅夫认为,对于转型中的国家,有为的政府尤其重要。它是帮助解决市场失灵问题,避免新技术、新产业涌现机会的延缓甚至丧失的[19],这同时也成为政府参与营商环境优化的理念指导。但就我国从“有限政府”到“有为政府”再到“有效政府”的行政定位演变[20]特征来看,陈家喜等认为政府对社会管理事无巨细,对企业关照过度和不作为懒作为等现象一直阻碍着有为政府的建设[21]。而刘德光等认为,导致这一阻碍的核心原因包括官僚层级组织结构缺陷、信息不对称、政府成本和收益的分离、政府行为决策程序缺陷等[22]。为此,学界进一步展开了关于有为政府建设路径的广泛论证。代表性观点包括,宋圭武立足边际收益,认为应以边际社会收益等于边际社会成本为原则[23]。李旭东立足社会系统学,认为应以从过度“积极”的“经济人”角色向相对“消极”的“公共权威”角色转变为导向[24]。唐志君立足公共服务,认为应以法律和产权奠定基础,致力于维护宽松的政策环境,注重基建投入,加大对社保体系的建立和维护,以及发挥特殊作用等[25]。

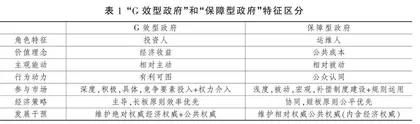

总体上看。一方面,已有研究对“营商环境”的概念及内涵认识是较为系统和全面的,对营商环境的优化提升需要政府、市场、社会多元参与的观点也是较为一致的,奠定了本文的逻辑起点——政府在营商环境中扮演着不可或缺的角色。另一方面,就政府行为逻辑及边界的研究来看,尽管理论演进到了“有为政府”,但对其理解大多一脉相承,基本都是将政府失灵归咎于制定和实施公共政策的制约因素、政府机构的低效率、政府机构及其官员的寻租与腐败等[26],这在追求经济发展速度的历史阶段是有解释力的,但对当前而言,在营商环境优化的代表性视角下,地方政府积极、高效、廉洁作为但仍然不断滋生新的社会矛盾的现实解释显然是苍白的,自然也就有失对“有为政府”概念及内涵认识的深刻性。因此,本文将借助例证分析,创新提出“G效型政府”和“保障型政府”的划分,以“G效型政府”对营商环境优化过程中政府失灵现象作出新的解释。同时,尝试基于“有为政府”的核心理念,通过对“保障型政府”的内涵阐释,对政府行为逻辑及边界进行理论重构。

二、例证:营商环境优化中政府失灵及问题体现——以成都为例

为更加直观地理解营商环境优化过程中的政府失灵问题,本研究开展了案例调查,以期对问题的表现及内在机理进行系统阐释。

(一)案例简介

成都是我国西部地区最重要的极核城市之一,承担着经济驱动、门户建设、合作交流等诸多战略性功能。在2016年3月十二届全国人大四次会议正式提出发展新经济培育新动能之后,成都加快城市发展探索,最终确立以“场景理论”为支撑的新路径,将“场景营城”战略作为建设优化国际化营商环境标杆城市的重要抓手①。

早期,基于对国内外先进理论成果与实践经验的吸收借鉴,成都提出将推动实现“产城人”到“人城产”的迭代演变作为指向,构建起“1234567”的发展逻辑路径②。后来,成都聚力“场景建设”,以政府为先导,在社区治理、商圈建设、生活休闲、文旅消费等方面打造了一系列创新应用场景,并围绕场景构建了“城市机会清单”③,搭建了“城市未来场景实验室+创新应用实验室”运作机制④,举办了“场景营城产品赋能”双千发布会等⑤。目前,成都仍在面向全球持续发布新场景和新产品,多维度塑造高质量的城市经济氛围。同时,为配合推进一系列的战略布局落地落实,成都市还相继完善了相应的制度机制,出台了一揽子的方案、办法、规则和标准等。在政府全方位的积极作为下,成都的城市营商环境实现了快速优化提升,助推新经济体量快速增长。有数据显示,成都2017年新经济总量指数位列全国第七⑥,到2020年下半年就位列国内城市第三位、新一线城市第一位⑦,其独角兽企业实现0的突破,新经济企业增至36万家,获得风投增至520亿元,新经济营收突破4 000亿元,新经济活力指数、新职业人群规模均居全国第三⑧。

(二)存在的问题

基于笔者前期在市政府新经济委工作的直接体验,结合对包括郫都区、温江区、都江堰市、大邑县、新津区、高新区、金堂县等县区,以及市域内一二三产领域代表性经营主体的走访调研,我们发现,成都在营商环境优化方面也存在一些突出问题。

一是营商环境优化过程中的失效问题。主要是指政府在营商环境建设和优化过程中,脱离实际进行主观性选择,以市场参与者的身份设计一些具体性的项目或者是模式,开辟新的市场空间,以期能够融入整个市场体系,发挥城市经济驱动和消费刺激的作用。但这些政府参与的设计最终并未被市场所吸纳,其运营效率普遍较低。具体体现为:近年来,成都在依托场景建设推动营商环境优化的实践过程中,基于对都市旅游正在快速崛起的主观判断,斥资打造了金牛区的枣子巷风情步行街、成华区的龙潭水乡文旅小镇等项目,试图迎合旅游消费场景,驱动城市经济发展。这些项目或模式自落地以来,长时间都是以政府财力维系,市场生命力短而弱,最终,都在经历了多次起伏后折戟沉沙。

二是营商环境优化过程中的失公问题。主要是指由于政府在营商环境优化的过程中过分对象化,要素供给和政策服务带有明显的行业排斥,重点着眼于对具“吸金”效果的项目的扶持,故而导致行业发展出现严重失衡的问题。具体体现为:近年来,成都的营商环境提升工程重点聚焦现代科技及服务业领域,不断加大对科技型创新企业及服务平台的政策、要素供给,着力孵化培育以高新技术研发和应用转化为主的科技型、平台型企业,场景评选和城市机会清单发布也变相为这些行业及企业主体提供机会保障,而对于以农业为主的第一产业及相关行业而言,政府的政策扶持明显不足,而政府对此的解释为“让长板更长”。但事实上,政府的这一策略忽视了一个基本事实,被政策“惠及”的行业及市场主体,大多本身就具备先天优势,拥有较强的原生性资源整合能力,反而是那些被政策“冷落”的行业或市场主体,由于长期处于相对弱势地位,其发展往往举步维艰,在资源的“零和”规则下,政府的“助强按弱”做法进一步助长了“市场失公”。后来成都市二三圈层①的部分农业县(区)相继都取缔了新经济相关部门,其最主要的原因就是基层对这种政策逻辑的认同不够,难以在实际工作中找到有力抓手。

三是营商环境优化过程中的失导问题。主要是指政府在营商环境建设和优化过程中,忽视对关键环节、关键领域和关键对象的引导,最终导致在一些重要领域出现垄断等不利于市场健康发展的情况。具体体现为:在技术和新消费理念快速迭代的当下,大数据等创新型平台企业加速膨胀,但政府出于对这类型企业经济价值的乐观预期而放松甚至放任管理,甚至还基于对大数据的偏爱而在相关政策配套上上演内卷化比拼,最终引发包括信息泄露、隐私侵犯等诸多严重后果。近年,阿里巴巴旗下“蚂蚁金服”被约谈并被限制上市、人民日报怒批以京东为代表的互联网巨头涉足社区团购卖菜、滴滴因严重违法违规收集使用个人信息而被下架等事件相继爆出。成都在未对发展数字经济进行通盘考量和慎重研判的前提下,就贸然围绕数字化战略大力支持腾讯、网易、滴滴、字节跳动、百度等一众互联网巨头企业(或分部)纷纷落户,并给予了诸多利好政策支持。对数字技术合理利用和公众隐私保护重视不够,鼓励数据商业价值变现有余而强化数据公共价值实现的引导不足,无疑是巨大的社会安全隐患。