地方政府债务治理对城市创新的影响研究

作者: 王玉兴 叶文辉 周静

摘 要:基于2010—2019年地级市—专利层面的匹配数据,利用 2015年新《预算法》的实施作为政策外生冲击,采用双重差分模型,研究地方政府债务规范管理对城市创新的影响。研究发现:地方政府债务的规范管理显著促进了城市创新水平。平行趋势检验结果表明处理组和对照组在政策冲击前满足平行趋势,说明了基准回归结果的可信性。安慰剂检验的结果表明对城市创新水平的影响是由2015年新《预算法》实施所带来的。最后通过机制检验分析发现,地方政府债务规范管理后,会通过土地出让和城市投资的增加两条路径对城市创新产生激励作用,因此需要加强地方政府债务的规范管理,并优化土地审批权限,营造良好的创新创造氛围。

关键词:地方债治理;城市创新;双重差分模型

[中图分类号] F812 [文章编号] 1673-0186(2023)003-0061-013

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.003.005

党的二十大强调,要坚决打好防范化解重大风险等攻坚战,严格控制财政金融风险,地方债规范管理和控制财政金融系统性风险成为党和政府关注的大事。改革开放以后特别是市场经济体系建立以来,伴随着城市化建设和经济发展的浪潮,地方政府债务也不断攀升;2008年国际金融危机冲击以来,在“四万亿”经济刺激计划下,各地方政府债务逐步高企,由此产生了隐性债务,累积形成了一定风险。由此,2015年实施的新《中华人民共和国预算法》(以下简称“《预算法》”)对于地方政府举债的方式、主体、预算管理和违法行为处理进行了详细而明确的规定[1],新《预算法》是一部具有划时代意义的财政性法律文件。

目前,我们除了要防止系统性的财政金融风险以外,还要发挥科技创新的引领作用。创新增强国家竞争力、促进高质量发展具有重要的意义,政府财政支出对于创新具有重要的激励作用。新《预算法》规定地方债发行要进行总量限额管理,并且对地方政府债务进行严格规范,对于不符合相关规定的城投公司进行清理和整顿;地方官员的晋升考核与地方债务挂钩。新《预算法》实施以后,地方政府必然会压缩债务规模,这对地区创新会有何影响?

一、制度背景与文献综述

地方政府债务的发展是伴随经济改革和社会发展进行的,改革开放以后特别是市场化经济体制确立以来,中国地方政府债务的实践经历了由探索到规范发展的时期,具体可分为四个发展阶段。

第一阶段是探索阶段,时间范围是1987—1996年。这一阶段是市场经济的起步时期,各地方政府的债务规模处于企稳发展阶段。这一时间段是融资平台作为市场主体,开始地方债的运作,承接地方债的建设任务。但是因为处于探索和起步阶段,地方债对金融和产业的影响非常有限,具体体现在地方政府下面的融资平台数量较少、规模有限,以及发行债券的业务非常单一化、主要集中在市政基础设施建设方面。

第二阶段是地方债的稳步发展时期,时间是1997—2007年,受到1997年亚洲金融风暴的影响,中央政府为了应对危机,开始对地方政府进行援助。为了规避当时政策限制,地方政府积极发展融资平台发行地方债务,这个时期主要是向银行贷款融资和发行债券的方式,大部分是企业债券,还包括少部分的中期票据和短期债券。此时市场经济体系已经建立,各地的城市化建设和经济发展如火如荼,融资平台公司和国资背景的公司捆绑在一起,地方政府发行的债务以财政专项资金或者基金性收入作为偿债来源。

第三阶段是地方债快速发展时期,这一时期是2008—2014年,2008年金融危机以后,伴随着融资平台的扩大增多和基础设施建设的完善,地方政府发行债务规模也越来越大;与此同时,伴随的资金偿还压力和财政金融风险也在逐步加大。虽然中央政府出台了部分限制和整改的政策规制,但是效果非常有限,本质上没有对地方债、融资平台进行实质上规定约束。

第四阶段是地方债规范发展时期,也就是新《预算法》颁布以后,这一时间段是从2015年开始。新《预算法》对地方政府的债务发行、管理和融资平台运作进行了严格的规范和限制,地方政府发行债务应当由省级财政厅进行统筹管理,并且地方融资平台公司应该进行转型,违规发行债务的行为得到根本性的遏制,以发行债务为主要业务的城投公司转变成为基础设施运营和保障的公司,企业治理法人化进一步完善,与地方政府脱钩加速。

关于地方债务与经济金融和微观主体的行为研究由来已久[2]。既有文献对地方债的研究可以归纳为三类,分别是企业创新、土地出让、经济增长。

第一类涉及地方政府债务对企业创新的影响,目前已有较多文献进行探讨。伏润民、车树林、马树才等结合我国地方政府债务和企业信贷融资的情况进行分析,发现地方政府债务对于实体企业和经济具有挤出作用,并且具有显著的异质性特点[3-5]。朱晨赫、熊虎和沈坤荣、熊虎和张郁的研究发现,地方债会在一定程度上抑制企业的创新产出[6-8]。陈旭东研究发现地方政府债务对企业创新具有显著制约作用,且制约作用存在融资挤出和投资挤出双重效应[9]。张建顺和匡浩宇通过构建强度双重差分模型显示地方债治理通过降低企业外部融资成本、防止企业经营金融化两条路径对企业创新产生激励作用[10]。李明认为地方债和创新存在“倒U型”的关系,在空间上具有溢出效应,且区域间的创新效率存在显著的正向空间自相关特征[11]。刘喜和发现地方政府债务与制造业创新呈显著的“倒U型”关系,其中地方债对创新的影响具有区域和所有制的异质性特征[12]。杨思莹发现地方政府举债提升了城市创新水平,且具有时空异质性和区域异质性[13]。

第二类是关于土地出让的,吉瑞发现地方债较大程度依靠土地出让收入,并且财政缺口会加大地方政府融资约束[14]。沈红波分析了宏观层面金融因素对微观实体经济融资约束的影响,证实了我国上市公司面临的融资约束现象[15]。我国的土地出让实行限制性管理,地方政府拥有土地划拨和转让的权力。新《预算法》出台以后,地方政府出让用地积极性会变高;因此,地方科研院所和生产型企业,能够获得更多的用地并投入创新活动,一定程度上能够促进创新水平的提高。

第三类文献主要聚焦于地方债对经济增长和工业投资的作用,徐长生研究了地方政府债务与经济增长之关系,发现地方债能够促进经济的发展[16]。毛捷、陈诗一分析了地方政府债务与经济增长等变量间的关系,均发现政府债务与经济增长间存在倒U型关系,且地方政府债务对经济增长的影响呈现明显的区域差异[17-18]。郭步超通过门槛模型发现不同类型国家主体作用机制上显著的异质性[19]。邱栎桦利用DSGE模型和动态面板模型研究了地方债与经济增长的非线性关系[20]。范剑勇和莫家伟研究发现政府债务利用基建和较低的工业用地价格来吸引投资,从而刺激经济的增长[21]。新《预算法》出台以后,地方政府债务受到了严格限制,会降低社会层面企业等从事创新活动的主体的融资约束,工业产值水平得到了提高,城市创新水平得到了提升。与此同时,地方债务规模的膨胀也影响了城市的产业发展,地方政府的各类支出中,政府性投资与债务有着密切的关系,因此对于债务的管理和引导,会对产业结构和政府投资导向形成影响,不过既有文献中对于这部分探讨相当有限,而且没有形成一致的结论。一方面,在改革开放以来的经济增长高速期内,高债务和高投资规模导致的资本积累速度超过了劳动力的增长速度,资本劳动比对产业结构带来了影响,在地方政府自主发行债务规模受到抑制后,产业结构会出现调整和变迁[22];另一方面,因为地方政府之间存在博弈和“锦标赛”竞争,很明显会带来产业投资偏向上的差异,各地政府为了追求经济绩效,会投资经济效益明显的第二产业,而忽略需要长期投资的第三产业[23],这样的趋势在中央政府对地方债务进行控制后表现得更加明显,政府主导投资抑或是民间资本都会涌入第二产业。

二、机制分析与研究假说

地方政府债务在治理之前处于无序扩张状态,探讨地方债的治理对于城市创新的影响则需要厘清地方政府债务治理后,通过何种机制影响了城市创新水平。具体可分为地方债治理影响城市土地出让的规模和促进城市投资特别是第二产业投资来影响城市创新水平两种途径。

(一)地方债规范管理与土地出让

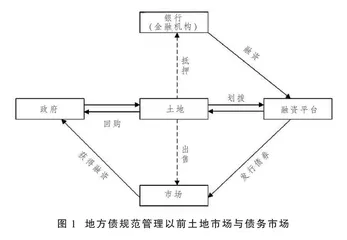

在2015年以前,地方政府债务处于扩张状态,具体表现为政府债务发行与地区土地出让捆绑在一起,操作模式如图1所示,基本流程是地方政府将未开发的土地(主要是住宅用地,因为可以个人申请银行公积金贷款,银行也乐于接受住宅的抵押)划拨到地方政府旗下的融资平台公司;融资平台将获得的土地作为公司资产抵押给银行,并在此基础上进行融资;随后,地方政府回购土地,再挂牌进行出让,此时地方政府依靠出让土地获得收入。

2015年新《预算法》实施以后,地方政府举债规模和方式受到了严格的限制,融资平台公司无法再通过地方政府的储备土地来获得融资,也意味着地方政府的储备土地不能够成为公司资产,也不能向银行抵押获得融资,这样一来土地作为金融属性的产品和融资筹码大大减弱,地方政府通过 “招拍挂”的方式出让土地。一方面会使得产业用地增多,企业能够获取的产业用地面积扩大;另一方面因为没有融资平台的参与,土地金融属性大大弱化,也降低了城市用地成本,这样的情况下,市场主体获得土地资源的价格会降低,有利于促进研发投入和技术创新的增长。

因此提出假说1:地方债的治理通过影响城市土地出让的规模,来影响城市创新水平。

(二)地方债规范管理与城市投资

地方政府债务作为财政政策工具之一,具有明显的资源配置职能,并且呈现出顺周期的特点[24],对宏观调控作用明显。但是值得注意的是,地方政府债务常常具有“挤出效应”,在市场总的资源是一定限额的情况下,会在一定程度上挤占私人部门的投资,原本私人部门应当用这部分资金去扩大再生产或者投资到技术创新领域,结果因为债务规模的膨胀,现在资金转移到公共部门了,因此会造成社会福利的损失,不利于技术进步和经济高质量发展。新《预算法》实施以后,地方政府行为受到了严格限制,融资平台也纷纷被清理,这些根本性的限制措施会对市场资源配置产生影响,较为重要的就是对基建和产业投资产生作用。以前融资平台是地方政府融资的主体,现在受到了严格的限制以后,并且不得利用土地注资给银行抵押,这个时候更多的资源转向产业市场,政府也会给予一些产业上的支持政策。这些产业上的资助政策和资金上的流入,会带给当地的市场较大的活力,扩大市场主体(包括企业、高等院校、科研机构)在研发和技术创新领域的投入,以及技术成果向专利进行转化,会提高地区的创新水平。比较有代表性的像深圳的前海创新产业园、成都高新技术开发区等,都是当地政府脱离了融资平台以后密集发展起来的高新技术产业基地。

为此提出假说2:地方债的管理通过促进城市投资特别是第二产业投资来推动创新水平的提高。

三、模型构建与数据说明

本文使用的是地级市层面的面板数据匹配地级市创新数据,数据中包含了2 653个地级市2010—2019年的连续观测值。其中地级市面板数据来自《中国城市统计年鉴》,包括地区GDP、第二产业占比、第三产业占比、地方财政预算收入、地方财政预算支出等指标;地级市创新数据来源于国家知识产权局统计数据,它包含了城市层面的专利申请数量和专利授权的数量。最终形成了我们的地级市—创新面板数据库。

为了识别出2015年新《预算法》实施对于城市创新的因果效应,我们将其作为准自然实验的外生性冲击,通过双重差分法克服内生性问题和遗漏变量误差。可以发现,新《预算法》从总体上对地方债务进行了约束,关闭了地方政府随意发债的“后门”。同时,中央政府规定地方政府发行债务必须通过正规的途径,并且要关闭地方融资平台等“后门”。可以看出,在新《预算法》实施以后,地方债的管理从无序到规范化,并且中央政府对地方政府财政管理能力得到了加强。在此背景下,本文按照地方债隐性债务的强度,构建双重差分模型如下:

Innovationit=α0+α1treat*post+γXit+δi+σt+εit(1)