数字经济背景下区域创新能力的时空演变及影响因素研究

作者: 陶熠 曾庆均 吴佑波

摘 要:数字经济可以通过促进区域创新推动经济增长,但存在空间异质性。以成渝地区双城经济圈为例,运用ArcGIS自然间断点分类法对区域2010—2020年创新能力的时空演变特征进行分析,采用Moran’s I指数、Moran散点图和Lisa集聚图对区域空间内各地区创新能力与周边地区的空间相关效应进行分析,采用空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)对影响区域创新能力的经济基础、外贸水平、高等教育水平、财政投入以及信息发展水平五个因素进行空间计量回归实证分析。研究发现:(1)2010—2020年成渝地区双城经济圈创新能力呈总体上升趋势,其中成都市创新能力一直处于高水平,重庆市创新能力在2020年由之前的较高水平跃升到高水平,成都和重庆两个中心城市的带动作用明显;(2)成渝地区双城经济圈空间内各地区创新能力与周边地区存在空间关联效应;(3)信息发展水平、财政投入、外贸水平对区域创新能力有显著促进作用;(4)经济基础、高等教育水平对区域创新能力没有显著的正向相关性。根据研究结论,本文提出加大全社会研发投入强度、抢抓数字经济战略机遇期、增强高等院校对区域创新的贡献度和构筑开放合作的协同创新体系等对策建议。

关键词:数字经济;区域创新能力;时空演变;影响因素

基金项目:国家社会科学基金项目“西部陆海新通道与内陆开放型经济融合发展的机制路径研究”(20XJY001);重庆市教委科学技术研究项目“复杂自适应创业生态系统演变进化建模及仿真研究”(KJQN202000847)。

[中图分类号] F061.5 [文章编号] 1673-0186(2023)004-0061-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.004.005

习近平总书记指出,虽然我国经济总量已跃居世界第二,但大而不强、臃肿虚胖体弱等问题相当突出,主要体现在创新能力不强,这是影响我国经济高质量发展的“阿喀琉斯之踵”[1],创新能力不适应高质量发展要求是我国当前发展面临的主要问题[2]。创新是引领发展的第一动力[3],党的十九大以来,党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置[4],希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军[5]。

我国区域创新能力时空演变表明,我国已逐渐形成以广东、北京、江苏和上海为引领的区域创新发展格局[6]。区域创新能力相关研究集中在京津冀、长三角城市群、粤港澳大湾区、长江经济带[7-10]。由于经济、产业结构、教育、人力资源等发展水平不一,地区之间的创新能力有较大的区域时空特征和地区差异。如京津冀城市群的创新能力一直处于全国领先地位,长三角城市群的创新能力增长迅速,原因在于经济发展水平、集聚经济、外商投资、劳动力素质、政府资助、基础设施、产业结构和高新技术产业对城市群创新效率的直接作用和溢出效应[11]。长三角城市群的创新效率与城市R&D经费投入关联密切,呈正相关关系[12]。长三角城市群创新能力在空间上呈现出向内陆扩散的趋势,空间分布更加均衡,R&D人员对长三角城市创新能力的影响程度最高[13],长三角城市群创新能力在空间上表现为同类集聚倾向,创新能力强的城市周围往往也是创新能力强的城市,而创新能力弱的城市周围往往是创新能力弱的城市,呈现明显的马太效应[14]。长三角城市群的创新网络结构日益紧密,呈现“多中心化”的空间结构特征[15],协同创新网络空间由“三足鼎立”向“多中心、多层次、趋平衡”转变[16],但长三角城市群绿色创新能力整体偏低且发展不均衡[17]。对京津冀城市群协同创新能力评价显示,京冀和津冀协同创新水平逐步攀高,但与京津冀、京津依然存在差距。协同创新程度排序由高到低依次为京津、京津冀、津冀、京冀[18]。蔡晓琳等学者从城市科技创新的角度评价了珠三角城市创新能力,发现珠三角的区域创新能力总体呈上升趋势,各市的科技创新能力差异较大[19],存在城市间创新能力不平衡、教育科技支出少、知识未能有效转化等问题[20]。

数字经济发展能有效推动区域创新能力提升[21],数字经济可以通过促进区域创新推动城市经济增长,但是在西部地区该影响不显著[22]。政府引导基金显著促进了区域创新能力的提升[23],但在不同区域存在着显著差异,有些区域影响不显著。吴晓波等对比浙江、北京、上海、江苏、广东、山东六省市创新型经济表现,研究了数字经济背景下浙江省创新型经济发展的赋能对策[24]。互联网发展对长三角城市群创新能力不仅有显著的正向影响,还有显著的正向空间溢出效应[25]。互联网既能促进区域创新开发能力的提升,也能推动区域创新转化能力的提高,具有较强的创新溢出效应,但西部地区的创新溢出效应最弱[26]。我国省域互联网发展水平具有明显的区域异质性,空间视角下互联网发展对经济关联地区创新能力的影响效应大于空间邻接地区,应因地制宜实施创新驱动发展战略[27]。互联网通过知识溢出促进区域创新能力,但在不同区域存在着显著的差异[28]。

已有研究成果表明,区域创新能力及其影响因素存在空间异质性,数字经济发展对中东部地区区域创新能力提升有显著促进作用。相较于中东部地区,我国西部地区为相对后发地区,中东部地区区域内亦存在相对后发地区。根据后发优势理论,数字经济背景下,后发地区如何打造数字经济新优势,发挥互联网对区域创新能力提升的显著正向影响以及正向空间溢出效应等,实现后发地区的跨越式发展,具有重要的理论意义和现实价值。相较于中东部先发地区,西部后发地区最具典型代表性的区域包括成渝地区双城经济圈[29]。2020年1月,习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,作出推动成渝地区双城经济圈建设的重大决策部署。2021年10月,中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出“打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源”“共建具有全国影响力的科技创新中心”[30]。党的二十大报告指出,“促进区域协调发展……推动成渝地区双城经济圈建设”。成渝地区双城经济圈建设成为新时代新征程加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的重要内容[31]。

数字经济背景下,成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展耦合协调度呈逐年上升趋势,且成都、重庆明显高于经济圈其余地区[32]。成渝地区双城经济圈金融创新与技术创新的交互嵌合作用对经济增长具有显著促进效应[33],区域创新能力整体协同发展向心力不足、“虹吸效应”大于“带动效应”[34],熵权法确定的区域创新发展综合指数体现了空间分异[35]。结合东中部京津冀、长三角城市群、粤港澳大湾区、长江经济带创新能力等现有研究成果,西部成渝地区双城经济圈创新能力是如何演变的?有哪些空间特征?哪些因素会影响其变化?除依靠研究与发展人员投入提升区域创新能力以外[36],其他影响因素对成渝地区双城经济圈创新能力的影响如何?是否存在空间异质性和区域差异?各影响因素的作用机理和作用效度如何?以上问题亟待厘清。本文以成渝地区双城经济圈为例,对区域创新能力的时空演变、空间特征和影响因素进行研究,可以为相对后发地区发挥后发优势,有效提升区域创新能力提供示范借鉴和启示。

一、数据来源与研究方法

根据本文的理论基础,从官方公布的各类统计资料中收集研究所需要的数据,并选择空间回归模型、空间自相关分析、ArcGIS聚类分析等研究方法。

(一)数据来源

针对城市创新能力的衡量,目前学术界没有统一的指标。盛彦文等用专利申请授权数来衡量城市创新能力[11];徐林用高技术产值、专利授权数量来衡量城市创新产出[12];包海波等、王海花等采用专利申请数来衡量城市的创新能力[13,16];也有学者通过构建综合评价指标体系衡量城市的创新能力[14,19]。由于专利申请数受环境和人为影响因素较小,根据数据可得性、全面性、权威性,本文采用每万人专利申请数来衡量区域创新能力。本文数据主要来源于中国城市统计年鉴、地方统计年鉴、重庆统计年鉴、四川省统计年鉴以及相应市县科技局。

(二)研究方法

1.空间回归模型

空间自回归分析可以采用不同的空间回归模型,安塞林(Anselin)提出了空间滞后模型、空间误差模型[37],勒沙杰和佩斯(LeSage & Pace)力推空间杜宾模型[38],此外还有空间杜宾误差模型。空间滞后模型主要用于分析因变量之间的空间关联性对模型影响比较突出的情况,空间误差模型主要用于模型中的误差项在空间中相关的情况,空间杜宾模型考虑了外生变量空间溢出效应对因变量的影响,空间杜宾误差模型则应用较少。

2.空间自相关分析—Moran’s I指数

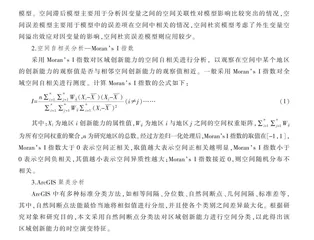

采用Moran’s I指数对区域创新能力的空间自相关进行分析,以观察在空间中某个地区的创新能力的观察值是否与相邻空间创新能力的观察值相近。一般采用Moran’s I指数对全域空间自相关进行测度。计算Moran’s I指数的公式如下:

I=(i≠j)……(1)

其中:Xi为地区i创新能力的属性值,Wij为地区i与地区j之间的空间权重矩阵,∑∑Wij为所有空间权重的聚合,n为研究地区的总数。经过方差归一化处理后,Moran’s I指数的取值在[-1,1],Moran’s I指数大于0表示空间正相关,取值越大表示空间正相关越明显,Moran’s I指数小于0表示空间负相关,其值越小表示空间异质性越大;Moran’s I指数接近0,则空间随机分布不相关。

3.ArcGIS聚类分析

ArcGIS中有多种标准分类方法,如相等间隔、分位数、自然间断点、几何间隔、标准差等,其中,自然间断点法能最恰当地将相似值进行分组,并且使各个类别之间差异最大化。根据研究对象和研究目的,本文采用自然间断点分类法对区域创新能力进行空间分类,以此得出该区域创新能力的时空演变特征。

二、区域创新能力的时空演变及空间效应

本文以成渝地区双城经济圈为例,采用ArcGIS自然间断点分类法对区域2010—2020年创新能力的时空演变特征进行分析,采用Moran’s I指数、Moran散点图和Lisa集聚图对区域创新能力的空间效应进行分析。

(一)区域创新能力的时空演变

本文以成渝地区双城经济圈为例,采用自然间断点分类法对区域创新能力进行分类,分别为:创新能力高水平区域、创新能力较高水平区域、创新能力中等水平区域、创新能力较低水平区域和创新能力低水平区域。2010—2020年成渝地区双城经济圈创新能力的时空演变见图1。

从2010年、2012年、2014年、2016年、2018年、2020年成渝地区双城经济圈创新能力的时空演变可以看出,11年来成渝地区双城经济圈创新能力呈总体上升趋势(图1)。其中成都创新能力一直处于高水平,重庆创新能力在2020年由之前的较高水平跃升到高水平。另有两个非常明显的特征:一是成都、重庆两个极核城市之间的遂宁、眉山、内江等地创新能力由于两个极核城市的带动,创新能力由2010年的低水平大幅提升到2020年的中等水平;二是毗邻成都的绵阳、德阳,创新能力由2010年的中等水平跃升至2020年的高水平。区域创新能力空间溢出效应非常明显,充分体现了成都和重庆两个中心城市的带动作用。

(二)区域创新能力的空间效应

为了对区域创新能力在空间上的相关效应进行研究,本文采用车相邻的关系构建空间权重矩阵,并进行标准化,利用Stata/SE 15.1对成渝地区双城经济圈规划范围内16个城市2010—2020年创新能力的全局Moran’s I指数进行计算,结果见表1。计算结果表明2010—2020年,成渝地区双城经济圈创新能力Moran’s I指数均为正值,除了个别年份,整体有增加的趋势,并且通过z统计量检验,Moran’s I指数在各时期0.05的水平上显著。表明该地区的创新能力在各个年份都呈现比较明显的正相关性,各相邻地区的创新能力在空间上存在聚集效应,即创新能力相对较高的地区在空间上呈现相邻聚集现象,而创新能力相对较低的地区在空间上也存在相邻聚集现象。