低生育背景下多孩家庭生育成本分担的紧迫性、问题及思路

作者: 邹波 陈婷婷

摘 要:全面二孩政策实施以来新出生人口中的二孩比重有所提高,但是新出生人口数并没有达到预期,原因在于多孩选择产生的经济成本、机会成本、心理成本等构成的生育成本正逐步超过家庭承受能力,加上生育基础正在逐步削减,低生育会导致未来劳动力资源缺失和消费增长的乏力。我国当前面临着陷入“超低生育率”的风险。家庭生育成本社会分担是未来我国优化生育政策、提高生育水平的重要举措。生育成本分担面临的问题有生育政策两难选择、政策的公平性以及生育成本难以精准测算等。提出政府、家庭、企业和社会为主体的多元化生育成本分担机制及思路,即在明确生育成本分担的相关责任主体基础上构建生育成本分担框架,初步设计生育成本分担内容。

关键词:低生育;生育成本;分担机制;多孩家庭

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“生育成本与生育抉择:大城市家庭生育成本测算及社会化分担路径研究”(22YJCZH278);广州市哲学社科规划课题“生育成本与生育抉择:低生育背景下广州二胎生育成本测算及成本分担机制研究”(2020GZGJ165)。

[中图分类号] C923 [文章编号] 1673-0186(2023)004-0110-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.004.008

第七次全国人口普查数据显示,我国总和生育率为1.3,远低于国际公认的2.1更替水平,正处于“超低生育率陷阱”①的边缘,有落入陷阱的风险。当前我国生育水平逐渐下降,重要原因在于生育成本已经远超家庭承受能力。随着我国育儿成本上升,生育成本的严重私人化,越来越多的家庭倾向于选择少生。有学者研究认为,目前我国金钱、时间和心理等生育成本居高不下,其主要原因在于相关孕产福利政策相对滞后、青年人群住房压力较大,还与生育友好型劳动力市场和普惠性托育体系不完善有关[1]。新生人口是经济增长和创新发展的主体和动力源泉,而在生育成本超过家庭承受能力、低生育行为已经影响到经济平稳健康可持续发展的现实状况下,迫切需要构建生育成本的社会分担机制,通过鼓励生育防范“低生育率陷阱”。

一、关于家庭生育成本的相关理论解释

理论上最早从经济学的成本—效用角度来解释家庭生育行为与生育成本的关系,基于该理论,国外学者最早是从宏观视角出发研究人口与社会经济的关系,尤其是生产力水平比较低的时候,生育政策倾向于鼓励多生,并且家庭生育带来的收益远远大于生育成本,家庭选择多生。但是随着生产力的发展,加上家庭价值观和生育政策的变化,家庭生育收益逐渐与成本相当甚至收益小于成本,这个时候生育水平开始急速降低。仅仅从宏观角度难以解释其中的变化,因此,生育成本与生育行为关系研究视角开始转向微观领域,以家庭为切入点研究家庭成本支出与生育行为。

莱宾斯坦(Leibenstein)首先将成本收益分析引入家庭生育研究,提出了边际孩子合理选择理论[2]。边际孩子合理选择理论认为,家庭在进行生育抉择的时候需要考虑将来抚养这个孩子的成本和这个孩子会给家庭带来的效用之间的平衡关系。孩子抚养成本包括养育费用和机会成本两部分构成,孩子的效用包括直接效用(即父母从孩子身上直接获得的效用)、间接效用(即孩子的收入或劳动产生的效用)和保障效用(即潜在的对父母保障作用)。他认为与消费、就业等市场关系一样,孩子的需求也存在供需关系并且供需关系随着价格的变动而变动。他运用价格理论和供需理论研究家庭生育行为,家庭生育目的是追求效用最大化,是否生育和生育孩子数量取决于孩子的效用与成本,当孩子的边际效用大于边际成本时便会选择多生,反之选择少生或不生。最后他总结认为,随着居民收入增加,孩子给家庭带来的效用将会减少,而成本将会增加,所以家庭当中孩子数量将会减少。

到了20世纪60年代,西方国家的生育率随着收入增加的上升反而下降,贝克尔(Becker)提出了孩子数量—质量替代理论[3]。他认为正如对消费品的需求一样,随着家庭收入的增加,将会增加对优质物品的需求,在同样成本情况下家庭往往倾向于少生来提高孩子的质量替代过去只注重数量而忽视教育和培养。之后西方研究家庭生育行为主要是基于成本—效益理论和孩子数量—质量替代理论两大理论基础。当生育水平不断下降,生育成本持续高涨,但社会又需要更多人口的时候,为了鼓励生育,需要将家庭生育成本外溢。西方国家的主要做法是给予家庭和孩子直接补贴,减免家庭税收,给家庭提供各类服务等方式将家庭生育成本转移给社会分担,甚至通过提高母亲的就业、收入、地位影响从而提高生育水平。在一系列政策作用下,一些西方国家的生育水平得到一定恢复,甚至部分国家达到了替代水平。长期以来,我国的生育成本主要是由家庭来承担,结合当前我国的生育水平和经济社会发展阶段性特征,借鉴国外的经验和目前我国的实际情况,迫切需要及时调整公共政策,推动家庭生育成本的外溢,实现家庭生育成本的社会分担,促进生育水平回升。

二、多孩家庭生育成本分担的紧迫性

以上的成本—效用理论、边际孩子合理选择理论、孩子数量—质量替代理论都从不同角度阐释了低生育形成的机理,这些理论同样适用于解释当前我国低生育现象。根据当前我国的经济社会环境和制度因素,通过分担生育成本来提高生育水平具有紧迫性。

(一)面临着陷入超低生育率的风险

第五次和第六次全国人口普查结果显示,我国的总和生育率分别为1.22和1.18①。有学者分析认为,从两次人口普查人口大数据判断,我国掉入了更深的“内生性低生育率陷阱”,“陷阱”出现了固化、深化和内卷化等特征,21世纪的中国人口很可能进入了持续的超低生育率发展阶段[4]。党的十八届三中全会和十八届五中全会分别部署了“单独二孩”政策和“全面二孩”政策。数据表明,全面二孩政策实施以来新出生人口中二孩比重有所提高,但是新生人口总数并没有达到预期。第七次全国人口普查数据显示,2020年我国新出生人口1 200万,总和生育率为1.3②。“全面二孩政策”实施以来生育水平得到暂时恢复,但低生育状况并未得到实质性转变,我们应警惕“超低生育率陷阱”的风险仍然存在。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:增强生育政策包容性,推动生育政策与经济社会政策配套衔接,减轻家庭生育、养育、教育负担,释放生育政策潜力。随后,中共中央在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》当中提出了进一步完善生育配套政策。中央的部署,既开启了家庭生育数量放宽的总阀,也为未来一定时期生育配套政策的出台指明了方向。生育行为既是家庭行为,也具有社会经济效应,出生率变化直接产生社会效应,间接通过劳动力供给、用工成本等影响就业格局与经济发展方式[5]。人口增长政策不会有立竿见影的效果,至于能否有效提高生育水平,除了开启数量鼓励的政策总阀,还需要构建长期的鼓励机制和配套政策来减轻养育成本压力。

(二)多孩选择产生的生育成本正逐步超过家庭承受能力

1.生育多孩,增加了家庭的直接经济压力

我国学者穆光宗首先在莱宾斯坦孩子成本—效用理论的基础上结合中国国情,开展生育孩子成本分析[6]。随后部分计划生育和人口学领域的学者也开始从成本—收益角度研究我国生育意愿和生育行为[7-8]。有学者研究发现儿童抚养费用的上升、住房价格的上涨、退休年龄的不断延迟,几个因素都在一定程度上降低了家庭的生育水平[9];养子女成本增加以及预期寿命提高会使家庭更愿意选择只生一个孩子[10];影响居民生育意愿的各种因素中,收入水平是关键因素[11];经济增长短期内通过家庭收入影响生育成本和抚养能力[12]。随着一般职工从单位人转变为社会人,住房、医疗、教育等构成的生育成本因素逐渐成为家庭筛选生育数量的重要指标。从相关专家的研究来看,生育成本对于家庭选择孩子数量有着直接的、关键的影响。

新浪教育在一份关于《2017中国家庭教育消费》白皮书当中数据显示,学前教育阶段教育支出占家庭年收入的26%。从对江苏省调查发现,二胎家庭在0~3岁期间的护理、教育、衣食住行等几项付出的直接经济成本为9万~15万元[13]。对重庆市的调查发现,生育二胎家庭付出直接经济成本在0~3岁为5.6万~6.6万元,3~6岁期间为1.5万~16万元[14]。根据对广州市二孩家庭0~3岁阶段生育成本的调查,从怀孕到孩子3岁,家庭为此支出的最低费用为19.2万元,最高费用45万元,平均费用为31.6万元[15]。从近几年二孩家庭生育成本测算结果来看,生育成本给二孩家庭确实带来了较大的负担,尤其是经济压力已经超出普通家庭的正常承受能力。如果生育成本居高不下,除了生育水平持续走低,还会影响到家庭发展和孩子培养。

2.多孩家庭面临着个人发展机会的损失

多孩家庭,除了会承担更多的经济压力,支出更多经济成本,还承受着比其他家庭更多的发展机会的损失。作为独生子女的80后和90后育龄人群是当前的二孩和三孩生育主力,习惯了独生子女生活方式,生育意愿原本较低,同时作为延迟退休的政策主要对象,又反过来压制了年轻人的生育意愿。生育多孩,夫妻双方不得不花费更多的时间同时照顾多个孩子,例如,妻子方面,怀孕和育婴的时间延长,休闲时间变成看管孩子;就对丈夫而言,需要获取更多收入满足增加的消费需求,同样需要将休闲的时间用于照顾孩子,面临发展机会的损失,交流、学习、成长的机会减少,职业上升、培训教育、交流的时间用于接送孩子上学放学和陪同,心理压力随之增加。反之,如果少生育孩子,个人发展机会就会增加,心理压力也会减轻。休息和个人发展对于刚生完一孩的夫妻已经非常迫切,如果短暂的几年就要再生育1个或2个孩子,夫妻双方和家庭其他成员都显得筋疲力尽,对于处于生育主力的80后和90后表示不能接受。再生育一个孩子,还会增加婴幼儿健康担心(一般认为35岁以后为高龄生产,对母婴健康不利)和妻子产后心理压抑、妻子产后身体变化压力、家庭关系影响、怀孕期间请假等压力。总体来说,多生育家庭除了多增加经济支出,还会面临来自个人发展机会损失,制造更多心理和健康的压力,这些压力对于多孩夫妻来说显得尤为特殊,与一孩夫妻相比面临的压力更大。尤其是对于女性来说,将会牺牲更多的个人就业和发展机会。

(三)生育基础正在逐步削减

1.结婚率下降,离婚率上升,丁克家庭越来越多

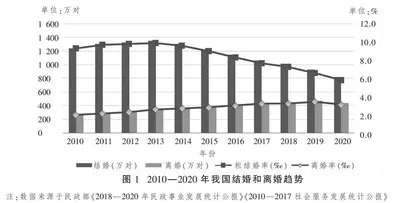

我国传统观念和法律规定都要先结婚再生育。因此,要提高生育率首先要解决育龄人群的结婚问题。从近十年的结婚数据来看(图1),全国结婚数量在2013年达到峰值以后呈现快速下降趋势,从2013年的1 346.9万对下降到2020年的814.3万对,粗结婚率从9.9‰下降到5.8‰。

离婚现象可用多个指标予以度量,粗离婚率最为常用。从近十年的数据统计来看,除部分年份略有波动外,离婚率总体上快速上升。2010—2020年,全国离婚对数呈明显增加趋势,离婚对数从2010年的267.8万对迅速增加到2019年的470.1万对,粗离婚率也从2.0‰提高到3.4‰,2020年离婚对数和粗离婚率略有下降(图1)。此外,结婚后选择丁克的家庭也在增多,尤其是在较为发达的城市。上海、深圳等城市调查数据表明近年来丁克家庭占比呈上升趋势。不婚、离婚和婚后不生,三个因素叠加,进一步削弱了生育的基础。

2.婚姻挤压现象越来越明显,城乡适婚群体存在不同程度择偶难问题

一般而言,在婚配选择过程中女性选择比自身条件好的男性结婚,男性选择比自身条件差的女性结婚,这意味着即便男女性别比平衡状态下,条件最好的女性和条件最差的男性也最有可能被“剩下”,形成了婚姻挤压。我国城乡适婚群体存在不同程度的择偶难问题。农村大龄男青年和城市大龄女青年被“剩下”的概率较大,尤其是硕士以上学历的女青年“剩下”概率更大。20世纪90年代开始,我国30岁及以上未婚女性数量逐年增加,从1990年的46万增长到2015年的590万,2015年城市30岁及以上女性未婚率为2.4%,其中研究生学历女性未婚率高达11%[16]。择偶难使得越来越多适婚人群开始倾向单身主义,尤其是经济独立者宁愿单身也不委屈接受不满意的婚姻。近些年终身不婚人群规模逐渐增加,其中男性不婚数量和比重较大。根据模型预测,2011—2060年间累计的男性终身不婚人口数,低方案和高方案预测结果分别是2 128.32万和4 177.77万,终身不婚的女性低方案和高方案预测结果分别是371.59万和1 346.81万[17]。

3.晚婚晚育缩短生育黄金期,不孕不育人群增多削弱生育能力

接受教育的年限延长,尤其是高校扩招后,就业年龄普遍推迟,进而延迟了平均初婚年龄,引发“初婚推迟效应”。从2018—2020年我国各年龄段结婚登记人口比重来看,20~24岁组结婚人口所占比重逐渐降低,而30~34岁组和35~39岁组结婚人口所占比重逐渐提高,超过35岁结婚的人口比重稳定在四分之一以上(表1)。