农村土地制度改革驱动乡村振兴的理论逻辑与动力系统

作者: 连宏萍 魏文佳

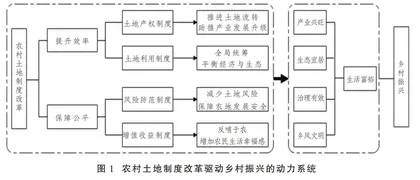

摘 要:作为农村制度体系基础和核心的土地制度改革与乡村振兴战略具有一致的价值目标,具备相互统一的推进步骤。农村土地制度改革为实施乡村振兴战略带来了机遇和挑战。通过梳理农村土地制度改革的脉络,研究发现当前农村土地制度改革驱动乡村振兴的理论逻辑关乎效率与公平两个价值取向的博弈。基于这一逻辑,提出“提升效率——土地产权制度创新、土地利用制度创新”“保障公平——土地风险防范制度创新、土地增值收益制度创新”的二维发展模式,为乡村振兴构建动力系统。

关键词:农村土地制度改革;土地政策;乡村振兴;动力系统

[中图分类号] F321.1 [文章编号] 1673-0186(2023)007-0052-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.007.004

土地是农村最重要的资源,是农民最基本的生产生活资料,也是农民赖以生存发展的空间载体,土地制度是农村制度体系的基础与核心。中华人民共和国成立以来,尤其是改革开放后,一次又一次农村土地制度改革不断释放农村生产活力,充实巩固农业产业基础,推动乡村社会经济稳步提升。党的十九大确立乡村振兴战略,是当前推进我国农业农村农民现代化建设的关键战略和核心驱动。在此背景下,理顺并构建农村土地制度改革驱动乡村振兴的理论逻辑与动力系统,对于全面推进乡村振兴意义重大。本文基于对农村土地制度改革实践脉络与文献基础的梳理,通过对农村土地制度改革驱动乡村振兴的理论逻辑及对农村土地制度改革实践挑战的阐释,以此构建农村土地制度改革驱动乡村振兴的动力系统。

一、实践脉络与文献基础

以发展的眼光看,制度不能一成不变,而应根据实践需要进行调整和完善。农村土地制度的不断创新,对农业经营基础的变迁、农村社会秩序的稳定和农民生活质量的提升发挥了积极作用。学界对于农村土地制度与乡村振兴的相关研究也随实践演进发生相应变化,通过梳理农村土地制度改革的实践脉络以及归纳现有研究,为本研究构建坚实的理论基础和实践基础。

(一)农村土地制度改革的实践脉络

1978年,小岗村自发进行生产责任制改革,实行包产到户。1980年,中共中央印发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题的通知》,给各地依照实际情况决定是否开展、如何开展包产到户提供了制度柔性与可操作性。1982年首个关于“家庭联产承包责任制”的农村工作一号文件出台、宪法对农村集体土地使用权的修订等,分别从实践和法制层面肯定了家庭联产承包责任制的社会主义性质。到1986年初,全国已有99.6%的农户实行大包干[1]。这标志着我国全面确立了家庭联产承包责任制,农地集体所有权和承包经营权的“两权分离”制度正式形成。农户拥有了土地使用权和土地财产的最终剩余权,生产积极性显著提升,还为工业化、城镇化快速发展提供了劳动力、土地、市场等多方面的支持。

20世纪90年代初期,农村劳动力向城镇流动,农地闲置严重,农地经营权流转在农村范围内活跃起来。面对这一情况,1993年,“统分结合的双层经营体制”正式纳入宪法,即集体统一经营和家庭分散经营相结合。中央政府基于现实情况及时调整土地发展策略,一方面延长土地承包期,允许土地流转;另一方面不断夯实农地流转规范化的制度基础,为土地流转制度的探索创造了良好的政策环境。在解决了土地流转“何以产生”之后,中共中央开始积极探索土地流转的具体形式和内容。2002年《中华人民共和国农村土地承包法》出台,农村土地流转制度正式以法律形式确立。2007年3月的《中华人民共和国物权法》将土地承包经营权界定为“用益物权”,并对土地流转的期限和主体等进行规范,土地流转制度的合法性进一步提升,从财产权角度保障了农村基本经营制度的稳定。双层经营体制的探索巩固,确保了在继续坚持家庭联产承包责任制长期不变的基础上,适应农业社会化生产发展需要,适时发展壮大集体经济,不仅充分激发农民主观能动性和生产动力、增加农户收益,而且对于提升农村土地利用效率、维护农村秩序、推进市场化改革,具有时代性意义[2]。

农地权能模糊使得土地承包经营权流转在实践中遇到重重阻碍,频现各类矛盾,农地市场化效率低下。现实困境要求对农地“还权赋能”,进行土地确权。2008年中央一号文件首次提出建立土地承包经营权登记制度;2009年中央一号文件探索土地确权的具体措施;2010年和2012年的中央一号文件规定宅基地使用权和集体建设用地使用权等也要进行确权。土地确权使得农村集体土地产权的“权利束”得以确认,从法律上明确农地承包经营权的归属问题,既能降低农地流转的交易成本,又能提升土地承包经营权的物权保障,在此基础上的农地产权制度改革系统性工程才具备切实可行性[3]。

随着我国经济发展步入新常态,2013年党的十八届三中全会提出“全面深化农村改革”的任务,强调“产权是所有制的核心”,农村土地制度改革的重点应当是赋予农民更多财产权利。同年,精准扶贫战略思想提出,农民权益的实现问题受到前所未有的关注,各项有关土地制度改革的政策文件相继实施。2014年中央一号文件对“深化农村土地制度改革”进行了深刻阐述,涵盖农地承包政策、集体经营性建设用地入市、宅基地制度及征地制度改革等重点方向。同年11月,《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》出台,提出将实施农村集体土地产权结构的所有权、承包权、经营权“三权分置”,成为中国农村土地制度改革和农业发展的一个重要制度基点。2014年底,中央全面深化改革领导小组专题探讨农村土地制度改革试点工作,涵盖农村土地征收、集体经营性建设用地入市与宅基地制度改革试点三项改革,也被称为“三块地”改革。2015年,“三块地”改革试点正式实施。2018年中央一号文件开始探索宅基地的“三权分置”改革。农地“三权分置”、农村土地制度“三项改革”、宅基地“三权分置”是新时代农村土地制度改革的“三驾马车”,其深意在于,既要尊重新兴的多种多样的土地经营方式,又要落实农地集体所有权这一基本原则,更加明确了不同主体的权利义务关系,推动了农村要素资源效用的最大化发挥[4]。这标志着我国农村土地制度改革进入了一个“全方位、多层次、宽领域”的崭新时期。

中国农村土地制度依据农村生产力与生产关系的矛盾运动不断细分权利、塑造权利束,构建了以集体所有制为根基的使用权不断细分的制度体系。在“两权分离”的基础上形成了“三权分置”的制度结构,在坚持集体所有制不变的前提下,围绕“分”与“统”,在土地经营权改革上下功夫[5]。这种制度安排,既满足了新时代农村生产力水平跃升产生的规模化经营诉求,又坚持了大国小农条件下家庭经营的基础性地位不动摇,还打通了农民“走出去”和新型农业经营主体“进得来”的通道。农村土地制度为振兴乡村产业和改善人居环境奠定资源基础,也为乡风文明建设和乡村有效治理提供制度保障,确保生活富裕目标的最终实现。

(二)农村土地制度改革与乡村振兴的文献基础

农村土地制度一直是学界研究的热点。西方法治国家更多关注农村土地使用的监管和产权管理问题[6],而发展中国家则更关注可持续的土地使用制度安排[7]。近年来,国内关于农村土地制度的研究主要集中在以下方面:研究我国土地制度演变历程[8-10];研究“三块地”制度改革[11-13];研究农村土地制度变迁与农村社会结构演化[14-15];从微观层面具体研究某一土地制度[16-17]。

乡村振兴在不同国家的话语情景中表现为不同的具体概念,但其核心始终围绕农村发展问题。国外研究更多关注具体的乡村振兴举措和方式,包括农村融资、技术援助、农村创业等方面[18]。我国乡村振兴的研究还处于起步阶段,主要任务是从概念和理论上加以厘清:研究乡村振兴的科学内涵、战略重点和理论视角[19-20];研究乡村振兴的实施路径[21-22];研究乡村振兴的理论构建[23];研究乡村振兴与精准扶贫的有效衔接[24];研究乡村振兴与城镇化的关系、乡村振兴与农村集体经济的关系等[25-26]。

我国学界也逐渐聚焦于农村土地制度与乡村振兴关系的研究:研究如何以土地制度改革为突破点实现乡村振兴[27-28];探讨农村土地制度改革与乡村振兴之间的互动机制[29-31];尤其关注乡村振兴背景下的“三块地”改革[32-33]。

然而,目前的研究多侧重于从历史进程中看演变或是从实践操作中找问题,缺乏全局性和历史性的系统研究。在此背景下,本研究基于理论构建和实践探索,建构农村土地制度改革驱动乡村振兴的动力系统,有助于综合性、全局性、系统性地厘清农村土地制度改革与乡村振兴的关系。

二、农村土地制度改革驱动乡村振兴的理论逻辑

改革开放以来的中国农地制度改革,通过明晰产权、确定地权,不断释放土地要素活力、优化土地利用结构,稳定了农户预期,创造了要素流通与产权交易的制度条件,极大地调动了小农户、农业大户、龙头企业与农民专业合作社等多元主体的生产效率,为实现城乡融合与经济转型起到制度联动的多重乘数效应[34]。一方面,农村土地制度改革立足于实现市场化与提升效率的目标,显示出我国充分运用市场思维的思路与决心。另一方面,当前的农村土地制度安排还强调土地的社会保障作用,并试图让其在农民增收、农村稳定等方面发挥影响。这就要求农村土地制度改革在追求社会主义市场经济效益的同时,必须充分保障农业农村农民的公平发展,也就是说,现阶段土地制度改革驱动乡村振兴同时面临两个命题,必须循着“提升效率”与“保障公平”的理论逻辑展开。

(一)农村土地制度改革的两大目标:效率与公平

提升效率与保障公平应当是我国深化农村土地制度改革的两大核心价值目标。农村土地制度改革的争议焦点在于改革将何去何从,本质上也折射出效率与公平两个价值取向的博弈。在乡村振兴与城乡融合的时代背景下,我们必须正确认识和处理好效率和公平的辩证关系,在发挥土地制度对城乡经济支撑作用的同时,保障农民财产权益,推动城乡公平发展。

目前,农村用地仍面临着因产权不明晰带来的流转难、因规划不统一带来的利用难、因条块管理不协调带来的监管难以及因城乡和区域不平衡带来的土地权益实现难等问题。提升土地利用效率有赖于市场推动和合理统筹,保障城乡发展公平则要靠有效的监督与收益分配制度。从提升效率和保障公平两条主线出发,基于权利变动视角、供应链视角和立法论视角,土地产权制度、土地利用制度、土地风险防范制度和土地增值收益制度是构成新时代农村土地制度的重要部分。

(二)提升效率

权利变动视角是从土地使用权变更的角度研究乡村振兴过程中各类土地的流转和转换状况;供应链视角是从土地供应的角度观察乡村振兴用地需求的满足情况[34]。基于权利变动视角和供应链视角,土地产权制度与土地利用制度两者以市场化为导向,激活土地要素,体现效率提升。

1.基于权利变动视角的土地产权制度

家庭联产承包责任制的创造与实行,解放了农业生产力,但其导致的土地碎片化问题成为当前农业现代化发展的严重掣肘。“人均一亩二、户分五六亩、土地七八块”是农村土地资源配置的普遍情况。农业农村部承包地确权颁证的数据表明,全国15亿亩承包地,地块数量超过11亿,平均每块承包地面积不足1.4亩。扣除东北、西北地块相对较大的地区后,其他地区单个地块估计不足1亩。

(1)激活土地要素权能,建立健全土地市场

在保证土地所有权权属关系不变的前提下,推进土地流转实为土地利用关系的流转,是增加农民收入、达成土地规模集约化的重要举措,也是我国进一步提升农业生产效率、构建并完善城乡统一的土地市场体系的必由之路。党的十七届三中全会明确提出“逐步建立城乡统一的建设用地市场,让依法取得的农村集体经营性建设用地,以公开规范的方式转让土地使用权,在符合规划的前提下与国有土地享有平等权益”。党的十八届三中全会再次明确“建立城乡统一的建设用地市场,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”。将市场机制引入农村土地市场,有利于盘活农村土地要素,激活农村集体建设用地资源。