县域城镇化视角下第一代农民工返乡差异研究

作者: 蔡弘 陈雨蒙 马芒

摘 要:第一代农民工返乡问题揭示了中国农民工最终走向的一个可能。“家乡”的边界因务工经历和资本积累发生了拓展,超四成第一代农民工愿意返回老家地级市、县城或中心镇,“城里有房、老家有地”成为第一代农民工的普遍追求。他们返乡决策差异受到了不同程度的影响,具体表现为受教育水平较低、经济能力较弱、社会融入较差的第一代农民工选择返回“村域乡”;而年龄相对较小、教育水平越高、经济能力较好、社会融入能力稍强的第一代农民工会选择返回“城域乡”。身份认同、城市住房、乡村土地共同影响着第一代农民工返乡决策差异。构建良好的县乡关系,提升和完善县域公共服务供给能力,发挥县域“国家—社会”“城市—乡村”纽带作用,是实现新型城镇化与乡村振兴双重背景下第一代农民工“软着陆”的关键。

关键词:第一代农民工;县域城镇化;返乡意愿;影响因素

基金项目:国家社会科学基金项目“第一代农民工去向与生存状况”(18BRK016);安徽省高校杰出青年科研项目“乡村人口变动规律、结构困境与发展趋势研究”(2022AH020023)。

[中图分类号] C912 [文章编号] 1673-0186(2023)008-0075-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.008.006

中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》谋划了以县域城镇化为重点的新一轮新型城镇化推进的方向和要求。县域居于“国家与社会”“城市与乡村”的接点位置,是“十四五”时期社会治理效能提升的关键载体。推进县域高质量城镇化既顺应了我国城镇化发展的客观趋势,也回应了人口流动的历史特征。人口决定了县域城镇化延伸的方向和发展质量。当前已经迎来了第一代农民工回流的重要历史节点,由于这一群体规模庞大,他们是返回农村还是返回县城,在一定程度上影响了县域城镇化的推进。2022年农民工监测调查报告显示,“全国农民工总量29 562万人,平均年龄42.3岁,50岁以上农民工所占比重为29.2%”。这意味着80年代、90年代进入城市务工的第一代农民工群体超过8 600万人仍活跃在城市劳动力市场。如今因为年龄原因,这一庞大群体面临着退出劳动力市场的窘境,上海、天津、湖北等地已经出台了清退超龄农民工的政策。

学界关于第一代农民工未来走向的第一种判断就是进入城市,融入城市转化为市民。农民工的进城不仅为城市经济增长贡献了充足的劳动力,客观上也调配了城乡之间的资源,促进了城乡融合发展。第二种判断就是返回家乡,再次成为农民。农民工有农业生产的经历以及土地等相关生产资料,返回家乡成为农民是助力乡村振兴的重要力量。“转为市民”和“重回农民”成为农民工最终的“归宿”。李强最早关注了农民工的返乡行为,2006年他在北京市的调查显示有一半的农民工都要返回家乡[1]。李楠2008年在北京、上海、天津和广州4个城市的调查显示有59.38%的农民工有返乡意愿[2]。杨舸利用2016年的流动人口调查数据发现67%的农民工有返乡意愿[3]。李敏2017年对陕西省农民工的抽样调查仍然显示有66.35%的农民工有返乡意愿[4]。一般认为,人力资本水平越高的农民工留在城市的意愿就越强,返乡意愿就越低。也有学者从更加宏观的视角探讨了公共服务、社会医疗保险、乡村振兴政策对返乡意愿的影响[5-7],他们的核心观点认为缩小城乡之间公共服务差距就会提升农民工的返乡意愿。也就是说,增加农村的公共服务供给和完善农村的社会保障有利于农民工作出返乡的决策。近几年,学界开始重点关注农民工返乡后的个体发展。讨论最多的就是农民工创业行为,从个体技能、经济资本、社会资本、当地政策等维度分析农民工的返乡创业意愿[8-9]。

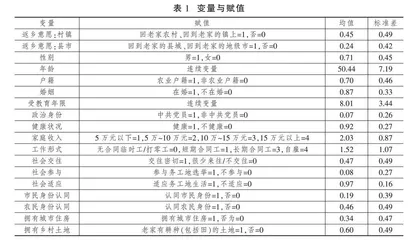

无论是市民化转变还是农民化转向,都没有追问“在哪里成为市民”和“谁重回农民”两个基础性问题。换言之,缺少对于农民工把何地视为“乡”及其群体差异的关注和讨论,县城作为城市和农村之间的纽带并没有被纳入研究视野。如果大部分农民工既没有留在城市,也没有返回农村,而是直接流向县城,开启了“二次城镇化”历程,对于下一轮以县域为中心的新型城镇化发展具有深远影响。鉴于此,本研究把已退出或者即将退出劳动力市场的第一代农民工作为研究对象,重点分析他们的返乡差异及其影响因素。第一,根据第一代农民工返乡现状,将“老家农村、老家乡镇、老家县城、老家地级市”根据空间地域和是否从事农业生产区分为“村域乡”和“城域乡”,并分别考察了个体层面、经济层面、社会层面等因素对于两者的影响。第二,提出身份认同机制、住房效应机制、土地机制是导致第一代农民工返乡差异的理论假设并进行验证分析。明晰哪些机制对他们返乡产生差异,对乡村振兴、推动县域城镇化有何现实启示。第三,本研究将第一代农民工去向与生存状况调查作为基础研究数据,使用全国流动人口监测数据进行稳健性分析,通过两种数据相互交叉验证,从而使研究结果更具普遍性意义和现实解释力。

一、文献回顾

关于农民工返乡的大部分研究主要聚焦返乡的影响因素,但对于返乡区域差异问题并没有给予足够重视,即对于返乡到底返回到哪里的问题没有充分讨论。本研究基于“乡”的多学科内涵,界定了农民工返乡的区域空间差异。同时,针对农民工返乡差异化现象,讨论了可能导致这种差异的影响因素,并基于社会认同理论提出了身份、住房、土地是影响农民工返乡差异化的重要机制。

(一)“乡”的意涵:多学科阐释

“乡”主要有三层含义:一是泛指城市外的区域,如乡村;二是泛指自己生长的地方或祖籍,如家乡;三是行政区划基层单位,如某某乡。农民工返乡之“乡”往往是指第二层,即回到家乡。安德明从民俗学的角度去定义家乡时认为“家乡”是因主体人通过对自己生活的区域同这一区域之外地区的比较、对比而形成,又因不同的对比和参照对象而具有不同的外延。在这里,与他乡异地的比较、对比,是形成家乡意识的基础[10]。胡珺在研究企业家的家乡情怀和环境治理时认为,家乡即一个人的故乡,家乡通常表现为人们对故乡的认同和依恋,它具有指向性、唯一性、延续性和稳定性,不随时间而改变[11]。可以看到,学术界对“乡”的理解中,“家”的伦理取向相对弱化,“乡”的空间取向则更为强烈。“乡”更多被视为地方空间,是个体出生地所在的区域空间。而“返乡”就是返回个人成长的地方,同时这里的“返回”不仅是空间意义上行动,还暗含着社会意义和情感层面上对地方的认同。

地方认同作为环境心理学中的重要概念之一,主要受到环境心理学家的关注。它被定义为“对特定物理环境和环境类型的记忆、概念、解释、想法和相关感受”,以及“自我的物理世界社会化”[12]。作为自我身份的一个方面,地方身份被认为是个人对其物理世界的认同,它被视为类似于个人等其他子层面的子身份,个人的积极自尊和新兴身份可以通过各种日常活动从他们的物理环境中触发,个人在这些活动中与地方互动。物理环境被确定为地点认同的重要因素,并且间接影响个人的整体认同。

从环境心理学对地方认同的角度去思考“乡”,强调了个人对所属物理空间的认同,但“乡”不仅具有地理上的含义,还有人文、社会心理的内涵。萨克(Sack)指出,“地方”的主要功能在于促使人们产生归属感和依恋感,与地方相对的概念为“空间”,可以用矢量精确表达出来,特指地理位置和物质形式等[13]。雷尔夫(Relph)认为,地方包括三种成分:物理环境、人类活动及其心理意义[14]。因此,本研究认为农民工返乡的“乡”包含了三个维度,即关系空间的人、记忆空间的事、物理空间的物。第一维度是关系空间的人,为在乡村土地上的人。农民工在乡村成长时,主要接触是以“族亲”为主的熟人,这些熟人构成了关系空间的社会个体,成为农民工最根深蒂固的社会网络,参与了农民工大部分的生命历程,是农民工得以愿意返乡的“关系引力”。第二维度是记忆空间的事,由乡村土地上人的关系网上所产生的事。农民工在乡村时与周边熟人的互动构成记忆空间的社会事物,这些社会事物可能是团体的集体行动,也可能是个体全新的社会体验,它们深深印刻在农民工的记忆中,不随时空的改变而消逝。第三维度是物理空间的物,在乡村土地上客观存在具有所属性质的社会物品。农民工离开乡村后来到城市,乡村中依然具有属于他的社会物品(包括宅基地、承包地、农具、房屋等等),这些社会物品具有强烈的个人印记和个人符号,是农民工返乡能够生存下去的物质基础。

根据以上三维度,可以判断农民工所在的乡村以及集镇仍然具有乡村土地性质的关系空间、记忆空间、物理空间,农民工返回乡村和集镇则称之为“村域乡”。农民工返回老家所在的县城或者地级市,便与原有的乡村空间产生了隔离,而在城市地带发展具有“乡”性质的关系空间、记忆空间、物理空间,称之为“城域乡”。

(二)村域和城域:农民工返乡的差异

农民工是农业社会向工业社会过渡的一种暂时性现象,随着城乡差异逐渐被现代化与工业化熨平,农民工现象将会终结,城乡之间劳动力大规模迁移必然随着农民工城市化而逐渐消失[15]。同时,第一代农民工由于特殊的生命历程,他们的返乡具有长久性。第一代农民工如果将老家农村或者老家集镇的村域地带作为返回的“乡”,就重新回归到农民身份;如果他们将返回老家县城或老家地级市的城域地带作为返回的“乡”,则换个地方成为真正的市民,也意味着农民工身份的“消失”。可见,返乡本就存在天然的差异,只是城镇化初期并未呈现,随着新型城镇化不断推进,农民工的“乡”在“城域”与“乡域”中悄然改变。

农民工在城市的融入情况很大程度上影响了其返乡的决策。一般而言,农民工城市融入程度越高,他们留城意愿越强[16],社会交往与城市归属感会显著提高流动人口的留城意愿[17]。黎红认为只要农民工城市融入的边际收益大于返乡务农的收益,他们就会选择继续在城市生活工作[18]。李海波发现,城市身份认同会降低农民工返乡创业意愿,城市融入对农民工返乡创业具有阻碍作用[19]。尽管多数农民工定居城镇的意向明确,但农民工期待的房价和房租与现实差距巨大,尤其是在特大和中大型城市,高标准的落户条件、教育资源区域差异、高房价等均会对农民工的流入地心理认同产生消极影响[20]。有学者具体研究房价对农民工定居意愿的影响,他们发现城市高房价显著降低了农民工的定居意愿,流入地的高房价促进流动人口回流[21]。概言之,农民工城市融入度越高,他们越愿意留在城市,但高消费、高房价等城市高昂生活成本的现实导致他们不得不返回家乡。

第一代农民工最早进入城市、在城市生活最久,他们当中仍然会有一大批接受城市生活、经济能力较好、愿意积极融入城市。当他们因生活成本、劳动力年限原因不得不返回家乡时,城市生活的便利性与丰富性会让其更愿意返回以“城域”为主的县城或地级市。这样一来,既避免了在务工地的高生活成本,又享受到已习惯的城市公共服务,还返回了更加熟悉的“关系空间”。而那些在城市中遭到文化和经济排斥的农民工在一定程度上会离开城市的“陌生社会”,更愿意返回“熟人社会”为主的“村域乡”。可见,在城市中的生活体验、个人的特质、家庭的经济情况,导致了农民工返乡决策出现明显差异。

(三)身份、土地和住房:农民工返乡差异的机制

农民工返乡决策差异既是个人理性决策的结果,也受到身份认同的深远影响,其中空间视域下的土地与住房以及二者带来的身份认同至关重要。首先,农民工返乡的转变不仅仅反映了城市生活经历和城市融入能力,而且在这个过程中完成了身份认同的转变。当前的现代性生活充满了流动性,其特点是不间断的人员流动、金钱流动、思想流动,身份的构建被理解为一个单独的过程[22]。在流动的现代性下,个人身份永远不可能是一个静置状态,它包含了过去生活的所有痕迹以及未来的映射。正如博纳托所言,地点是身份元素的重要来源[23]。所属的地方衍生出个体的身份,地方成为有意义的符号。农民工的农民身份最早来自早年的农业经历,从农村到城市后,工业、服务业部门的劳动参与、城市社会的关系交往、现代化的生活方式有可能改变了他们对自我身份的认同。学术界对农民工身份认同有着大量的研究,普遍认为只要农民工愿意认同市民身份,就更愿意留在城市[24]。因此可以认为,当第一代农民工在城市生活中完成了对市民身份的认同,那么返乡时则更愿意返回以城域地带为主的县和市,而如果农民工依然延续对于农民身份的认同,那么就可能返回以村域地带为主的村和镇。