非控股大股东退出威胁对股价崩盘风险的影响研究

作者: 郭斌 王玉凤

摘 要:非控股大股东隐秘性退出威胁的治理方式正在受到理论界和实务界的关注。基于2010—2020年中国A股上市公司的面板数据,实证检验非控股大股东的退出威胁是否会降低股价崩盘的风险并探究其作用机制。分析结果发现:非控股大股东采取退出威胁可以有效地降低股价崩盘风险,从而有利于稳定金融市场。进一步构建企业内外部治理机制的分析框架(纳入了企业社会责任与外部审计质量两个调节变量),检验发现,社会责任行为表现越好的企业,非控股大股东通过退出威胁越能有效地降低股价崩盘风险;外部审计的质量越高,非控股大股东采取退出威胁,则越能显著地降低股价崩盘风险。

关键词:非控股大股东;退出威胁;股价崩盘风险;企业社会责任;外部审计

[中图分类号] F832.51 [文章编号] 1673-0186(2023)008-0091-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.008.007

党的二十大报告指出,“要深化金融体制改革……加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系……守住不发生系统性风险底线。”党的二十大报告从国家战略层面明确了金融监管在我国现代化进程中的重要作用。而当下我们正处在一个被称之为乌卡(VUCA)的时代,新冠疫情、地区军事冲突(如俄乌冲突)及通货膨胀等因素叠加在一起的复杂宏观环境极易引发金融市场动荡[1]。近年来,个股崩盘的事件也是层出不穷。例如,流媒体巨头奈飞在2022年4月公布第一季度财报后, 24小时内股价暴跌35%,市值蒸发500亿美元①;Meta在2022年10月公布第三季度的财报后,次日股价“崩盘”式下跌,股价大跌24.56%,2021年下半年以来,Meta市值从超过1万亿美元跌落至3000多亿美元水平②。在股票市场,一旦产生个股股价崩盘风险,极易导致整个金融市场的股价交叉传染,最终引发整个股票市场崩盘[2-3]。因此,探讨如何避免股价崩盘,对于维护金融市场稳定具有重要的意义。

以流媒体奈飞和Meta为例,上市公司财报一经公布,若未达到市场预期,极易可能被投资者解读为公司经营业绩不佳的负面信号,很快导致股价崩盘。究其原因,这与现代公司治理中委托代理关系有关——管理层出于自身薪酬回报、职位晋升或职业生涯优化等自利性动机,倾向于披露好消息而隐瞒坏消息,但随着坏消息的不断累积,最终积累到某个时刻集中释放就会造成股价大跌[6]。那么,如何避免股价崩盘风险呢?已有的关于公司治理的前沿讨论认为,非控股的大股东采取退出威胁有可能是一剂良药。然而,目前专门针对非控股大股东退出威胁能否降低股价崩盘风险的实证研究仍比较缺乏。本文选取2010—2020年我国所有A股上市公司作为研究对象,以股价崩盘风险为切入视角,实证检验非控股大股东退出威胁对股价崩盘风险的作用效果及其作用机制。

本文的贡献可能体现在:第一,本文侧重于从股价崩盘风险的视角来审视非控股大股东退出威胁的影响,有助于丰富非控股大股东退出威胁影响方面的研究内容;第二,本文关注到退出威胁这一重要变量对股价崩盘的影响,有助于拓宽股价崩盘风险影响因素方面的研究视野;第三,本文将公司内外部治理质量纳入统一的分析框架,进一步探讨在什么条件下、什么因素能强化非控股大股东退出威胁的作用效果,从而进一步拓宽了非控股大股东采取退出威胁来发挥治理效应的有效路径。

一、文献评述

非控股大股东,是公司大股东群体的重要组成部分,其对公司治理的作用近年来受到了学界的关注。非控股大股东,一般是指持有上市公司5%及以上股份但不拥有控制权的股东,其发挥治理作用主要通过三种方式。第一种是直接监督(用手投票),即非控股大股东通过用手投票来干预管理层的决策。非控股大股东的积极监督,能够在一定程度上缓解企业的融资约束[6],降低股价崩盘风险[7]、债务融资成本[8],减少控股股东和管理层的自利性行为,最终实现企业价值可持续增长。第二种是直接退出(用脚投票),国外学者麦卡赫里(McCahery)等人在调查中发现80%的机构投资者会在对企业绩效表现不佳时选择直接退出策略[9]。此外,非控股大股东退出后,企业被并购和强制变更高管的可能性就会增加[10]。第三种是退出威胁(用嘴投票),即通过威胁施加压力迫使管理层约束自身行为,即在真正退出之前,通过退出威胁来达到“事前震慑”的目的,如果不行最后便选择真正退出。国内有关非控股大股东退出威胁的研究起步较晚,姜付秀[11]、陈克兢[12]实证研究了非控股大股东退出威胁对两类代理问题的影响,后续研究在此基础上从财务决策、股东行为等视角进一步拓展。新近的定量化研究已经证实非控股大股东退出威胁具有积极的治理效应:能够促进企业创新[13]、约束企业盈余管理行为[14-15]、抑制控股股东私利行为[16-17]、提升企业并购绩效[18]。

纵观已有研究可知,退出威胁确实是非控股大股东发挥治理作用的有效路径。因此,本文重点关注退出威胁是否能够降低公司股价崩盘的风险。当非控股大股东意识到直接监督的方式无法遏制管理层的非理性决策时,那么,在彻底退出企业之前,非控股大股东会表达一种退出威胁信号来要求管理者做出有利于维护其利益的决策。但是,由于威胁的博弈过程属于企业的内部信息,一般不需要对外披露,信息的隐蔽性导致学术界对大股东的退出威胁研究尚不充分。尽管部分学者研究指出,非控股大股东的退出威胁能够降低管理层和控股股东的私利行为,而这在理论上应该有助于避免股价崩盘的发生。然而,在实践上,非控股大股东“可置信”的退出威胁到底能否抑制或降低股价崩盘风险仍缺乏数据验证。

二、理论分析与研究假设

近年来研究表明,学者们对股价崩盘风险的内在成因一致认同管理层捂盘假说,即股价崩盘风险是由于管理层自利性的捂盘行为产生的[19],管理层隐瞒的坏消息被集中释放后,会对公司股价造成极大的负面冲击。同时,在经济后果极不稳定的环境下,外部环境中一个极其微小的信息变化都可能引发投资者的情绪恐慌,进而导致股价发生剧烈波动。公司对坏消息的隐瞒作为内因,市场投资者的情绪形成外在推力,二者共同作用,促使股价崩盘现象的发生。公司个体的崩盘风险造成的投资者情绪恐慌进一步还可能引发整个金融市场的动荡[20]。

(一)非控股大股东退出威胁与股价崩盘风险

非控股大股东作为内部私有信息的知情者,如果发现公司控股股东和管理层存在侵害公司利益的非理性决策,他们会表现出减持股票的倾向,知情者的异常卖空行为很可能引发其他投资者的负面揣测,造成非知情投资者的“羊群效应”[13],导致股价持续下跌,进而对控股股东和管理层的私利行为起到警示作用。一方面,非控股大股东有充分的动机通过退出威胁来降低股价崩盘风险。当非控股大股东察觉到控股股东和管理者在决策制定和执行过程中存在自利动机时,相较于“搭便车”的其他中小股东,持股比例和持股市值更高的非控股大股东为了避免自身财富受到损失,有更强烈的意愿参与公司治理,将退出威胁作为真正退出企业之前对管理层强有力的“警示”。此外,股票流动性是非控股大股东退出威胁可信的必要条件,股权分置改革的完成以及融资融券制度的实施显著增强了股票流动性,从而提高了非控股大股东利用私有信息进行交易的能力,这为其实施退出威胁创造了良好的市场环境[21]。基于此,在强烈的治理意愿以及股票流动性显著提升的制度背景下,非控股大股东有动机采取退出威胁的方式约束管理层机会主义行为,缓解代理问题从而降低股价崩盘风险。

另一方面,非控股大股东有足够的能力通过退出威胁降低股价崩盘风险。作为公司内部消息知情者的非控股大股东具备专业技能和理性判断,能够发挥其身份优势对内部信息收集并处理,准确判断管理决策的合理性并权衡决策结果的利弊,及时遏制侵害公司价值的机会行为,同时还能够有效缓解外部不确定因素对企业的冲击[22]。有研究表明,非控股大股东退出威胁将会增加高管被更换的概率[10],而高管更换的消息一旦在资本市场传开,对企业声誉等可能会带来不利的影响。因此,控股股东和管理层在收到退出威胁的信号后,会选择迎合非控股大股东的需求,保持利益一致性,减少企业次优活动和谋取私利的动机。此外,非控股大股东有能力通过交易将退出威胁的信号储存在公司股价中,非知情投资者将股价异常变动视为管理层经营不善、企业发展前景不明朗的消极信号。为了避免其他利益相关者出于从众心理做空公司股票导致股价暴跌,控股股东和管理层合理平衡非控股大股东彻底退出所造成的不良后果以及私利行为所带来的收益之后,会在非控股大股东发出退出威胁信号时减少决策过程中坏消息的隐匿行为,从而有可能避免坏消息的囤积而导致发生股价崩盘。基于此,提出假设H1:

H1:非控股的大股东采取退出威胁,可降低公司股价发生崩盘的风险。

(二)非控股大股东的退出威胁、企业社会责任与股价崩盘风险

企业社会责任通过声誉机制、信号传递机制以及价值创造机制促使企业可以创造可持续性的商业价值。学界大多用社会责任报告第三方的评分值来衡量企业社会责任行为表现。企业社会责任报告评分越高,则企业社会责任表现得越好、公司治理信息透明度越高[19]。对内部管理者而言,证监会要求上市公司披露社会责任信息,一定程度上加大了管理层企图隐匿坏消息的难度,缓解内部信息优势导致的代理问题。对于外部投资者来说,企业社会责任报告作为一种重要的非财务信息披露,有助于投资者从不同维度全面地评估公司的运营状况,进而做出更为准确合理的投资决策。从信息透明角度来看,社会责任的“信息效应”能够降低信息不对称的程度,从而降低股价崩盘风险[23]。此外,企业积极地履行社会责任,还有助于树立一个良好的企业公民形象,不断累积这些积极声誉可形成声誉资本。当企业面临股价崩盘风险时,声誉资本能够成为投资者消极情绪的一个缓冲,即帮助投资者理解企业失当行为可能是“无心之过”,而非“蓄意为之”[24-25]。从投资情绪角度来看,社会责任的“声誉效应”能够缓解企业在未来面临股价崩盘风险时投资者的消极情绪,起到类似保险的作用。因此,非控股大股东释放退出威胁信号,促使企业积极承担社会责任,降低信息不对称并平息投资者的恐慌情绪,进而避免股价崩盘的发生。基于此,提出假设H2:

H2:积极履行社会责任的企业,非控股大股东通过退出威胁更能显著降低股价崩盘风险。

(三)非控股大股东退出威胁、外部审计质量与股价崩盘风险

良好的外部治理质量能够改善财务报告的质量,外部审计在很大的程度上能够有效规范企业不良行为,起到良好的监督作用。外部审计作为企业之外重要的监督机制之一,它有助于企业加强内部治理而减少坏消息的积累,从而有助于抑制股价崩盘[26]。首先,高质量审计要求事务所保持较强的独立性,事务所的规模越大(比如国际四大会计师事务所),意味着它们在负面事件中损失越大。因此,国际四大会计师事务所相比于非四大会计师事务所,它们保持独立性的动机更强,为了降低诉讼风险并维护良好声誉,审计过程将更加全面和细致地收集企业资料,以确保企业年报信息披露的可靠性[27]。其次,高质量的审计师与其他利益相关者相比具有更强的专业技能,更有能力及时发现管理层隐藏的消息并提升财务报表质量[28]。另外,为了维护事务所的声誉和降低自身利益损失,高素养的审计人员有更强烈的意愿去约束管理层囤积坏消息的行为,并及时披露真实信息。因此,作为信息中介的高质量审计师能够减少管理层的坏信息囤积行为[29],进而降低股价崩盘的可能性。综上,外部高质量审计可以减少财务报表中错报发生的可能性,改善会计信息质量,从源头减少负面信息,为非控股大股东退出威胁发挥治理效应创造良好的外部环境。故外部审计质量越高,被审企业股价崩盘的风险就会越低。基于此,提出了假设H3:

H3:高质量的外部审计,有助于加强非控股大股东退出威胁在降低股价崩盘风险中的作用。

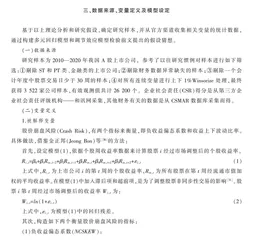

三、数据来源、变量定义及模型设定

基于以上理论分析和研究假设,确定研究样本,并从官方渠道收集相关变量的统计数据,通过构建多元回归模型和调节效应模型检验前文提出的假设猜想。

(一)数据来源

研究样本为2010—2020年我国A股上市公司,参考了以往研究惯例对样本进行如下筛选:①剔除ST和PT类、金融类的上市公司;②剔除财务数据异常缺失的样本;③剔除一个会计年度中股票交易日少于30周的样本;④对所有连续变量进行上下1%Winsorize处理,最终获得3 522家公司样本,有效观测值共计26 200个。企业社会责任(CSR)得分是从第三方企业社会责任评级机构——和讯网采集,其他财务有关的数据是从CSMAR数据库采集而得。