相对收入对中西部地区农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响

作者: 吴宗燚 张海鹏

摘 要:基于2016—2018年在河南省和陕西省收集的返乡农村劳动力整村全户调查数据,运用Logit模型实证检验了相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。研究发现:相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响方向不同。在控制个人特征变量、家庭特征变量等因素的条件下,相对收入对农村劳动力迁移有显著的负向影响,而对再迁移意愿则有显著的正向影响。因此,必要的政策改进在于:持之以恒提高农村居民收入,缩小农村内部的收入差距;落实收入分配制度改革,加大面向农村农民的收入再分配政策力度;健全农村低收入人口常态化帮扶机制,关注农村特殊困难群体。

关键词:农村劳动力迁移;Logit模型;相对收入

基金项目:国家社会科学基金重点项目“健全城乡融合发展体制机制研究”(21AZD035)。

[中图分类号] F323.6 [文章编号] 1673-0186(2023)009-0027-019

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.009.002

作者简介:吴宗燚,中国农业大学经济管理学院博士研究生,研究方向:农业经济理论与政策;张海鹏(通信作者),中国社会科学院农村发展研究所研究员,博士生导师,研究方向:农村发展、城乡关系、林业经济理论与政策。

党的二十大报告明确指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化[1]。然而,现阶段促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村[2]。具体而言,实现全体人民共同富裕长远目标的重点和难点在农民,特别是低收入农民[3]。因此,有效提高农村居民收入水平,缩小收入差距是扎实推动农民农村共同富裕的关键所在。但值得注意的是,当前农村内部收入差距持续扩大的重大事实已成为横亘在迈向共同富裕道路上的一大挑战[4]。围绕增加农民收入,拓宽增收渠道,农村劳动力迁移带来的经济效应尤其是改善收入不平等的作用,一直为学术界所关注。那么,农村群体内部的收入差距对劳动力迁移有何影响?换言之,相对收入影响了劳动力迁移吗?对这一问题的回答,有助于我们认识特定群体内部的收入差距与迁移的关系,并在共同富裕背景下探求缩小农村内部收入差距的政策改进。

截至2021年,我国外出农村劳动力17 172万人,占农村劳动力总数的58.71%。在外出农村劳动力中,省内流动农村劳动力占58.48%,跨省流动就业的农村劳动力占41.52%。从输出地看,中部地区跨省流动农民工占外出农民工的56.6%,西部地区占47.8%①。就现实而言,我国农村劳动力迁移进城务工经久不衰。但值得思考的是,什么是影响农村劳动力持续迁移的关键因素?围绕这一问题,已有文献主要从城乡收入差距的视角进行了探究。

长期以来,学术界形成了多种劳动力迁移理论。较有影响的包括刘易斯的二元经济理论、拉尼斯-费景汉模型、托达罗(Todaro)模型等,这些理论都是从城乡收入差距的角度,侧重分析经济因素在劳动力迁移中的作用[5]。以托达罗(Todaro)为代表的预期收入假说认为,迁移是农村劳动力对城乡预期收入差距做出的反应,这在一定程度上能够解释我国出现的劳动力迁移现象[6]。按照上述理论,我国东、西部地区之间的收入差距最为悬殊,农村劳动力从西部向东部地区迁移的规模也应该最大,而实际上,我国农村劳动力从中部地区向东部地区的迁移比西部地区更为普遍,这对预期收入理论的解释力提出了挑战[7]。此外,上述理论也不能很好地解释我国农村劳动力的回流问题。20世纪80年代,斯塔克(Stark)等人提出了相对收入假说,强调了农村内部收入差距对劳动力迁移的影响,较好地弥补了城乡预期收入差距理论解释力的不足[8]。该理论假设,农村劳动力迁移不仅受城乡收入差距的拉动,还受农村内部户与户之间相对收入差距的影响。相对收入低会给农户带来心理负担,因而感受到经济地位下降的农户会产生迁移动机[7]。

我国农村劳动力迁移在很长一段时间呈现“亦城亦乡、亦工亦农”的特征。然而,值得注意的是,近年来伴随着农村劳动力向城市的大规模迁移,外出农村劳动力返乡的规模和速度也在明显提高,表明我国的农村劳动力迁移正在发生历史性转折。因而,无论从理论上还是实践上,都有必要深化对我国农村劳动力迁移现象的认识。此外,我国的城乡劳动力迁移是全世界有史以来规模最大的,既有和其他国家相同的普遍性特征,也有自身的独特性,这为相对收入理论提供了可直接检验的研究素材。国内少数研究考察了相对收入对农村劳动力迁移的影响,但在验证内容与数据选择方面还有一定的改进空间。本文拟通过整村全户调查数据客观描述村庄的收入分布,克服以往研究使用抽样调查而存在平均调查户数较少的情况。同时,将农村劳动力迁移细化为迁移和再迁移意愿两个方面,分别考察其与相对收入的关系。

一、相关文献综述

工业化开始后农村劳动力进城务工是一种普遍现象[9]。“二战”结束后,许多发展中国家走上了工业化道路,在此过程中,农村劳动力大规模向城市迁移的现象很早就受到学者们的关注。在解释劳动力迁移动机时,产生了不少与之相关的经典假说和理论[10-12]。其中,托达罗(Todaro)理论被广泛运用于分析城乡发展差距下的农村劳动力迁移。以托达罗(Todaro)“城乡预期收入差距”假说为代表的传统劳动力迁移理论认为,农村劳动力作出向城市迁移的决策依据是预期收入最大化目标,当城市部门预期收入高于农村收入时,农村劳动力就会持续向城市迁移。故研究人员普遍认为经济因素是影响劳动力转移的最主要因素[13-18]。然而,斯塔克(Stark)[19]在观察大量的农村劳动力迁移现象后,发现几个有趣但传统劳动力迁移理论不能很好解释的现象:一是劳动力迁移率最高的村庄并不是最贫穷的;二是收入分布不平等的村庄迁移率较高;三是对于有劳动力迁移的村庄而言,最贫穷居民的迁移意愿最大。

劳动力迁移新经济学(NELM)为解释农村劳动力迁移提供了新的视角,该理论的主要创新表现在两个方面。其一是强调迁移决策的主体是家庭,劳动力迁移是个人决策和家庭决策相结合的结果。家庭成员通过协商配置劳动力资源做出迁移决策,以实现家庭收入最大化及风险最小化。斯塔克和莱夫哈里(Stark and Levhari)[20]认为,在一些发展中国家,许多农村家庭一般都面临着生活生产方面的压力,如没有农作物保险、失业保险以及缺乏足够的信贷支持。为了家庭利益最大化,在迁移者和其家庭之间,实际上存在着一个不明确的契约安排,即家庭会决定部分成员迁移或留守。一旦该家庭成员在城市稳定下来,他们就会为其家庭提供汇款(Remittance)保障。汇款对迁移劳动力家庭的重要性也为相关研究所证实[21-22]。其二是相对收入理论的运用。在此之前,杜森贝利(Duesenberry)[23]发现,与周围收入水平高的人相比,收入水平低的人更容易对自己的经济状况产生不满意感。斯塔克(Stark)[19]将相对收入理论引入到农村劳动力迁移研究中,认为个人或家庭进行城乡迁移的原因是相对收入低,通过迁移可以改善个人或家庭在参照群体内(例如,自身所在的村庄)的相对收入地位。

国内外许多学者的实证研究结果表明,相对收入对农村劳动力迁移具有显著影响。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[24]通过实证分析发现,参照群体内部家庭的相对贫困①在墨西哥移民到美国的过程中起着重要的作用。在控制了最初的绝对收入和迁移带来的预期收入后,农村家庭参与国际移民的行为与相对贫困直接相关。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[25]基于墨西哥农村移民数据,研究发现如果把绝对收入考虑在内,与那些在同一村庄的收入分配中处于有利地位的家庭相比,相对贫困高的家庭更有可能进行国际移民。梅尔洪(Mehlum)[26]通过建立劳动力迁移的世代交叠模型研究农村劳动力向城市迁移的行为动因,结果表明潜在迁移者在决策时既考虑了外出绝对收入效益,也考虑了自身的相对贫困。蔡昉和都阳[7]发现,城乡绝对收入差距与相对贫困同时构成农村劳动力迁移的动因,相对贫困显著促进了劳动力迁移。陈芳妹和龙志和[8]的研究结果显示,相对贫困对农民外出务工起显著正向促进作用。维克斯特罗姆(Vickstrom)[27]利用非洲与欧洲之间移民的数据,通过工具变量方法估计了家庭财富和迁移的关系,发现群体内部收入不平等是影响移民的一个决定因素,相对贫困是移民的潜在动机。王湘红等[28]通过使用2003—2006年农业农村部固定观察点数据,克服了以往研究样本量少以及变量设置不合理等问题,研究结果发现村内相对贫困状态对外出务工产生了全面且显著的正向影响,并且在满足基本的外出所需资金之后,相对收入地位较低的家庭会倾向于外出务工。但与已有研究结论不同的是,任国强等[32]9利用2010年中国综合社会调查数据,发现预期收入剥夺和收入剥夺①均对农村劳动力迁移起抑制作用。此外,部分研究还把相对收入的测度从单一的收入维度扩展到多重维度,例如,班达里(Bhandari)[30]将相对贫困定义为农户拥有土地数量的多寡,发现拥有较少耕地的个人更有可能为了找工作而迁移。

参照群体的前后的变化会影响农村劳动力的再迁移。斯塔克和王(Stark and Wang)[31]认为,相对贫困引起的移民可以实现一种短期稳定状态。迁移前往发达地区工作,能够改善迁移者自身和家庭的经济地位,但迁移一旦发生,其状态不是稳定的,而是一个长期持续变化的过程。随着农村迁移劳动力在城市就业和生活时间的推移,他们的参照群体也会逐步改变。如果进城务工劳动力将城市人口作为自己的参照群体,就可能是他们产生不幸福感或者相对贫困感的一个重要动因。感受到相对收入下降的农村迁移劳动力会考虑再次迁移或回迁[7,25,32]。我国农村劳动力存在反复迁移的现象,有关再迁移意愿的研究表明,返乡劳动力回流是暂时性的,大部分仍会选择再次迁移[33-34],但国内鲜有文献从相对收入的角度探讨农村劳动力的再迁移意愿。

改革开放以来,我国农村劳动力持续不断地跨区域迁移的现象引起了学术界极大的关注,也为相对收入理论的运用提供了可检验的经验事实和研究样本。总体来看,关于相对收入对农村劳动力迁移的影响还存在一定的改进空间。第一,现有研究大多使用抽样调查数据,但存在平均调查户数较少的情况,虽有助于了解整个农村的总体收入分布状况,却无法提供该地区农村群体内部收入不平等的真实情况。第二,迁移和再迁移意愿是明显不同的,相对收入对这两者的影响是否相同有待验证。第三,近年来,我国农民工迁移发生明显变化,采用新的数据开展相关研究有利于政策完善。

二、研究设计

基于2016—2018年在河南省、陕西省收集的返乡农村劳动力整村全户调查数据,根据研究需要,本文将进一步选取合适的变量和实证模型,实证检验相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。

(一)实证方法

依据斯塔克和泰勒提出的分析框架[24-25],本文采用Logit模型分析相对收入对农村劳动力迁移和再迁移意愿的影响。

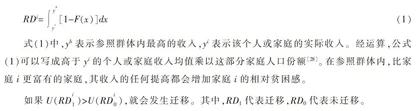

斯塔克和泰勒假设:迁移者所在参照群体内存在一个连续的收入分布函数,收入范围为[x,△x],设F(x)是参照群体内收入的累积分布函数,那么1-F(x)是收入高于x的家庭的百分比。根据假设,相对贫困感是收入大于x的家庭比例的递增函数,g[1-F(x)]表示衡量相对贫困的函数,其中g(0)=0且g'>0。为了方便讨论,假定g[1-F(x)]=1-F(x)。因此,收入为yi的家庭的相对贫困为:

式(1)中,yh表示参照群体内最高的收入,yi表示该个人或家庭的实际收入。经运算,公式(1)可以写成高于yi的个人或家庭收入均值乘以这部分家庭人口份额[28]。在参照群体内,比家庭i更富有的家庭,其收入的任何提高都会增加家庭i的相对贫困感。